【美術展2024#99】ひとを描く@アーティゾン美術館

会期:2024年11月2日(土)〜 2025年2月9日(日)

古代ローマの大プリニウスの『博物誌』には、コリントの陶器商の娘が旅立つ恋人の姿を残しておくために壁に影をかたどったというギリシア人の説話が書かれています。この物語は、18世紀後半から19世紀初めには、絵画の起源として引き合いに出されました。そして実際、ヨーロッパの美術の歴史を見てみると、「ひとを描く」ことは作品制作の重要な要素のひとつでした。たとえばエドゥアール・マネやポール・セザンヌの自画像は、自らの技量を示すことのできる題材であると同時に、さまざまな新しい表現の実験の場でもありました。ピエール=オーギュスト・ルノワールの手がけた肖像画は、画家にとって重要な生活の糧となっていました。また、物語に登場する人物を描いた作品もあります。

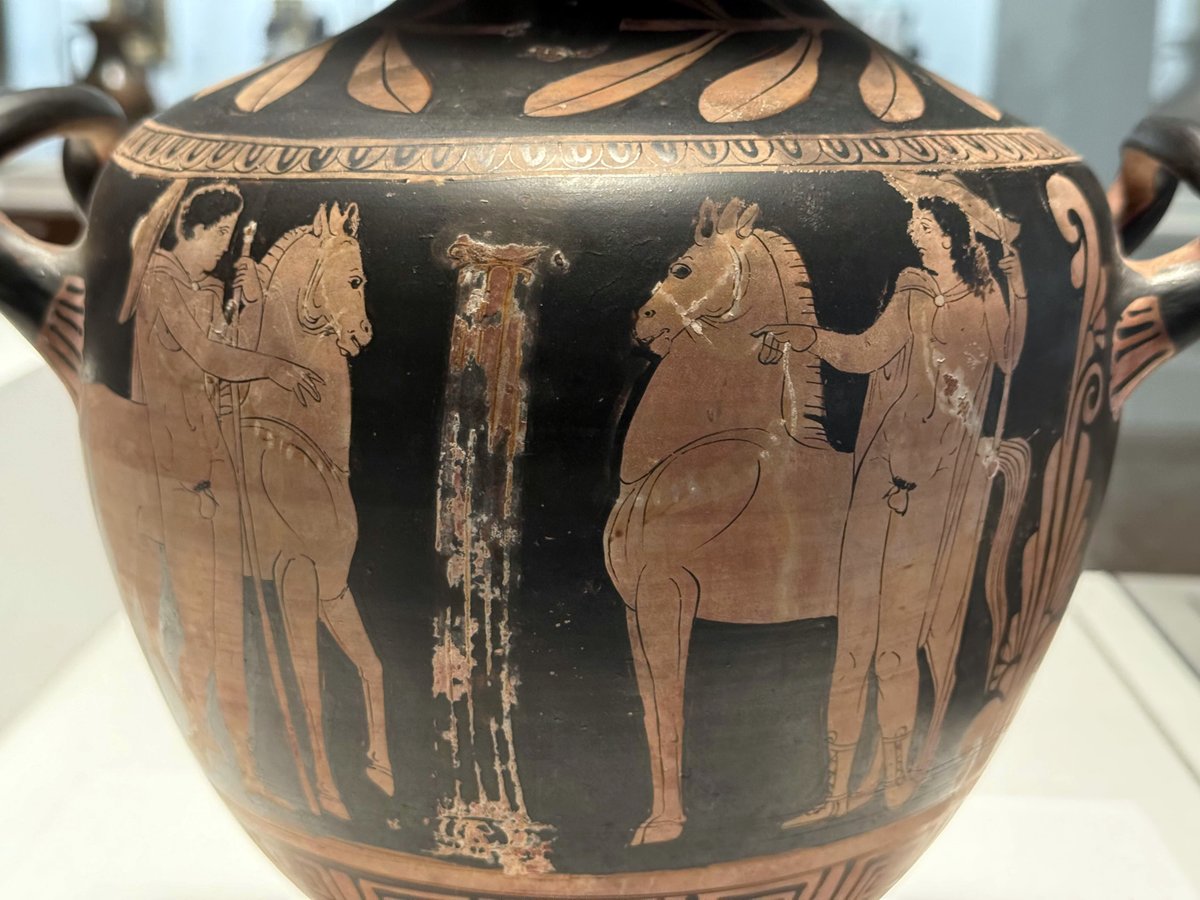

この展覧会では石橋財団コレクションから、古代ギリシア陶器と近代ヨーロッパの絵画作品などの合計85点で、人物表現の豊かさをご紹介します。

アーティゾン美術館にて、企画展「毛利悠子 ピュシスについて」から階を下っての「ひとを描く」展。

一階上では自館コレクションを用いたジャムセッション展、一階下では通常のコレクション展を行っている中での所蔵作品からのテーマを絞ったコレクション展。

アーティゾン美術館の守備範囲の広いコレクションだからこそのなせる技。

すばらしい。

こちらの展示は紀元前の古代ギリシャの作品からスタートする。

こんなのも持ってたんだね。

アーティゾン美術館のコレクションの幅広さと奥深さに改めて驚く。

しかし絵も形も綺麗に残っているな。

古代ローマのモザイク画。

「古代ギリシャ」「古代ローマ」の章では「ひと」の形をした神や神話の世界の一場面が描かれた作品群が展示されていたが、次の章では生身の人間としての「ひと」が描かれた作品へと移っていく。

かつてモデルは男性のみが務めていました。たとえ女性像を描く場合でも男性モデルにポーズを取ってもらったのです。女性モテルの登場は、公式には1759年にフランスの王立絵画・彫刻アカデミーで着衣のモデルが認められたことによります。美術学校で裸体の女性モデルが導入されるのは19世紀後半で、それまで画家や彫刻家は妻や恋人などを写生していたそうです。この時期、モデルを職業とする人びとが登場しました。画学生たちは画塾に通うことで、職業モデルを使って自由に描くことができるようになりました。アンリ=パトリス・ディヨン《アトリエの情景》(no.42)では、画塾で職業モデルを前に画学生たちがスケッチする様子をうかがうことができます(残念ながらどの画塾を描いているのかはわかりません)。ポール・セザンヌらが通っていたアカデミー・シュイスは、かつてモデルをしていたシュイスが、お金のない画学生でもわずかな費用でモデルを使って自由に描けるように開設したモデル付きの画塾でした。セザンヌによる初期の男性裸体のデッサンもこのような画塾で制作したものなのかもしれません(no.41)。

この色いいな。

描かれる「ひと」は匿名のモデルから特定の人物へとシフトしていく。

神や神話を「ひと」の形を用いて寓話的に描いた作品群から始まった展示は、匿名のモデルから特定の人物へと人間としての「ひと」の実在感を増していく。

そして身近な肖像画を経て自分自身を描く自画像へ。

「ひと」の対象を自己の内面へと狭めていく流れの中で、最終章の「ものがたりの世界」では、その内面で想起されたイメージとしての「ひと」が描かれる。

そしてキリコで終わった。

この階の「ひとを描く」展では、西洋美術史の中での「ひと」の表現の変遷や多様性を、所蔵作品を用いてコンパクトにわかりやすく展示してあった。

さらに下の階ではコレクション展の中でマティスコーナーを設けていた。

新収蔵作品も早速展示されていた。

アーティゾン美術館の展示は、企画展はもちろんのこと、自館コレクション展であっても私立美術館の雄としての自負と気概と矜持を感じる。

それを実現できる重厚なコレクション群もさることながら、現状に甘んじることなく絶えず良作をコレクションし続けつつ、既存作品に対しても新たな視点を探るその積極的な姿勢には、今でも石橋正二郎氏の「世の人々の楽しみと幸福の為に」という言葉がしっかりと息吹いているのだ(感動)。

【美術館の名作椅子】↓

【美術展2024】まとめマガジン ↓