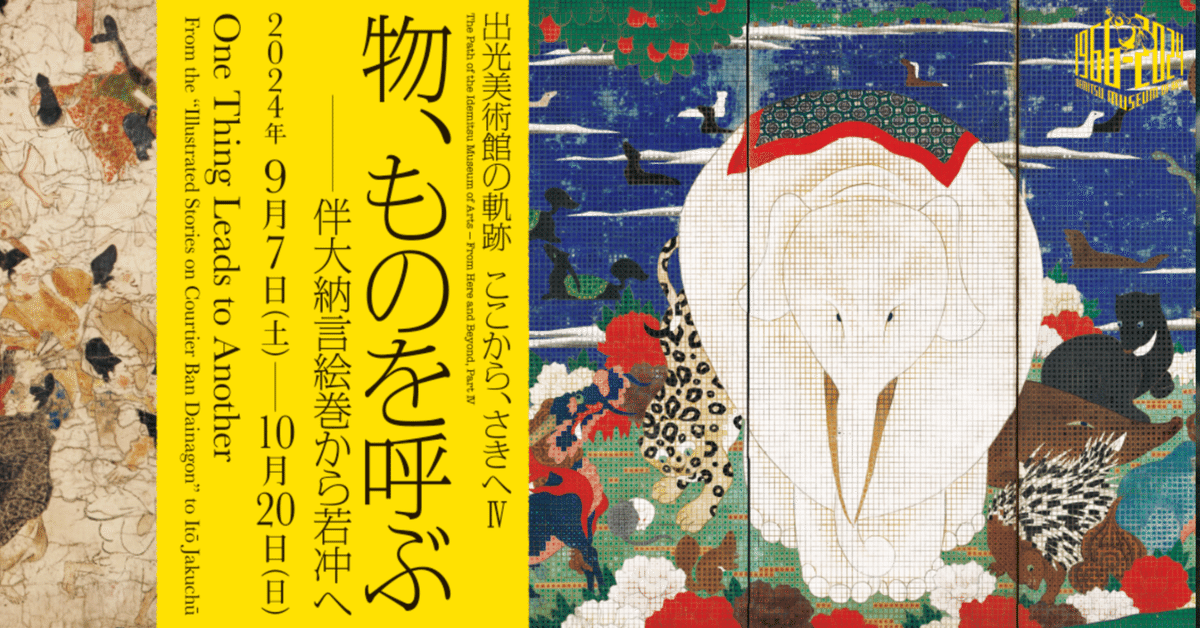

【美術展2024#69】ここから、さきへIV 物、ものを呼ぶ 伴大納言絵巻から若冲へ@出光美術館

会期:2024年9月7日(土)〜10月20日(日)

出光美術館は、帝劇ビルの建替計画にともない、令和6年(2024)12月をもって、しばらくのあいだ休館することとなりました。皆様をこの展示室へお迎えする最後の一年は、4つの展覧会によって当館のコレクションを紹介しています。第4弾となる本展では、書画の作品をご覧いただきます。 物、ものを呼ぶ―このタイトルは、陶芸家・板谷波山(1872-1963)が当館の創設者・出光佐三(1885-1981)に対して語った言葉に由来します。それは、「なんらかの理由で別れ別れになっている作品でも、そのうちのひとつに愛情を注いでいれば、残りはおのずと集まってくる」という、蒐集家が持つべき心得を述べたものでした。

もともと、当館のコレクションは、江戸時代の文人画に象徴されるような枯淡な魅力をたたえた作品から出発しています。ただし、美術館としての活動がはじまった昭和41年(1966)以降は、日本絵画の歴史を体系的にとらえることを意識した蒐集が重ねられました。院政期絵巻の傑作「伴大納言絵巻」や室町時代のやまと絵屏風、〈江戸琳派〉の絵画など、いまでは当館の顔になっているような作品のいくつかが加わったのは、1980年代から90年代ころのことです。そして近年、伊藤若冲(1716-1800)をはじめとする江戸時代絵画のコレクター、エツコ&ジョー・プライス夫妻が蒐集した作品の一部を迎えたことにより、当館の書画コレクションはいっそう華やかになりました。まさに作品と作品が呼応するかのように幅を広げてきた当館の書画コレクションの粋を、心ゆくまでお楽しみください。

「帝劇ビルの建替計画にともない、令和6年(2024)12月をもって、しばらくのあいだ休館することとなりました。」ということで、ならば、と足を運んできた。

久々の出光美術館。

幾度も補修を重ねているとはいえ1960年代感の漂うビルは確かに昨今の東京駅近辺の新興ビル群の中ではそろそろ老朽化が目立つようになっているのかもしれない。

ビルの設計は谷口吉郎。

昭和の名建築が次々と姿を消していくのはやはり寂しい。

新ビルの設計は誰が手がけるのだろう。

ぜひ谷口吉生氏にやってほしい。

「しばらくのあいだ」とはどのくらいなのかとスタッフに聞いてみたが、ビルの建替えが終わってからなんだかんだ体勢をととのえての再開ということで、最速でも5,6年はかかるようだ。

ということでクロージング企画のシリーズ最終回。

出光美術館の誇る名作を出し惜しみせずに全部見せ。

国宝・重文を多数含む名品揃いの贅沢なラインナップは国内屈指の財閥系コレクションだ。

※展示室内は撮影禁止だったため、以下の画像は全て公式図録より引用

・《鳥獣花木図屏風》 伊藤若冲 江戸時代

2019年にアメリカのプライス財団から購入した約190点の作品の内の一点。

プライス氏は晩年にコレクションを日本に戻すことを希望し、クリスティーズを通じて出光美術館が購入(購入額は非公開とのこと)して里帰りが実現した。

今まで日本でも実物を見る機会は何回かあったがタイミングが合わず、実際に対面するのは実は今回が初めて。

以前は特別な機会がなければアメリカまで行かないと見られなかった作品がこうして日本で見られるようになるのは喜ばしい。

静岡県立美術館に収蔵されている「樹花鳥獣図屏風」(題名が微妙に違う)とはまた違う迫力。

マス目に沿った塗りの部分はドット絵のデジタル画のようにも見え、マス目とは関係なく描いている部分と混在し、不思議な奥行きのある画面を構成している。

鮮やかな色使いや複雑な形の出し方はまさに「奇想」

こちらのプライス本は一部で真贋問題が取り沙汰されているが、そんなことはどうでもよくなるくらい作品としての圧や魅力を感じた。

・《風神雷神図屏風》 酒井抱一 江戸時代

本家宗達と比べられる機会は多いが抱一本だってなかなかすごい。

抱一は宗達本を知らずに尾形光琳本を模写したそうだが、抱一ならではのユニークな表現は影を潜め、多少のアレンジをしつつも真面目に模写した様子が窺える。

11月にはMOA美術館でその光琳本が国宝の《紅白梅図屏風》とともに展示される「光琳 国宝「紅白梅図屏風」×重文「風神雷神図屏風」」展が開催される。

《紅白梅図屏風》と光琳本《風神雷神図屏風》が並ぶのは39年ぶりとのこと。

これは見逃せない。

2006年にはここ出光美術館で俵屋宗達と尾形光琳と酒井抱一の《風神雷神図屏風》が3点同時に展示される貴重な展覧会があったが、残念ながら私はその年海外に住んでいたので行けなかった。

こちらは宗達本。今年2回京都国立博物館に行ったのだが2回とも拝めなかった。

こちらは夏に京都で見た村上隆。

村上版《風神図》《雷神図》。

配置違いで2パターンある。

このゆるい感じ私はけっこう好き。

まあゆるいのは表面的な絵柄だけで細部の描き込みや塗りはバッキバキなのだが。

・《十二カ月花鳥図貼付屏風》 酒井抱一 江戸時代 (出光本)

・《十二カ月花鳥図》 酒井抱一 江戸時代 (プライス本)

プライス財団から購入した十二カ月花鳥図が、出光美術館収蔵の十二カ月花鳥図と対面で並ぶ。

今回の展覧会サブタイトル「物、ものを呼ぶ」はまさにこの展示のためにつけたタイトルだと思う。

それぞれの共通点や違いを解説したパネルも展示され非常にわかりやすい。

抱一ならではの繊細さやユニークさがあちこちに垣間見れ、どちらも甲乙つけ難く、というかどちらも素晴らしい。

・古筆手鑑「見努世友」 国宝

(伝ではあるが)聖武天皇をはじめ日本史上の偉人・著名人たちの書が並ぶ。

脈々と続く日本史の動脈がまさに目の前を流れている。

こういう史料が現存しているのが日本が日本たる所以だ。

生き生きとした文字は時代を超えて心に響き、古人と対話をしているよう。

日本人でよかったなあとしみじみと思いに耽る。

・《祇園祭礼図屏風》 狩野派 桃山時代

・《江戸名所図屏風》 江戸時代

文字の史料とともに当時の日本を色鮮やかに残す絵の史料。

人々や生活、建物や風俗が生き生きと描かれる。

写真無き時代、写真よりもリアルな真実を映しているように感じる。

・《四季日待図巻》 英一蝶 江戸時代

展覧会最後の作品は英一蝶。

ちょっと意外な感じもしたが、時を同じくして現在サントリー美術館にて「英一蝶 風流才子、浮き世を写す」展が行われている。

出光美術館の今回の展示の方が先に会期終了するが、休館しているあいだは頼んだぞ、というメッセージのようにも受け取れた。

出光美術館としては休館前にまだ「トプカプ宮殿博物館・出光美術館所蔵 名宝の競演」展が残っているが、実質今回の展覧会がフィナーレ的位置付けだろう。

出光美術館の底力をまざまざと見せつけられた今回の展示。

しばらくの休館は残念だがリニューアルオープンが今からとても待ち遠しい。

【美術展2024】まとめマガジン ↓