【美術展2024#66】空間と作品@アーティゾン美術館

会期:2024年 7月27日(土)〜10月14日(月・祝)

美術館の展示室に整然とならぶ美術品、それらは、今日誰もが鑑賞することのできる公共的なものとなっています。ですが、その美術品が生まれた時のことを振り返ると、それは邸宅の建具として作られたり、プライベートな部屋を飾るためにえがかれたりと、それを所有する人との関係によって生み出されたものであることが分かります。また、時を経る間に、何人もの手を渡り、受け継がれてきたものもあります。

この展覧会では、モネ、セザンヌ、藤田嗣治、岸田劉生、琳派による作品や抽象絵画まで、古今東西、様々な分野の作品からなる石橋財団コレクション144点によって、美術品がどのような状況で生まれ、どのように扱われ、受け継いでこられたのか、その時々の場を想像し体感してみます。

私のお気に入り美術館のひとつであるアーティゾン美術館。

今回は自館所蔵コレクションを用いて視点を変えての鑑賞方法を提示する。

はたして作品の見え方は変わるだろうか。

展示は6階から始まる。

昔、各々の作品が飾られていた状況を再現するように室内空間を模した小部屋が続く。

カミーユ・ピサロの《四季》が掛けられる部屋の中央にダイニングテーブルが置かれている。

パリ郊外の別荘のリビングルームを飾るために銀行家が依頼したという絵。

テーブルを置くことでその場を室内に見立てている。

絵を見る銀行家の視点になりきって私も絵を見る。

額縁が部屋の窓のように見え、描かれている風景は室内から見る外の風景のようにも見えた。

ピカソをラウンジチェアに座して見る。

椅子はCassinaの名作Cabシリーズのラウンジチェア《Cab414》。

現在公式HPでは「販売終了か、ただ今お取扱いできない商品」とのこと。

このラウンジチェアも含めて今回の什器はアーティゾンの所蔵品なのか?

と思ったが、Lloyd's AntiquesやGallery stoopが協賛していたので多分そのあたりからのレンタル品なのだろう。

美術館では普段立った姿勢で作品を見るが、ラウンジチェアくらい低い目線から作品を見るといかにも自分の所有物を愛でているような気分になる。

円山応挙の襖絵が実際に畳が敷かれた空間に設置される。

照明は上からでなく、外の光に反応して明るさが変化するという特殊な装置で真横から当てている。

前回のブランクーシの時も特殊な照明が登場していたが、今回の照明も昔の奥まった日本家屋の横からの自然な採光を再現しているため、より当時の状況を思い描くことができる。

鑑賞者は畳に上がることができ、ガラス無しでかなりの至近距離で作品を見ることができる(あまり近づきすぎるとセンサーに引っかかり機械音声に怒られる)。

そもそもこれがこの作品との正しい対峙の仕方なんだよなあと思いを馳せながら、畳に座してしばし見入る。

実際の生活空間を模して設置される名画名品。

ダイニングテーブルの手前側の椅子には実際に座ることができるため、より室内環境に近い状況や目線で見ることができる。

作品が美術館を離れて庶民的な生活空間に飾られた時、その価値は変わらずに存在しうるのだろうか。

国立西洋美術館で春に行われた「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」展で鷹野隆大氏が似たようなコンセプトの作品を発表していたのを思い出した。

階が下がって5階ではまた違った作品の鑑賞方法が提示される。

「ある時期」に作品を持っていた人に注目。

パウル・クレーの小作品。

所有者は、かのミース・ファン・デル・ローエ。

キャプションのQRコードを読み込むとスマホで詳しい解説を見ることができる。

ちなみにこの写真に写っているもう一枚の作品もクレーの作品で、今回展示されてはいないが、こちらも現在アーティゾン美術館が所蔵しているとのこと。

せっかくだから展示すればいいのに。

どこかへ貸出中か?

右作品の出土地であるパルミュラとは、現シリアのいわゆるパルミラである。

20年前の長旅の道中にシリアを訪れた際にパルミラ遺跡にも行った。

中東のイスラム国家にローマ遺跡が綺麗に残っていて本当に感動したが、その後の内戦でISに破壊されてしまった建物もある。

現在はどうなっているのだろうか。

左の黒い像はメソポタミア出土の品だが、なんと紀元前24世紀のもの。

太古に栄えていたメソポタミア文明に想いを馳せる。

このような形を表現できる高い技術力や美意識があったことに感動しつつ、目の前で(本当に至近距離で)そんな超貴重作品と対峙する。

当時の人たちの思いが伝わってくるようで胸が熱くなる。

松方幸次郎旧蔵。

状況が違えば国立西洋美術館に収められていたであろう作品。

いずれにせよ国外流出を免れたのは良かった。

細川護立旧蔵の細川家コレクションから。

孫の護煕氏は後に総理大臣にもなったが、引退後は陶芸家としても活動したり、東北芸術工科大学と京都造形芸術大学の学園長を歴任したりと芸術分野に造詣が深い。

そんな芸術一族なのに、いつの時点でこのマティスを手放すことになってしまったのだろう。

この作品が辿った数奇な運命を想う。

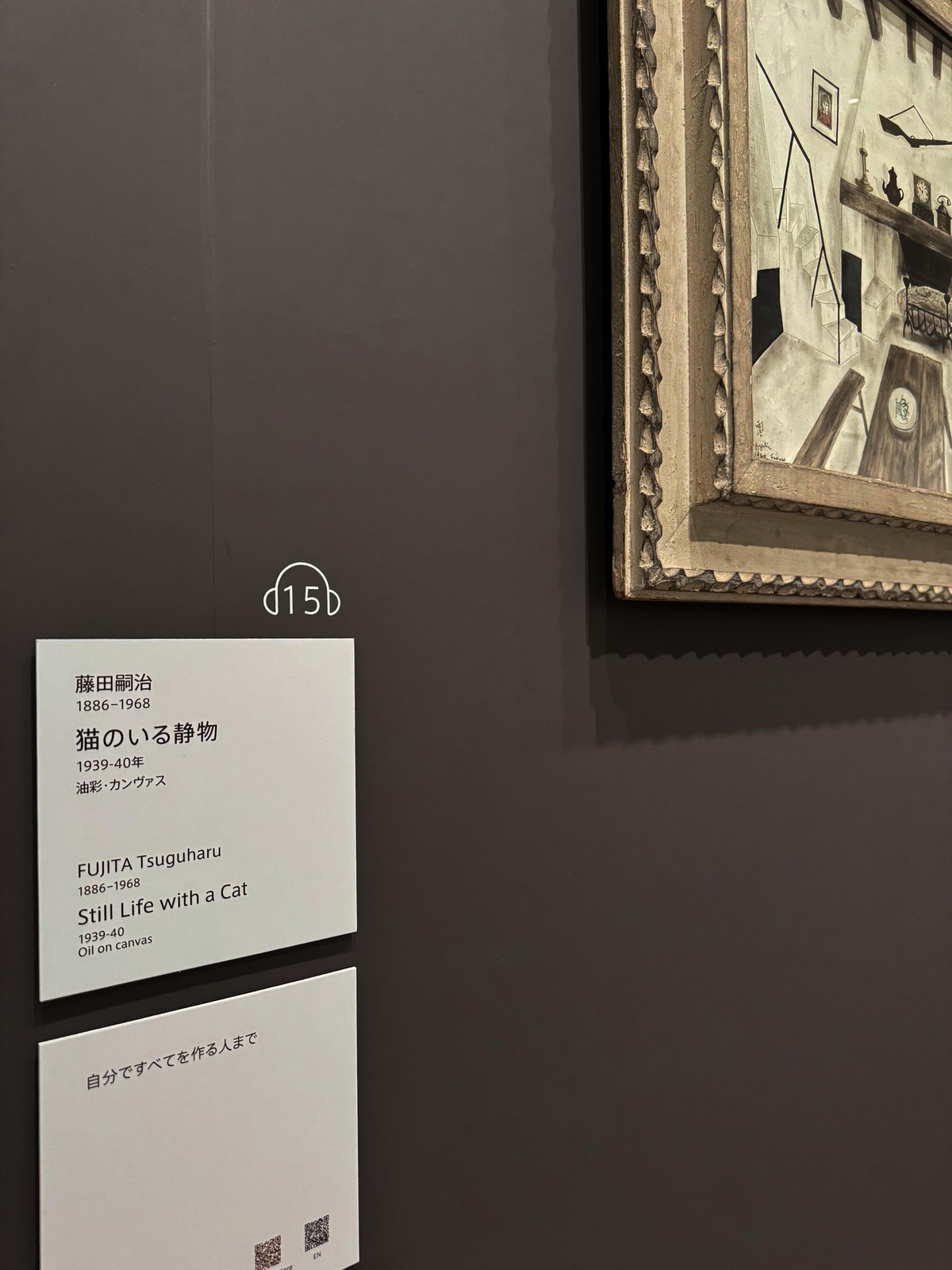

更に下の階の4階では額縁に注目する。

藤田嗣治は額縁も自分で作っていたそうだ。

酒井抱一の絵を弟子の鈴木其一が描いた表具を用いて装飾する。

抱一らしいユーモア溢れる絵に独特のアイデアが重なり唯一無二の存在感を放つ。

ゴテゴテ彫刻系の額縁からシンプルな額縁へ。

今となってはありふれた額縁だが当時の人々の目にはさぞ新鮮に映ったことだろう。

「額という境界線を設けないことで〜」とのことだが、よく見ると黒い布がホチキスで張られている。

今となってはこれだって立派な額縁だ。

「二つ並べたかったのですが現在貸出中で叶わず」とか「紹介したかったのですが、適当なものがなく、少し似た感じのものでお許しください」とか、あちこちに村上隆の《言い訳ペインティング》みたいなキャプションがついていたのが、学芸員があえてふざけているようにも思えて微笑ましかった。

元々のアーティゾン美術館コレクションの素晴らしさもあるのだが、視点を変えることで新たな発見や感動を生み出せるというのはやはり企画力や調査力の成せる業だ。

ここ数年、コロナ禍や円安の時期を経て海外の名画を借りてくることが難しかったこともあり、自館や国内の収蔵品を用いて企画力で魅せる展覧会が以前よりも目立つようになった。

今まで何となく見ていた作品や知っていたがそれほど興味が無かった作品なども、視点を変えてみれば新たな発見や感動があったりすることに気付かされたのはまさに怪我の功名、棚から牡丹餅、ひょうたんからコマ、といったところだろうか。

出品作家や作品のように表立って見えている部分だけでなく、その内部にいる担当学芸員は誰なのか、どのような意図で作家や作品を選出したのか、会場構成や章立てで何を表現したかったのか等、「展覧会」そのものを美術館側の「作品」として見ると、学芸員の重要性に改めて気づかされるとともに、個々の作品そのものの違った魅力や作家の素晴らしさを再発見することにもつながる。

自国に美術史上の良作コレクションが多数あり、そもそも日本美術という世界的に見ても有数な美術文化を持つ日本でこそ、このような展覧会はより意味のあるものになると思うし、我々鑑賞者の鑑賞力の底上げにもなるだろう。

美術館も問われているが、我々鑑賞者も問われているのだ。

【美術館の名作椅子#09】アーティゾン美術館 ↓

【美術展2024】まとめマガジン ↓