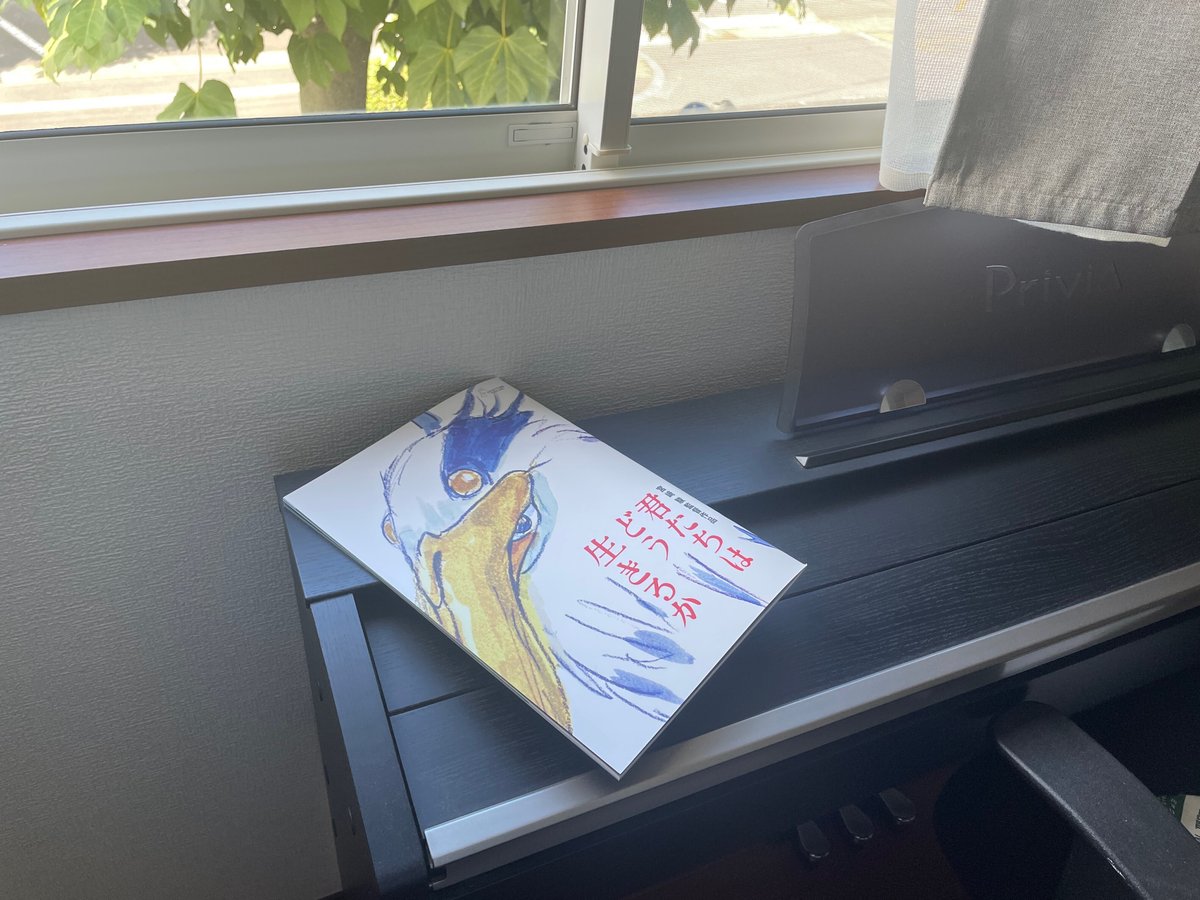

【完結】「君たちはどう生きるか」を、 曇りなき眼で見定めろ!(後編)

※本記事は↓の記事の後編です。

未読の方はまずこちらからどうぞ。

※でもこの記事から読んでも多分問題はないよ。

さて、前編では「あっち側の世界」でとうとう夏子との邂逅を果たした場面まで見てきました。物語はとうとう終盤に向かいます。

さっそく続きを見てみましょう。

5.まぬけなインコたち

・インコたちについて。眞人とヒミを捕らえて食おうとする恐ろしい存在。なんだけど、描かれ方がアホっぽすぎやしませんか?

・このインコ=「愚者の象徴」として描かれてるのは明らかだ。もっと言うと「愚かな大衆」というか。群れるとギャーギャーうるさいし、飛べるのに飛ばないし、空っぽの言葉に扇動されるし。

・そういえば、今やXとなってしまったtwitterのモチーフも鳥だ。鷺やペリカンではなく、さえずる鳥。twitterといえば誹謗中傷、炎上、バカッターなど、モラルの低いネットの象徴みたいになってしまった所がある。その辺りを考えると、愚かな大衆=インコというのは秀逸だ。

・そういえば「烏合の衆」なんて言葉もありますね。

※規律も統制もなく、ただ寄り集まっているだけの集団のこと

6.大叔父との邂逅

・「私の仕事を継いでくれぬか?」という大叔父。

机の上には、白い積み木が積まれている。

不思議な積み木は、今にも崩れそうだ。

「君は積み木をどれか一つ足すことができる」

「全部で13個ある。3日に1つずつ積むことができる」

「(崩れそうな積み木を少し突いて)これで、世界はあと1日は大丈夫」

この辺りの発言は隠喩がスゴくて正直わからない。ただ重要なのは「年老いた偉大な人物が、若者に自分の仕事を託そうとしている」という構図である。大叔父=宮崎駿の隠喩?いうのは、多くの方が連想したのではないか。

・ここ(下界)は生と死と創作の世界で、大叔父は白い積み木で世界の均衡を保っている。しかし、「自分はもう長くないから、この仕事を眞人に引き継いでほしい」と言う。それを即決で断る眞人。

「それは木ではありません。墓と同じです。悪意があります。」

・「宮崎駿は、どんな思いでこのシーンを作ったのだろう」と思う。

・「ジブリの課題は、宮崎駿の後継者探し」というのは、何年も前からとやかく言われていたことだ。事実「ゲド戦記」、「コクリコ坂から」では実子の宮崎吾朗氏を、「借りぐらしのアリエッティ」「思い出のマーニー」ではアニメーター・作画監督として卓越していた米林 宏昌氏を監督に据えて、作品を送り出した。

・そういった作品に対し、時に厳しく批判した宮崎駿。当初は彼も「自分の仕事を継いでくれる若者」を探していたかもしれない。

・しかし、眞人は後継者になることを即決で拒否する。

そして眞人の拒否を予見していたかのように、大叔父は特に引き留めない。

「良い少年だ。帰さなければならない。」

・このやりとりに見えるのは、

「そもそも若者に自分の仕事を継がせること自体が思い上がりではないか」

「後継ではなく、若者は若者独自の素晴らしいものを作れるではないか」

という気づきと、葛藤である。

年老いた自分。迫るタイムリミット。早く後継者を見つけなければ。

しかし、自分の仕事を引き継がせるというのは、別の若者を自分の代わりに仕立て上げるということ。それはその者自身の本来持っていた未来と可能性を奪うという、ある種の呪いである。

果たして自分の仕事とは、そこまで偉大なものだろうか?

誰か一人の未来ある若者の可能性を奪うほどに??

・宮崎駿は、自己の作品への拘りの強い人である。

その怨念めいた拘りで時に他者を、そして自分を傷つけながら一つの作品を作り上げていく姿勢は、今も多くの映像に残っている。

・その宮﨑駿がこのシーンを自ら描いた。

「仕事を引き継いで欲しい」と頼む老人と、それを断る聡明な若者。

どんな思いで。どれほどの思いで描いたんだろう。

寂しさ。未練。清々しい諦観。そして、若者の未来への純然たる祈り。

ありとあらゆる感情が渦巻いていただろうな。

・さて、そんな二人のやりとりをよそに、激怒するインコ大王が登場。

「なんという裏切りか!」

・インコ大王は先ほど触れたように、愚かなインコたちのリーダーである。群衆を扇動する権力と、インコ一族の繁栄を目論む野心がある。

このインコ大王が、

デタラメに積み木を積う → うまく積み上がらない → 挙句、剣で叩っ切る。

・純粋な創作性によって丁寧につくられた作品にも、それを食い物にしようとする愚者は必ず出てくる。作品はそうした愚者から軽んじられ、雑に模倣され、挙句作品そのものを台無しにされることがある。

・それもそのはず、愚者の関心は専ら自分たちの繁栄(=豊かになること)であり、作品や創作への敬意に根本的に欠けているのである。

・積み木は崩れ、世界は崩壊を始める。大叔父が丹念に作り上げ、細心の注意を払いながら秩序を保ってきた、創作の世界。

・誰かが魂を込めて積み上げてきた素晴らしい仕事(=作品)も、結局最後は愚者の思いつきの行動で損なわれてしまうものなのかもしれない。

大叔父の目には、そして宮崎駿の目には、いったい何が映るのか。

7.世界の崩壊。そして脱出

・崩壊しはじめる世界。大叔父のもとを離れ、眞人は脱出を図る。

それぞれの動きは以下の通りである。

・眞人、アオサギ、ヒミ → 上の世界に戻るべく、扉の空間へ

・キリコ → 自分のいた場所を離れ、同じく扉の空間へ

・夏子 → 産屋から脱出。眞人たちに合流すべく扉のもとへ

・インコたち → 荷物を持って避難するように扉の空間へ。しかし、あれだけ下の世界に溢れていたすべてのインコが脱出するのは、おそらく不可能だ。

・大叔父は、脱出しない。彼にとって、この世界が崩壊するということは、自らもその世界と共に身を埋めるということを意味する。大昔にこの世界を創り、少しの絶え間もなく創造を続けてきた彼は、もう創造の世界にしか居場所がない。現実世界ではとうの昔に消え失せた人物だ。

・彼の創造の日々は、終わる。彼の世界は滅びる。

彼自身の命もまた、作り続けてきた作品の中に埋もれて、消えていく。

・もし宮崎駿が大叔父に自身を投影しているのであれば、ここに伺えるのは

「自分が死んでも作品は永遠に生き続ける」

などという陳腐なメッセージではない。

むしろ、

「自分が死に果てたら、自分の創作物は一緒に引き連れていく」

「宮崎作品が終焉しても、それは大きな問題ではない」

「若者はそこから飛び出し、この素晴らしい現実を逞しく生きてほしい」

という哲学である。

これはもはや宮崎駿の遺言とも言えるのではないか。考えすぎだろうか。

・眞人、ヒミの二人はたくさんの扉が立ち並ぶ空間へ。

産屋から脱出した夏子とキリコもそこに合流する。

以下は眞人とヒミの最後のやりとりだ。

(細部は違うと思われますが、ご了承ください。)

ヒミ「私の扉は別だ。眞人を産まなくちゃ」

眞人「でも、戻ったら火事で死んでしまうよ」

ヒミ「炎は平気だ。素敵じゃないか!眞人を産むなんて!」

ヒミはあっけらかんとそう言い放つのである。

太陽のような笑顔で。

間違いなくこのやりとりが映画のクライマックで、本質だ。

言葉にするのも野暮かもしれないが、ここから読み取れるメッセージは

この世界は生きるに値する。

たとえ死に別れることがわかっていても、あなたに会いたい。

いつか別れるとしても、あなたに会える喜びは計り知れない。

ということだ。

この言葉を受け取った眞人は、どれほど救われただろう。

火事による母親の喪失は、彼にとって深いトラウマを与えた。

炎に焼かれる母が「眞人、助けて」と言う悪夢にうなされるほどに。

しかし母は、炎に焼かれることなんて平気だという。

それより、あなたに会える喜びが何倍も大きいと。

眞人の呪いが解かれた瞬間だ。

彼が世界の深淵に潜り込み、ここまで旅を続けてきたのは、

ヒミにこの言葉をもらうためだったのかもしれない。

彼にとってこの言葉自体が福音であり、今後の人生で強力な守護であり続ける。

8.上の世界への帰還

・眞人とアオサギ、夏子は同じ扉。ヒミとキリコは別の扉へ。

・追って同じ扉をくぐったインコたちは、原始の姿に戻り、飛び立つ。

下界では羽があるのに飛ばず、ずんぐりと太り、道具や言葉を使っていたインコたちが、言葉を失い、糞を撒き散らしながらも、その翼で軽やかに飛び立ってゆく。それは本来あるべき瑞々しい生命の形だ。

・眞人のポケットには、キリコの人形と、あちらの世界の石。

キリコは本来の老婆へその姿を変える。本人も自覚はないが、彼女は姿を変えてずっと眞人を守っていた。おそらく、これからも。

・アオサギは以下のように言う。

「おまえ、(あちらの世界のことを)覚えているのか?」

「まずいよ、忘れろ!」

「(石を見て)こりゃあ強力なお守りだ」

「まぁいいさ。時がたてば自然と忘れるだろ」

世界の深淵に触れても、普通はそのことを忘れてしまうが、それで良い。

記憶を失えど、無意識に内在している。それだけで十分だ。

千と千尋の神隠しに登場する魔女・銭婆の以下の台詞を思い出す。

「一度あったことは忘れないもんさ。思い出せないだけで」

ただ、眞人の場合はもう少しだけ忘れるのに時間を要しそうだ。

たとえ僅かな時間でも、下界での母・ヒミとの記憶が残存することは、彼にとってこの上ない幸せに違いない。

この記憶をお守りに生きる彼は、今後もきっと大丈夫と予感させる。

9.総括

以上、ざっとストーリーを追ってみた。

この映画、見るものによって評価が分かれるという。

たしかに隠喩が多く含まれており、一見しただけでは難解な部分が多い。

映画に筋道の通ったストーリーと明快なメッセージを求める方には、退屈と苦痛を感じる部分もあるかもしれない。

しかし、個人的にはこの映画、宮崎作品としては

比較的明確なメッセージが込められたものだと思う。

だって、そもそもタイトルが「君たちはどう生きるか」である。

それは何を意味するか。もちろん原著からの引用には違いないが、

「この映画を見て『君たちはどう生きるか』考えて欲しい」という

宮崎駿監督自身の思いの現れに他ならない。

真偽のほどは、わからない。

ただ、あくまで自分が感じたこの作品が放つメッセージをまとめる。

これまでの内容と重複する部分もあるが、総括として見て欲しい。

1.人生について

人生には突然の悲劇や荒波に遭うこともある。

それは自然災害のように逃れようがなく、慈悲がない。

運が悪いと若く、無防備で、何の準備もない状況で直面してしまう。

それにより、おそらく君は大いに心を乱される。

時には世界から逃げたくなることもあるかもしれない。

でも君はその若さと勇気で、見知らぬものに立ち向かうことができる。

そうして懸命に行く先々で出会う者は、きっと大切な友となってくれる。

あるいは目には見えなくとも、君のことを守ってくれる力がある。

それは遠い昔に別れた大切な人の祝福かもしれない。

あるいは、会ったこともない遠いご先祖様の願いかもしれない。

ともかく君は、意外とたくさんのものに守られているんだよ。

だから、きっと大丈夫。

これから君の行く先は、喜びに満ちている。

この世界は、生きるに値する。

2.創作について

創作とは、偉大で厄介で愛すべき仕事である。

ありがたいことに、この仕事を必要としてくれる人が多くいる。

身に余る評価に「現実世界より魅力的」などと言ってくれる人まで。

…しかしその仕事は、果たして誰かが引き継ぐべきなのだろうか?

年老いた自分は静かに消えていく運命。前途ある若者の未来を奪ってまで

継承させるほど、この仕事とは偉大なのだろうか?

少し前まで、この大切な仕事を、誰かに継いで欲しいと思っていた。

自分が魂を込めて継続してきた世界を、絶やすわけにいかないと。

…でも、もう良いのではないか。

古いものは古いものとして、時の経過とともに移ろぎ失せるのが自然。

若者は、自身の瑞々しい感性で、その者独自のものを作ればよい。

それは、自分の作ったものに似ていなくともちっとも構わない。

ふと見れば、既に優れたものを生み出している若者は沢山いるようだ。

…自分はよく知らなかったけれど。

そしてエンディングに、米津玄師の「地球儀」が流れる。

これまでのジブリ映画には考えられなかったことだ。

また、声優としてもアオサギの声に菅田将暉を、ヒミの声にあいみょんを起用している。彼らはそれぞれ、独自の感性で今輝きを放つ、未来ある若者たちの筆頭である。

「輝きを放つ今の若者の創るものを、ちゃんと見てやってくれ!」

「こんな老いぼれの作るものは、もう良いだろう!」

という叫びが聞こえてくるかのようだ。

作品を彼らの踏み台として差し出しているような、気概さえ感じる。

この作品が宮崎駿監督、人生最後の作品になるかもしれないというのは、

彼自筆の企画書にも予見されていることである。

その作品を自身の集大成として大傑作を作ろうというのではなく、

老いぼれから若者への全力のエールとして差し出す。

その心意気に、僕は感動した。

物語だけではなく、そこに透けて見える大人たちの思いに、心が震えた。

「君たちはどう生きるか」

これは全ての若者に向けた、宮崎駿の魂のエールである。

音楽の分析を主なコンテンツとしてブログを運営しております。

軽い読み物としてどうぞ!

↓

音楽の話をしよう ~深読み、分析、そして考察。~

↓また、こんな記事もどうぞ!