自分の倫理観を押しつけずに倫理的に生きるとは?(義務説倫理学を考える、その2)

「プラトニックパパ活(?)」はなぜ悪く見られる

前回に引き続き、カラダの関係を求めないパパ活(ここでは「プラトニックパパ活」などと勝手に命名しているのですが)と、義務説にもとづく倫理について、考えていきます。

「プラ活」(長いので略しました)だったら、倫理に反する度合いは少ない、何ならゼロのような気もします。「パパ」役のおじさんが独身なら、なおさらそうでしょう(わが国の男性の、いわゆる「生涯未婚率」は20%を超えていますから、こうした人も結構いるはずです)。

それでもこうした「プラ活」を、「感じ悪い」「キモイ」と思う人は、一定数いるわけですし、そうでないと否定するのも難しそうです。……と、いっけん当たり前のようですが、その背景には何があるのでしょうか。

それを探る前に。

義務説にもとづく倫理観の背景に「義務にみずから従う行為が人間を自由にする」という考えがあることは、前回お話しました。

また、その逆で、義務以外のもののための倫理的にみえる行為は不自由だ、ということも、お話しました(たとえば、選挙で当選するためにボランティアをする、など)。もっとも、そうした自由は精神的なものにすぎないではないかという批判もあるよ、というお話もさせていただいたのですが。

で、

こういう人たちのしていることをイヤに感じるのは、そういうことでなく、倫理的行為を自分の「手段」として用いようとしている、そこにあるような気もします(選挙で当選するという「手段」としてボランティアをしている、など)。

「プラ活」についても、

おじさん:自分の癒やしの「手段」として、若い女性を利用するために、おいしいご飯をごちそうしている

女の子:自分の収入を得るための「手段」として、パパを利用するために、パパに愛想よくしている

義務説倫理学は、人間(人間性)を手段として用いないことを提唱します。なぜなら、人は道具ではないのですから。人間を操るようなことは、人間の尊厳をないがしろにする行為なのですから。

つねに、人としての義務を守ることで、だれかの行為の目的になることができる人間になるよう生きていくことが、義務説では求められているのです。もちろん、そうしたことを何も言われなくてもできる人間が、ほんとうの意味で自由な人間だ、ということになるわけです。

「プラ活」の「感じ悪さ」は、こうしたことから説明できると考えられます。

「義務マッチョ」な人が増えるのも、怖い

とはいえ、人を手段として用いることなく、おのれの義務感だけで生きていくことだけが、倫理的といえるのでしょうか。……そうですね、そうともいえないから、倫理について、いろいろな考え方があるのですよね。

むかし、義務説を唱えたある学者は、こう言いました。

「独裁者から強要されても、ウソはつかない」

スタンディングオベーションで、惜しみない拍手を送りたいとことです。

ところが、この学者は、後にこんなことも言っています。

「友だちを追いかけてきた人殺しが、この家にその友だちがいるかどうかを聞かれたとき、ウソをついてはならない」

なかなかドン引きなことを言っているわけです。

たしかに、ウソをつくことは義務に反することです。そうはいっても、そんな「義務マッチョ」になってしまって、義務に反することはなんでもかんでもダメ、という考えで、社会生活が営んでいけるものでしょうか。

さらに、そうした「義務マッチョ」ばかりになった社会って、いい社会でしょうか?

コロナ禍の特に初期、「自粛警察」「マスク警察」といわれる人たちや、そうした現象が目に付きました。多くの人たちが、その動きに萎縮してしまいました。

そもそも、人間の義務というのは、人によって、どうやっても多少は異なってきます。ウソを絶対につかないことと、友だちを守ること、どっちが義務として重要なのか、考え方は人によるでしょう(この2つはそうではない?)。

それを押し付ける「義務マッチョ」な人たちがひしめき合う社会は、あまりいいものとは思えません。私は。

人を「手段」として扱わないとは

人を手段として扱わない、ということは、人を尊重することである。そう考えるのもまた、義務説倫理学の考えです。

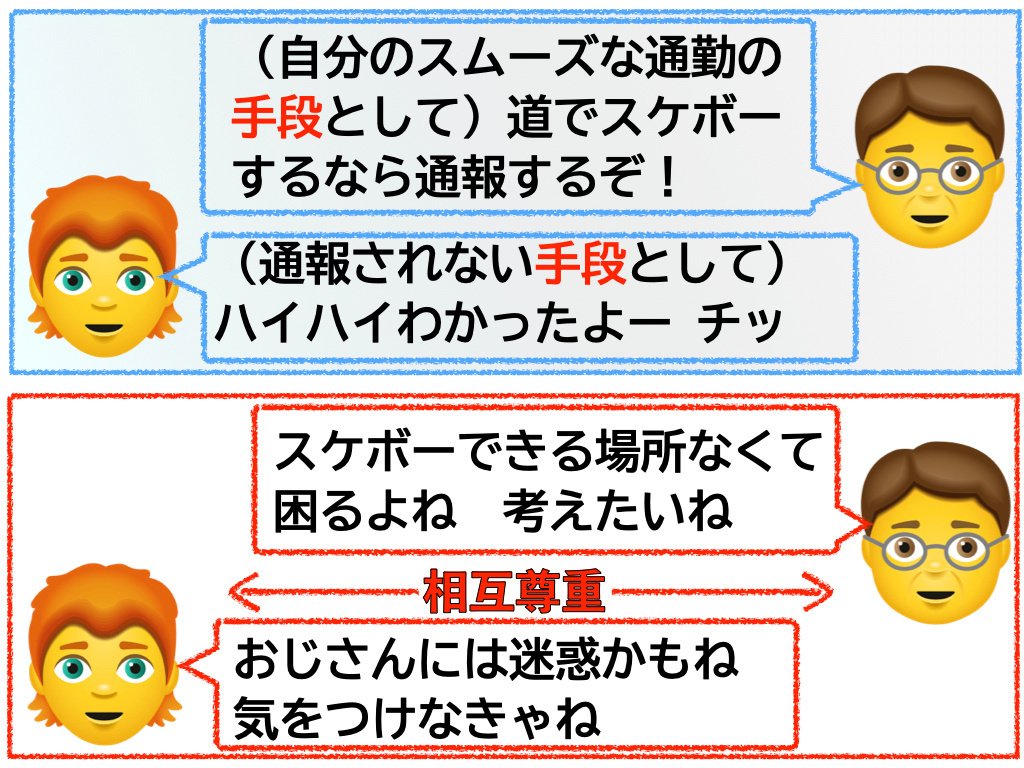

おじさんが、道でスケボーをしている若者を叱っていたとします。自分の通行がじゃまにならない手段として、若者のスケボーを止めさせたいのでしょうか。スケボーする若者のキラキラ感(?)がムカつくから、それをなくす手段として、やはりスケボーを止めさせたいのでしょうか。

いずれにせよ、自分が何かをする、あるいは、よい状態になる、そのための「手段」として、人を扱い、人を叱り、人に怒ったりする人が多い社会は、あんまりいい社会とは思えません。……それは、人が人を尊重していないからなのだと思います。

なぜこの道でスケボーをしているのだろうか、考えてみよう。自分もむかし、ギターの練習をするところがなくて困っていたよな……年齢や性別に関係なく、そういう思考のできることが、「人を尊重している人」といえるでのはないでしょうか。

そして、そういう社会、つまり、人と人の相互尊重が成り立っている社会のなかで、公正な選挙が行われ、公開された議論が行われ、民主主義が健全に発達する……スケールが大きくなってしまいましたが、そうした発想にもつながっていくように感じます。

スケールを大きくすることを、さらに許してもらえるとしたら。

人と人のように、国家と国家も、倫理的に尊重し合うことができれば、平和な国際社会が実現するのではないでしょうか。

国家と国家が、お互いを経済的な「手段」として見ている、これがいまの国際社会の現状のように思えます。

もちろん、そうしたこと、つまり、国家と国家が互いを経済的手段とみなしつつ、「それが経済的な国家のあいだの相互依存をもたらし、平和をもたらす」という考えから、結果的に平和につながる、あるいはつながってきた面を軽視はできません。

ただ、ロシアのウクライナ侵攻は、こうした考えが、万能でないことを示しているように思えます。

難しいことは承知のうえですが、国家と国家の相互依存ではなく、相互尊重が、これまで以上に求めれられているような気がすると、私は考えています。

「プラ活」おじさんを救うのは?

さて、

プラ活おじさんを、何だか、2回にわたって、けちょんけちょんにしてきたような気もしますが、それだとかわいそうな気もしてきました。

目の前の女の子をなんとかしてあげたい、この前おばあさんに席を譲ったりとかいいところもたくさんあるじゃないか。やましいことはないんだ。だれに何と言われようが、この関係は続けたい。

でも、たしかに、よくないような気もする。自分のしていることが、この子の金銭感覚を壊すようなことをしていないか。救う・救わないの基準を、女性のルックスで決めているようなことを、堂々としていいのか。

うーん、かんぺきに倫理的に生きられるはずなんてない!!

……そんな「迷えるおじさん」のために、何があるのでしょうか。宗教なのでしょうか。アニメ? アイドル? そうなのかもしれませんね。否定はしません。その迷いにつけこむものでなければ。

倫理的に正しく生きられる人は、ごくひと握りかもしれない、ということは、忘れてはならないことだと思います。そういう人の悩みや叫びにも、耳を貸す気持ちも、持っておきたいとことです。

まとめます。

人間の倫理的義務に、みずから従うところに、人間のほんとうの自由がある。そして、そうした倫理的行為は、人を尊敬し、尊重する気持ちをもたらす。義務説倫理学の考えの中心は、こういうことです。

問題は、こうしたことをどう、人生や社会で具体化していけばいいのかということです。それについて、次回から(たぶんパパ活からは離れて)考えていきたいと思います。

(回答はTwitter @masayuki_tsuji でも見れます)