メシアン『トゥランガリーラ交響曲』 分析ノート 第3楽章

第3楽章 トゥランガリーラ1 Turangalîla 1

最初の「トゥランガリーラ」の名がついた楽章。7,9楽章もそうだが「トゥランガリーラ」楽章ではリズムの操作によるリズムエチュードの性格を帯びる。メシアンのリズム家としての顔が最もよく発揮された楽章群と言えるだろう。

なお本稿ではオリヴィエ・メシアンの以下の著作物から引用を行ってる。引用元は

"OLIVIER MESSIAEN

TURANGALÎLA SYMPHONY

pour piano solo,onde Martenot solo

et grand orchestre

(1946/1948 - révision 1990)

DURAND Editions Musicales"

この楽章には4つの主題がある。まず冒頭でクラリネットと、金属音による残響音が付いたオンドマルトノとの間を行き来するテーマが第1の主題。チューブラベル、ヴァイブラフォンが合いの手を入れる。増4度と半音の動きを組み合わせたメロディー。途中から参加するコントラバスのピチカートはテーマに寄り添い半音下降する。このリズムは後に再現される時も同じ形だ。

練習番号2番では3つの要素が同時進行する。チェレスタ、グロッケンシュピール、ヴァィブラフォン、ピアノのガムランが聞こえてくる。ガムランのリズムは 5 5 4 5 5 7 5 (16分音符単位)このパターンをここでは3回繰り返す。

低音の、聖歌のようではあるが威圧感のあるメロディーは楽章の第2の主題である。その音はすべてMTL2-1に属している。フレーズの最後の音に続けてホルン、小トルコシンバル、チャイニーズシンバル、チューブラベルのアクセントが聞かれる。このg#は第1主題に附随していたチューブラベルと同じ音だし、2ndヴァイオリンとヴィオラの{g g# a}は冒頭のヴァイブラフォンと同じ音である。

これにオンドマルトノとチェロによるグリッサンドが3拍ごとに繰り返される。これらが合体されたスコアが以下のものだ。

練習番号4番では早くも第1主題が戻ってくる。1stヴァイオリン、ヴィオラとトランペット、オンドマルトノが交替で強奏される。ピッコロとバスクラリネットはこのメロディーと共に動いている。コントラバスは冒頭と同じタイミングで半音下降を演奏し始める。これに2種のリズム要素が絡んでくる。

①ホルン、マラカス、チューブラベル(グループAとする)と

フルート、オーボエ、イングリッシュホルン、クラリネット、チャイニーズシンバル、サスペンドシンバル、ピアノ、チェレスタ、鍵盤グロッケン(グループBとする)

音価を以下のように変化させる。2個のペアが1ずつ音価を増やしていく。グループAとグループBが交互に演奏される。

A{1 5}{3 7} {5 9} {7 11}

B{2 6}{4 8}{6 10}{8 12}

音組成は

グループAが4-z29 3-5

グループBが 7-z36 7-z12

ここに7-z36 7-z12があることに注目しておこう。どちらも4-z29と3-5をサブセットに持つことからAとBには関連性があると言える。

②2ndヴァイオリン、チェロ(それぞれ3人のソロ)

音価を以下のように変化させる。2個のペアが1ずつ音価を減らしていく。最後は圧縮されていく。

{11 7}{10 6}{9 5}{8 4}{7 3}{6 2}{5 1}{2 1}{3 1}{3 1}{1 1}{1 1}{1 1}{1}

和音は4個で一つの周期。その音組成は

5-z36 5-14 4-11 4-4

である。4-11にはチェロの第3ソロがc音を弾き直すという特徴がある。

練習番号6番からまた複数の要素が交錯する。楽章の3つ目の主題がオーボエと、フルートクラリネットによって与えられる。それぞれが逆行リズムカノンを形成している。6番から進行方向に読んだオーボエのリズムは、8番の1小節前から「逆方向」(つまり時間を戻るように)に読んだフルート、クラリネットのリズムと同一になる。「前から読んでも後ろから読んでも同じリズム」ということだ。

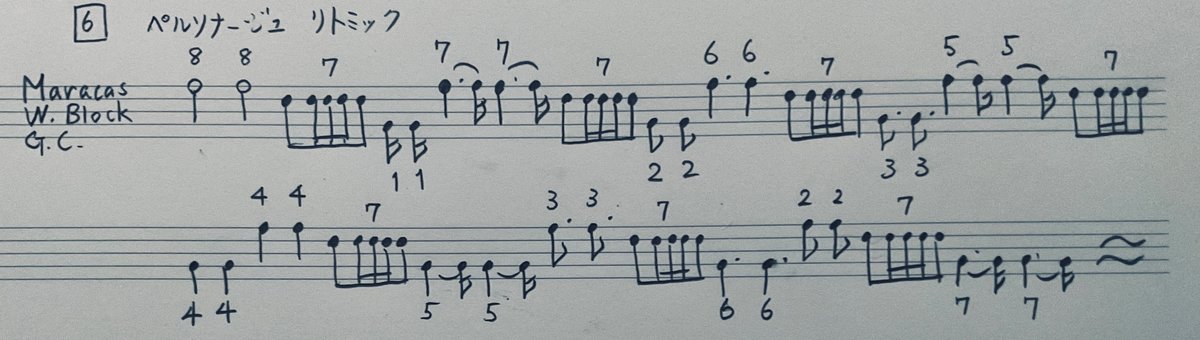

マラカス、ウッドブロック、大太鼓には、メシアンが「ペルソナージュリトミック」と呼んだ技法が当てられている。メシアンの説明によれば

「ステージに3人の登場人物がいる。1人目は能動的でこのシーンの主役。2 人目は受動的で最初の登場人物の動きに合わせて演じる。3人目は介入せずに2人の対立を目撃する。同様に、3つのリズムのグループが演じる。最初のグループは増幅され、2番目は減衰し、3番目は決して変化しない。」

マラカスは音価を8から1へ減じ、その後再び8まで増える。

大太鼓は音価を1から8へ増加し、その後再び1まで減る。

ウッドブロックは 2 1 1 1 2 という音価7のリズムを変わらずに打つ。

すると音価は以下のように進行する。(ウッドブロックは7とする)

8 8 7 1 1

7 7 7 2 2

6 6 7 3 3

5 5 7 4 4

4 4 7 5 5

3 3 7 6 6

2 2 7 7 7

1 1 7 8 8

2 2 7 7 7

〜〜〜〜〜

これがこの楽章の第4のテーマとなる。練習番号13番の1小節前まで続く。なお練習番号10番のアウフタクトから入る大太鼓は上記の規則からみると音価6でなければならない。しかしここは5となっており、メシアンのミスであると考えられる。

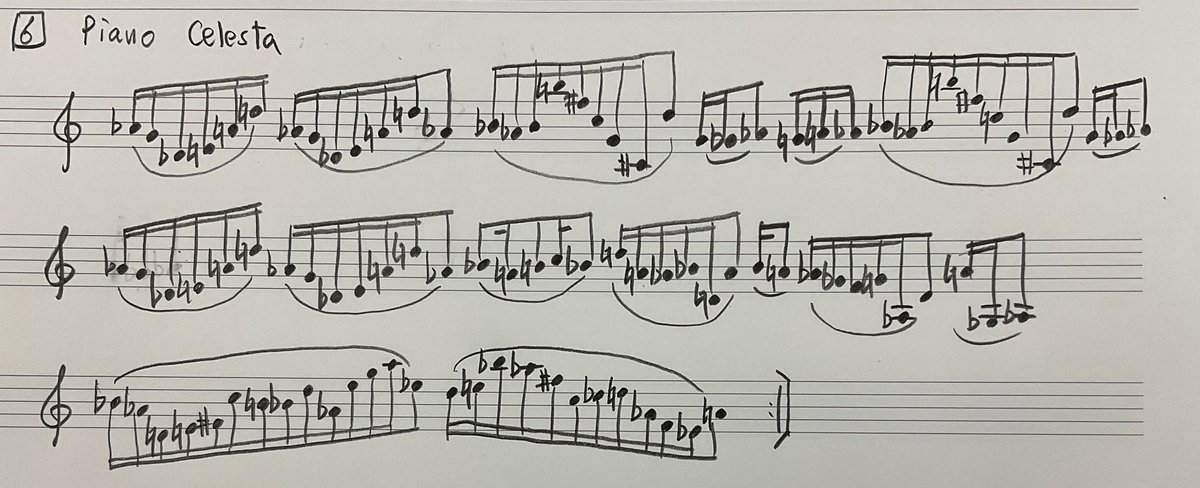

ピアノとチェレスタは高音域で行きつ戻りつする印象的な楽想を弾く。いかにも「メシアンらしい」メロディーだ。

これにヴァイオリンソロとヴァイブラファンが加わり、なんとも言えない妖艶な退廃的な雰囲気を作り出す。以上の要素が渾然一体となったスコアを下に示そう。

練習番号8番から再び第1主題、さきほどのピアノチェレスタの要素が木管楽器に引き継がれる。そして新たにここで導入された弦楽器の和音についてみてみよう。

最初の2つの和音はこれまでにも登場している 7-z36 7-z12。これを上声部は全音上げ、下声部は全音下げて続く和音を作る。これをもう一度繰り返し6個単位の音形となる。これにリズムの操作が加えられており、10番までのリズムは以下の通り。

4 4 4 4 4 6 (2)

3 5 2 6 1 7 (2)

4 4 4 4 4 6 (2)

2 6 1 7 *10 (2) *=装飾音

その後は八分音符の動きとなるが、変化させる間隔が広くなったり音の順序を入れ替えたりといった操作が行われる。8番からの6つの音を

a b c d e f

とすると、

10番2小節目からの和音は以下のように表せる。

a b c d e f

a b c d e b

a b c d e d

e f a d a b

c d c d

(11番)e d a d c d e d

11番3小節目からは{d g h}の二分音符にトリルがつき、小節を超えるごとに1stヴァイオリンは半音上げ、2ndヴァイオリンは半音下げて進んでいく。これにヴィオラの1音が足され毎小節ブレンドが変わっていく。なおこのトリルにはタムタムのトリルも付随する。またこの小節よりグリッサンドはオンドマルトノからヴィオラとチェロに取って代わられる。

そして9番からはガムランを伴った低音の第2主題が同時に演奏される。オンドマルトノは最強奏で第1主題に加わる。ここでの第1主題は楽章冒頭から発展した形をとっている。

最後は静かで遠いコーダ。それまで現れた要素が断片的に聞こえてくる。リズミカルな 4 番目の主題はマラカス音価8からスタートし直している。"不変"の傍観者、ウッドブロックのリズムでこの楽章を閉じる。

第4楽章へ↓

第2楽章は↓