ラヴェル『子供と魔法』① ピアノ・リュテアル

来月1日より新国立劇場で上演されるダブルビル『修道女アンジェリカ』『子供と魔法』の音楽の魅力について語ってみたいと思います。

まずは『子供と魔法』、ラヴェルの素晴らしいオーケストレーションが隅々まで楽しめる作品です。彼はこれをオペラと呼ばず「ファンタジーリリック」と名付けています。

まずは楽器編成を見てみましょう。

管楽器は通常の3管編成(クラリネット属はEsクラを含む4人)ですが、打楽器と鍵盤楽器が変わっています。

ティンパニ

小ティンパニ

トライアングル

小太鼓

シンバル

大太鼓

タムタム

ムチ

クレセル

ラペ・ア・フロマージュ

ウッドブロック

エオリフォーン

アンティークシンバル

スライドホイッスル

シロフォン

チェレスタ

ハープ

ピアノ(リュテアル)

珍しい楽器には解説が必要ですね。

「ラペ・ア・フロマージュ」というのは「チーズすり器」のことです。ざらざらした箇所をトライアングルのばちで擦れ、と指示があります。ティーポットの場面でわずかしか登場しませんが、いったいどんな音がするでしょうか。

「エオリフォーン」はウィンドマシーンです。リヒャルト・シュトラウスの『ドンキホーテ』や『アルプス交響曲』でもお馴染みの、風音を発生させる楽器です。火の登場や木の場面で効果的に使用されます。

ちなみに!ラヴェルからも大いに影響を受けたメシアンの『峡谷から星たちへ』という作品の開始1分くらいにエオリフォーンソロ!があります。どんな音が鳴るか興味ある方は聴いてみてください。

「スライドホイッスル」は後半森のシーンになってすぐソロで登場するので目立ちます。一般のオーケストラには登場しない楽器だけに、ユーモアと共に不思議な感覚を呼び起こされます。

そして今回の話題の中心は「ピアノ・リュテアル」です。これは改造ピアノのようなもので、ストップを操作することにより、ハープシコードないしはツィンバロンの音色、そしてハーモニクスを出せるピアノです。

現物は博物館にあるようなもので実物を使うことは難しい、そこで実演ではピアノに金属のピンを挟んだり、打楽器を一緒に演奏させてざらざら感を出したりと、いろんな工夫をしているようです。

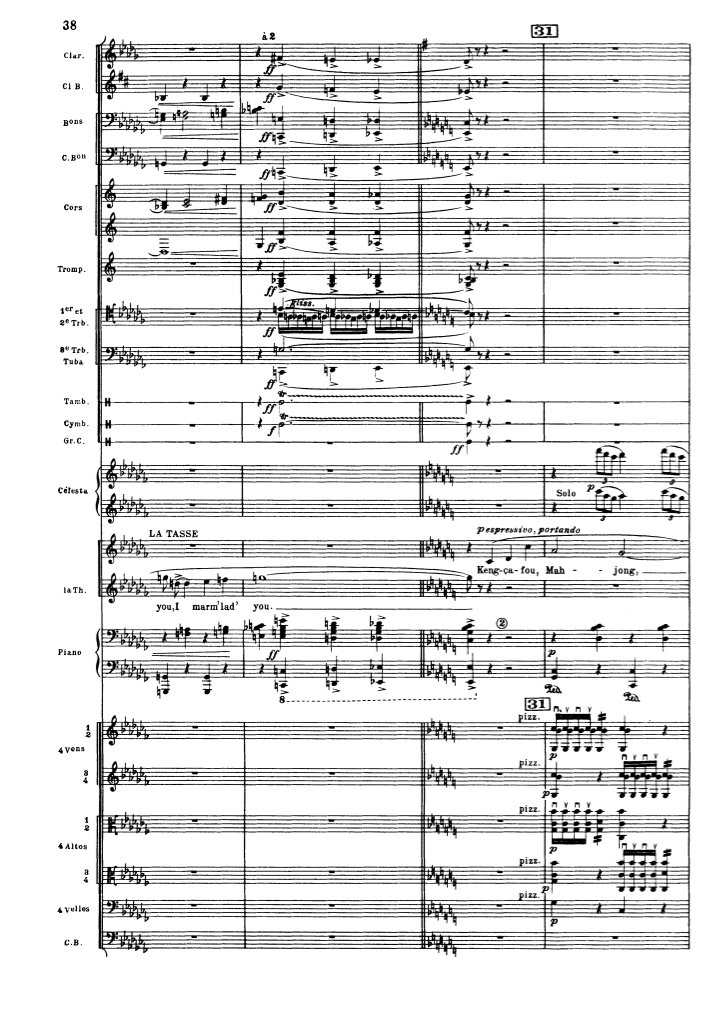

では実際のラヴェルのスコアにはどのように書いてあるでしょうか?上記映像にある通り、4つのストップ(レバー)が付いていて、左2本が低音域に作用し、右2本が高音域に作用します。ラヴェルはこれを

①低音域ハープシコードストップ

②低音域ハーモニクスストップ

③高音域ハーモニクスストップ

④高音域ハープシコードストップ

と、番号をスコアに書き込み音色の変化を要求しています。

下の譜面は冒頭の子供の癇癪が爆発した最後の場面、安楽椅子とアームチェアー登場シーンです。練習番号16までは普通のピアノの音色ですが、最後に①④と書いてあり、ハープシコードストップを操作するわけです。

すると、17番から奇妙な音色が聞こえてくるというわけです。

その途中からはさらに②③のストップも入れるよう指示があります。

19番からは①〜④の全てのストップが入った状態になります。②③のハーモニクスストップは弦の半分のところに機構が触れることにより、ハープのハーモニクスのように1オクターブ高い音が鳴る仕組みになっています。つまり「記譜の1オクターブ上」の音が鳴るのです。読譜の際はご注意ください。ハープのハーモニクスと同様、音の強さは弱まり若干柔らかい音がします。

ティーポットと中国茶碗の場面、ティーポットは英語をしゃべりながらボクシングの構えで子供を脅かし、中国茶碗は中国風の節回しで子供を小突きます。「ハラキリ」「セッシューハヤカワ(早川雪洲)」の歌詞が登場するのはここです。

ピアノ・リュテアルは最初普通の音色でティーポットのリズミカルな伴奏を弾きますが、中国茶碗に歌が変わるところで、低音域ハーモニクスストップ②を入れます。チェレスタの中国風音型と弦楽器のマンドリンのようなピチカート(弓を置いて本当にマンドリンのように弾きます)を支える音色に変わるのです。

下の楽譜は「火」の登場前、②のストップが入った状態です。ハーモニクスのような効果を期待されているため、もしリュテアルがない場合はハープで演奏するように注釈があります。

その最後、②に斜線がありますが、これは解除の印、そして①④と書いてあります。ハーモニクスストップを解除してハープシコードストップを入れろということです。直後、ハープシコードストップによるピアノとエオリフォーンが火の登場を印象的な音色で彩るわけです。

さてさて、スコアにこのように書いてあるとはいえ、楽器がないわけですから、そのような効果がでるよう工夫するわけです。新国立劇場での上演ではどのようになるのでしょうか。ぜひ劇場でご覧いただければと思います。