ミロ太郎ラーメン物語 第7話 三上は下を向いて泣いた

この物語は、『Miro革命』の第5章にも掲載します。(完全に同じではありませんが、おおよそのストーリーは同じです。)

最初から読みたい方はこちらから

それでは、第7話スタートです。

第7話 三上は下を向いて泣いた

三上は、ふと思いついて「ミロ太郎ラーメン1号店」に行ってみることにした。この5年間は、株主への対応のために、株価や売り上げの数字ばかりを見ていて、現場に足を運ぶことはなくなっていた。

店の前を通りかかると、店頭に置かれている接客ロボットから「いらっしゃいませ~」という自動音声が流れた。店の中を覗くと、外国人留学生らしいアルバイトが二人働いていた。広めの店内には、スマホを片手にラーメンを食べている大学生風の男性客が一人。常連で賑わっていたかつての面影はなかった。

隣の店からは子どもたちの元気のいい笑い声が聞こえてきた。笑い声に引き寄せられるようにそちらに進むと、後ろから不意に声をかけられた。

「あら、もしかして、三上君じゃないの?元気にしていた?」

驚いて振り向くと、丸木スーパーの店長の多恵子だった。両手にぶら下げた袋の中には、中には野菜、果物、肉などが入っていた。

「去年、ここに子ども食堂がオープンしたので、賞味期限が切れる食材を持ってくるのよ。まだ食べられるのに捨てちゃうの嫌だなって思っていたんだけど、ここに持ってくれば、それが子どもたちの笑顔に変わるから、私の幸せ感もアップしているの。」

勧められるままに子ども食堂の中に入ると、壁の巨大なディスプレイにMiroが表示されていた。そこには、たくさんの付箋が貼ってあった。しばらく見ていると、新しい付箋が追加され、子どもたちの中から、

「おお、山田さんのところのおじちゃんが、持ってきてくれるみたいだね!」

という声が上がった。

「こちらが、杉田陽子さんで、こちらが、田幡直人さん。2人は、子ども食堂に関わってくれる人たちの動きが、どうすれば、うまく相互調整されるかを考えてくれているファシリテーターなのよ。」

多恵子が、2人を三上に紹介した。陽子は、ディスプレイに表示されたMiroを指さしながら、子ども食堂の仕組みを説明してくれた。

「この子ども食堂は、丸木スーパーさんのところみたいにフードロスを無くしたいスーパーや飲食店が食材を提供してくださるところと、今、付箋に書いてくれた山田さんのように、食材を運んでくれるスタッフと、集まってきた食材を調理するスタッフと、私や田幡さんのようなファシリテーターとで運営しています。その日によってどんな食材が余るか分からないし、誰が運んでくれるかも分からないので、Miroを使って、リアルタイムで情報共有をしながら、それぞれが自律的に動いているんです。」

陽子が話しているうちに、食材のところに「太巻き」と書いてある付箋が貼られた。

「おー、やった、今日は、寿司が食べられる。近いから、オレが自転車で行ってくるよ。」

中学生と思われる男子が、元気に声をかけると、陽子は、パソコンのキーボードを操作して、運ぶ人の欄に付箋を貼って、「菊地君」と書き込んだ。

こうやってリアルタイムに情報がやり取りされながら、食材が集まってきて、料理が作られていくらしい。三上は、その様子に心が湧きたつのと同時に、チクチクとした痛みを感じた。三上は、もともと「ミロ太郎ラーメン」は、こんなふうに商店街が活性化することをやりたかったはずだ。自分は、いったいどこで間違えたのだろうか。

「三上さんって、あのミロ太郎ラーメンの三上さんですか?」

直人が話しかけてきた。両手には、幼稚園児くらいの年齢の子どもが一人ずつぶら下がっている。

「新聞で読みましたが、ミロ太郎ラーメンにとっては、大きな分岐点ですね。」

「分岐点とは?」

直人は、両手にぶら下がっている子どもたちに向こうへ行くようにお願いすると、ノートパソコンを取り出して画面を三上のほうへ向けた。

「これは、総務省の人口推移のグラフなんですけどね。」

日本の人口の推移(総務省HPより)

「2000年くらいまでは人口が増加していますが、コロナ直前の2020年くらいまでが横ばいで、その後は、減少に向かうことが分かっています。」

三上は、以前、コンサルタントの大木から店舗の自動化を勧められたときに人口推移グラフを見せられたことを思い出した。人口減少するから自動化しましょうと言われたのだ。

「人口が増加している拡大期には、うまくいくやり方を見つけたら、標準化して組織を作り、量的拡大を目指す方法が成功しやすい.。量的拡大による利益を見越して資金調達も可能になる。ミロ太郎ラーメンが、「ミロ太郎秘伝のレシピ」を開発してフランチャイズ化し、株式市場から資金調達したのは、まさに、組織的な方法を使って量的拡大をしたわけですね。」

三上は、黙ってうなづいた。

「でも、人口増加が頭打ちになると、量的拡大が難しくなる。でも、すでに資金調達もしているし、株主もいるので、それでも利益を上げなくてはならなくなる。その結果、自己資本を切り売りすることになる。リストラしたり、自動化したりして、起業時にあった温かみのようなものが失われてきて、メンタルを病む社員が増えてくる。これが、日本全体で起こっている状況だと思います。」

三上は、自分の置かれている状況が、ミロ太郎ラーメンだけのものではなかったのだと思った。分岐点とは何なのだろう?

「青森大学名誉教授の古田隆彦先生は、『人口増加の時代には文明が栄え、人口減少の時代には文化が栄える』って言っているんですよ。組織を作って量的拡大を目指すのが文明の方法論で、コミュニティで質的充実を目指すのが文化の方法論ってことですね。今は、方法論の分岐点だから、混乱が起こっているんだと思いますよ。」

三上にとって、はじめて聞く話だった。文化の方法論とは何かと尋ねると、直人は、別のスライドを出した。

「私は、ゼロイチで何かが生まれるフェーズを工房フェーズ、発見した成功事例を標準化して量的拡大を目指すのが工場フェーズ、行き詰って前提を見直し、方法論を転換するのを変容フェーズと呼んでいます。これらは、サイクルになっていて、季節のように循環しているわけです。そして、組織的な活動が有効な組織フェーズと、コミュニティ的な活動が有効なコミュニティフェーズとがある。人口減少へと転じる現在は、社会全体として「組織ーコミュニティ転換」が求められているのだと思います。」

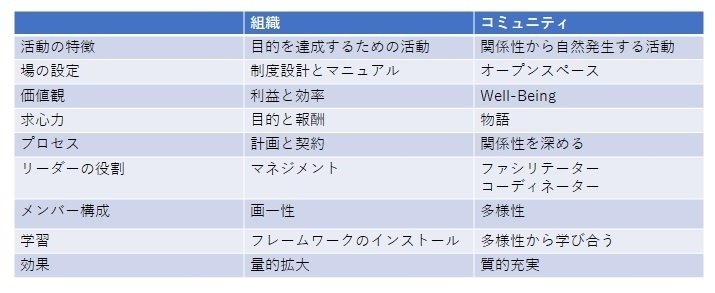

三上には、組織とコミュニティの違いが、今一つ分からなかった。直人は、二つの違いを比較する表を出した。

「私が分岐点と言ったのは、時代状況の中でミロ太郎ラーメンが、組織的な方法論で行き詰っているように見えたからです。コミュニティ的な方法論へと転換するタイミングなんじゃないかと思ったんですよ。ミロ太郎ラーメンは、もともと商店街の活性化を掲げて、地域コミュニティの中から生まれたラーメン屋ですよね。だから、コミュニティ的な方法論のDNAを持っているはずなんです。」

三上は、うなだれて小さな声でつぶやいた。

「でも、僕にはそんな資格はありません。僕は、利益を優先して、リストラや自動化を進めてきました。商店街で買っていた野菜も、コストを下げるために中国産のものに変えました。僕は、地域コミュニティを裏切ったんです。」

多恵子が話に加わってきた。

「三上君、私はそうは思っていないのよ。この子ども食堂ができたのも、元はと言えば三上君のおかげだと思っているのよ。15年前に、三上君がクラウドファンディングをやった頃、商店街は閉店する店が相次いでいて、お先真っ暗だったの。商店街の集まりにも、みんな参加しなくなっていて地域コミュニティは崩壊していたのよ。うちのスーパーもいつまで続けられるか分からなかった。クラウドファンディングってお祭りみたいだから、あのとき、本当に久しぶりに、商店街の仲間と一緒に協力してお祭りをやっていた感覚を思い出したのよ。打ち上げのときに、みんながお店の商品を持ち寄って飲み会したでしょ。酒屋の源さんが、高級な日本酒を持ってきたりして。ああいったことを、私たちは、忘れていたんだわ。三上君が、それを思い出させてくれたのよ。」

三上の頬に涙が伝い始めた。多恵子は続ける。

「それで、月に1回のペースで商店街のメンバーで集まることになったの。源さんがね、せっかくミロ太郎ラーメンのおかげで商店街が活性化しているのだから、商店街も頑張ろうって言い始めてね。それをきっかけに、ファシリテーターの杉田さんに来てもらって、「砂町未来会議」を定期的にやるようになったの。源さんがね、ラーメン屋は流行りものだから、いつかは苦しい状況になることもあるだろう。そのときは、商店街で三上君を支えられるようにしようって。」

陽子が、後を引き継いだ。

「みなさんが集まって、やりたいことをMiroに付箋で貼ってもらうワークショップをやったんですが、そこから浮かび上がってきたのは、コミュニティの再生というキーワードだったんです。小さな関わり、小さな声を大事にして、関係性を繋ぎなおしていきましょうということで、Miroに助けあいボードを作って共有するようになりました。そしたら、だんだんと、「いろんな困りごと」があることが分かってきて、「それなら自分でもできるよ」という小さな関わりも見つかってきました。日常的に誰が何に困っているか、誰が何を手伝えるかが共有されるようになって、みんな、無理しない範囲で、助けあうようになってきたんですね。子ども食堂は、そのような商店街のコミュニティ文化から生まれてきたんです。」

多恵子が、再び口を開いた。

「子ども食堂の場所を決めるときに、源さんが、ミロ太郎ラーメンの隣にしようって言い出したのよ。子どもたちとご飯を食べながら、このラーメン屋さんのおかげで、商店街が蘇ったんだよ、子ども食堂もできたんだよって指さしながら話すんだって言ってね。」

三上は、声を押し殺して、下を向いて泣いた。床に涙がぼたぼたと落ちた。

直人が、震えている三上の肩に手を当てて言った。

「三上さんは、組織化もリストラも自動化も経験した。そのメリットもデメリットも実感した。だからこそできる、その先のコミュニティ化ってものがあるんだと思います。それは、今の社会が直面している課題でもあります。よかったら、来月の砂町未来会議にいらっしゃいませんか?」

三上は、下を向いたまま、黙ってうなづいた。

編集後記

組織の方法論で行き詰った三上。

自分の置かれている現状をメタ認知して、その先の未来を出現させることができるのか?

第8話をお楽しみに。

残り12日 76%達成