深層防護「第5層」のための放射性物質拡散シミュレーションだが、第4層が奏効する前提

前々回と前回、しつこく原子力災害対策指針について書いたが、ようやく本題。

第5回原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム会合について。

同会合については、「新規制基準が奏功するという安全神話」検討チームと皮肉って、第2回(5月20日)までのことしか書けていない。その後、第3回(6月28日)で論点が出され、第4回(8月26日)で整理された(そこで自治体から提起された切実な課題は、別途書く予定。)

新規制基準が奏功したときの3ケース

第5回では、新規制基準が奏功した3ケースで、放射性物質の拡散シミュレーションの結果を出してきた。

第2回の資料では3ケースとは次のように示されていた。

・炉心損傷しないケース、

・炉心損傷するが、冷却・除熱が奏効し、格納容器が破損しないケース、

・炉心損傷するが、フィルタベントが奏功し、格納容器が破損しないケース。

第5回ではより炉別に具体的に書き込まれた。

被ばく線量シミュレーションの目的及び前提

規制庁が3ケースの放出量を事業者が出したデータで計算

その時の核種の放出量は、事業者が出したデータから規制庁が計算したもので、

下表の通りだという。ただし、前提があって、規制庁の元光邦彦(原子力防災専門職)氏のボソボソした説明(動画)によれば、

・適合審査で使われた実力ベースの値であり保守的な評価ではない(!)

・PWRが、事業者が適合審査で出してきた値。

・BWRは、事業者は適合審査で使った値に加えて、事業者が自主対策設備でヨウ素を抑制できることを加味した値(!)

元光氏は、資料P2の注意書きにある通り、これは対策が功を奏した想定の一例に過ぎないことを強調した。

(日本原子力研究開発機構 安全研究センター 高原省五)

この表記は、規制庁が出した同じ表P2より良心的。

つまり、これらの放出量は、新規制基準で適合審査を受けたときよりも、さらに対策効果が大きい(放出量が小さい)ことが前提の評価だ。

JAEAによる被ばくシミュレーション

シミュレーションは、規制庁が事業者データをもとに計算した放出量を使って、日本原子力研究開発機構(JAEA)が「OSCAAR」(オスカー)を使って行った。

・オスカーは、原発から放射性物質が放出した後、大気中を拡散して沈着することを前提に、それらの放射性物質から被ばくする状況を評価する。

・屋内退避による被ばく低減効果を計算し、健康影響評価を行う。

・248の気象条件を用いた(平成26年度の解析と同じ)。

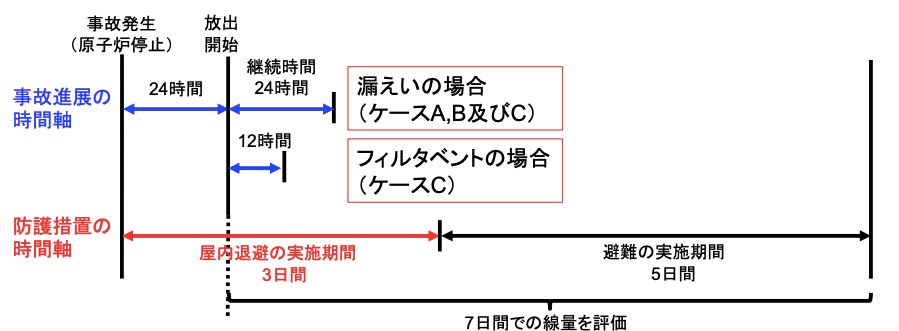

・原子炉停止から24時間で放出が始まるなど以下のような想定をした。

(日本原子力研究開発機構 安全研究センター 高原省五)

IAEAの判断基準以内という結果

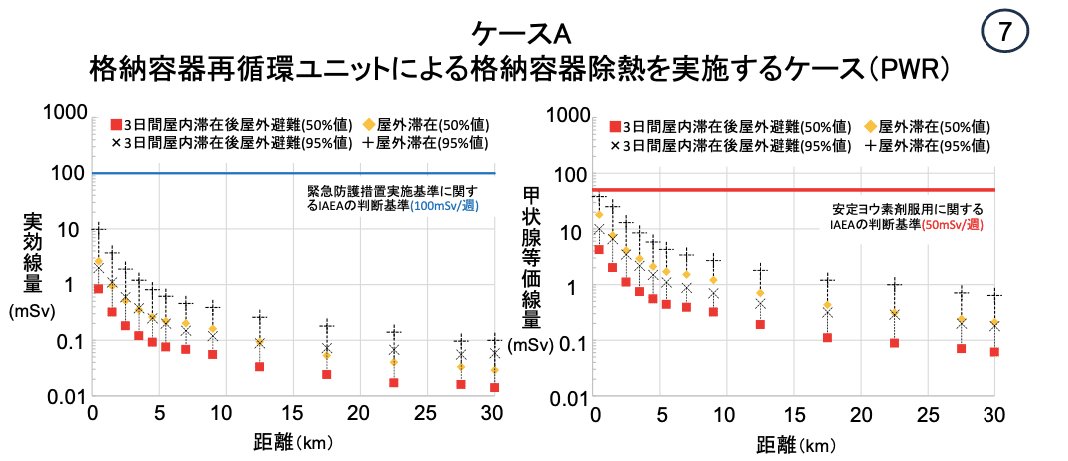

その結果、3ケースとも5〜30キロ圏内(UPZ)で屋内退避をしている場合(赤い四角)も、外にいる場合も(黄色)も、厳しい気象条件であっても、国際原子力機関(IAEA)が防護措置実施の判断に使う基準を超えないことになった。

シミュレーション結果を表す3ケースのグラフでは

・縦軸が被ばく(左は実効線量、右は甲状腺等価線量)、

・横軸が原発からの距離

・IAEAの判断基準とは、100mSv/週の被ばく(青線)、安定ヨウ素剤を服用する50mSv/週(赤線)

普通の言葉で言えば、特定の条件で考えた新規制基準が奏効した3ケースでは、屋内退避をしようがしまいが防護措置は要らないということになる。

ここまですったもんだして出てきた結果は、実は当たり前だ。

しかし、そもそも第4層が奏功前提では深層防護の体を成していない

そして、「第4層の合格基準がこの100Tベクレル以下に抑えること、となっているので、第5層の想定内容が同じ100Tベクレルであれば、深層防護の体を成していない」というコメントをいただいて、本当にその通りだと思った。

いや、本当に仰る通りだ! https://t.co/WpZjrobjv1

— まさのあつこ (@masanoatsuko) October 3, 2024

そもそも、原子力災害対策指針が功を奏するということは、こちらで一度、まとめた通り、深層防護の第4層(レベル4)が機能したということだ。

筆者資料「能登半島地震から学ぶ原発と自治と避難計画 」より

原子力災害対策指針(指針)に基づく避難計画は、第4層(レベル4)が突破されたときのために存在するものであり、今ある指針の前提そのものが、第5層(レベル5)という最悪の事態に対応していないという、指針ができた当時からの批判に、改めて立ち戻らざるを得なくなった。

発電には他に代替案があるのに

それにしても、代替案のある「発電」のために、なぜ「原発」を所与のものとし、わざわざ、貴重な人生をかけてこんなことを考えたり準備したりしなければならないのか。立地および周辺自治体をすったもんださせたり、PAZ(5キロ圏内)やUPZ(5〜30キロ圏内)の住民の移動の自由を制約したり(憲法違反)することが前提の原発になぜしがみつくのか、毎度、理解に苦しむ。

【タイトル写真】

2024年9月30日 第5回原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム会合における説明者(規制庁席側)を筆者撮影。