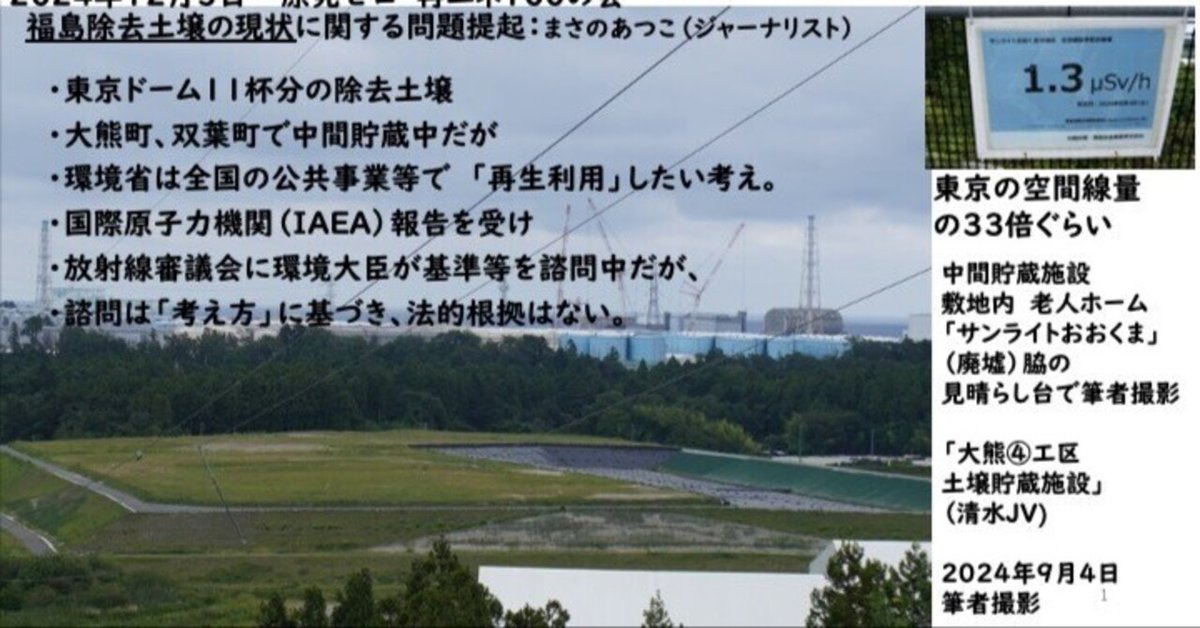

福島除去土壌の利用:「日本の復興」を目的に環境大臣が放射線審議会に諮問

2024年12月5日、超党派議員連盟「原発ゼロ・再エネ100の会」の依頼で「福島除去土壌の現状」について、9月(こちらで既報)以後の展開を踏まえて問題提起した。その資料と環境省への質問と回答文書を文末に貼り付ける。

IAEAの報告までなら「もう知っている」方は、目次から「放射線審議会への浅尾慶一郎環境大臣諮問 問題」をクリックしてください。

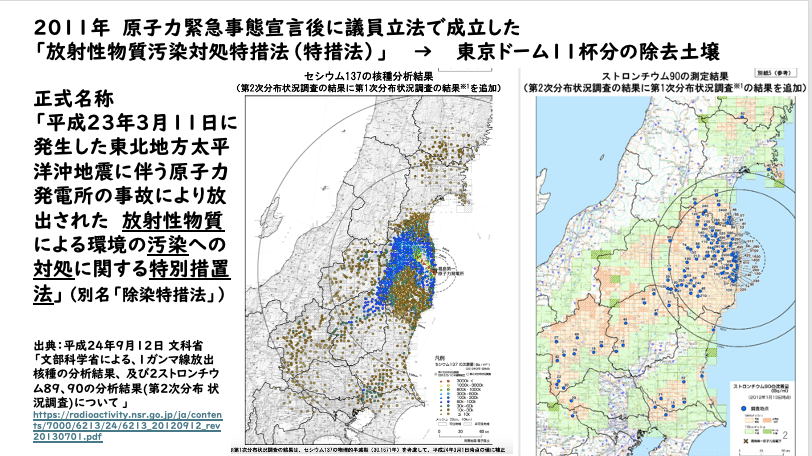

なお、「除去土壌」とは、福島第一原発から放出された放射性物質によって汚染された土壌を取り除いた汚染土壌のことだ。

問題提起資料の前半貼り付け

問題提起の前半はこれまでにも書いてきているので、貼り付けるだけにする。

さて、残りのP5~10の箇条書きを文書化すると以下の通りだ。

放射線審議会への浅尾慶一郎環境大臣諮問 問題

問題① 諮問で「名称」変更と「定義」「目的」追加

10月23日、環境大臣は、放射線審議会(会長:甲斐倫明・日本文理大学保健医療学部教授)に放射性物質汚染対処特措法第41条に基づく「放射線障害の防止に関する技術的基準の策定」を諮問。10月29日にその放射線審議会が開催された。

諮問の中で環境省は、2015年以来使ってきた「再生利用」の名称を「変更する」と書くこともなく「復興再生利用(※1)」とし、米印(※1)で脚注をつけた。

「※1 東京電力福島第一原子力発電所の事故による災害からの日本の復興に資することを目的として、実施や管理の責任体制が明確であり、継続的かつ安定的に行われる公共事業等において、適切な管理の下で、盛土等の用途のために再生資材化した除去土壌を利用(維持管理することを含む)すること」

この脚注に3つの重要な点が盛り込まれている。

1)※1は、どの法律にも存在しない文言「復興再生利用」の定義だ。

2)目的に「日本の復興」を追加。全国で除去土壌を使いたい意図が透ける。

3)「再生資材化した除去土壌を利用(維持管理することを含む)」と書いた。

今まで環境省は、特措法第41条の「除去土壌の収集、運搬、保管又は処分」の「処分」には「最終処分」だけではなく「再生利用」が含まれると主張してきた(既報の法律家「『処分』と『再生利用』は違う」を参照)。しかし、それが、今度は「利用」に「維持管理」まで含むという。

つまり、「処分>再生資材化した除去土壌を利用>維持管理」だという。

こんな重大な変更を、国会の法改正によらず、諮問で放射線審議会のたった16人(原子力事業者を含む)にかけて通そうとしているのだ。

筆者赤枠、緑枠などを追加して作成

問題② 諮問で公衆の被ばく線量限度を変更

さらなる驚きは、原子炉等規制法に基づいて原発事業者に課してきた公衆の被ばく線量限度「1mSv/年」を、汚染土壌を「復興再生利用」する場所では、違う考えを導入することだ。

つまり、これまでの「公衆被ばく線量限度(1mSv/年)」に加えて、「事故後の対応であることを踏まえ、現存被ばく状況における参考レベル(1〜20mSv/年)」も勘案した上で、1mSv/年を超えないことにしたい。つまり、日本全国が一律に被ばくしているとみなした上で、 1mSv/年を超えないようにしたい考えだ。

なお、現存被ばく状況は、国際放射線防護委員会(ICRP)が2007年に勧告した考えだ。日本では関係法令ごとに導入を検討してきたが、汚染土壌の諮問の中でドサクサに紛れるようにして、取り入れようとするのは、乱暴過ぎる。

事故後は原子力緊急事態宣言(原子力災害対策特別措置法第15条)に伴い、憲法第22条の居住の自由に反して、汚染地域から避難させられた住民がいて、その周辺でも、実態として「現存被ばく状況(1〜20mSv/年)」を強いられている地域がある。原発事業者には許されないことが、東京電力が引き起こした原発事故後には許されている状態だ。20mSv/年を巡っては裁判も起きている。

それにも関わらず、今度は、日本全国を事故後の現存被ばく状況だと勘案し、全国の公共事業で汚染土壌を「復興再生利用」したいというのだ。環境省が。

問題③ 諮問でダブルスタンダードを強引に既成事実化?

再利用基準のダブルスタンダード

・原発事故前も今も、原子炉等規制法では、原発事業者が使ったコンクリートや金属のクリアランスレベル(汚染物質としてみなさず再利用できる基準)はセシウムでは100Bq/kg以下と定められている。

・ところが、今回、環境大臣が諮問で示している「再生資材化した除去土壌」の利用基準は、その80倍の8,000Bq/kgだ。

公衆の線量限度のダブルスタンダード

それに加えて、先述したように、新たなダブルスタンダードが諮問で加わった。

・原子炉等規制法に基づく、公衆被ばく線量限度1mSv/年

・全国で汚染土壌を利用する前提として勘案する1〜20mSv/年

今までは単に2016年に環境省が公表した「再生資材化した除去土壌の安全な利用に係る基本的考え方について」で、やりたい、と言って既成事実化を試みてきたが、今回は、ついに放射線審議会への「大臣諮問」を経て、一挙にこれらのダブルスタンダードを法令化しようというのが、今回のやり方だ。

おそらくその既成事実化を強固なものとするために、閣僚会議を作ろうとしているのだろう。

なお、この記事↑に「除染土の4分の3は、放射性セシウム濃度が1キロ・グラムあたり8000ベクレル以下で、安全に再利用できる基準を満たしている」とあるが、これの基準こそが今、放射線審議会にかけられている中身なので(上記の通り)、環境省が誤報をさせたか、記者が勇み足で誤報してしまったかのどちらかだろう。

問題④ 再生資材化とは何かの定義がない

諮問で出てくる言葉の中で、最も奇妙なのは、「再生資材化」という言葉。法律にはない言葉だが、大臣諮問でも定義されていない。単に以下のように記されているだけで、再生資材化が何を意味するのかはどこにも書かれていない。

「再生資材化した除去土壌の利用(復興再生利用(※1)」

「環境大臣が定める放射能濃度(※2)の再生資材化した除去土壌」

環境省「最終処分に向けた減容技術等の組合せ(案)について」に筆者が赤枠、緑枠を追加

環境省の「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会」の下のワーキンググループで「技術」として議論されているだけで、何をもって「再生資材化した除去土壌」というのかは定まっていない。

環境省が使いたい8,000Bq /kg以下の土壌とそれ以上に汚染された土壌をどのように引き離すのかは、「分級処理」(ふるいにかけるだけ)、「熱処理」、「化学処理」などが検討されてきた。

しかし、「熱処理」は油をボンボン焚くのでコストが高い。「化学処理」は化学物質に放射性物質を吸着させ土壌から取る技術だが、化学物質が吸着した高濃度の放射性物質が副生されて厄介だ。コストも高い。残ったのはふるいにかけるだけの「分級処理」だ。だが、これまで環境省に問うと「分級処理」も「熱処理」も「化学処理」もありだと嘯く。結局、再生資材化とは何かは未定なのだ。

現実問題 その公共事業コスト 誰が負担?

最大の問題は、法律論や再生資材化の技術論以上の現実問題だ。

環境省がやろうとしている「再生資材化した除去土壌の利用(復興再生利用)」の用途は「実施や管理の責任体制が明確であり、継続的かつ安定的に行われる公共事業等」であると諮問で示されたが、高度経済成長期ではあるまいし、東京ドーム11杯分の土壌の使い道はあるのか。住民や自治体への情報公開や同意の手続も、どの法律にも定めがなく置き去りだが、さらに、

経済合理性が求められる公共事業で、再生資材化(コストがかかる)、作業員や住民の被ばくを抑えるための覆土(コストがかかる)、請負事業者(元請・下請・孫請)の経営者および作業員に向けた放射線防護(住民、作業員)対策(コストがかかる)や、その教育コスト(コストがかかる)、および運搬コストは誰が負担するのか?

除染費用は東電に求償しているが、復興再生利用のコストはどうするのか。「汚染者負担の原則」との整合性はどうなるのか。

提起した点を3つにまとめたのが以下の1枚だ。

この問題提起の後、参加者も含めて環境省との質疑が行われた。コスト負担の件については、環境省が特措法第44条に基づき、東京電力が負担するという考えを述べた。初耳だった。

(この法律に基づく措置の費用負担)第44条

事故由来放射性物質による環境の汚染に対処するためこの法律に基づき講ぜられる措置は、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第三条第一項の規定により関係原子力事業者が賠償する責めに任ずべき損害に係るものとして、当該関係原子力事業者の負担の下に実施されるものとする。

2 関係原子力事業者は、前項の措置に要する費用について請求又は求償があったときは、速やかに支払うよう努めなければならない。

以下、問題提起資料と、議連から環境省に事前に送付し、得られた文書回答を共有させていただく。それについては、原子力規制庁からの口頭回答についても含めて解説・記録しておきたいが、後日。

【タイトル画像】

筆者の問題提起PPT表紙より。