リサーチからうれしい体験をつくる_#5 Xデザイン リフレクション

今回は、インタビューなどで集めたデータをどのように分析するかといった内容です。が、その前に、デザインとリサーチの関係について、#4とは異なった角度で学びがありました。

デザインとリサーチ

リサーチにもフェーズごとに目的があります。なんとなくインタビューしよう、なんとなく観察しよう…ではなく、今はどのフェーズで何を知る必要があるのかを明確に意識する必要があります。

ユーザー調査の目的は、調査から対象となるユーザーの多様な価値を抽出して、その価値をヒントにユーザー視点の発想につなげることです。

特に、初期フェーズの探索的リサーチは、深掘りするべき領域を決めるために行うので、一つの調査手法で決めるよりも、複数の調査手法を組み合わせて、複合的に可能性のある領域(テーマ)を深掘りする必要があります。

実務では、この段階では定量と定性のどちらかだけを使うことではなく、デスクリサーチで2次情報にあたったり、定量調査・定性調査の両方を駆使して該当領域の理解を深めたりしています。

ただ、いきなりアンケート調査といった定量調査を行うと、筋の良い設問が設計できないことが多く感じます。

定性調査によって、該当領域はどのような切り口で区切ると、より可能性のある領域が見えるかにアタリをつけて、定量調査で自信を持って、深掘りするテーマを絞るのが良いと感じています。

調査分析

調査分析は大きく二つに分かれます。

統計的分析手法(主に定量調査の分析に使うことが一般的)

単純集計、クロス集計、多変量解析等構造化分析手法(主に定性調査の分析に使うことが一般的)

KJ法、カードソート法、ワークモデル分析

上位下位関係分析、KA法

マップ化(例:ジャーニーマップ)

特に定性分析によく使われる構造化分析手法を、UXデザインの大家である千葉工業大学の安藤昌也さんは、モデリング手法として以下のようにまとめています。

調査分析には3ステップあり、3つが揃ってはじめて調査報告になります。

調査計画

調査を別の人が再現できるように詳細に記載する調査の実施、調査結果の整理

ありのままの事実だけを整理する。分析をしない。丸めない調査結果の分析

自分なりの解釈をする。調査結果からの繋がりを解説する

特に、2.と3.の違いは、自分も実務で明確に意識できておらず、調査結果をあるがままに提示することができていませんでした。

他の方は同じデータをみて、別の解釈をすることができるように、あるがままの調査データを可視化しておくことは非常に重要であると思います。

調査もしくは分析には単一手法を採用して、そのまま進めてしまうこともあり、あらためて多面的に調査対象からヒントを得るためにも、複数の分析手法を組み合わせることを意識するべきだと思います。

例えば、自宅訪問を行い、行動観察したのちに、その行動の解釈をインタビュイーに聞く機会を設けることで、行為層と価値層に関するデータを取得することができます。もちろん、複数の調査手法と分析手法を組み合わせて多面的に深掘りすることも必要な場合もあります。

あくまで調査はイシュー(=解くべき問い)に応えるものなので、自身が持っている「問い」に答えを出すために、どのようなアウトプットが必要かを意識して、調査計画・実行を行っていきたいと思います。

それでは具体的な分析手法について見ていきます。

※授業では、ワークモデル分析やSCAT法についても軽く触れられていましたが、私自身の活用経験がないことと、あくまで軽く触れるにとどまっていたので、解説は割愛します。

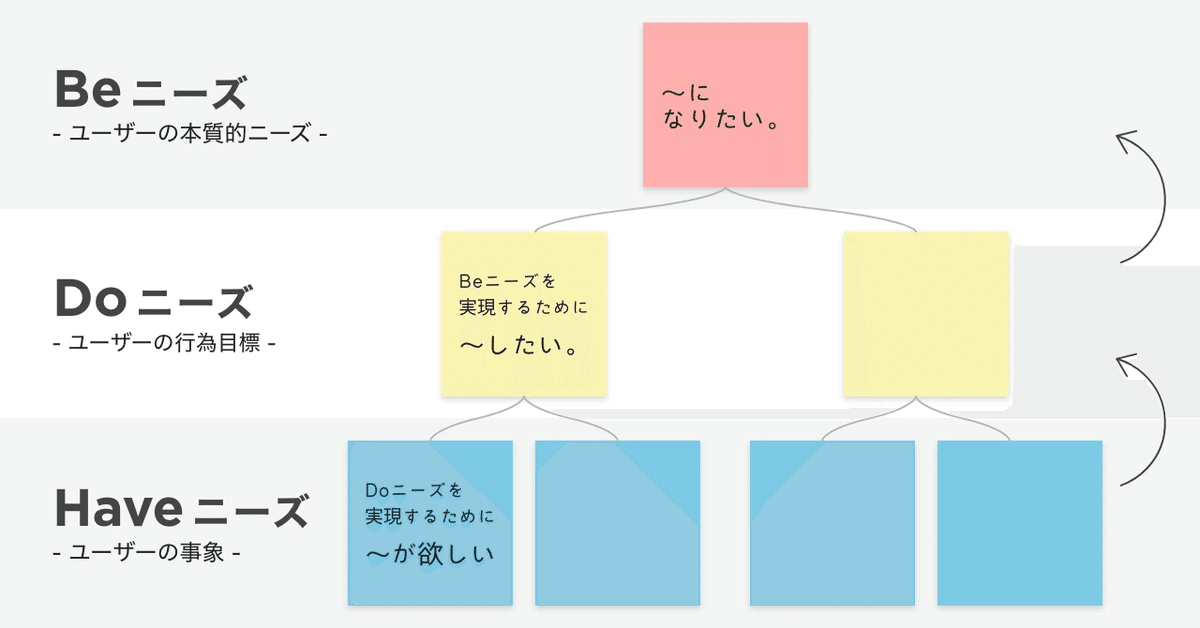

上位下位関係分析

別の言い方で、本質的要求価値抽出法とも言いますが、これは、インタビューや観察の事象より、 その行為の目的を推測して、なぜその行為が行われたか本質的価値を抽出する手法です。

サービスやプロダクトの企画や初期開発の要件出し、価値の再定義などに向いています。

分析ステップとしては以下の通り。

インタビューや観察より、ユーザーの事象を発見す る

発見したユーザーの事象を、KJ法などによりグ ルーピングしてまとめる

発見したユーザーの事象より、なぜユーザーがその行為をしたか、その行為の目標を推測する

その行為の目標より、その行為に関わらず、なぜその行為が行われたか本質的価値を抽出する

上記のnoteでは、各階層をわかりやすく定義していました。

to be(〜になりたい)とは、つまりユーザーの価値観であり、本質的に実現したい価値です。該当領域における人をモチベートする本質的価値を知ることで、どのような体験価値を提供するのかを考えはじめることができます。

具体的にどのようなサービス・プロダクトを作るのかを考える際には、ユーザーの行為目標やユーザーの事象をもとに、アイデア出しを行うことできますが、新しいサービス・プロダクトを作る場合は、これまでにない行動や行動目標を見つける必要があるので、個人的にはあくまでユーザーの本質的ニーズから、アイデア発想するのがいいのでは?と考えています。

授業では、複数人に行ったインタビューをまとめて分析する方法と、一人一人分析する方法について触れられていましたが、後者の方を薦められていました。

私自身も、後者の方がより多様な本質的ニーズを抽出できるので、続く価値定義とアイデア発想には役立ちそうだと考えています。

KA法

KA法は、インタビューや観察の定性情報より、人々がもとめている 本質的ニーズや体験価値を抽出するための手法です。千葉工業大学の安藤昌也さんが提唱されています。

後述するKAカードの作成による個別の価値の抽出や、KAカードを親和図法によってマップ化による価値の全体像の把握に特徴があります。大まかな手順としては以下の通りです。

インタビューや観察の定性情報をテキスト情報として整理する

テキスト情報より、特徴的なユーザー行動部分をKAカー ドの「出来事」に記入する。「出来事」より、ユーザーの心境を想像して「心の声」を記入する。「出来事」と「心の声」より、心の声がでる理由や意味を解釈して「価値」を記入する

KAカードの「価値」に着目して、KJ法でKAカードをグループにして、関係性を考慮して価値マップを作成する

価値マップを活用して、既存の製品や技術をマップ展開したり、プロジェクトで対象とする価値を選択する

特に、2.のステップでは、当初見よう見まねで実務で活用していましたが、インタビューを行う際の押さえておくべきデータについて示唆を得ることができました。KAカードに「出来事」を記載する際は、以下に記載するインタビュー要素の少なくとも2つの情報は抑える必要があります。

「状況」「動機」「行動」「結果」の、少なくとも2つを押さえないと観察者の妄想になってしまい、観察対象の価値観を正しく抽出できません。観察時のこの点を意識して取り漏れのないようにすることが大事だと思いました。

下準備としてのKAカードがしっかり作成できたら、その後、親和図法(=グルーピング)を行う工程も楽になるように感じます。

慣れないうちはマップ作成まで非常に時間がかかりますが、複数人へのインタビューを丹念に読み込み、該当カテゴリーの価値群を抽出することで、表面的なニーズではなく、その人たちが該当カテゴリーに価値を感じる構造の全体像が肌感で理解できる感覚があります。

やりきるまで非常に根気がいりますし、整理途中では、「これを整理して何かわかるのか?」と不安になりますが、そこをグッと堪えて、丁寧に整理することではじめて見えてくるものがたくさんあるように感じます。

価値マップの作成後は、重要度の高い価値にフォーカスして、それをもとに複数の被験者の価値分析表を作成したりします。

ユーザー調査からの3つの発想

価値マップを作成した後は、その価値観をもとに愛でを発想していきます。

大きくは、3つのアプローチが紹介されており、そのどれを活用しても問題ありません。

ただし、一つの発想法だけに縛られるのではなく、複数の発想法を状況に合わせて使えるようにしておくことが重要だと感じました。

価値分析表の共通の価値から発想

フォーカスする人をペルソナにして発想

インタビューの気づきからの発想

一つ目は、価値分析表の作成で見えてきた対象ユーザーに共通して重要な「価値」から発想する方法です。

例えば、カフェの価値の中で、「心地よい空間で過ごす価値」が重要だと考えた場合、心地よい空間とは、どのようなものか考えて、アイデアを発想します。

二つ目は、価値マップの作成から分類できた「ペルソナ」の中から、フォーカスする対象を決めて発想する方法です。

例えば、先程のカフェの価値で、「心地よい空間で過ごす価値」と、「時間を有効に使う価値」などの価値観をもつBさんに対して、どのようなアイデアを提案したら喜んでくれるかから、発想する方法です。

Bさんには、もしかしたら、ゆったりした空間で、趣味の勉強に集中できる空間づくりが喜ばれるかもしれません。

三つ目は、インタビューの気づきからの発想する方法です。たった1人でも、観察していて面白いと思った価値や行動があれば、それをもとにアイデア発そする方法です。

この手法に関しては非常に共感しており、かならずしも分析時に代表性のありそうな価値だけではなく、調査していて思いついたアイデアがあったり、深掘りすると面白そうと思える価値からアイデアを出していくことも許容されています。

価値マップ作成後のアイデア発想は感覚的に取り組んでいたのですが、3つの視点で整理できたことで、多面的にアイデアを出すことができそうだと思いました。

9コマシナリオ

9コマシナリオとは、「ユーザがそのサービスを介して、どのような嬉しい体験ができるか」のシナリオを可視化する手法のひとつです。9コマという限定的な枠の中で、経時的なUXの流れを表現でき、UXの全体像を概要的に表現することができます。

ユーザーリサーチを元にフォーカスする価値を決め、その価値を実現するために発想したアイデアから、理想のUXや利用文脈を視覚化する時に使うことが多いです。

ユーザーの体験を視覚化するのに、理想のカスタマージャーニーを描くこともありますが、ジャーニーにするまでもなく、ユーザーの「行動」「思考」「感情」を表現できるといった「取り組みやすさ」が良いと感じています。

また、シンプルなので、シナリオを見る側も理解しやすく、つくり手も複雑な視覚化で起こりがちな、文脈とゴールを意識しやすい構成になっています。

今回は、調査から機会発見、そして、機会をシナリオに落とし込むところまで一気に学びを深めることができました。

授業の中では、リサーチから発想するアイデアもあれば、リサーチなしでアイデア先行でスタートすることもどちらも大事にすべきと話されていたのが印象的でした。

どっちが大事、ではなく、どっちも。

大事なのはうれしい体験をつくるためなのであって、どの手法が正しいとかはない。(最終的に、ユーザーのうれしい体験につながっているのか、といった検証をしっかり行えていれば)一方で、うれしい体験をつくるためには、色々なアプローチができた方が成功確率が高まることを学びました。

僕自身、手法に引っ張られることがあるので、目的意識を忘れないようにしたいと思います。