トーンカーブは光の絵の具

色をいじるとなった時にまず一番に当たる壁としてトーンカーブが挙げられます。Capture one photoshop lightroomなど錚々たる画像編集ソフトに必ず載っており、光の出力をコントロールする上では避けては通れない要素です。

そしてトーンカーブを制するものは写真現像を制すると言われるほど重要なキーパーツです。

そんなトーンカーブ、「トーンカーブは難しい…」と感じていませんか?

写真の現像作業でよく使われるトーンカーブ。コントラストをいじるための機能という印象を持っている人は多いと思います。

しかし実は、「光の三原色(RGB)の出力」を直接コントロールするものだと考えると、ぐっとイメージしやすくなります。いわば光の絵の具を扱っているような感覚です。

げんに最初に私が触れたときも、いわゆる“S字カーブ”を作ってメリハリを強調する程度で終わり、「なんだかややこしいな」と思っていました。ところが、じっくり遊んでみた結果、「これは光を混ぜ合わせる“絵の具”のようだ」という感覚に行き着いたのです。

この記事は以前Xで投稿したポストをさらにアップデートしてお届けしています。

【トーンカーブは光の絵の具】

— MASA (@masaphoto9) June 21, 2024

みんなトーンカーブとっつきづらいなと思ってませんか?

トーンカーブは光の絵の具です。

トーンカーブってコントラストいじるだけと、なんとなく思っている人多い気がするんですが、あれって光の出力をいじるものです。… pic.twitter.com/mWLOM4mC4g

なぜ“光の絵の具”と考えると分かりやすいのか

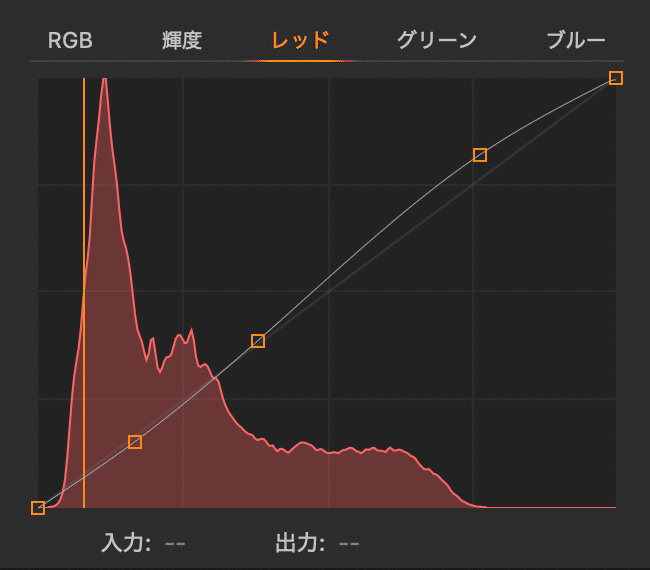

RGB全体を一括で扱う状態(いわゆる対角線上のカーブ)なら、明るさや暗さ、コントラストをメインで調整するイメージになります。それだけでも写真の印象はかなり変えられますが、トーンカーブの真価はチャンネル別(R/G/B)の操作にあります。

写真は光で作る“光画”なので、R(赤)G(緑)B(青)の3色の混合によって色彩が表現されています。つまり全てが混ざった状態なのが最初のデフォルト状態のトーンカーブです。RGBが混ざると白になるのと同じく光全体の色の出力をいじるのでRGB全部が動きハイライトや中間、シャドウのコントラストが動きます。これがいわゆるコントラストをいじるものと認知してしまう理由です。

最も最近ではRGB丸ごと動かない輝度カーブも導入されています。

RGBが動いてわかりづらい場合はこっちの方がいいかもしれないです。

トーンカーブでR/G/Bそれぞれのチャンネルを扱うときは、まさに「赤の絵の具を足す」「青の量を減らして黄色を作る」といったイメージで色を混ぜ合わせるような作業です。下の画像を見ていただければわかりやすいと思います。

実際にトーンカーブのみで現像した写真。

上記を踏まえて作ってみましょう。

空色をフィルムの緑がかった青にしたいときは、空色が該当する中間色ゾーンのRを黄色より、Gを緑よりに上げてあげることでコントロールできます。

青と緑のディープグリーンな世界を出したい時以下のようなトーンカーブで表現します。

光の黄色さを損なわず、影になる草原や、雲の影、空色のみ濃い緑まじりの青色に仕立てています。

何となく敷居が高いと感じがちなトーンカーブですが、こう捉えるだけで「ここを上げれば赤みが増す」「ここを下げれば緑が強くなる」といった変化を直感的に楽しめるようになります。

またRGBそれぞれの色の関係性により、例えば青と緑のシャドウ側を振っておけば青緑になるし、オレンジを出したければRのハイライト側を赤に、Bのハイライト側を黄色へ振っておくとオレンジが出てきます。

今回は明快に見せるためシンプルなカーブでコントロールしていますが、実際にはもっと事細かなコントロールとHSLにより微細コントロールで現像しています。

HSLやカラグレだけでもいいのですが、より大きな方向性を作り上げるのがトーンカーブの役割だと認識できたかと思います。

こうした“色を混ぜ合わせる”感覚こそがトーンカーブの醍醐味です。

実践ポイントと楽しみ方

最初に触るときは、あまり理屈に縛られず、むしろ思い切りカーブを崩してみることをおすすめします。曲線を大きく上下させながら「お、青を上げすぎると画面がやたらクールになる」「赤をいじると夕焼けのような色合いに寄る」といった変化を体で覚えるのが近道です。光の三原色は、人間が混ぜる絵の具とは逆に、全部足すと白くなるという特性があります。「青を減らすと黄色が増える」のように、文字で見ると不思議な現象も、実際にいじれば「そういうものか」と納得できます。

ある程度慣れてきたら、狙いの色を意図的に作りにいく練習をしてみましょう。たとえば「ノスタルジックな青緑を画面全体に宿らせたい」と決めて、RとBをどう動かすかイメージする。そこにエッセンスとして濁らせるためにRの赤色をいじる。

試行錯誤するうちに、どの部分を上げ下げすれば暖色寄りになるか、あるいは寒色寄りになるかが感覚的に分かるようになります。HSLでスライダーを細かくいじるのもいいですが、トーンカーブだと“色の土台”ごと変えるので、一度はまると手放せない強力なツールに感じるはずです。

トーンカーブを「光の絵の具」だと捉えると、「ここをもう少し持ち上げれば赤味が足される」「こっちを下げれば緑が残る」など、視覚的に把握しやすくなるのがポイントです。

単なるコントラスト調整以上に遊べるし、下手な説明書を読むよりもじっくり触って「混ぜ合わせる感覚」をつかむほうが早いでしょう。撮影した写真をいろんな方向に崩してみて、思わぬ発見や好みの色を発見できたときの楽しさは格別です。

最後に

事実光の色を認識できないので画面上ではこうしたトーンカーブとして視覚化されており、光の出力を変えるためのシステムになっています。

実際には混ざるというよりは出力を変えることで、この色を抜いたりしていくというのが正しいのですが、人間が色を作る体験は絵の具や色鉛筆が最も近く、混ざっていくという混色をイメージする方が認知しやすいと思い書いています。

そしてトーンカーブを制するものは写真現像を制すると言われるほど、それを乗りこなしておくとその先が広がります。

何度も試すうちに、トーンカーブで生まれる“光のレシピ”が自分の写真スタイルになっていくと思っています。

こんな感じで写真以上に色をいじるのが好きかもしれない自分が捉えてきたことを、これから記事にしていこうと思っています。

今回はこのメンバーシップがどのような発信をしているかお見せするために、全面公開しています。

ぜひ今後も書いていくので興味ある方はご登録いただければです。

高品質なプリセットを作って販売したい人や、写真やデザインについて学びたい人にとって500円で見れる記事を書いていきます。

ぜひお楽しみに。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?