#02だるまに願いを@図工

今年は展覧会の年だ。

東京では、音楽会、展覧会、学芸会をサイクルで行うのが主らしい。

今の東京の学校では、音楽会と展覧会を交互に行なっている。(私の地元では、学習発表会だった。)

夏休み中、図工専科の先生に議事録をとるのを頼まれたのをきっかけに、2年生の島の先生方と張子のだるまづくりをすることになった。

実は、図工を一回も教えたことがないので、ドキドキワクワクだった!

だるまにお願いごとをしながらつくる作品で、2年生のみんながどんなお願いごとをするのか、構想を練っているときも楽しそうだった。

私は、自然の中で過ごせますように、植物がたくさん育ちますようにと願いをこめてつくったので、緑のお花紙を選んだ。

1.準備物

半紙

紙粘土40g

風船は前日にふくらます

おもしになる小さいカップ

お豆腐のカップ(洗濯のりを入れる用)

洗濯のり

アクリル絵の具

2.紙粘土で土台づくり

紙粘土40gを大中小に分けて、

・大は教科書の横幅

・中は7センチ

・小は5センチ

ほどの棒状にする。

しっかり1日乾かす!乾かさなくてもできるけど、紙粘土が固まってないので作業しづらかった。

3.お花紙貼り

半紙は1/16、お花紙は20枚を1/8に切る。

洗濯のり、水を2:1にする。半紙5枚を1/16に切ってひたすら貼り付ける。

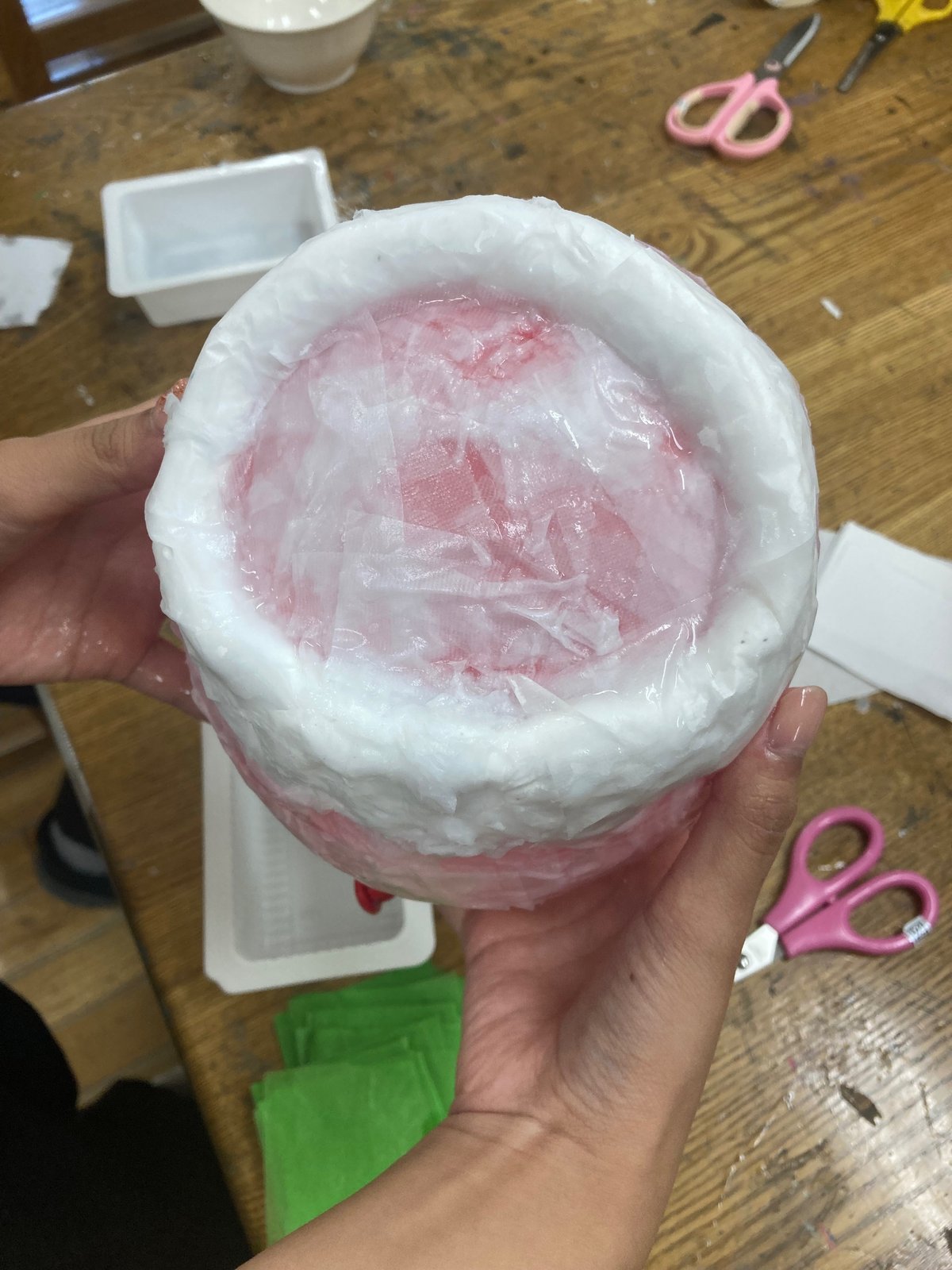

こんなかんじ↓ たくさんのりを付けないと、中の風船をとるときにだるまが萎んでしまうらしい。

洗濯ばさみを使って乾かす。後日談:たくさんのりをつけている子のは、洗濯ばさみを使っても、だるまが重すぎて落ちてしまっていた…。下のカップの位置も重要だった。お花紙の色が下に垂れて、他のだるまについてしまっているので、次作るときの反省として生かす。

4.顔づくり

白アクリルでだるまの顔となる部分を塗る。アクリルは水溶性ではないので、こういう作品にうってつけ!だるまの顔は、黒アクリル、マッキーなどで書いてみた。2年生の作品なので、マッキーがいいかなあと思いつつも筆の質感が好きな子も絶対いるなあと思う。

自分がたくさん手を動かして、その分だけ形になる体験を久しぶりにした。私は図工がやものづくりが好きで、実は美術二種免許を大学で取ったのだけれど、そういうふうに何かをつくる経験は久しくしていなかった。

図工、もっと勉強してみたいと思う。