餅つきの思い出

お正月、いかがお過ごしでしょうが。

当方、大晦日から降り始めた雪が元旦も降り続いていましたので、まだ初詣にも行ってません。この罰当たりめ。

でもお陰で長男が持ってきてくれた「オンライン謎解き脱出ゲーム」なるものをコッテリ楽しんだり、自作リュックに手直しを加えたり(もはやオリジナルではない)。

結構忙しく過ごしました。

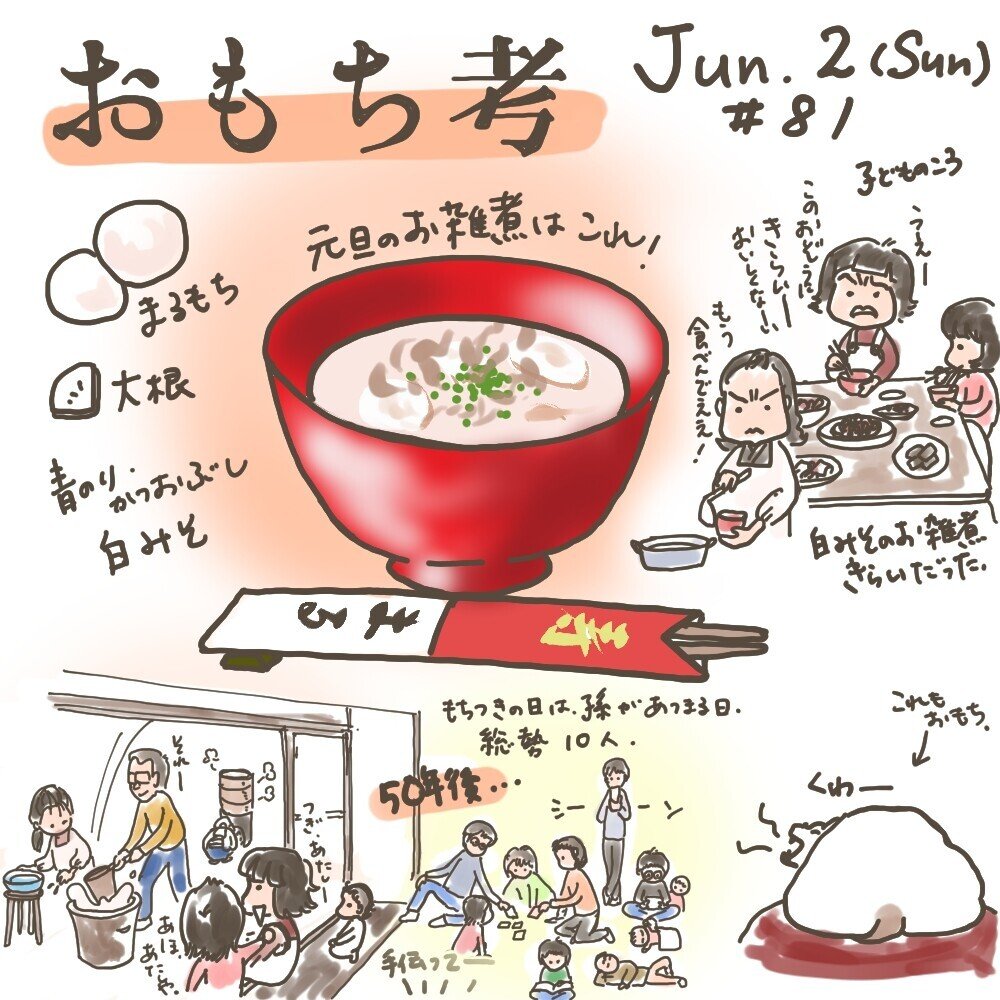

さて、お正月といえばお雑煮。

お雑煮といえばおもち。

おもちね。

おもちに関する思い出あり〼。(冷やし中華始めました的な)

私の実家では、毎年餅つきをしていました。昨年、両親の高齢を理由に最終回を迎えましたが。

私が生まれる前からずっと年末の恒例行事でした。

餅つきの日は、家中の扉を開け放しているからいつもより空気が冷たくて、母と祖母がピリピリしていて

幼かった私は、忙しい空気の中何をしたらいいかわからなくて、母に怒られて。

餅つきの朝にはあまりいい思い出がないです。

長ーい前準備が終わると、ようやく本番の餅つき。

祖母が薪で蒸したもち米を、父が杵をこじって押しつぶす。

そして小搗き。

大方もち米の粒がなくなったら、いよいよ父と母が息を合わせて本搗きです。

大きく振りかぶった杵を臼にまっすぐ振り下ろす。

杵はお餅の真ん中を「バチン!」と音を立てて打つ。

「振りかぶる時の手の位置はここ、振り下ろす時にすっと手をずらすと、自分の力と杵の重みがうまいこと使えるんや」

そんな父の教えも体に染み付いています。

小さい時は、父にぶら下がるようにしてつく真似事。

少し大きくなると、杵の重みにヨタヨタしながら持ち上げて一回、二回。

中学生くらいになると、一人で振りかぶってお餅をつけるようになります。

でも途中何度も臼を叩き、

「もうええもうええ」と強制終了させられる羽目に。

蒸しあがったところのもち米(白蒸し)にちょっと塩をかけて食べるのが楽しみ。

もち米が蒸しあがった時のあの鼻に抜けていく香りがなんとも言えず好き。

黒豆餅をついた時は、丸めながら豆だけをつまんで食べてしまうので、表面がボコボコののし餅が出来上がったり。

餡もちを丸めると必ず失敗作の不恰好なお餅ができるので、

「証拠隠滅!」と言って食べてしまうと

か。

こんな風に、毎年毎年繰り返される予定調和に、飽きずにお腹を抱えて笑うという、これまた予定調和な年末の風景。

実家の周りの風景は目まぐるしく変化して、すっかり都会の住宅街になってしまったけど。

年末のこの日はいつもと変わらず近くの巨大マンションにも餅つきの音が響きます。

私たち子供が大きくなっていくと、今度は姉妹それぞれの配偶者が参加するようになり、一人二人と子供が増え

最終的には父母を始め、娘夫婦6人、孫10人、ひ孫1人の大所帯になりました。

年に一度集まって餅つきをする日。

家族が集まって、近況報告する日。

一年うち、この日だけは、なんとか集まろう。

子供の受験やなんかで参加できない家族もありましたが、一度も欠かすことなく続いてきた餅つきの日。

大変だけど、みんなが集まる餅つきの日は続けたい。

そう思って両親が無理しつつ続けてきたこの日。

一昨年、高齢の父母からとうとう「ギブアップ」宣言があり、60年近く続いてきた両親の「餅つきの日」が終了しました。

昨年末は「餅つきの日」がなくなって初めての年末。

変わらず一族は集まっています。

慌ただしい餅つきがない分、ゆっくり話もできて良かったかも。

そう思っていましたが、やはり落とし穴はあった。

今までお餅は当たり前のようにあったので、年末にお餅を買うという認識が全く抜け落ちていた。

お鏡さんの準備も、何をどうしたらいいのやら。(今まで母が全部準備してくれてた)

とりあえずスーパーで鏡餅を買ってみたけど、高くてびっくりしちゃった。

なんせ生まれて初めてお正月のお餅を買ったもんで。

いやあ、今まで恵まれてたんだなあ。

そんなことを思いつつ、元旦の白味噌のお雑煮を用意しました。

高校生の娘は、「嫌いだから」と言って食べませんでした。子供の頃の私と同じように。

ふふん、あんたもそのうち、このお雑煮でないと物足りなくなるんやし。

そんなお餅のお話でした。