劣等感との正しい付き合い方

こんにちは、まろにぃです。

昨日、嫉妬・劣等感を一瞬で消す方法について感想を書かせていただきました。

方法としては

①劣等感を感じている自分を頭の中でイメージする

②自分の最も大切にしているものをイメージして置き換える

③もう一度劣等感を抱くワードを思い浮かべ劣等感に襲われるか確かめる

上記の3つのステップだったのですが、自分としてはあまり納得できない方法でした。

今日は、そのリベンジというかで改めて劣等感について考えてみたいと思います。

アドラー心理学における劣等感

嫌われる勇気で有名になったアドラーは、「人間であるとは劣等感を持つことである」という言葉を残しています。

アドラーの理論では劣等感が支柱の一つになっていると言っても過言ではなく、アドラー心理学を「劣等感の心理学」と呼ぶことさえあると聞きます。

アドラー心理学では、劣等感は人間の普遍的な欲求である「優越性の追求(理想の自分に近づきたい)」により生まれる誰もが持っているものであり、劣等感を持つこと自体は悪いことではないと考えます。

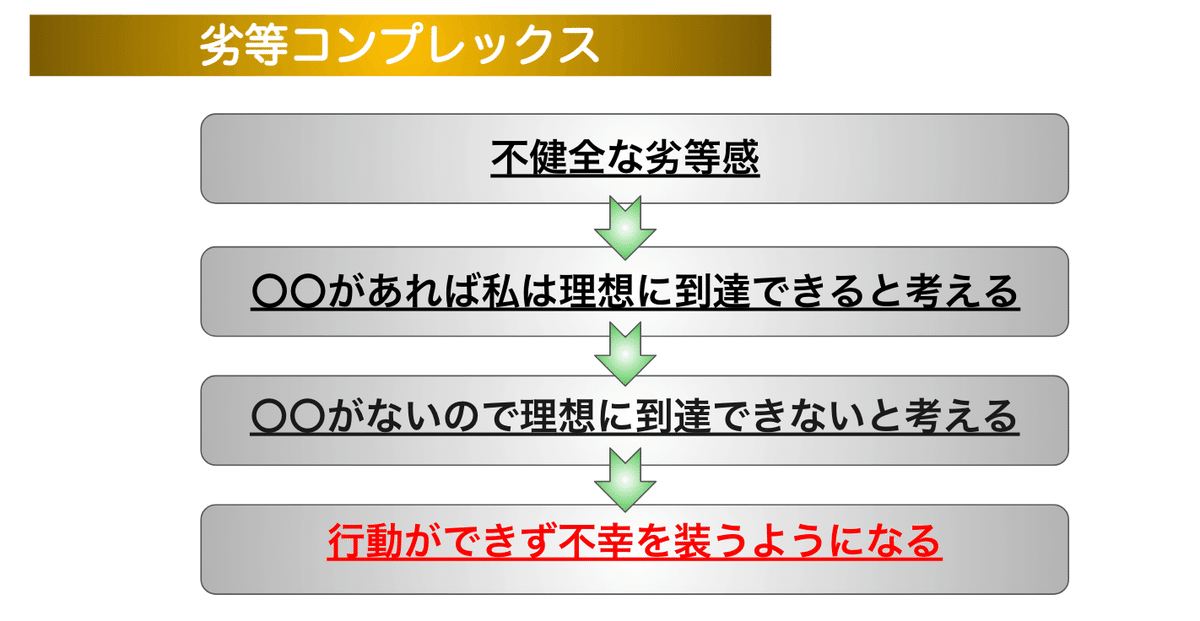

その上で、劣等感は「健全な劣等感」と「不健全な劣等感」の2つに分けることができ、この不健全な劣等感を持つことこそが悪であるとの立場をとっています。

健全な劣等感と不健全な劣等感

上記のように、健全な劣等感とは、努力や成長を通じて理想に到達しようとすることです。

一方、努力や成長以外の方法で理想に到達しようとするのが不健全な劣等感と言われています。

ここでいくつか疑問が生じます。

まず、努力や成長以外の方法で理想に到達しようとしてはいけないのかということです。

努力や成長なしに理想を手に入れようとすると「〇〇が手に入れば」と願うようになります。

しかし、何も行動しなければ手に入らないため不幸になっていくというわけです。

また、他の疑問として、努力や成長とはなんなのか?というのが挙げられます。

例えば、親のコネで良い会社に就職できたとします。

一般的には、努力も成長もしていないように思うかもしれません。

ただ、それでも本人が努力したと認識できれば劣等感は生まれないと思います。

親にお願いしたことで、コネ入社できたのなら劣等感はないかもしれませんが、親が勝手にして就職を決めたとしたら、「親さえいなければ」という劣等感がでてくる可能性があります。

不健全な劣等感をなくすには

アドラー心理学では、不健全な劣等感をなくすためには、他者との競争から降り、比較対象を「他者」から「理想の自分」へ切りかえることだと述べられています。

図にすると下記のような感じです。

ただ、一方で、他者との比較をしなくなって努力や成長を促せるかと言われると怪しいと感じています。

おそらく大切なの自分の感情に気付くことが大切だと思います。

「自分の好き」「自分がやってみたい」など気持ちが芽生えた時に、それをうけいれること。

そして、自分の足りないところを他者から学び、自分が成長していくことが必要なのかと思っています。

要は、自分の感情だけにフォーカスするということです。

理想の自分と言われても遠すぎて見えない人は、まずはやってみたいことから始めるのがいいのかと思いました。

最後に

他人と比較して優越感を味わっているようだと、負けるようになってくると劣等感に変わっていきます。

なんのために自分は行動しているかを常に意識することで、比較は無くなっていくのかなと考えています。