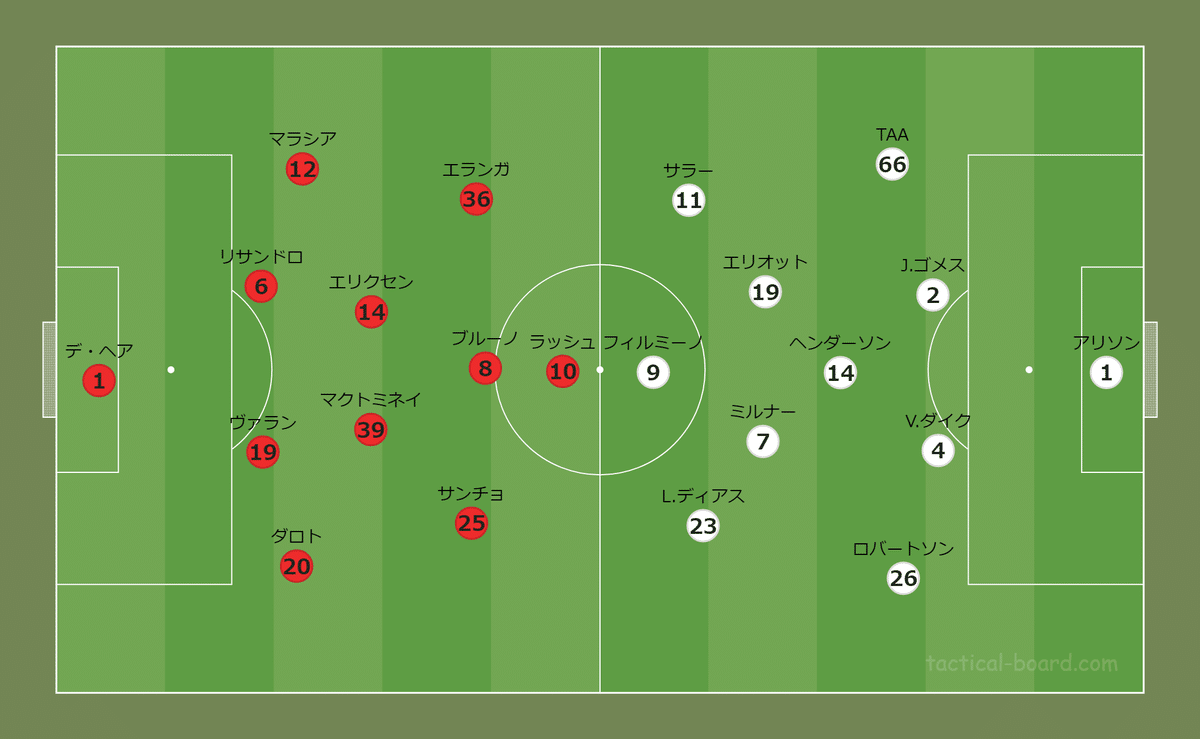

プレミアリーグ第3節 マンチェスター・ユナイテッドVS.リヴァプール レビュー

辛勝!でも勝てばよし。ということで、早朝4時からのナイスゲームに歓喜したユナサポも多かったと思います。この試合のユナイテッドは、今までの2試合で「相手にされたこと」をそのままリヴァプールにぶつけたといってもいいかもしれないです。ユナイテッドがどのように最強リヴァプールから勝利をもぎ取ったのか、リヴァプールのそれに対する意地の対応について言及していければと思います!!

Ⅰ.スタイルを捨てきったユナイテッドの

攻守プラン

1⃣ユナイテッドの"中央封鎖・サイド限定"プレッシング

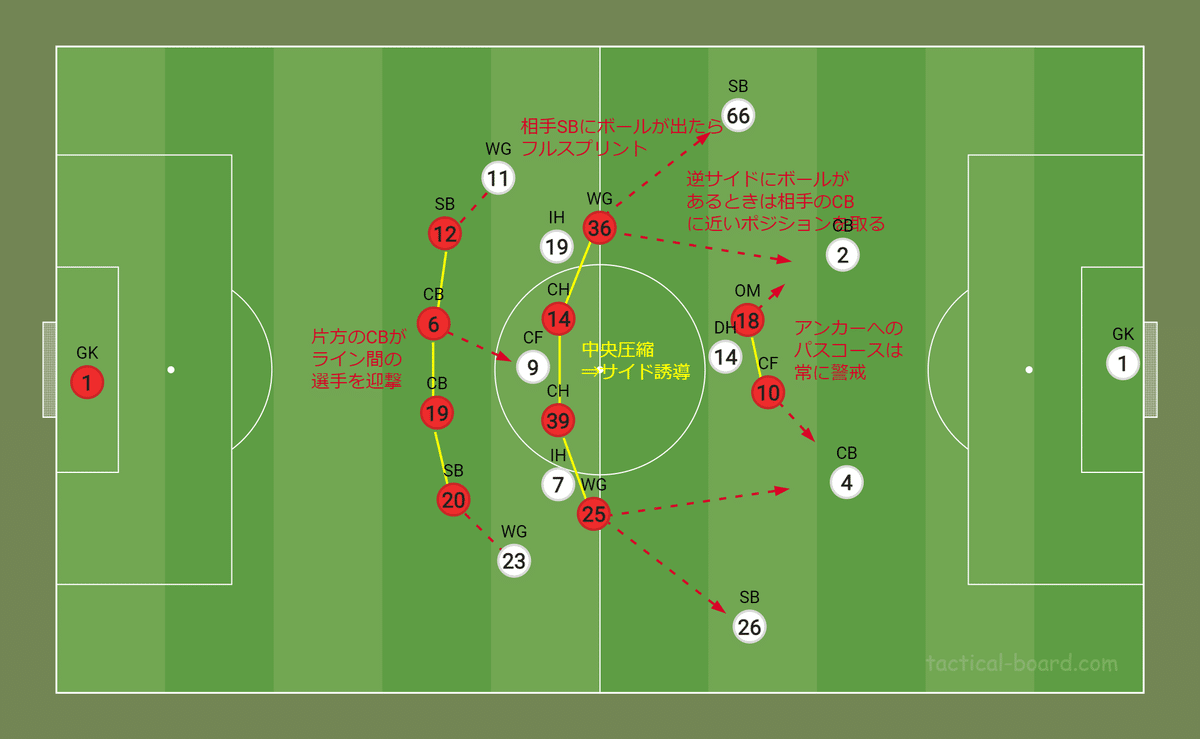

ユナイテッドの守備の配置は4-4-2または4-4-1-1。2トップ+逆サイドのWGでボールを片方のサイドに限定しながら、ボールサイドのWGとCHの3枚で中央のパスコースを封鎖する。相手CBがパスコースがなく相手SBにボールを出すと、即座にWGが相手SBにフルスプリントをし、全体もスライドして同サイドに圧縮することで相手の攻撃を狭い方に誘導して、ボールを奪う狙いだ。

後方には数的優位が確保されているため、CFフィルミーノの列を降りる動き(ゼロトップ的な動き)にも、選択肢が制限された状況で2CBの片方が激しくアプローチすることもできていた。

②のような概念的な図をもう少し詳しく見てみる。例えば③のように相手左CBがボールを持ったとき、CFのラッシュとOMのブルーノがボールホルダーと相手アンカーを抑える。このとき逆サイドのWGエランガは中盤のラインに加わるのではなく、相手CBに近い位置にポジショニングして相手CB間の横パスを牽制するのが特徴的だ。

ボールホルダーが止む無く、相手左SBにボールを出せば、そこに同サイドのWGサンチョが激しいプレッシャーを掛けて、相手の選択肢を奪う。ただ、サンチョが相手左SBに寄せるということは、中盤のCH2枚に対して相手IHの2枚とCF(ゼロトップ)という「2対3」の数的不利の状況が生まれる。基本的には逆サイドの相手IH(ここではエリオット)を捨てて、CHのスライドで対応するが、スライドが間に合わない、または逆サイドのIHもボールサイドに係わりを持つといった場合、CBのうち1枚がライン間の選手を潰す役割となっていたのだと思う。

以上のようなプレッシングから10'のエランガと20'のラッシュの決定機が生まれており、このチャンスにおいて"逆サイドのWGが高い位置を取れている"ということがポイントとなっており、その点もテンハグの頭の中で想定していたことなのかもしれない。

もちろん、前半25分を超えたあたりからはリヴァプールの流動的なポジショニングやユナイテッドの選手自身の疲れによって、プレッシングが機能しなくなっていったが、それでも②のように「まず、中央を埋める」というポジショニングそして前線の選手のプレスバックなどの献身的なプレーによってリヴァプールの攻撃を0に抑えることができたといえる。

2⃣ユナイテッドのビルドアップの「省略」

➃がこの試合のスタッツ。左がユナイテッドで右がリヴァプールであるが、やはり注目したいのはユナイテッドのボール保持率"30%"とロングボールの数"57本"、総パス数"273本"という数字である。

もちろん相手の違いに考慮する必要があるが、ブライトン戦は保持率63%・ロングボール54本・総パス数548本、ブレントフォード戦は保持率67%・ロングボール36本・総パス数525本となっており、明らかに戦い方が異なっていることがわかる。

スタッツにも出ているように、戦い方の大きな違いがロングボールによるビルドアップの「省略」だろう。前2試合では自陣深いエリアでの相手のプレッシングに苦しみ、得点を奪われるということがあり、ユナイテッドは「ビルドアップどうするんだ問題」を抱えていた。それに加えて、リヴァプールの持ち味は激しいプレッシングであり、それによる得点も多い。

そのようなことを踏まえたのか、ユナイテッドはこの試合のビルドアップを放棄。自分の記録では一度も低い位置からのビルドアップを行っていない。ゴールキックなどGKがボールを持つ状況でほとんど色気を見せず、ロングボールによるビルドアップの「省略」に終始。

これによってユナイテッドは自陣深いエリアでの相手のボールを奪ってからの速攻をほとんど発動させず、リヴァプールはボールを「持たされる」かたちとなった。ユナイテッドと同じく、リヴァプールも前2試合は相手のロングボールによるビルドアップの「省略」でプレッシングをほぼ無効化されており、ユナイテッドが同じ策をとったことで少なからず、リヴァプールが嫌がる状況になったのではないかと思う。

(スタッツの通り、そのロングボールがリヴァプールに拾われすぎており、この成功率の低さもユナイテッドが徐々に押し込まれる原因となったのも否めないですが…)

3⃣ユナイテッドの1点目はプレビュー通り!?

/

— SPOTV NOW JAPAN (@SPOTVNOW_JP) August 23, 2022

🔴伝統の一戦で輝き放つ✨

\#サンチョ が宿敵リヴァプール戦で値千金の先制弾!💥

📺#マンチェスター・U🆚#リヴァプール#MUNLIV

日本語ロングVer.はこちらhttps://t.co/IppJjWn5B5#プレミアリーグ 観るなら #SPOTVNOW

👇今すぐ登録👇https://t.co/f3uXTMvIxC pic.twitter.com/q6tITu7TMy

そんな状況の中、16'にサンチョのゴールが決まる。このシーンの起点はリヴァプールのフィルミーノのシュートをヴァランがブロックし、エリクセンがクリアしたボールを最終的にユナイテッドが自陣で奪ってのカウンター。この右サイドのロングカウンターはリヴァプールの必死の戻りによって事なきを得るが、ユナイテッドは左サイドに展開してボール保持を開始。

つまり、一時的にユナイテッドがリヴァプールを押し込むという局面が生まれたわけだが、マラシアが後ろを向いてバックパスをする動きを見せたのに対して即座にリヴァプールはサラーとエリオットがボールを果敢に奪おうとする自陣での「プレッシング」を発動。しかし、ユナイテッドがそれをリサンドロの縦パスで一気に外すと、リヴァプールの中盤に空間が空き、DFラインは剝き出しに。エランガとエリクセンのワンツーが決まった時点で勝負ありだった。

実は⑤のようにプレビューでも、撤退守備時のリヴァプールは「相手のバックパスに呼応して各選手がスプリントをして再び4-3-3のようなかたちでプレッシングを狙う」と言及している。そしてこの得点も、プレッシングをしようと前に矢印が向くリヴァプールの前線の選手とラインを上げきれなかったDFラインの間に瞬間的に空間が生じてしまい、ユナイテッドがリサンドロのダイレクトの縦パスによってその隙を見逃さずに得点できた場面である。

ここで自分が言いたいこととしては、(リヴァプールの守備陣の問題点を指摘する声も少なくないですが、)この得点は明確なリヴァプールの弱点を突いたユナイテッドの素晴らしいゴールだったということです。

Ⅱ.ユナイテッドの守備にも対応してみせたリヴァプールの意地

1⃣リヴァプールの選手のインテリジェンスの高さ

上述したように、前半25分以降はユナイテッドのプレッシングも機能しなくなり、25分以降プレッシングによってボール奪取したのは、自分の集計では26',32',60',69',90+1'の5回のみである。HTを挟まずにリヴァプールがユナイテッドのプレッシングに対応できたのには、ユナイテッドの選手たちの疲労もあっただろうが、リヴァプール選手たちのピッチ内の修正が影響しているという面も少なからずあった。

リヴァプールは左SBのロバートソンをCBに組み込むかたちで3バックを形成しながら、左SBがボールを持つとIHのサイドに流れる動き、そしてその空いたスペースにCFフィルミーノが侵入し、相手のCHに対してマークの迷いやズレを生み、ビルドアップを行う。CBが付いていけない位置まで下りるフィルミーノに対して、ユナイテッドは逆サイドのCHが対応することになるが、距離的な問題や後ろのスペースを空けたくないという迷いによる一瞬のズレによって、リヴァプールは前進に成功していた。

右サイドでも⑥のようなかたちで、右SBのTAAが3バックの一角のような立ち位置をとることもあったが、⑦のように右CBのゴメスがハーフスペースでボールを持った際には、TAAが中に入る動きを見せることでWGサラーへのパスコースを空け、CB→WGのパスからの前進も行っていた。いわゆる「偽SB」に近い動きだ。

⑥や⑦のような動きはこの試合だけでなく見せることはあるが、この動き出しがベンチからの指示や試合前から準備されたものかというとそうではないと思う。リヴァプールの選手たちは相手の守備を見て、そこからビルドアップできるように立ち位置の修正や動き出しを行うのが非常に上手く、特にフィルミーノが9番のポジションに入ったこの試合では、試合全体を通してみるとユナイテッドのプレッシングを寄せ付けなかったといっても過言ではないだろう。

2⃣リヴァプール後半の修正=SBの横幅固定、4-2-3-1化

前半は⑥や⑦のビルドアップの延長から、WGが幅を取ることが多かったリヴァプール。特に右WGのサラーは基本的にワイドのポジショニングを取り、ゴールから遠いポジショニングをしていた。それを考慮したのか、後半はサラーのポジショニングをよりゴールに近い中央から左のハーフスペースに固定。そして空いた横幅はSBが確保するかたちとなった。

ゾーンとはいってもユナイテッドの両WGの守備の(立ち位置の)基準点は相手SB。ユナイテッドの両WGが徐々に押し下げられ、③のようなプレッシングは完全に鳴りを潜めることとなる。さらに、中盤の4枚の門の間にはライン間での仕事に優れた3選手(左WGディアスのところはたまに左IH)を配置することで、両サイドのスペースをさらに開ける。そこからのアーリークロスや斜めのパスなど、SBの質の高いボールの配給でチャンスを作っていった。もはやリヴァプールの十八番といってもいい相手守備ブロックの殴り方だ。特にTAAが幅を取ったことによって、64',65',75',79',81'(これで得たCKから得点)とチャンスの起点となっており、彼の攻撃力がユナイテッドの守備陣を脅かしていた。(ユナイテッドのサンチョ⇔フレッジ、ブルーノのWG起用は相手のサイド攻撃への対処&ライン間の封鎖という意味があったと思います…)

ちなみにファビーニョ投入後は、サラーが完全にCFのような立ち位置を取り、ほぼ4-2-3-1のような配置となっていた。

3⃣結果論だが、ユナイテッドの2点目の要因は…

/

— SPOTV NOW JAPAN (@SPOTVNOW_JP) August 23, 2022

🔴不振を乗り越えた神童❗️

\

試合を決定付けた #ラッシュフォード の一撃!😈

📺#マンチェスター・U🆚#リヴァプール#MUNLIV

日本語ロングVer.https://t.co/IlSYFjplPL

⚽️━━━━━━━━━━━━━━━━━⚽️#プレミアリーグ 観るなら #SPOTVNOW

👇今すぐ登録👇https://t.co/f3uXTMNjpa" pic.twitter.com/v3L53VZLUQ

53'にラッシュフォードの待望の一発で、この試合の決勝点が生まれる。この得点がなかったら、ユナイテッドは負けている可能性もあったというくらい重要な得点となった。

この場面、リヴァプールの左サイドのスローインから右サイドに展開されたサラーへのパスをマラシアがカットして、ボールはラッシュフォードに渡るが、ゴメスに奪われてボールはTAAへ。このハイライトはそこからの局面となっている。TAAが即座にそのボールを相手DFライン裏に放り込むが、ボールが短かったためヴァランがヘッドでクリア。そのボールが最終的にマルシャルに渡り、前線に残っていたラッシュフォードへのスルーパスからの得点である。

トランジション局面であること、後付けの結果論であることを考慮する必要があるが、これは後半からポジションを上げたTAAの裏のスペースをラッシュフォードが付いたシーンという言い方もできる。

リヴァプールがあれだけチャンスを作れたのもSBに高い位置を取らせるという後半からの修正によるものなので、ここでその修正が悪かったというつもりは全くありませんが、やはりサッカーは面白いなと思いました。

守備を固める相手から点を取ろうと攻めに傾倒した采配はリスクも伴う(完璧な戦術はない!)ということ、得点にはやはり何らかの原因があること、というのがこの得点、そしてこの試合の残り2つの得点にもあるという感じがします。こんな「やるかやられるか!」というギリギリの戦いを選手たちが繰り広げているのが、サッカーの醍醐味の一つかもしれません。

Ⅲ.ユナイテッドの今後とこの試合の勝因

万全ではなかったかもしれませんが、リヴァプールを退けたユナイテッド。リーグ戦2連敗中、前節0-4と厳しい状況だっただけに重要な勝利だったと思います。

この試合の勝因は、「ロングボールの多用によって相手にボールを持たせ、ゾーンよりの守備でリスク管理をする」という信念を曲げる決断をしたテンハグと、その監督を選手たちが信じきって試合を通して走り抜いたということでしょう。

また予言者みたいなことをしてますが、プレビューを生かしたいので(笑)。

この試合、ユナイテッドがリヴァプールよりもスプリント数、走行距離において上回ったということは周知の事実だと思いますが、やはりリヴァプール相手には何よりも「走る」ということが肝要になると思います。それができなかった近年のユナイテッドはリヴァプールと相性が悪く、モウリーニョ体制の2018年3月まで勝利を遡る必要があったといえます。テンハグ体制になり、リヴァプールに勝利したということは、ユナイテッドが「走れるチーム」になっていくということを示唆するものになりそうです。

ただ、この試合の勝利が1・2節敗北の根本的な解決にはならないということも言及しておきたいです。この試合は、ユナイテッドが1・2節でやられたボールを持たされるという状況を相手に強いて勝利をもぎ取りましたが、対BIG6以外はそうもいきません。ユナイテッドにボールを持たせてくるチーム、ユナイテッドがボールを持たなければいけない状況は多いと思います。

次節はサウサンプトン。プレッシングの権化のようなチームです。このチーム相手にロングボール含めてどのようなビルドアップをデザインし、どのような崩しを見せるのかということは、カゼミロ加入後の初試合ということもあり、非常に楽しみです!では。