【まとめ】介護シーンとMANOMA

これまで4家族の介護見守りシーンについて記事化してきた。各家庭カメラの先に見えた光景に違いはあれど、ICTを活用した見守りの重要性を教えてくれる内容だった。

カメラやセンサーが組み合わさったスマートホームサービスMANOMAを、介護シーンで活用することの価値は大きく分けて以下の4つだ。

①遠隔でも気づいてあげられることが格段に増える

まずは、対面のコミュニケーションのみでは気づけなかったようなことに、たくさん気づいてあげられることだ。

オンラインでのカメラ・センサー見守りは、対面コミュニケーションの補完に大きく役立つことがわかった。

大久保さん宅(92歳・母のひとり暮らし見守り)

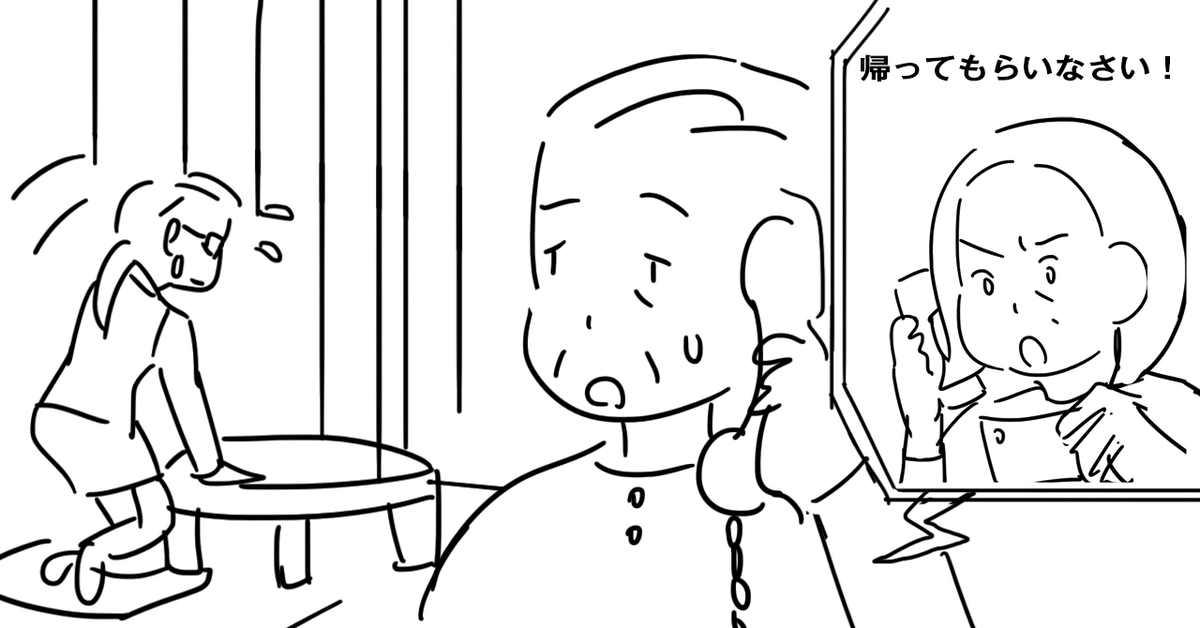

100km離れた場所に住む母を遠隔で見守っている大久保さんは、夜遅い時間に母宅に不審な人があがりこんでいることに気づけた。カメラを通してリビングの映像を確認した際にわかった。

気づいてすぐに母に電話をかけて、訪問者に帰ってもらうことができた。セールスや宗教の勧誘はひとり暮らしの高齢者が対象となることも多く、見守る側にとって心配な問題である。

後から録画映像でも訪問者を確認することができ、安心に繋がっている。

松本さん宅(91歳・義母のひとり暮らし見守り)

カメラのみではなく、センサーによる見守りで分かる情報もある。松本さん宅では、冷蔵庫と勝手口に開閉センサーをつけている。

開閉された時にアプリ通知を受け取ることで、食事やお出かけのタイミングがオートマティックにわかり、生活リズムの変化に気づいてあげられる。

②複数人が同時に見守れる

90歳祖父のひとり暮らし見守りに活用している松田さん宅では、孫の松田さんの発案でMANOMAを導入し、孫世代・親世代合わせて家族7人が同時にアプリログインできる状態だ。

介護には、誰かが背負うものという概念が意図せずとしてもなんとなくある。「誰が将来親の面倒を見るのか」そんな会話がなされたりする。

誰か1人が介護担当にならなくとも、複数人がチームで見守ることができたら、1人1人の負担は減らせるし、見守る人の数も増えて気づいてあげられることも増える。一石二鳥だ。

対面で同時にかけつけることは難しくとも、映像とセンサーによる見守りであれば一度に何人でも、遠方からでも見てあげられる。

「自分も介護に参加したい」という気持ちを持つ見守る側の家族にとっても、一員として参加がしやすい。

テクノロジー活用の大きなメリットといえる。

③ストレスフリーな見守りを都度チョイス可能(インタラクティブor一方向)

無事を確認したいとき、電話をかけるなど既存の確認方法と異なる要素がMANOMAにはある。インタラクティブなコミュニケーションのみならず、状況に応じて一方向で見守れることだ。

91歳の義母を見守っている松本さんは言う。

「用事がないと電話ってかけづらいし、電話するほどではないけれど普通に無事に過ごしているか確認したいとき、サクッとLIVE映像で母の様子が見られるMANOMAが本当に助かっています。」

毎回インタラクティブなコミュニケーションを取るのは、時間的な拘束や相手のタイミングも推し量る必要があることから、負担として蓄積しやすい。

アプリを開くだけで遠方の見守り先のLIVE映像にアクセスでき、見守られている側はそれに気づくこともない。時と場合に応じてそういった一方向の映像見守りもできるのがうれしいという声が多かった。

④自己犠牲をうまない

4点目は、最大の価値と言ってもいい、メンタル面のメリットだ。介護シーンにおいて、物理的な負担を時に凌駕するほどメンタル面の負担というのは大きい。

「MANOMAを導入する前はどうしていたか?」という質問に対し、頻繁に遠方の実家まで様子を見に行っていたと回答する人が多かった。

もちろん、実際に会いに行くことはとても重要である。ただ、その頻度を少し減らすことができたり、会いに行くまでもなく毎日カメラを通してLIVEで様子を見られたりすることに大きな価値を感じられていた。

これまでなら実際に車を飛ばして駆けつけていた時間が、カメラやセンサーの導入によって従来より手軽に様子を知れるから、無事を確かめた上で今回は行かなくても大丈夫と思える。

見守る側の自分自身の生活も、介護によって急激な変化を受けることを避けられる。テクノロジーの補完に頼って、お互いの生活を守っていた。

導入する前には得られなかった安心感があると話してくれた。

まとめ

見守る側、見守られる側、それぞれが自分の生活を犠牲にせず、お互いなるべくこれまで通りに近い生活を送る。誰かの自己犠牲で補うのではなく、テクノロジーの力で解決していくべき時代にきている。

▼「MANOMA 親の見守りセット」詳細はこちら