【短編小説】モスグリーンの傘の下で

(16000字)

#小説 #短編小説 #恋愛小説 #ゆるホラー

#雨 #冬の雨 #三月の雨 #傘 #相合傘 #モスグリーンの傘

#パーソナルスペース #コンパートメント #テリトリー

#不毛な片思い #妹の彼 #オッサン

<1>

(3700字)

人が持つ傘の大きさは、その人が欲するパーソナルスペースの広さと、深い関わりがある。

依子はこの持論を、誰にも披露したことはない。学生時代、そして社会人になってからも人付き合いの少ない依子が、他人を観察するなどして得たサンプル数は少なく、だから大した検証も出来ていないのに、それでもそう確信しているのは、自身がその説にピタリと当てはまるからという、ただそれだけだ。

午後になってから降り始めた冬の雨は、夕方になっても止まず、風の吹かない大気の中をしとしとと降りてくる水の粒は細かく、冷たくて、だけどやわらかい。改札を抜け駅舎を出て、雨に濡れながら数歩歩いたところで依子は、前後に人がいないかを気にしながら、傘をそっと開いた。

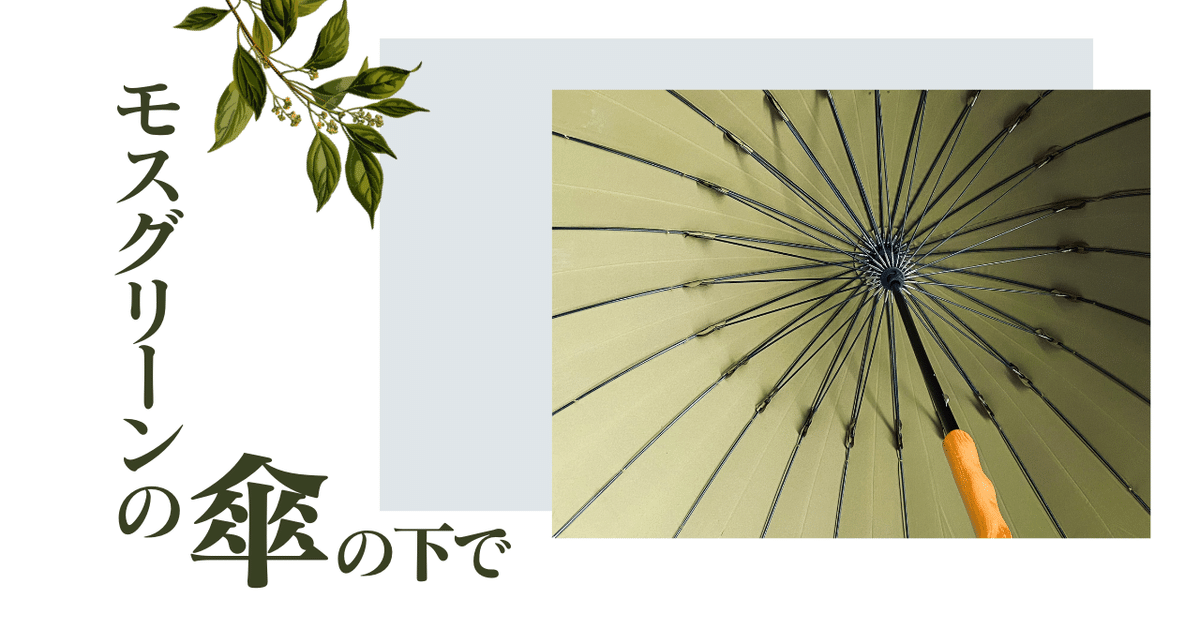

男物と言ってもいい、女性が持つには大きめのその傘は、依子がまだ実家で暮らしていた頃から愛用しているものだ。丈夫な24本骨、なんの柄もない生地の、色はモスグリーン。自然木のハンドルの質感と重みがしっくりきて、店頭で一度広げてみて、即購入を決めた。

「無理ムリ、わたしなら絶対失くしちゃう」と、次から次へとビニール傘を家に持ち込んでは母に咎められていた妹は、依子の傘を見てそんなふうに言い、依子の周囲にいる他の人間も、傘にはこだわりがないようで、「そもそも傘持つの、嫌いなんだよね」などと言われてしまうこともあり、依子にはそれが信じられない。

傘を差すと、ホッとする。開いた傘の下の空間、他者が立ち入ることのない自分だけのコンパートメントに入ることで、依子はひどく安心する。だから傘を差すのが、そして使わず持ち歩くのも、それだけで心強くなれる気がして、どちらも好きだった。

重みのある傘のハンドルをしっかりと掴み、まっすぐに差す。シャフトを肩に乗せるのはあざといような、自分には似合わないような気がしている。駅舎から国道までの高低差を緩やかな傾斜が繋ぎ、そこを下るように歩みを進め、いつもの横断歩道に出た。ちょうど青信号が点滅を始めたところ、幾人かが小走りになるのを尻目に、依子は渡らずに足を止める。ツツジの植え込みのすぐ脇、植え込みに囲われたクスノキが枝葉を広げるその下が、依子の定位置で、そして。

横断歩道の向こう側にはちょうど、公園の入口があり、低い雲に覆われた夜空が建物に遮られずに広がっている。待ち時間の長い信号の滲むような赤、四車線を車が水を掃きながら行き交う音、湿気たアスファルトの匂い。依子が待っているのはそれ以外の感覚で、その期待は裏切られなかった。

――『彼』が、来た。

モスグリーンの傘の下、依子の隣。

依子のコンパートメントに断りもなく現れる、『彼』の気配。

青信号。横断歩道を渡りながら依子は、その気配をはっきりと感じている。隣を見てしまわないよう、足元に顔を向けた依子の視界には、水をはねて白線を踏む自分のレインブーツだけ。やはり『彼』には、人の目に映るはずの姿がない。依子はそれに驚かず、ただ『彼』の気配だけを感じ、マスクに覆われた口の、両端が上がってしまいそうになるのをこらえている。よかった、今日も来てくれた。横断歩道を渡り切り、右折左折する通行人にぶつからないよう気を配りながら、公園の入口に向かった。

+++

雨の日の帰り道、駅から公園の入口へ渡す横断歩道の信号待ちで、『彼』が依子の傘に入ってくるようになったのは冬のはじまり、十二月のことだった。

はじめは驚いて、その気配のほうへすぐに顔を向けた。すると気配が消え、依子も気のせいで済ませ、だが二度三度と続くようになってからそれが、よく知る人の気配であることに気付いた。

既視感。そう、自分はこれを嫌だと感じていない。あんなに他人と距離を取りたがる自分が、パーソナルスペースへ立ち入るのを許している。こんなことが前にもあった。これはあの日と同じ、だけどそれは、でもまさか、もしかして。

依子は試しに、あの日のように、公園を通り抜けるルートで歩いた。隣に顔を向けないようにし、気配だけを感じるようにして、そして確信を得る。やっぱり『彼』だ。それ以外、考えられない。なんで、どうして、わからないけれど、でもここにいる、それが思いがけず嬉しくて、嬉しくてしょうがない。

会いたかった。ただ彼に、会いたかったのだ。

彼が先々月の終わりに、この世から旅立ってしまってから、ずっと。

依子より一つだけ年下だった彼は、車の事故に遭い、あっけなくその時を止めた。彼は次の春に、依子の妹と結婚する約束をして、両方の家族にもそれを知らせたばかりだった。

そして彼は、依子がついにその想いを告げられなかった、不毛な片思いの相手でもあって。

なのに。

なぜ、ここにいるのだろう?

+++

煙るような雨に沈む都会の公園の、ひとつだけある低い滑り台の遊具にも、点在するベンチにも、人影はない。公園の縁に並ぶ植樹に沿うようにある、ブロックが敷き詰められた舗装路を歩く依子は、いま隣にある気配に全神経を集中させながら、彼がいなくなってしまった日より少し前の、あの日のこと、彼と計らずも相合傘になってしまった帰り道を思い出す。

あの日はこんなふうに、舗装路の浅い水たまりに映る、街灯の光を眺める余裕なんてなかった。彼が雨に濡れないよう、だけど必要以上に距離を詰めないようにも、配慮して、傘の角度に気を配り、けれどそんな自分の仕草のどこからか、彼への気持ちが伝わってしまわないように、冷静さを心がけながら、ことば少なく歩いた。

依子はあの横断歩道の信号待ちのところで、彼が気を遣って傘を持とうとしてくれたのを、彼のひどく重そうな通勤カバンを理由に、断っていて。「じゃあ、お言葉に甘えます。だけど、途中で交代しましょう」と言った彼の声が、いまも耳に残る。

たった一度の、奇跡のような時間。泊まりに来ていた妹が、ひとり暮らしをする依子の部屋で留守番をしていたから。仕事帰りに妹を迎えに来た彼と、駅のホームで偶然会ってしまったから。駅を出た途端予報より早く雨が降り出して、依子は傘を持っていて、彼は持っていなかったから。妹が運転してきた彼の車にも、妹のせいで傘が数本溜まっていて、彼が傘を買うのを躊躇したから。

「俺のアパートにもあるんですよ。依子さんを見習ってほしいけど、あいつには無理だろうな。これ、大きくていい傘ですね」

公園を抜けるところで「じゃあこの辺で、俺が」と依子から傘をそっと奪った、彼の表情はどんなだったろう。168センチの依子とほとんど目の高さの変わらない彼の、その存在感、いつもより近くから聞こえてしまう、声の響き。それだけでいっぱいになってしまった依子はあのときも、同じ傘の中にいる彼のほうを見ることが出来なかった。

そしてそれは、彼の肉体が無くなってしまったいまも変わらない。

雨脚がわずかに強くなる。

『彼』はまだ隣にいる。

依子は隣に首を向けられず、あの日と違ってそれは、『彼』がいなくなってしまうのが怖かったからだ。

そちらを向けば『彼』は消えてしまう。行かないで、ここにいて。そう願いながら、一歩一歩に出来る限りの時間をかける。遠回りしてみたいけれど、変わったことをしたら『彼』が消えてしまうかもしれない。せいぜい、水たまりをゆっくり迂回して歩くことしか、思いつかない。

けれど、あの日と同じだけの道のりは尽き、依子は、自室のあるマンションのエントランスの前で、立ち止まる。

まだ『彼』は、そこにいる。

「依子さん、俺、そこの店でコーヒー飲んでます。仕度はゆっくりでいいからって、あいつに伝えてもらえますか?」

あの日の彼はそう言って依子に傘を返し、依子が声を掛ける間もなく、エントランスの真向かいにあるカフェに向かって、走っていった。傘の中、人ひとりがいた分の空間がぽっかりと空き、いままで味わったことのないその空虚さに驚いた依子は傘を閉じ、エントランスのオートロックを抜けるためにトートバッグから鍵を取り出そうとして滑らせ、床に落としてしまう。知ってしまった、知らなければよかった。どうして、自分の所有物でもないのに、喪失感なんてものを味わってしまったのだろう?

いま。ここにいる依子は、まだ傘を差し続けている。

『彼』は、隣にいる。

どれくらい、そうしていたのか。

耳を澄ませるように、全神経をそちらへと集中していた依子の隣から、『彼』の気配が消えた。

大きく息を吐き、肩の力が抜け。依子はエントランスの、雨に濡れないところまで歩を進めて傘を閉じ、道路側に向き直って傘を軽く振りながら、向かいにあるカフェに目を向ける。住宅街、マンションに囲まれたこの脇道で、眺めも雰囲気も大して良いものではないだろうに、二人掛けのテラス席がひとつ設けられていて、もちろんいまは雨に濡れているだけ。その後ろのガラス越しに、あの日、落とした鍵を拾ってから顔を上げ目を凝らしたときのように、窓側に座る彼の姿もない。

依子は視線を外して、カフェに背を向ける。そしてトートバッグに手を入れ、注意深く鍵を取り出した。

<2>

(4000字)

『彼』が傘に入ってくるときの雨はいつも、ひどく静かだ。ただ重力にまかせ、垂直に地面を目指そうとする数多の水の粒の、その真摯な旅路を邪魔するような風がない。駅舎を出る間際には暴風に巻かれたとしても、あのクスノキの下に辿り着くと、しん、と風が止む。

人智を超えたなにかが働いていて、だから『彼』の存在は本当なのだ、と依子は思う。

久々に降った二月の雨は、帰宅ラッシュに揉まれた熱を早々に奪い、依子の、不意にマスクがずれて吐く息も白い。駅舎から横断歩道までを歩くときの自分はきっと、神妙な面持ちになっているだろう。強風に傘を取られそうになり、それに抗うがため、木製のハンドルを握りしめる手が湿っている。わざと青信号を逃すようにして辿り着いたクスノキの下、葉が落とした大粒の水滴が傘の生地に当たり、パタッ、パタパタッと不規則な音を立てる。

風が止み、果たして『彼』の気配はそこに現れ、期待を裏切られなかったという安堵と喜びを押し隠そうと、依子は内心で自分を戒め、だけど興奮を抑えきれない。

よかった。また雨が降るのが、とてもとても待ち遠しかった。休みの日にも雨が降れば傘を持って出掛け、『彼』を伴って家までの道を戻った。ただ、もう一度と思って、エントランスの前で『彼』の気配が消えてからすぐにここに戻ってみても、『彼』は再びは現れない。晴れた日の日傘はどうかと試してみたが、駄目だった。曇りでも駄目、雨が降るの日のみの、一日に一度だけの逢瀬。ああそれより、いまこの瞬間をちゃんと、噛みしめないと。

と、そんな考えを巡らせていた依子の耳に突然、「どうも、こんにちは」という男の声が飛び込んでくる。ビクリと身を震わせた依子の意識が、声が聞こえたほう、『彼』の気配がある右側ではない側に向き、同時に『彼』の気配がすっ、と消えたのを、右肩越しに感じた。

瞬間、突風に煽られ、口に挟んでしまった髪を手で避けてから、声がした左側に改めて顔を向けると、確かに見覚えのある、だがすぐに思い出せない人物が、依子を見下ろしている。頭一つ分くらい上を見上げるような形で依子が記憶を探っていると、彼がそんな依子を察して、言った。

「ああ、コーヒー屋です、××町の」

「あ。こん、にちは」

こみ上げる失望感を胸の内に感じながら、かろうじて挨拶を口にする。あらぬ方向に折れ曲がったビニール傘とレジ袋を片手にまとめて持った男から、脱力して表情が緩んだような、ヘラリとした笑みが返ってきた。あと半年と少しで三十になる依子とは、おそらく十近く歳が離れている、かもしれない。男は空いているほうの手で濡れた眼鏡を外して、軽く振ってからダウンジャケットの内側にしまう。ダウンジャケットの下は白シャツに黒ズボン、店ではそれにエプロンをしていただろうか? いやそれより、男はすっかり雨に濡れていて、依子は数秒迷ってから、自身の傘を彼に差しかけた。

あの日、彼が駆けていったカフェの店員。店の壁面看板には店名らしきアルファベット、筆記体風の立体文字があるのだが、読み方も何語だかも判然としない。依子はその、店名のわからないカフェに、何度か足を運んでいた。雨の降らなかった帰り道にふらりと訪れてみたり、雨が降った日、『彼』が消えてすぐ、ぼうっとしていて傘を差したまま店のドアを引いてドアベルを盛大に鳴らし、ちょうど入口脇のレジの前にいたこの男に吹き出されたこともある。そんな経緯もあって、男に覚えられていてもしょうがないとは思うが、常連というほどではないはずだ。

腕を伸ばして傘を差しかける依子に、男はそこから一歩下がり、「あっ、いや、そんなつもりじゃあ、」と、空いていた片手を、依子を押し留めるようにかざした。

「でも結構降ってますし、」

言いながら男との距離を一歩縮めて、依子は自身の行動に困惑する。自分はいま、なにをしてしまっているのだろう。だけど、挨拶を返しておいて、傘を差し伸べず放っておく、というわけにはいかない。けれど。

男は依子の顔を見て、「ああ、いや、それも困らせてしまいますよね」と言い、それから手を伸ばしてきて、依子の傘のハンドルを握った。

「お言葉に甘えます」

それは思いがけず、あの日の彼と同じ台詞で。

動揺している間に男の手が、依子の手から傘を取り上げる。

「あっ。え、あの、」

「ご用事もあるでしょうし、途中まででまったく構いませんから。ちゃんと教えてくださいね」

傘を取り返せないまま、青信号で横断歩道を渡る。男が立ち止まり、それで行く方向を問われているのだと察した依子は、駅に向かうときの道、公園の一本裏手の路地へ男を促す。その道は依子の住むマンションと男の店へ至るいくつかの道のひとつで、駅までの最短ルートであるし、車通りも少ない。だが、二人で一つの傘を差し連れ立って歩くなら、公園の広い舗道のほうが歩きやすいはず、なのにそれを提案しなかった理由はただ、公園を避けたかった、それだけで、男のいる左側に背負ったままのトートバッグの柄を両手で握りしめながら依子は、男との距離に気を遣いながら歩いた。あまり離れすぎても、依子が濡れないよう気を配る男の迷惑になる。曲がり角で立ち止まり、進み、を繰り返すうち、二人はカフェの前に立っていた。

気がつけば道中は、お互いにほとんど無言で、少なくとも依子のほうに、その気まずさは不思議となかった。緊張と気遣いで、それどころではなかったのもある。

「店に着いちゃいましたけど。まさか、気を遣わせてしまいましたか?」

「いいえ、あの、わたしの家も近くなので、」

「ああ、そうなんですね。いや、助かりました。よろしかったら一杯、もちろんごちそうしますので、いかがですか?」

「いえ、その、ええと、また今度お邪魔します。今日はこれで」

彼から傘を受け取り、軽く頭を下げ、依子は男に背を向ける。そのまままっすぐに歩き、マンションのエントランスで傘を閉じて振り返り、店のほうに目を向けると、ドアベルを鳴らしてドアが閉まるところ、男のダウンジャケットの背が、ドアのガラス越しに見えた。

+++

他の人間を傘に入れてしまったことで『彼』が来なくなってしまうのでは、という依子の脈絡のない鬱々とした杞憂は、次の日の降雨で晴れた。

二月の終わりに続いた雨、『彼』との逢瀬も連日連続で四日続いて、おそらくはその最終日となる夕方、カフェのカウンターで会計を済ませ窓際の席を選んで早々に、スマホの天気予報アプリで週間予報の欄に太陽が並ぶのを見た依子は、スマホの画面を消し、窓の外をぼんやりと眺める。窓ガラス越しの外の景色、あの中にさっきまで、雨の中傘を差して佇む自分がいたのだな、と思う。『彼』はどうして、あそこで消えてしまうのだろう。『彼』がいてくれるのは、雨の日の傘の中だけ。足りない。もっとずっと一緒にいられたらいいのに。なにか方法はないのだろうか。

「こんにちは。来てくださってたんですね。ありがとうございます」

ふいに上から降ってきた声に、思考を中断される。顔を向けるとそこに先日の、傘に入れた男が立っていた。曖昧なヘラリとした笑みは相変わらず、だが今日は、白シャツの上には黒いベスト、黒ズボンは同じく黒の、膝丈あたりまでの長いサロンで覆われている。雨に濡れボサボサだった短髪はそれほどには変わらない、そして眼鏡をかけている。

実は昨日も、『彼』との逢瀬の余韻に浸っていたくて来店していた。昨日不在だった男は、内藤という名で、この店のオーナーらしい。たまたま耳にした、別の店員と他の客との会話で、依子はそれを知った。

内藤を傘に入れたことを、忘れる、まではいかなくとも、どうでもいい些末な出来事のように感じていた。そんな自分を少しだけ不思議に思いながら、依子は彼に軽く会釈して、固い表情で挨拶を返した。

「こんにちは、お邪魔してます」

「先日はありがとうございました。あーよかった、お礼、したかったんですよ。ケーキくらいはごちそうさせてください」

そう言って内藤が、メニューを差し出してきた。

「え? いえ、いいですそんな、」

「あ、ケーキはお嫌いですか?」

「いえ、そういうわけでは、」

「じゃ、お好きなの、選んでください。あ、これは品切れか」

内藤は背後のショーケースを度々振り返って見ながら、依子に言い、依子は耳に飛び込んできたそのことばが、依子の体内の、どこか妙な場所に引っかかるのを感じる。

何度かの押し問答の末、依子が折れ、おすすめだというりんごのタルトが、注文していたコーヒーと共に運ばれてきた。「ごゆっくりどうぞ」という内藤のことばに「ありがとうございます。いただきます」と、強張らせたままの表情で会釈を返す。ひとつ息をついてから依子は、コーヒーに口を付け、ナイフとフォークを手に取り、タルトを一口大に切り取って、それを頬張った。

お好きなの、選んでください。

以前妹に、責めるような口調で、そして半ば呆れたように言われたことを思い出した。

「もう、たまにはお姉ちゃんが先に選びなよ! 好きなのどれでもいいよ、って言ってるのに、なんで困っちゃうの?」

そう、とても困るのだ。いまも、どれがいちばんご迷惑にならないだろうか、そんなことばかり考えてしまっていた。なにかを好きだ、と思うこと。そしてそれを、自分が選ぶこと。それらは依子にとって、昔からとても難しいことで。それでもやっと、この人が好きだ、と思えたのに、それは妹の恋人だった、とか。好きなものを好きだと思ったところで、そしてそれを口に出したところで、自分は上手くいかない。昔から、そうなのだ。

依子は、引っかかったことばの異物感に内心苦笑し、それをタルトの甘さでごまかして、コーヒーでそっと流し込んだ。

<3>

(4600字)

待ちに待った雨が降ったのは、それから一週間後、二月が終わり三月に入って五日めのことだった。

日々待ち焦がれ、みぞおちのあたりに渦巻くように湧き上がってくる焦燥感を持て余していた依子は、『彼』のことばかりを考えてある思い付きに至り、それからはずっとその思い付きを温めていた。やっとそれを実行に移せる、と思っていたのだが、『彼』の気配が現れて、マンションのエントランスの前まで来て、いざ本番、というところで迷いが出て、逡巡しているうちに、『彼』は消えてしまった。

どうしていまさら、自分はためらってしまったのだろう。『彼』ともっと、ずっと一緒にいたい、そう願っているのに。だけどそこに、許されるなら、という前提が付いて、自分はそれで躊躇してしまっている。それを望むのは、許されないことなのだろうか? 死後、恋人である妹の元ではなく、ここへ来てしまった『彼』。もしかしたら、自らの醜い執着心が彼をこちらに呼び寄せてしまったのかもしれないけれど、それは、許されないこと?

でも『彼』は去りもせずに、まだここにいる。『彼』も、依子の隣にいることを選んだ、そう考えたって、おかしくはない。

さらに一週間後の、雨。クスノキの下で『彼』の気配をしっかりと感じ、横断歩道を渡り、公園を抜け。いつものように雨の中、傘で遮られた特別な空間の中にいる『彼』と共に、ゆっくり、ゆっくりと移動しながら依子は、心の中で、これから実行する思い付きの、口にする台詞を繰り返し、呪文のように唱えていた。

一緒に、うちに来てください。

もう妹に遠慮する必要なんかない、だって彼は死んでしまったのだから。イッショニ、ウチニキテクダサイ。これが成功するかはわからない、本当はいつもそれを願っていたのに、前回、それを口にする前に『彼』は消えてしまって、だから今日こそ、はっきりと声に出して言う。イッショニ、ウチニキテクダサイ。心の底から願う。妹への遠慮とか自分でいいのだろうかとか、そんな迷いを抱かなければ届く。イッショニ、ウチニキテクダサイ。届いて、お願い。

マンションのエントランスの前で、立ち止まる。

『彼』はまだ、そこにいる。

泣けるほど懐かしい気配。今度こそ、どうにかして引き止める、だからほら、消えてしまう前に、いま、早く!

「一緒に、うちに来てくだ、」

「駄目、それは駄目。消え失せろ。二度とこの場所、彼女の前に現れるな」

依子のことばを、男の低い声が遮った。男が言い終わると同時に突風が吹き、依子は愛用の24本骨を持っていられなくなり、手を離す。傘は転がってカフェの前で止まり、男、カフェのオーナー内藤が、それを慌てて追いかけて掴み、一度畳んでから依子の元に戻ってくる。

依子に向かい合うように立った内藤はそこで、畳んだ傘を広げ、依子に差しかけた。

茫然としている依子の視界には内藤の白シャツと黒いベスト、激しさを増した雨に横殴りの風が加わって容赦なく吹き付けるのに、白シャツと黒ベストも、そのままでそこにいる。雨がそこらじゅうにぶつかっては弾け、その身を散らし続ける音が続く。

ついさっきまで『彼』は、ここにいたのに。消えてしまった気配、内藤が言ったこと、この受け入れ難い状況に、依子の思考はひとつも進んでいかず、だから身動きも取れない。そのままで時間ばかりが過ぎて、だけど依子はそれには気付けなかった。

しばらく聞き続けていた、何層もの幕のような雨音のどこか奥のほうから、「おいで」と声がした。手を引かれ、一瞬抵抗して足を地面に縫い止めた依子は、もう一度手を引かれたところで、その思わぬ力強さに抗えず、体ごとそちらに引っ張られる。

そして依子は諦めたように脱力し、内藤はその手を離さないまま、カフェの方へと足を踏み出した。

+++

「飲食店なんて毎日同じ景色の中で、ただ日常が続くばかりでね。変化に飢えているところもあるから、例えば、妙齢の見目麗しい女性に憂い顔でコーヒーを注文されれば、なにがあったのかな、とその人に興味が湧く。はじめはそんな感じだったかな」

内藤は冗談めかして言い、皮張りのソファに座らせた依子の前、ローテーブルにマグカップのコーヒーを置いて、続けた。

「ましてやそれが、いつも雨の日に傘を差したまま、ぼうっと佇んでいる彼女だった、となれば、ほらね、心配にもなるよ」

内藤が依子を連れて来たのは店の二階、この五階建てのビルは二階から上が住居となっていて、だが二階には、店の従業員用の休憩室と、階上の部屋より広めに造られた内藤の自宅しか入っていないのだと、手を引かれながら軽く説明を受けた。通された部屋は応接室の体裁で、寝食するのに使う部屋はこの部屋の、もう一つの扉の奥にあるらしい。

その扉に何度か消え、タオルを持って来たりコーヒーを運んできたりしていた内藤は、依子の前にマグカップを置くと、依子の斜め前、一人掛けのソファのほうに腰を下ろした。

いつも雨の日に、傘を差したまま、ぼうっと佇んでいる女。

それは、つまり。

依子は店にいた彼に、何度となく見られていたのだ。

「さっき、は。店の中から見ていても、明らかに異常だと僕にはわかった。飛び出していって、間に合ってよかったけど、どうして? あんな危険なものに、あんなことを言ってはいけないよ」

「危険な、もの? っ、違う、『彼』はそんなんじゃ、だって、」

少しずつ頭が回るようになって、喉の奥、胸の奥から苦いような、黒々としたなにかがこみ上げてくる。

「どうして、どうして邪魔したんですか? そんなのひどい、ずっと一緒にいたかった、なのにそんな、」

ローテーブルに置かれたコーヒーの、黒い水面を見つめながら依子は、内藤に目を向けないまま非難のことばを連ねる。抑えられない。こんなふうに人をなじったことなんかない。渡されたタオルを握りしめ、その手の甲にポタリ、と水滴が落ちる。

「二度と現れるな、なんて、どうしてそんなことを? もう『彼』に逢えないなんて、そんなの、」

「あれは、あなたの知っている誰かではないと思う」

「なんの根拠があってそんな、」

「逆に、あれがあなたの言う『彼』であるという根拠は、あるの?」

「それは! だってあれは、よく知ってる、彼と同じ気配で、だから!」

「そう、か。うん、でもね。あれが、あなたがよく知る人と、同じ気配なのは。あなたが、あれに取り憑かれていて、あなたの望みを歪んだ形で叶えようとしたから、だよ」

内藤は立ち上がり、それから、依子と目の高さを合わせるようにして片膝を立ててしゃがんで、依子の両肩に手を乗せ、うつむいていた体を起こす。そのままぐにゃりとソファに背を押し付けられた依子は、涙をぬぐうことも出来ず、内藤のまっすぐな視線を受け入れて、ただ見つめ返すしかなかった。

内藤が、低い声でゆっくりと、念を押すように依子に言った。

「あなたは、取り憑かれていたんだ。いまのあなたなら、わかるはずだ」

「取り憑かれて、いた?」

そのとき。どこか耳の奥のほうでパリン、と、なにかが割れたかのような感覚があって、目の前がひらけ、失くしていた世界がそこに突然、色を取り戻したかのように現れて。

ああ、終わってしまった。目が覚めてしまった自分は、この夢にはもう二度と戻れないのだ、と。

依子はそれを理屈抜きで、唐突に理解した。

+++

後日、幾分冷静になった依子が、改めて内藤の話を聞いたところによると。

内藤にはああいう、霊の類が視える体質であって、あのクスノキの下で壊れたビニール傘を片手に依子に声を掛けてきたときも、依子の傘の中にいた『それ』が視えていたのだそうだ。

『それ』はこちらの気の持ちようでサッと消えてしまう程度のモノであるようだったし、けれど顔を知っている人間、大げさに言えば、自店にお越しくださるお客様に降りかかっている『それ』を見なかったことにするというのもどうかと考え、声を掛けることにしたのだという。

「雨の日は店が暇で、どうしても手が空いてしまうからね、スタッフに、厨房で手の込んだ掃除なんかをお願いしたり、早めに上がってもらったりしたときは、僕が店番をするんだけど。この通りは人通りも少なくて、同じような時間に同じ傘を差した誰かがいて、その人が毎回同じ行動を取るんだ。うん、だから向かいのマンションに住んでるんだろうな、ということもわかっていたよ。そんなこと言うと気持ち悪いだろうから、知らんぷりしてたけど」

雨の中、マンションの入口で、雨に降られたまましばらくそこに佇んでいる女、そっちのほうが気持ち悪くはなかっただろうか、と、少しずつではあるが晴れてきた頭で、依子は考える。

取り憑かれていた、と指摘されたとき。知らぬ間に自分を覆っていた透明なガラスケースのようななにかの、あちこちにヒビが入り、シャラシャラと音を立てるように崩れてゆくような感覚を覚え、だけどその直後は混乱し、吐き気にも似た喪失感に耐え切れず、涙が溢れ、依子はしゃくりあげながら盛大に泣いた。内藤は黙ってそこにいて、依子が泣き疲れたところで淹れ直した温かいコーヒーを差し出し、落ち着いたのを見計らって、依子の住む向かいのマンションのエントランスまで送ってくれた。

自室の部屋の鍵を開け、電気をつけ。涙で腫らした目に次々と入ってきたのは、脱ぎ散らかした服や放置されたゴミ、洗い物がそのままの台所のシンクで。まさかこんな部屋に、『彼』を招き入れようとしていただなんて、信じられない。普段から部屋を整えていないと落ち着かない性分であったのに、一体いつから、こんなことになってしまっていたのだろう?

取り憑かれていた、ということばが、そこでまた、すとん、と腑に落ちたような気がして、力が抜け。ふと気付いて、手にいつの間にか持たされていたレジ袋の中には、個包装の焼き菓子がいくつか入っていて、そのときの依子はその一つを取って包装を破り、もそもそと食べ、身支度を適当に済ませてベッドに転がり、次の日は熱を出して会社を休んだ。

四、五日して回復し、その次の週、借りてそのまま持ち帰ってしまったタオルの代わりに新しいタオルを買って、依子は内藤を訪ね、そうしたらまたあの応接室に案内された。お礼を告げた依子の口から自然と、これまでの『彼』と彼とのことがこぼれ、そうなることが内藤にはわかっていて、だからここに通されたのだな、と依子は思った。

一緒にうちに来て、と『彼』に言おうとした、あのとき。

『それ』が依子の体に覆いかぶさるようになっていたのだ、と説明する内藤の目が、まっすぐに依子を見据える。

「あなたに重なって、同化しようとしていた。彼岸が近くなって、少しずつ力を増して、あなたからも力を奪って、それを貯えていたんだろう」

内藤の真剣な表情が、自分が危険な状態にあったことを説明以上に物語っている気がして、ゾクリとした寒気を背筋に感じ、依子はかすかに身を震わせた。

「あなたはもう大丈夫だと、思うけれど。ああいった、こちら側にいないモノを、自分の物差しで計ってはいけない。よくわからないモノを自分のテリトリーに招き入れるなんてことを、しちゃいけないんだ」

<4>

(3700字)

あとから考えれば、内藤との付き合いをそこで終わりにすることも、依子には出来たはずで。だが依子は、天気にかかわらず内藤の店に通うようになり、内藤は特に変わらずそこにいて、だが他の客がいなければ、内藤が依子の向かい席に腰を下ろし、雑談を交わすこともあった。

そのうち、閉店後待ち合わせて、別の店で酒を酌み交わすようにもなり、酒が入ったからこそ話せることをぽつぽつと内藤に語るうちに、依子は自分が、彼の死に対して、どうしようもなく罪悪感を感じてしまっていたことに気付かされた。

『彼』を招き入れようとした自分。そもそもの、妹がいるのに片思いを諦めず、彼を見つめ続けていた自分。彼の死はもしかしたら、そんな自分のせいなのではないか? 長い時間ひっそりと抱いていた、浅ましくて身勝手な想い、それがどうにかこうにか悪いように働いて、彼を死という運命へ導いてしまっていたとしたら?

けれど一方で、そんな考えに至る、自分のおこがましさ、おぞましさにもぞっとする。彼に想われてなどいない、恋人の姉、といういう立場でしかない自分の想いが、彼に、影響を及ぼす? ましてや死後、自分の元に来てくれた、だなんて思う、それはただの、独りよがりな妄執でしかない。

「まあ、死んだ人間に対してはどうしても、出来なかった、もしくは、しでかしてしまったあれやこれやを思い出して、それはね、どうしようもない。折り合いを付けるのは、自分が壊れてしまわない限り、ゆっくりでいいと思う。だけどね、依子さんはそれよりも、」

バーのカウンターに並んで座る内藤が、ハイボールを口に含んでから、やわらかい口調で続ける。

「依子さんは、たぶんね、いろんなものの『好き』をこじらせているんじゃないかな? 好きな物を好きと言うのは、意外と難しい。だから日々練習して、習慣にしておかないといけない。それをしないといつか、自分の好きなものがなんなのか、わからなくなってしまうよ」

それは。

依子の胸に、痛いくらいに、ひどく沁みたのだ。

「結局、傘の中に入ってきたあれは、なんだったんでしょうか?」

「どこにでもいるモノ。飢えるモノ。もののけ。存在は知っても、知らんぷりするに限る。前も言ったけれど、こちらの物差しでは計れないんだ。ただどうやら、こちらの隙、喪失感とか空虚さなんかを目ざとく見つけるようではある。依子さんはだから、そういうことだったんだと思うよ」

内藤はカフェのオーナー以外にもいくつかの副業を持っていて、その中の一つに、霊障に関する専門家の助手、というものがあるのだと教えてくれた。彼が霊感を持ち、依子に起こった、依子の目には視えなかったことを説明してくれたときも、それをすんなり受け入れてしまった依子だが、その副業には目を丸くして内藤を見つめるしかなく、内藤はそんな依子を見てヘラリと笑い、「胡散臭いオッサンだよね」と言った。

+++

いくつかの季節を超え。

依子は久しぶりに妹と、メッセージではなく直接、電話で会話をした。

『わたしね最近、お姉ちゃんを見習って、いい傘、買ったんだ』

「そうなんだ? ビニール傘から、卒業したの?」

『まあ、ね。その、彼が、ね。お姉ちゃんちに泊まった帰りに、お姉ちゃんの傘を褒めまくってたの、思い出して。ああやって一本を大事に使い続けるのって、格好いいじゃん、って。でもわたし、「嘘でしょ、お姉ちゃんてば、まだあの傘使ってるの、信じられなーい」、なーんて、そのときは茶化しちゃったんだけど、さ』

「うん」

『この前、なんとなーく傘売り場に足が向いて、気がついたら買ってたんだよねぇ』

「どんな傘? 色は?」

『アイボリーに、太いベージュの縁取り。大きな白い花のシルエットが一輪入ってて。わたしが選んだにしては地味、でもお姉ちゃんの傘の地味さには負けるかな?』

「もう。べつにいいでしょ地味でも、わたしはモスグリーンが好きなんだから」

『まあ、お姉ちゃんに似合うからいいよねー。だけどさ、わたし。あれから、ね」

「うん」

『あれから新しい物って買ってなくてさ、これが欲しいって思えたの、久しぶりだったの。それに気付いたら自分でも、ちょっとびっくりしたんだよね』

妹は服やおしゃれが好きで、買い物が好きで、それをよく知っている依子だから、だけどことさらに驚かないよう気を遣って、返事をした。

「そっか。それは、うん。びっくり、だね」

『うん。でしょ?』

妹の、意図して聞かなければわからない、わずかに陰りのある声に依子は、不謹慎な羨ましさを少しだけ感じる。妹は彼のことを、自分なんかよりもずっとずっと好きだった、そんなことわかってたはずで、『好き』をこじらせていた自分は、見えないふりをして、そこに目を向けないようにしていた。

妹はちゃんと、好きなものを好きだと、好きな人に好きなのだと、ことばにして告げたのだ。

結末がどうであれ、それだけは確かなことで。それは、依子も彼に告白すればよかったのにとか、でもそれは倫理的に無理だったとか、そういう話とは別で、こじらせなかった『好き』の及ぼす力のようなものが、ひどく眩しく感じられるのだ。

そしてまた、季節が過ぎ。

内藤と酒を飲んだ帰り道。意を決した依子がついに、いつものようにマンションのエントランスまで送ってくれた内藤に、「このあと。一緒にうちに、来てください」と告げると、内藤は「こんな、得体のしれないアラフォーのオッサンなんか。自分のテリトリーに招き入れちゃ、駄目だろう?」と返してきて、依子はそれに猛烈に腹が立った。

「『好き』をこじらせるな、って言ったの、内藤さんじゃないですか! 大体、いろいろとずるいんです。初めからわたしのこと、下の名前で呼ぶし。突き放さないし、だけど、引き留めもしないなんて、そんなのずるいです」

「っ、けど、怖がりなんだよ。自信ないし、オッサンだし。オッサンだからずるいし、怖いの!」

「怖い、って、そんな、」

少し呆れた依子は、以前飲んだときになにかの流れで「コンタクトレンズは、怖いんだよ」と内藤がぼやいていたのを、唐突に思い出した。

「じゃあ、コンタクトレンズにするのと、どっちが怖いですか?」

依子が一歩前に踏み出し指先で内藤のシャツの袖をつまみ、内藤を見上げながら訊くと、内藤は「ええ?」と情けない声を上げた。

「ええっと、うん、コンタクトレンズは、怖いよ、けど」

「わたしのテリトリーより、内藤さんのテリトリーが問題なんです。じゃあ、コンタクトレンズより、わたしのほうがマシでしょう? だってほら、こんな近くでも平気で、それって、」

そこで依子は抱き寄せられてことばを遮られ、頭の上から「ごめん、悪かった」と声が降ってきて、それから「うん、そっか。目に入れても、依子さんなら痛くないよね」などと、オッサンそのものな軽口が続いて。それでも依子は自身の顔が熱くなり、自分の心臓の音がうるさいくらいに内藤の体経由で響くの感じ、それにずっと浸っていたくなるような満足感を感じた。

「わかった。降参、参りました。でも、依子さんのうちはまた今度にして、まずはうちに、」

「あっ、いけない、傘! さっきのお店!」

「えっ? 忘れてきたの? じゃあとりあえず、そっちに戻るか」

内藤は言い、身を離してから依子の頭をポン、ポンと軽く叩くようにして撫でる。二人で依子のモスグリーンの傘を取りに戻り、そのあと依子は内藤の部屋の、あの応接室のもう一つの扉の向こうに、内藤に背を抱かれるようにして案内された。

+++

確かに自分は、『好き』をこじらせていた。

だけど、と依子は思う。自分はちゃんと、このモスグリーンの傘にひと目惚れをし、好きを自覚して買い、大事にしてきたじゃないか、と。

好きなものだから、大事にしたい。そばにいて欲しい。

そして好きなものは、自分を守ってくれる。それは物理的に、だけではない。

ただ雨を避けるだけの道具に、パーソナルスペースがどうこうなんていう過分な期待を寄せていたのは自分で、だけどそれは依子の心の中できちんと機能していた。

まあ、よくわからないモノをそこに招き入れてしまったのは、誤算だったけれど。

ある雨の日。依子は興味本位で、あの横断歩道のクスノキの下に、モスグリーンの傘と共に立ってみることにした。だが信号を一回やり過ごしても、『なにか』の気配を感じることはなかった。

少し前の自分となにが違うのか、いまの依子にはわかる。傘のシャフトを肩に乗せた依子は横断歩道を渡り、雨の公園を抜ける。長い間大事に抱え込んでいた、不毛な片思いの切なさを振り返りながら。妹の隣で笑っていた彼に、もう会えないのだという寂しさを思いながら。そしてこれからのこと、今夜やっと依子の部屋に招き入れる予定の、怖がりの恋人のことを思い出して、苦笑しながら。

辺り一面が、空から落ちてくる水の粒に覆われ、ほんのりモノクロになったようなこの世界、その中で、このモスグリーンに切り取られた空間にいることに、楽しさを感じる。

「雨は、好きだな」

依子はつぶやき、それに同意するように、舗装路をのぞき込むように茂るマテバシイの葉から垂れた雫が依子の傘の上に落ちて、パタパタッと音を立てた。

<了>

【短編小説】モスグリーンの傘の下で

(この物語は作者の妄想によるフィクションです。登場する人物・団体・名称・事象等は架空であり、実在のものとは一切関係ありません。)

【2024.03.31.】up.

#駒井かや

#久々に三人称ってみた

#大好きな三点リーダを歯を食いしばって我慢してみた

#一か所ダッシュ使っちゃったけど

#画像の傘は自前だったり

いいなと思ったら応援しよう!