布施英利がアートと子育てを巡るヨーロッパ紀行 #2 フランスの洞窟壁画

アートの評論家、解剖学者という肩書きを持つ布施英利さんは、アーティストを志す息子を持つ父親でもあります。布施親子によるイタリア・フランス旅行でのアート体験を通して、つい子どもに教えたくなるようなプロによるアートの読み解き方、そして布施流子育て論をお届けします。

※前回の記事はこちら

布施英利がアートと子育てを巡るヨーロッパ紀行#1『最後の晩餐』

布施英利

美術批評家・解剖学者

1960年生まれ。東京藝術大学美術学部卒業、同大学院博士課程修了(美術解剖学選考)。大学院生の時に二冊の著書を出版。以後の著書は約50冊。東京大学医学部(解剖学)助手などを経て現在に至る。著書に『人体 5億年の記憶』 『わかりたい!現代アート』など。

文:布施英利

フランスの洞窟壁画を巡るロードトリップ

イタリアでの旅を終え、フランスに移動した。リヨンの駅前でレンタカーを借りる。車は、6日後にパリの営業所に返すことになっていた。フランスの田舎の旅が始まる。今回の旅の一番の目的がこれで、ラスコーなどの洞窟壁画を見ようというのだ。

ラスコーに初めて行ったのは、10年ほど前だった。20世紀半ばに発見されたラスコーの洞窟壁画だが、保存のため入場が制限され、レプリカの「ラスコーⅡ」というのを見た。しかしオリジナルではないとはいえ、思いの外の大迫力で、世界中の美術館で色々な美術作品を見てきた自分であるが、その中でも最高傑作なのでは、とレプリカにも関わらず思ってしまった。美術を愛する人には、いちばんにお薦めしたい作品なのだ。自分は、数年前にも、再び行った。

そのラスコーの洞窟壁画の、新しい「ラスコーⅣ」というレプリカが昨年に出来た、とのニュースを聞いた。なんと洞窟の壁面の凹凸の誤差が1ミリ以下という。レーザー光線を使って再現した驚くべき最新のレプリカなのだ。これを見たい。大学院で美術と映像を専攻している息子を連れて旅に出た。そのためにフランスまで来てレンタカーを借りたのだ。

しかし、フランスのドライブは、運転の三重苦である。まず左ハンドルの車、つまり日本と反対の慣れない右側通行。それに借りた車がマニュアル車。もちろん、道路事情も地理も分からない土地への運転。しかも国立公園などの大自然を横切る。

旅先の道路

車を何百キロも運転して、ラスコー洞窟壁画の近くにある村に着いた。泊まった宿の名前が、ホテル・クロマニョン(笑)。ここをベースにして、ラスコー洞窟壁画の最新のレプリカや、その周辺にある、いくつかの本物の洞窟壁画(=フォン・ド・ゴーム洞窟、レ・コンバレル洞窟)を見学した。

ラスコーⅣの見学はネットで予約できたが、本物の洞窟壁画の方は、毎日、先着52名のみ見学可で、受付は朝9時からだ。しかし、早朝7時前には受付前に並ばないといけない、という前情報を得て、6時にはホテルを出た。すでに先客がいて、並ぶための椅子は、あっという間に満席になった。9時に来た人は、チケットが取れず、愕然としていた。

ともあれ、なんとか入場券をゲットでき、本物の洞窟壁画も見ることができた。

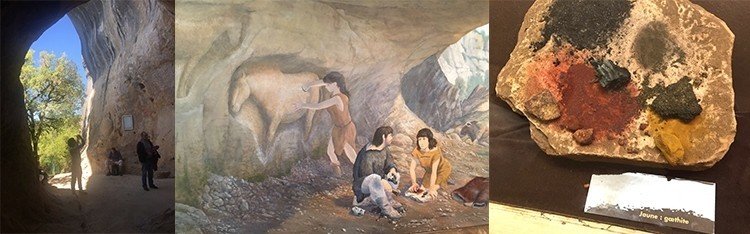

洞窟壁画は撮影禁止なので、ここでは洞窟入り口の写真のみを掲載する。この洞窟の奥で、2万年前もの昔、私たちの祖先が絵を描いたのだ。例えばピカソのことを考えてみると、彼は100年ほど昔に絵を描いた。レオナルド・ダ・ヴィンチのことを考えてみると、彼は500年ほど昔に絵を描いた。しかし人間は、そのはるか昔、何万年も前から絵を描いてきたのだ。考えてみれば、驚くべき、すごいことだ。

子どものお絵描きから学ぶこと

洞窟近くの博物館には、当時使ったと思われる画材が展示されてもいた。それを見て、改めて、人はなぜ絵を描くのか、ということを考えたりした。

思いは、自分の息子が初めて絵を描いた時のことに至った。長男が二歳の頃、テレビと繋いだゲーム機で絵を描けるおもちゃがあった。それを買い与え、まだ絵も描けない息子は、線や円をスティックで殴り書きしていた。そんなある日、画面に三角形を描いた息子が、父である自分の方を向いて「アイチュ!」と言った。コーンに入ったアイスクリームだというのだ。息子が初めて描いた絵(=具象画)だった。バカ親の自分は、さっそく画面の横に息子を立たせ、記念撮影をした。

その息子が、今では大学で絵画を専攻し、卒業後はさらに大学院で学んでいる。今回の旅でも、スケッチ可の美術館では、さかんに鉛筆模写をしていた。あの頃と何も変わらない、とも言える。息子の、このような振る舞いは、二歳のあの時から始まった。

美術の研究を専門としている自分だが、息子の成長から学ぶこともある。

まず彼は、アイスの絵を描く前に、アイスという言葉を知っていた。「アイス」と言えて、その後にアイスの絵を描いたのだ。自分はそれまで、絵というのは言葉よりプリミティブなもので、人はまず絵を描いて、それから言語能力を獲得するのでは、と曖昧に考えていた。しかし逆だったのだ。正確にいうと、話し言葉→絵→書き言葉、の順で人はその能力を獲得していく。言葉なしに、人は絵を描けない。

これは何万年も前の、クロマニョン人にも当てはまることだろう。彼らはまず、話す能力を獲得し、それから絵を描き、やがて文字が誕生した。ともあれ、絵画とは、そういう、話し言葉と書き言葉の中間に位置するものなのだ。

「子どもの成長」と「人類の歴史」

なんで、そんなふうに、「子どもの成長」と「人類の歴史」を重ねて考えるかというと、それは自分の恩師である解剖学者・三木成夫先生の思想がベースになっている。三木先生は、こんな図を描いて、子どもの成長というものを説明した。

図の右の縦軸が、子どもの年齢を示している。子どものシルエットが付いた右上がりの線があるが、これが子どもの成長を示している。一方、図の左の縦軸は、人類進化の年代を示している。そこにネアンデルタール人、クロマニョン人などの頭骨が描かれている。三木先生は、この「子どもの成長」と「人類の進化」を対応させた。つまり人は、人類が進化した道を、あたかも繰り返すようにして、成長し大人になる。この図からわかるように、はじめ子どもはネアンデルタール人程度の能力を持っている(さらにそれ以前はサルに近いと三木は考えた)。そして、ある時期に、クロマニョン人のように絵を描くことを始める。

人は、子育てをして、我が子が赤ん坊から幼児→小学生→そして思春期を経て大人へと進む成長する姿を見る。いわば、二本足で立てるようになった時が人類の誕生、そして絵が描ける時がクロマニョン人の時代、というふうになる。

自分は、成人した息子と二人で、クロマニョン人の絵を見にフランスまで行った。それはまた、自分にとっては、かつての子育ての「あの光景」を垣間見るための旅でもあったかもしれない。

私たちは、子どもの姿に、大人には不思議な、そして魅力的な「ある感じ」を覚える。それはつまり、はるか彼方の人類の祖先の光景を、子どもの姿と二重写しに見ているようなものなのだ。子どもから学ぶことが多い、ということの一つは、つまり子どもを通して、私たちは「かつての・かなた」、遥かな世界を見ているのかもしれない。

子どもに教える前に、まずは子どもに学ぶ。そういう子育ての姿勢も大切なのかもしれない。