上野千鶴子の提唱する「当事者主権」のルーツは朝田理論であり「当事者研究」もその系譜上にあるという話

上野千鶴子の提唱する「当事者主権」やその思想的系譜上にある「当事者研究」のルーツは、朝田理論であったということだ。

さて、どうやってそれが分かったか?という話しをしてみよう。

※価格はつけてありますが投げ銭方式なので最後まで無料でお読みいただけます。

巨額の科研費を投じた『「当事者化」人間行動科学』

2024年現在、巨額の科研比を投じた『「当事者化」人間行動科学』というプロジェクトが、東京大学・大阪大学を中心に行われている。

このプロジェクトは2012年頃からやっている「構成論的発達科学」から続く「当事者研究」をベースにした大型プロジェクトである。

構成論的発達科学

特設ページが閉鎖されてしまっているので上記は魚拓である。

とにもかくにも予算が凄い。

まあ、ロボティクス方面が

2012-06-28 – 2017-03-31 配分額 249,210千円

2012-06-28 – 2017-03-31 配分額 159,250千円

主なものだけでも、相当な額が投下されている。

ロボティクス方面やシミュレーションの開発となるとそれなりに金がかかるのはわかるのだが、こと「当事者研究」に関する部分は謎である。

研究代表者の熊谷晋一郎氏は、今でこそ東大教授であり(2024年~)、当事者研究の研究室の代表者であるが、2012年時点では、東大に籍はあるもののの、研究室を持ってもいなかったし、氏が博士号を取得するのは2014年7月である。

熊谷氏の2012以前の論文は、共著のみであるし、

書籍、雑誌の執筆は多いものの…

若手研究者で、発達障害の研究者であったとはいいがたい熊谷氏が、突然1億超の巨額予算のつくプロジェクトの代表になる…といいうのが、ちょっと奇異に感じる部分でもある。

『「当事者化」人間行動科学』の特徴

『人間が予測不可能な世界を生きていくためには、世界の法則性や物語性を理解する「当事者化」が必要であるが、昨今の複雑化する社会では旧来の法則や物語が使えなくなり難しくなりつつある。そこでこれからのインクルーシブ社会において多様性を確保していく新しい「当事者化」が必要になってくる。できれば「当事者化促進プログラム」も作りたい。それこそが共同創造を促進し社会を発展させるはず』といったところだろう。

障害の社会モデルをベースにした熊谷・綾屋氏の発想が大いに取り入れられているようである。

ずいぶん法則性依存であるし、物語依存だな…とも思う。

私などは現実に「物語性」や「法則性」を求めないので「当事者化」したくもないしされたくもないと思ってしまう。

障害の社会モデルが適用できないことが確実な稀な視覚障害(日常困らない複視に社会モデルは適用できない)持ちの私から見ると、障害の社会モデルを全面採用することの問題点のほうが大きいような気がするのである。

『「当事者化」人間行動科学』は領域で10億超の予算がついている。

「当事者化」人間行動科学の成果から

当事者化行動科学の成果?から

とにかく初っ端の文言からこれまで日本語で説明されているものとはかなりニュアンスが異なる感じである。

This radical movement makes space for people with mental health and other challenges to study (and celebrate) themselves

Deepleに訳させてみた。

この急進的な運動は、メンタルヘルスやその他の問題を抱える人々が、自分自身を研究する(そして祝福する)場を作るものである。

Radicalを使うんかい?ずいぶん闘争的な気がするが…

そして中味を読むと「当事者」の語義の拡張の歴史がかいてある。

マーカーを引いたところを訳してみると

『その定義が拡大したのは1970年代で、被差別集団に属する人々、家父長制社会と闘う女性、アウトサイダーとなった障害者、ジェンダー規範に適合しない人々などの自己認識の手段となった。』

といったところだろうか。

彼らの日本語文献ではしばしば「周縁化され、不可視化されてきた人々」くらいの表現はでてきたが、

「People in discriminated group」に相当するほどの強い表現はされていなかった。

そして、さらに次の部分にも疑問をさしはさまざるを得ない。

「women struggling against a patriarchal society, those with disabilities who had become outsiders, and those who did not conform to gender norms.」

①家父長制社会に抗う女性、

②アウトサイダーになる障害者、

③ジェンダー規範に適合しない人々

が、「当事者」の意味を拡張していったとされるが、

1970年台には「当事者」という言葉を、彼らの言うような文脈で使っていた人達はいないように思う。

『当事者研究の誕生 綾屋紗月 東大出版会 2023』でも、1970年台については触れられていない。

1970年台については2023年の6月のWeb記事で初めて触れられたのではないだろうか。

1970年台が鍵である。

「当事者研究」はネオ朝田理論であった模様

ここで、同和と教育の問題を調べていて、解放同盟方面が「被差別の当事者」という言葉が使われていたことをふと思い出した。

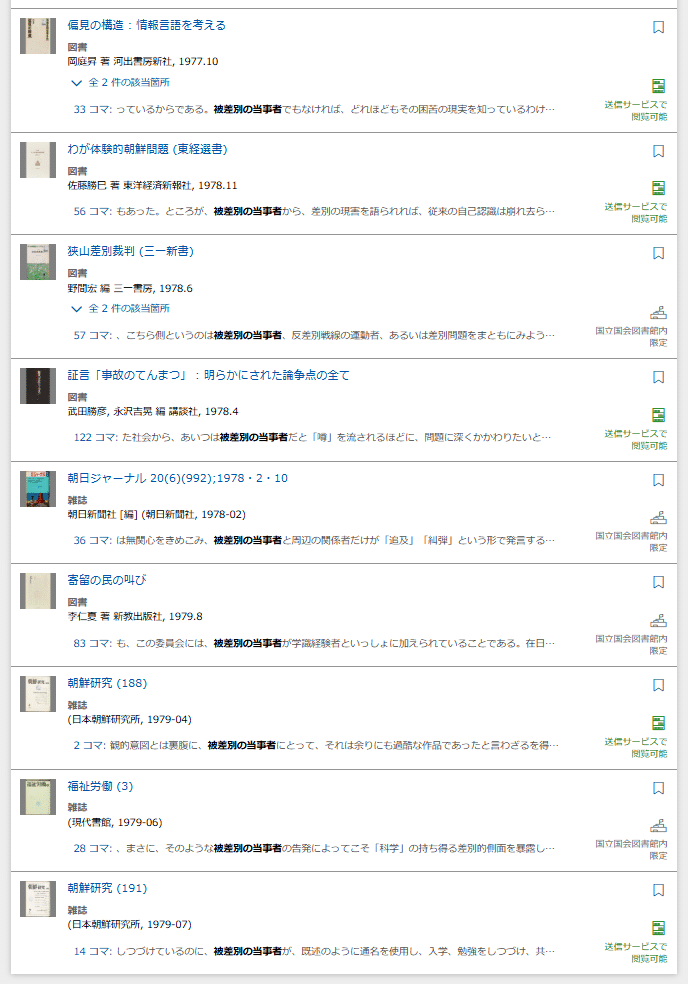

あらためて「被差別の当事者」というキーワードで検索すると、下記のような結果になる。

確かに、1970年台において、「被差別の当事者」という用法は存在する。

しかし、主だったものは、部落差別関連もしくは朝鮮人差別問題である。

朝田理論を用いて糾弾の嵐を吹かせた解放同盟や、解放同盟としばしば共闘していた、親北朝鮮の在日朝鮮人団体であった模様。

こうなると、同Web記事のオーサーであある綾屋氏、北中氏は「当事者研究」の歴史における「当事者」の語意の拡張のルーツを、朝田理論を是とする「解放理論」の後継として位置付けていることになる。

「当事者研究」上野千鶴子氏が「当事者主権」思想の元に推奨していたモノでもあるので、同じ系譜に属するといってもいいだろう

そして、綾屋紗月氏の「なんでもマイクロアグレッション」は、朝田理論、解放理論を奉じる人権団体が、反差別運動で持ち出す「マイクロアグレッション」と酷似している。

「当事者研究」は学問の名に値するか?

朝田理論というのは反差別ゴリ押しのための運動理論でしかないことは、既に多くの人の知るところである。

となれば「朝田理論」をベースにした「当事者研究」を、東京大学で国家予算をかけて維持し、それを推し進めることに意味があるのだろうかといった問題が出てくる。

「「当事者化」人間行動科学」は「糾弾」をそれと見えにくいように変形した「ネオ朝田理論」でしかないのではないだろうか?

もちろん、ロボティクスがらみの研究や生理学に近い研究など、「理念」に影響されにくい部分はあるだろうが、それでも「理念」の縛りがまるでないわけではないので、研究に無駄な足踏みが発生することは予想されるであろう。

多額の予算を投下して「当事者化」「当事者研究」を研究するという意味があるとは思えない。

お読みいただきありがとうございます。

よろしければ関連のこちらも。

ここから先は

¥ 200

猫又BBAを応援してもいい…という方は、サポートをよろしく! いただいたサポートは妖力アップに使わせていただきます。