蛇信仰(随時更新)

・長島愛生園「さざなみハウス」のAkiraさんの作品。今年(2025年)の干支。

・2025年巳年を見据えて刊行された小島瓔禮編『蛇の神―蛇信仰とその源泉』(角川ソフィア文庫)。世の中には端的に食物摂取の対象としての食用蛇の利用も少なからず確認されるけれども、基本的に、「家畜や狩猟の対象になる動物とは異なり、自然のままの蛇の利用はそれほど多様ではない。大部分は人類が文芸や宗教のなかに描きあげてきた蛇である」(出版社の紹介文より)。そのような人類と蛇の関わりをめぐる古今東西の民俗学誌をひもとく画期的な本。

「現代民俗学 関西学院大学 島村恭則研究室」のXツイート(2024/12/9)での紹介:「20世紀後半で最も優れた日本の民俗学者である小島瓔禮氏の『蛇ーー蛇信仰とその源泉』が刊行されました。プロの民俗学者にしかなし得ない資料操作と精緻な論理構成で、蛇のフォークロアを世界的視野で分析しています。

角川ソフィア文庫での小島氏の著作は『猫の王』に続いてこれが2冊目です。私の縁起物の番組でも、両書を猫の回と蛇の回でそれぞれ参考文献として活用しています。

角川書店からは、かつて小島瓔禮校註『風土記』も刊行されていました。その注釈の内容は民間伝承研究の教科書として最適な内容で、私も大学生の時に熟読しました。こちらの復刊も期待します。」

・日本史研究上、土器をもつ狩猟採集の経済段階を「縄文」と呼び、その長さをはかったら1万年くらいだったということで「縄文時代」などと便宜上呼ばれているが、縄文とは何かということはいまだに謎ではある。民俗学者の吉野裕子はそれを古代の蛇信仰に関係づけ、縄とは絡み合って交尾する二匹の蛇であると考えた。古代人にとって蛇が特別な存在であった理由は、蛇は脱皮によって再生し、永遠に生きると信じられたからだと言う。蛇のように螺旋状に絡み合うことで、縄は強靭でしなやかな特性を獲得し、またその姿は生命の流体的なエネルギーを誘引する。縄の持つそうした特別な力が、神社や相撲取りの七五三縄(しめなわ)へと発展する。この吉野裕子の説は大島直行『月と蛇と縄文人』(角川文庫)でも紹介されている。

・【学術文庫1378】『蛇 日本の蛇信仰』吉野裕子

◇注連縄(しめなわ)も鏡餅(かがみもち)も蛇の象徴物だった?! 古代よりひそやかに息づく蛇信仰をひもとく!◇

古代日本は蛇信仰が盛んであった。縄文土器にも活力溢れる蛇の造形がたくさん見られる。蛇に対する強烈な畏敬と物凄い嫌悪、この二元の緊張は注連縄(しめなわ)・鏡餅(かがみもち)・案山子(かかし)など数多くの蛇の象徴物を生んだ。日本各地の祭祀と伝承に鋭利なメスを入れ、洗練と象徴の中にその跡を隠し永続する蛇信仰の実態を大胆かつ明晰に検証する意欲的論考!(1999年刊)

*本書の原本は1979年に法政大学出版局より刊行されました。

◇本書の内容

第1章 蛇の生態と古代日本人

第2章 蛇の古語「カカ」

第3章 神鏡考

第4章 鏡餅考

第5章 蛇を着る思想

第6章 蛇巫の存在

第7章 日本の古代哲学

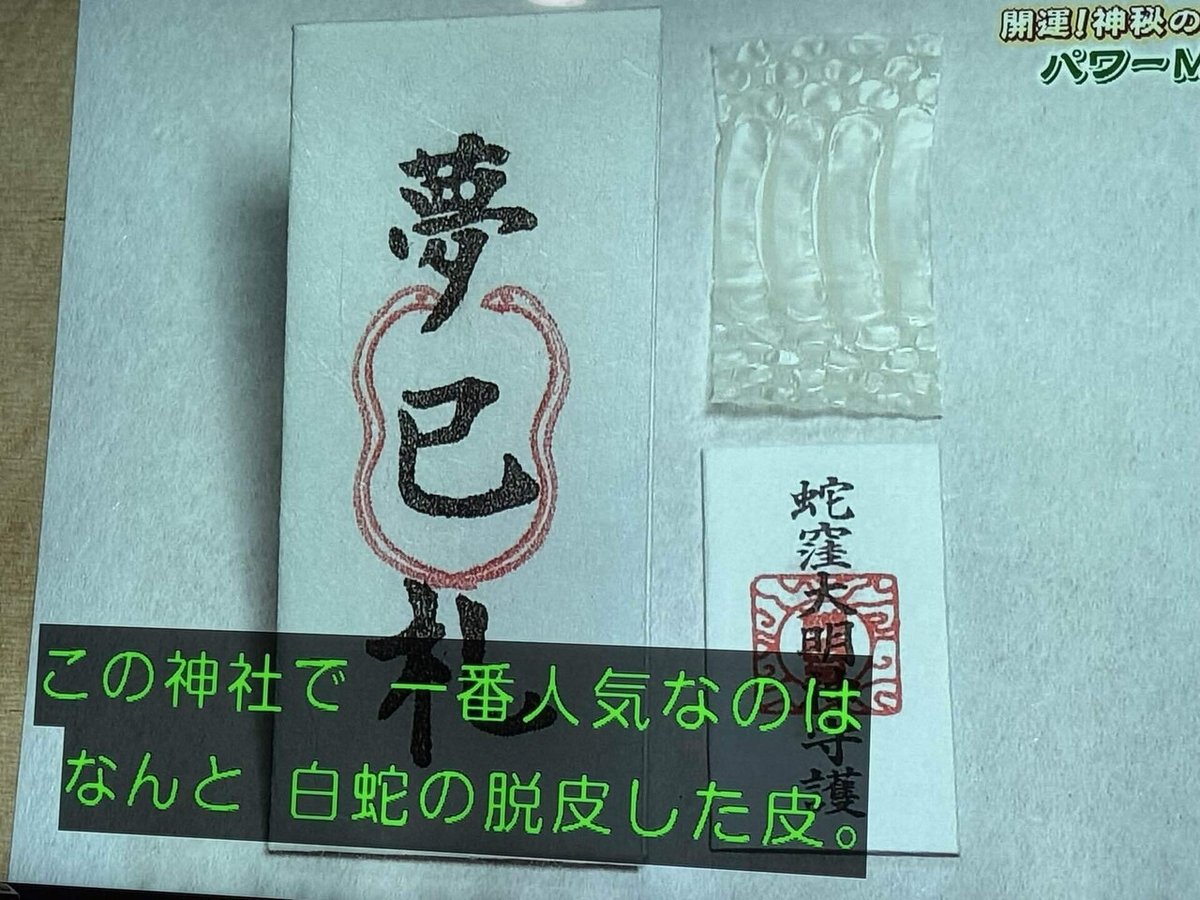

・NHKEテレ『趣味どきっ!』開運!神秘のちから 縁起物(5)「パワーMAX・へび」講師:島村恭則さん(2024/12/30放送)を視聴。

東京都品川区にある蛇窪神社。かつて蛇窪村と呼ばれたこの地で千年以上の歴史があると伝えられ、ヘビは蛇窪の守護神とたたえられている。この神社には本物の白蛇がいて、巳(み)の日には実際に見ることができる。白蛇にあやかった様々な縁起物もあり、この神社で一番人気なのはなんと白蛇の脱皮した皮(特定の日にしか販売されない)。

蛇がパワーMAXで神聖な扱いをされる理由の一つは、脱皮するということから、再生・よみがえり・不死の象徴として蛇が神聖視された。琉球・宮古島に伝わる神話で、次のような話がある。天の神様が人間に「よみがえりの水」を与えようと思った。一方、蛇には「死の水」をあげようと思った。そこで天の神様は使者を遣わす。その男が天秤棒に「よみがえりの水」と「死に水」を入れた桶を二つ担いで地上まで降りてくるが、途中で疲れてしまって休憩をしていた。そうしたら、なんと蛇がやって来てよみがえりの水の方に入ってしまって、じゃぶじゃぶ浴びてしまった。それで蛇は脱皮・再生をして甦り続けることが出来るようになる。それで、この使者の男は驚いてしまって、人間になんと死に水のほうを浴びせてしまった。だから人間は甦らずに死んでしまう存在になった。天の神様は人間によみがえりの水をあげようと思ったのに、なんてことをしてくれたんだということで、その使者の男を罰として月の中に閉じ込めた。だから月を見ると天秤棒に桶を2つ担いだ使者の男が閉じ込められているという神話がある。

蛇は谷間とか窪地とか川沿い、水のあるところに生息していて、水の中を泳ぐことも上手ということで、水の主、川の主、水の神様にもなっていった。蛇窪神社ではこんな言い伝えがある。時は鎌倉時代。境内の泉にもともと住んでいた白蛇。泉の水が涸れ、近くの池に移り住んだ蛇は村人の夢枕に立ち、元の住み処に戻して欲しいと。そこで旧蛇窪村の村人たちがその住み処を作って「白蛇(はくじゃ)の大神(おおかみ)」としてたたえまつり、自分たちが村が繁栄するために守って下さる神々として代々信仰してきたという珍しい由緒がある。

蛇窪神社のお社(やしろ)の中には、蛇の台座に乗った辨財天(弁才天)の像がある。辨財天の使いが白蛇であるという繋がりを表す上で、白蛇辨財天として祀り、更には白蛇の大神として村人たちが称え祀ってきた。

辨財天・弁天様はインドの川の神様、つまり水の神様(川のせせらぎの音から音楽の神様に)。そして日本では蛇自体が水の神になっているので、水神様の蛇と同じく水神様の弁天様が合体する。弁天様の隣に蛇の神様がお使いとして横にいたり、あるいは蛇の上に弁天様、あるいは弁天様の頭に蛇がいるという像もある。

東京で江戸時代から続く今でもお祭りの時に授与されている「麦わら蛇(じゃ)」というものは、江戸の庶民の縁起物の一つである。例えば東京都北区にある十条冨士神社では、富士山の山開きに合わせて毎年6月30日と7月1日の2日間、縁日で賑わうが、この日に富士山🗻に見立てた山「冨士塚(ふじづか)」にお参りすれば、富士登山で参拝するのと同等の御利益があるとされており、この2日間だけ売られるのがこの麦わら蛇である。年に一回、このお祭りの時にお参りをして古いものをお焚き上げをしたあと、新しいものと取り替える。地元の人はこの麦わら蛇を、おかっての荒神様(こうじんさま)のところに飾る。荒神様は水回り、おかっての神様。水に不自由しないよう、水害に遭わないよう江戸時代から飾り続けている。

〈神代の時代からの日本における人と蛇の深い関わり〉

蛇🐍は大自然の象徴という意味もある。ヤマタノオロチという神話の蛇がいる。頭が8つ、尾が8つある八岐大蛇(やまたのおろち)。アマテラスオオミカミの弟のスサノオノミコトが天から地に降りてきて、出雲国の「ひかわ」という現在の斐伊川(ひいかわ)のところに降りてきた。ここにヤマタノオロチという化け物がいて毎年娘を生け贄にしてきた。これを退治しようと。どうすればいいか。この両親にスサノオが言った。垣根を作って、8ヶ所に強いお酒を置いて、そしたらヤマタノオロチがやって来た。それで頭が8つなので、それぞれの酒の桶に頭を突っ込んで強い酒で酔っ払った。酔っ払ったところをスサノオが剣で切り刻んで退治したという。よく見るとヤマタノオロチは大蛇だった。これが斐伊川という川そのものを表しているんじゃないか、八岐(やまた)に分かれているというのは川の支流が分かれていてこの川が氾濫するという大自然の脅威を鎮めるという意味が込められているのではないかという解釈をする研究もある。

更に、日本最古の神社の一つである奈良県桜井市の大神(おおみわ)神社。三輪山(みわやま)という山がある。神社というのは拝殿の奥に本殿があって、本殿に神様がいらっしゃるが、大神神社は拝殿はあっても本殿はない。なぜなら三輪山そのものが祀られている。ここに大物主(おおものぬし)という神様が祀られている。その地の大きな主である。この主が蛇の神様であると伝えられている。神社に行くと、「巳(み)の神杉(かみすぎ)」と言って、大物主の神様のお使いである白蛇が住んでいると言われていて、この木に穴が開いていて、その穴のところに蛇が住んでいて出入りをするんだと。そして蛇は生卵が好きだというふうに信じられてきたので卵が供えられる。 この三輪山には神話があって、活玉依姫(いくたまよりひめ)という女性の神様のところに男性が毎晩のように通ってくる。そのうち妊娠をする。そうすると活玉依姫の両親が「相手は誰なの?」と聞くんだけど、相手が誰か分からない。そこで両親が教える。麻糸を針につけて、その針をその相手の男性の衣の裾のところに刺しておきなさいと。さて明け方になるとこの糸が活玉依姫の寝ている部屋の鍵穴をこの糸が通っていったと。そしてずーっと辿っていくと三輪山にだどりついた。つまり大神神社のところに辿りついた。大神神社と言えば大物主の神様。ということは活玉依姫のところにやって来たのは大物主の神様だったんだ。生まれた子はその神様の子供なんだという神話がある。この蛇の神様である大物主と娘の結婚するというお話はここだけではなくて沖縄県の宮古島にもある。その体験談はテキストに。

水の神は農業・稲作の神へとなる。鳥取県の西伯郡には、大蛇を稲藁で作るお祭りがある。稲の収穫を神に申し上げる「申し上げ祭り」。1年12ヶ月の意味を込めて12回とぐろを巻く。大蛇を神社の御神木に奉納する。そして新米で作った団子と甘酒をお供えし、祝詞をあげる。集落は高齢化しているがお祭りは今も続いている。こういうふうに蛇が農業の神様・水田の神様・稲作の神様になっているというケースは全国各地に見ることができる。

〈西洋の蛇に関する豆知識〉

救急車のマークに、蛇が巻きついた杖が図案化されている。蛇は医療・医薬のシンボル。ギリシャ神話に登場するアスクレピオスは、蛇によって薬草の効能を知り、死者まで蘇らせた名医。そして医学の神となった。先ほどの救急車のマークはスターオブライフというマークで、世界的に救急救命関係で使われている。

日本医師会のマークは、杖を省略して蛇だけを図案化している。アスクレピオスの杖と蛇は、いろんな医療関係のマークに取り入れられている。

ローマ神話に登場するマーキュリー(ギリシャ神話ではヘルメス)は商業・学術の神で、杖に羽を持った2匹の蛇が巻き付いている。これが図案化されたのが一橋大学の校章。一橋大学の前身は東京商科大学だった。ロゴにある赤いCCはコマーシャル・カレッジだそうである。青森県立青森商業高等学校の校章には、羽のついた蛇が図案化されている。他にも多くの学校の校章になっている。

蛇が大きくなったら大蛇。では大蛇がもっと大きくなったら龍。中国でこの蛇がどんどん巨大化して想像上の動物の龍になった。日本でも龍を祀っている神社はたくさんある。例えば東京都品川区の荏原(えばら)神社。ここも品川の龍神(りゅうじん)さんと言われている。神奈川県藤沢市の江島(えのしま)神社(龍宮(わだつみのみや))も、ここは弁天様を祀っているけれども、龍神さんも祀られている。神奈川県箱根町にある九頭龍(くずりゅう)神社には頭が九つの蛇がいる。芸能の世界では良いと言われて芦ノ湖のほうにイモトも行ったことがあるらしい。しかも雨が降って来た方が良いという。

この龍と蛇両方を合わせて龍蛇(りゅうじゃ)様という神様が出雲に祀られている。しかもこれはウミヘビ。出雲大社(いづもおおやしろ)ではその年、近くの浜にやって来たウミヘビを龍蛇様として迎え、重要な神事を行う。龍蛇様が、実際は黒潮に乗って南の方から来るのだが、信仰上は龍宮(りゅうぐう)からやって来ると。龍宮からのお使いの神様が龍蛇様であると。全国から集まった神様を先導するという重要なお役目。

・福井県の南条郡南越前町に所在する「夜叉ヶ池」の伝説2種。いずれも蛇に関わるもので、一つは干天の田に水を満たすことを条件に長者の娘を大蛇に与えるというもの。もう一つは、大蛇に先妻と後妻がいて池の中で激しく争うという伝説である。この伝説をもととしてか、1913年には泉鏡花が戯曲『夜叉ヶ池』を発表し、1978年には坂東玉三郎主演でこれが映画化されて一躍脚光を浴びた。

・岩国のシロヘビ

日本三名橋・三奇橋の一つとして有名な錦帯橋(きんたいきょう)より徒歩約5分の場所にある、「岩国シロヘビの館」などの紹介記事。

・山田五郎さん巳年最初の動画。

・続編

・三島由紀夫の最後の戯曲『癩王のテラス』でモチーフに使われている蛇神(ナーガ)伝説は、『道成寺』や、三島の『奔馬』の三輪山、『暁の寺』のコブラとどう繋がるのか。『癩王のテラス』は12世紀末のカンボジヤを舞台としたジャヤ・ヴァルマン七世王の物語――敬虔な仏教徒であるとともに、勇猛な戦士であり、美貌の持主である王は、蛇神(ナーガ)への「絶対の愛」に心をとらわれていた。この都を侵した「蛮族」も、おそれて近づかなかつたあの塔の頂きの部屋。「あそこへは王様しか入れません。あの闇のなかで、目には見えない蛇神(ナーギー)と、王様がどうやつて契りを結ばれるのか、誰も知りはしません。」(三島由紀夫『癩王のテラス』)

遥か昔、印度の王子が、カンボジヤに渡来しました。浜辺を歩むうちに、月の潮から現れた美しい娘に心を奪われ、それを蛇神の娘ナーギーと知りつつ契りを結びます。これを起源にしてクメール民族の「月」の王朝が栄えました。宮殿の塔には不老不死の蛇姫がいて、夜ごと王と同衾するというのです。

「いとしいナーガよ。

私のいつも若い花嫁よ。ここへ上がつてこい。

・・・美しい、滑らかな、かがやく緑の、大海の潮から生まれたおまへ。

その潮で私を巻いてくれ。」

吉野裕子『山の神』(講談社)

小島瓔禮『蛇の宇宙誌』(東京美術)

・東アジア術数学研究会会員の佐々木聡が蛇年にちなんで「蛇」について書いたコラムが公開されました。かつて怪談文芸誌『幽』7号(2007年)に掲載した東アジア恠異学会の連載コラムを再編集したものとのこと。

怪談考古学「蛇」中国古代篇の公開 - researchmap

・田中全さんFB投稿(2024/12/17):「今年もあとわずか 来年は私の干支、巳年。私の地元八束(やつか)[現在の四万十市の南東部]の名鹿(なしし)の蛇王神社(じゃおうじんじゃ)がNHKローカルニュースで紹介されていた。西原建設の会長さんが熱心に祭っている。日本では蛇はきもち悪がられるが、ローマ12神のマーキュリー(ヘルメス)のもつ杖に巻き付いており商業のシンボル。商業学校の校章にも使われている。蛇を大事にすれば、商売繁盛、家内繁栄まちがいなしです。」

・インド・バラナシのコブラ使いの写真。

・手塚プロダクションの巳年の年賀状

・東映動画(現:東映アニメーション)制作のアニメーション映画『白蛇伝』(1958年公開)が、2025年「巳年」の始まりにYouTube期間限定公開!

中国の古くより伝わる「白蛇伝」は、白ヘビの化身である白娘(パイニャン)と、その恋人・許仙(シュウセン)との美しい愛の物語。映画『白蛇伝』は、この民説をもとにした、日本最初のカラー長編劇場用アニメーション映画です。

日本の長編カラーアニメーション映画の原点ともいえる作品を、2025年、巳年の始まりに是非お楽しみください!

■本編映像について

本編は、1958年の劇場公開当時の映像を可能な限り復元し、2019年のカンヌ国際映画祭カンヌ・クラシック部門でも正式上映された新規4Kマスターを元の素材にした映像となります。

■配信期間

2025/1/1(水)午前0時~2025/1/15(水) 午前0時まで(2週間)

※2025/1/1 (水)午前0時よりプレミア公開

■作品情報

・作品の詳細あらすじ・解説(東映アニメーション作品ラインナップより)

・公開

1958年10月公開

・キャスト

森繁久彌/宮城まり子

・メインスタッフ

原案:上原信 製作:大川博

企画:高橋秀行/赤川孝一/山本早苗

監督・脚本:藪下泰司 音楽:木下忠司/池田正義/鏑木創

構成美術:岡部一彦/橋本潔 台詞構成:矢代静一

原画:大工原章/森康二

・東映『わんぱく王子の大蛇退治』

・「おこしやす! 西洋古典叢書」

復活動画「ギリシア神話 アポロンと神託①~⑤」

ピュトーンはアポロンに殺された大蛇です。

のちにピュティア(巫女)にその名が継承されます。

[天]第4回 ギリシア神話 アポロンと神託①~⑤

・体感!グレートネイチャー

「追跡!幻の大陸と白い大蛇〜モンテネグロ〜」

初回放送日:2022年8月6日

・驚き!地球!グレートネイチャー

「エメラルドの大渓谷と白い大蛇〜モンテネグロ〜」

初回放送日:2022年11月17日

・ザ・コブラことジョージ高野のベスト試合

・『青い蛇 十六の不気味な物語』

トーマス・オーウェン 加藤尚宏訳

「モーテルの一行」 モーテルに宿泊中の男の元に

女がやって来る。連れに置いていかれたらしい。だが、一夜明けると女はおらず…この作品、スゴイのは怪奇現象に出会すことがオチではなくそこから先がメインになっている。