「鬼」にまつわる記事や番組まとめ(随時更新)

◉コラム執筆・「鬼退治」の深層 斎藤英喜

[佛教大学 学内報 2013年2月1日 第468号]

◉教養系podcast「ほんのりラジオ」さんの「鬼はソト?鬼はウチ?」をテーマにした配信が聴けます。

◉岡山県立図書館の調査相談(レファレンス)サービスの事例:質問「鬼の描かれ方について、商品パッケージなどで見られる鬼はアフロヘアが多い気がする。なぜアフロヘアなのか、いつ頃からアフロヘアのイメージが現れたのかが分かる資料はないか。」

回答は以下のリンクより。

◉『日本民俗文化資料集成8 妖怪』三一書房

河童考/鬼伝説の研究―金工史の視点から/南島妖怪考/近世土佐妖怪資料/稲生物怪録絵巻/全国妖怪語辞典

「鬼」にまつわる番組

(1)NHK歴史秘話ヒストリア「大江山鬼退治 なぜ人は鬼を討つのか?」2020年12月9日(水)放送

(2)NHKBSプレミアム よみがえる新日本紀行「鬼と琵琶法師〜大分県国東半島〜」2021年2月7日放送

(3)NHKEテレ にっぽんの芸能「幻の能“篁”復曲〜よみがえる執心の鬼〜」2021年3月12日放送

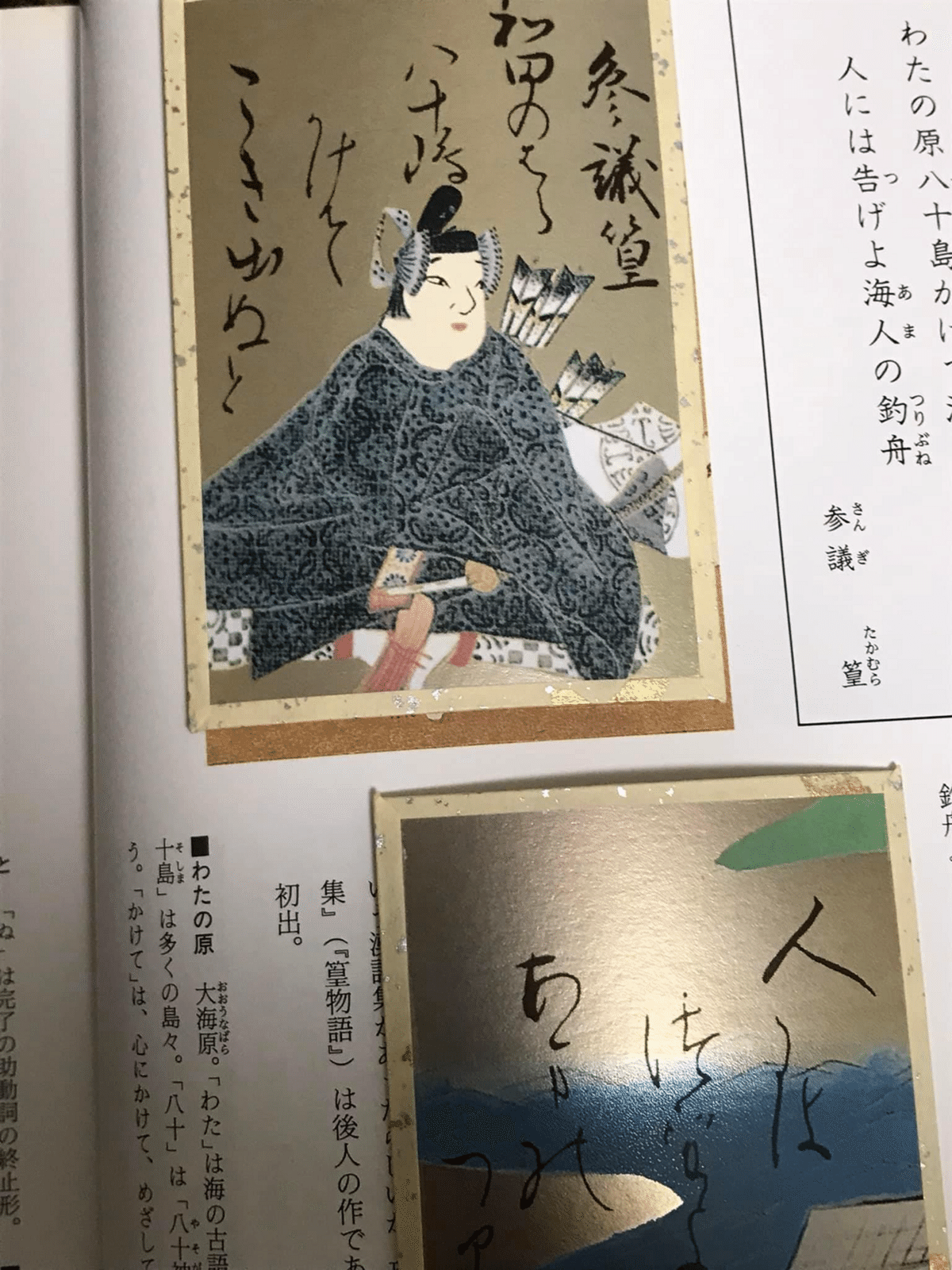

足利将軍や天下人らが能を愛してきた京都。この街の京都観世会館で今年2月、室町時代に途絶えた能「篁(たかむら)」が上演された。主人公は漢詩や和歌の才能を発揮しながら、地獄に通ったという伝説をもつ平安貴族・小野篁(おののたかむら)。歴史の波にうずもれた鬼の能をよみがえらせようと、研究者は古文書を読み解き、能楽師たちは謡や所作を工夫し、曲趣を生かす面と装束を選定した。現代に復活した幻の能の魅力を伝える。

【司会】高橋英樹

【解説】法政大学名誉教授 能楽研究家…西野春雄

【語り】池上季実子

【楽曲】

1.「古演出による能『葵上』」

~2021年2月13日 京都観世会館にて収録~

2.「復曲能『篁』」

~2020年12月23日・2021年2月13日 京都観世会館にて収録~

平安時代に日本最初の検閲を受けた小野篁は、「西道謡」という歌で朝廷ないし帝(嵯峨天皇)の権威を損ねたとして隠岐への島流しに遭った(歌の中身は伝わっていない)。これが史実で確認できる日本最初の検閲事件で、まさに天皇制が主題の表現への弾圧になる。

(4)NHKEテレ にっぽんの芸能「鬼の棲(す)む国 日本〜古典芸能 “鬼”の表現〜」2021年4月19日(月)放送

歌舞伎の大江山酒呑童子などを紹介している。小松和彦先生の仰る東北と京で“鬼”の意味合いが変わるという話が面白い。

(5)NHKEテレ にっぽんの芸能「人、鬼と成る〜舞踊“安達ケ原”〜」2021年4月23日放送

3月に行われた特別日本舞踊公演から舞踊「安達ケ原」を放映。奥州・安達ケ原に伝わる鬼女の伝説を舞踊にした作品。出演は花柳寿楽、若柳壽延、猿若清三郎ほか。

(6)NHKBSプレミアム ニッポン島旅「長崎 壱岐島 鬼が島伝説」2020年2月9日放送

作家のヤマザキマリさんが、長崎県壱岐島の鬼が島伝説をめぐり旅をする。島の各所に残る鬼が島伝説を伝える巨石や絶景。そして注目は、鬼退治の様子が描かれた「鬼凧(おんだこ)」と呼ばれる島に伝わる伝統凧だ。現在、鬼凧を作れるのは平尾フクヨさん(85)ひとりだけ。こうしたピンチに孫の斉藤あゆみさん(26)が凧作りの技を継承しに島にくるようになった。鬼凧を守ろうとする家族を通し、壱岐の歴史と今を見つめる。

(7)NHK BS1スピリチュアルジャパン「日本の鬼」2021年12月1日(水)放送

(8)瀬戸内海放送 磯田道史徹底解説 日本遺産 古代吉備の遺産と桃太郎の物語 2022年2月26日(土)放送

(9)BSフジ・181 ガリレオX 第261回「鬼の正体・今の日本があるのは鬼のおかげかも」2022年2月27日(日)放送

(10)NHKBS『にっぽん百名山』「鬼の棲む津軽富士へ〜岩木山〜」

(11)NHKEテレ『祭り5min.』#8「鬼夜」

福岡県久留米市で1月7日に行われる「鬼夜」(おによ)の祭り。炎と大松明そして闇。舞台となるのは福岡県久留米市にある大善寺(おおぜんじ)玉垂宮(たまたれぐう)。1月7日境内には大松明(おおたいまつ)が6本。夜8時過ぎ、境内の全ての明かりが落とされる。(一番鐘の音)神殿から登場したのは鬼火(鬼火出御)。大晦日に火打ち石でともし、7日間神殿で守り続けた聖なる火である。鬼火は一番松明に点火される。すると他の大松明にも一斉に火がともされる。大松明の火を浴びると無病息災になる。裸衆と観客たちは火の粉をかぶり一年の無事を祈る。いよいよ大松明廻(まわ)しである。長さ13メートル、重さ1.2トンの巨大な松明。大松明は先が二股になった棒で持ち上げられ境内を移動する。周りには大勢の人々。間違いは許されない。6本の大松明の移動に1時間を要した。大松明は神殿の西側に集められる。すると建物によって東側に大きな闇が出来た。この闇こそが鬼が動ける空間なのである。西側で大松明が燃え盛っているその時、東側ではそれまで鬼堂(おにどう)に籠もっていた鬼が動き始める。鬼は子どもたちに守られ、鬼堂を7回半回る。姿は見せない。鬼が境内に身を潜めると一番松明が東へと移動する。大松明の火は闇を作る。鬼と子どもたちはその闇に身を潜め、神社の境内を川へと向かう。一番松明も川を目指す。鬼の通り道を炎で清めるためである。この地では鬼は人々の願いや悩み、不幸や災難を一身に背負ってくれるありがたい存在なのである。鬼の先導役を務める一番松明が惣門にさしかかった。門に触れず焦がさず素早く通り抜け周りを炎で清める(惣門くぐり)。人間の業を引き受けてくれた鬼のためである。川までの道筋を清めた一番松明は土手で火を消す。鬼は川でみそぎを行い人々の重荷を流す。鬼夜(おによ)の主役は闇の中を神殿に戻り新しい一年を過ごす。

(12)NHKEテレ『芸能きわみ堂』(29)能「黒塚」鬼の心に分け入る 2025年2月14日(金)放送。

能「黒塚」はみちのく安達ヶ原(あだちがはら)(※流派によって「安達原(あだちがはら)」)の人食い鬼の伝説を描いた作品。のちの芸能に与えた影響も大きく、人形浄瑠璃から日本舞踊、歌舞伎、さらには手塚治虫もこの物語をSFアニメに置き換え現代に甦らせた。

歌人で能作家の馬場あき子さんが解説。馬場さん「黒塚の鬼は、世間と絆が切れちゃったというか、お友達もいなくなり、それから相談相手もいない、ただ一人個として生きている人がものすごく苦しい貧しい生活をしている中で鬼になった、そういう孤独な鬼ですね」

黒塚のあらすじ:「みちのく安達ヶ原で宿を探す旅の僧、祐慶(ゆうけい)の一行。ある一軒家を訪ねると、あるじの女はためらいつつも彼らを家に泊めることにする。仕事道具の糸車を回してほしいと頼まれ、女は糸紡ぎをしながら、わびしい身の上を嘆く。「火を熾(おこ)す柴を取ってきましょう」と立ち上がった女。「寝室を見ないように」と念を押し山へ出掛ける。供の男(とものおとこ)が我慢できず寝室を覗くと、そこには屍の山が!慌てて逃げ出す祐慶たち。約束を破られたことに気付いた女は、裏切られた怒りで恐ろしい鬼へと姿を変えたのである。」

馬場さん「何か見ちゃいけないところを開けて見ることによって不幸が訪れるというのは世界的に広がっている説話なんですよね。(「黒塚」は)それの一つなんですよね。」

厳島観月能「黒塚」その前半: 祐慶たち旅の僧の一行が安達ヶ原へやって来た。【馬場さん解説:舞台中央にあるものは作り物の一つで「萩屋(はぎや)=里女の住む庵」と言われている。自然の草木を囲いに使っているところで、どっか哀れも深いような気がするんですね。】ここで耳を傾けるべきは女の切々とした謡。前シテ(鬼女)「げに詫人(わびびと)の習程(ならいほど)悲しきものはよも有らじ。かかる憂き世に秋の来て、朝げの風は身に沁めども、胸を休むる事も無く、昨日も空しく暮れぬれば」【馬場さん解説:「詫人」と言っておりましたけど、一人住んでつらい暮らしを嘆いている、そういう人ですね。そういう暮らしをしている人は必ずしも少なくはなかったんじゃないかと思うんですね。そういう言葉をまず聞いていただくと、のちの変化っていうものがやっぱり沁みてくると思うんです。】まず最初に舞台で描かれるのは女の孤独と悲しみである。祐慶たちを家に招き入れた女。ここから枠桛輪(わくかせわ)と呼ばれる糸車を繰りながら謡(うたい)の聞かせどころとなる。その背景にあるのはよく知られたみやびな貴公子の物語。いにしえに思いをはせるほど孤独な境遇のわびしさが募る。【馬場さん解説:だんだんあの糸車を回す手が速くなってくるんですね。そして長き命のつれなさをね、自分で嘆いているっていう苦しい悲しみというものが段々段々胸にこう上がってくるわけなんです。繰り返し何かが運命が輪廻みたいに回っていくというのを糸車に重ねている。】逃れよう逃れようとしても苦しみを断ち切ることはできない。女は絶望に打ちひしがれてゆく。【馬場さん解説:これはモロジオリという激しく泣く型なんですけど、一つの手で泣くのは「シオリ」なんですが、いま両手で涙を抑えているので大泣きをしているところなんですね。】このあと、この老女が恐ろしい鬼になる。

福島県二本松市の観世寺に伝わる安達ヶ原の鬼婆伝説:もともと都の高貴な姫に仕える乳母だった岩手。しかし姫が病気となり、その薬となる妊婦の生き胆を求め旅に出る。安達ヶ原にたどり着いた岩手のもとに若い夫婦がやって来る。女はみごもっておりこの時を逃すものかと襲いかかる。ところが、その妊婦こそなんと生き別れた実の娘。岩手は悲しみのあまり鬼となり旅人を襲って食べるようになったのである。岩手は旅の僧侶が持ってきた観音像によって退治されて最後は人間に戻る。それで地元の人たちによって手厚く葬られた。

しかし寺の伝承と異なり、能では女の具体的な過去は一切語られない。友枝昭世さん「普通こういう演劇は複雑な人間関係や因果関係にテーマを取るけれども、能は単純にその人間の情念、人間が持っている心の奥の鬼的要素とかそういう人間の情念、根源を純粋にそこだけを取り出して舞台に表現している芸術だと思うんですよね。」鬼となるに至った激しい情念。その受け止め方は人それぞれというのが能ならではの見方でもある。

能の世界には三鬼女と呼ぶ鬼がいる。一人は「黒塚」、もう一人は「葵上」、そして3人目は「道成寺」の鬼女。「葵上」は「源氏物語」に登場する六条御息所の生霊が主役。皇太子妃であった高貴な女性が源氏の正妻に対する嫉妬から鬼になるという物語。そして「道成寺」も破れた恋に執着するあまり女性が鬼に姿を変えるという物語。では「黒塚」の鬼はほかと比べてどんな鬼なのか。

馬場さん解説:「身分に関しては、「葵上」は上流階級も上流階級、最高級ですね。皇太子妃だったわけですからね。それで「道成寺」のほうは熊野へ詣でる人を泊めていたお宿の家の娘ですよね。そういう中産階級って言いますかね。それに比べるともう全く違うのが「黒塚」で、貧しくて、一人でもって屈折しながら生きているっていうようなね、そういうところの哀れさが全然「葵上」「道成寺」とは違う。鬼になった動機も、「黒塚」だけがちょっと違って、女の情念じゃないんですよね。最後の項目「祈りによって…」に関しては、「道成寺」は日高川に飛び込んで逃亡してしまった。それから「葵上」は自分の悪い心をねじ伏せて成仏をした。ただねぇ、「黒塚」はどうしたんだろうというと、、、」

「黒塚」がどんな結末を迎えるのか。ここは女が祐慶たちをもてなすため柴を山へ取りに行こうという場面。物語が大きく動く見どころの一つである。【馬場さん解説:普通のまあゆっくりした歩みですけれども、それであの閨(ねや)の前に行ってふっと何かを気が付くんですよ。どうしようかな、言うか言うまいかと思って、立ち止まって、それでもういっぺん僧の方を向きます。】「なうなう構へて妾が閨の内ばし御覧候な」(決してわたくしの寝室の中をご覧になってはなりませぬぞ)

能は面(おもて)の陰りや運びと呼ばれるすり足で感情を表現する芸術。女の隠れた本性は僅かな動きに現れる。山へ入っていく時の女の足の動きの変化に注目。女が留守にしている間、供の男が死体の山を見つけてしまう。さあいよいよ鬼の登場だ。笛の音がすごいいいね、効いてるね。ここから祈りの場面。襲いかかる鬼に対し僧侶たちは法力で怒りを鎮めようと対抗する。【馬場さん解説:鬼が手に持っているのは打杖(うちづえ)と言って坊さんの祈りに対抗できる唯一の呪力のある杖なんです。】僧侶たちは不動明王の威力によって鬼に改心を迫る。「今まではさしもげに」【馬場さん解説:これは祈りにもう承服したわけですね。そして扇🪭を開く。この扇で舞う時は自分の心の内や何かを表現することになるわけですね。】このあと鬼の本心が謡に表れる。【馬場さん解説:「あさましや恥ずかしや」つまり死体を見られてしまったことはなんという人間として浅ましいことだったのか。約束は破られたけれども、実に自分の姿が恥ずかしいというんですね。最後はあの夜嵐の中に紛れてどっかに行ってしまったと。見えなくなったというので闇に溶けていってしまった。が、どうしたのでしょう。】誰にも明かすことができない重い罪と悲しみ。能「黒塚」は女の深い心の闇を切り詰めた表現で情念として描き出す。

-----------------

参考文献①:かつての日本で障害児は「鬼子」だった――小山聡子著『鬼と日本人の歴史』

『《「桃太郎」や「一寸法師」など鬼の登場する物語は数多くあり、子どもの頃に読んだ人も多いはず。しかし、鬼を昔話の中のものとして片づけることはできません。かつての日本では障害を持って生まれた子どもを「鬼子」として恐れ、ときには棄てていたといいます。小山聡子さん(二松学舎大学文学部教授)による『鬼と日本人の歴史』(ちくまプリマー新書)は、「鬼」の歴史をひもとき、日本人の心の有様を浮かび上がらせる一冊です。本書より本文の一部を公開します。》

棄てられた鬼子のパワー

体の形状に異常を持って生まれた子どもは「鬼子(おにご)」と呼ばれていた。鬼子と呼ばれた障害児について見ていきたい。

藤原頼長の日記『台記』天養元年(一一四四)五月二〇日条に、左近衛大将源雅定からの伝聞に基づく鬼子の出生の噂が記録されている。

「大津で鬼子が生まれたということである。その容貌は、顔の長さが一尺(約三〇センチ)、二つの目は開かず、鼻の長さは顎まで及び、顎の下に口があり、頭の後ろにまた目と鼻と口がある。ただし、頭の後ろの目は一つである。これを路頭に棄て、通りがかりの者が杖をついて近寄ったところ、即座に鬼子は杖を取り立ち上がって、一夜のうちに行方不明になった。」

これは、あくまでも頼長が耳にした噂話であり、このまますべてを事実として受け取ることはできない。ただし、都からほど近い近江国(現在の滋賀県)の大津で体の形状に異常のある赤子が生まれ、棄てられたことは事実なのだろう。『台記』の記事からは、鬼子が健常児には持ち得ない不可思議かつ強力なパワーを持っていると考えられていたこと、さらには得体の知れない恐ろしいものとして認識されていたことが分かる。

怪異とされた鬼子の誕生

体の形状に異常のある子の誕生は、たびたび歴史書にも記された。なぜ歴史書に記されたかというと、このような子の誕生は国家として重大な意味を持つと考えられたからである。たとえば歴史書『百練抄』長寛三年(一一六五)四月一二日条には、次のように記録されている。

「近衛河原あたりに異児がいた。胸より上は二人に分かれており、頭は二つ、胸より下は一人である。諸道に和漢の例を勘申させた。」

「異児(いじ)」は鬼子と同義である。この「異児」は、親によって河原に棄てられたのだろう。「諸道」とは、経書(儒教の基本的な教えを記した書物)に通じた明経道や法律に通じた明法道などを指すと考えられる。これらに所属する官人に日本と中国の先例を調べさせ、報告させている点も興味深い。

そもそも中国では、為政者である皇帝の失政を戒めるために天が怪異や災害を起こす、とする思想があった。我が国では、王の失政を戒める天については浸透しなかったものの、体の形状に異常を持つ子が誕生すると怪異であると見なしていた。たとえば、東晋時代の学者干宝による『捜神記き』には、体の形状に異常を持って生まれた子どもの事例が非常に多く記されている。このような子どもの出生は、怪異として認識され、政治や社会の混乱が起こる予兆であると解釈されていた。日本でも、中国思想の影響のもと、形状に異常のある子が誕生すると、怪異であると見なされた。都から遠く離れた地方でも、このような子が誕生すると、国司から朝廷への報告がなされていた。ちなみに、人間のみならず、動物の子の誕生の場合も同様であった。

我が国の鬼子の事例を見てみると、胴体が一つ、頭が二つ、手が四本であることが多い。たとえば、中山忠親の日記『山槐記』治承三年(一一七九)一一月九日条には、五条河原に「異児」の頭が一つ、手足がそれぞれ四本あったことについて、明経博士の清原頼業が「和漢」の先例を調べたところ、すべて頭が二つある例であり、一つの頭に多くの手足が付いているのは初めてである、とされており、帝の崩御や謀反、大臣薨去(薨去は、皇族や三位以上の人が死去するときに使う語)などの前兆である、と記録されている。

一つの体に二つの頭がつく事例ばかりであることは、中国の書物にこのような障害児の誕生が非常に多く記録されていることと関係しているのだろう。歴史書『漢書』の中でも、災異とその解釈に関する「五行志」には、『京房易伝』に基づいて、首が二つあるのは上が一つにまとまっていないということ、手が多いのは任用された者が邪悪だということだとする解釈が記されている。中国の書物の影響のもと、このような特徴を持つ子どもの出生への恐れが広がり、障害児が誕生するとその実態はともかくとして、どんどん話に尾ひれが付き、都にいる貴族の耳に入る頃には、体が一つ、頭が二つ、手が四本といった特徴が伝えられたのではないだろうか。

棄てられた鬼子

体の形状の異常を理由に赤子が棄てられることはしばしばあった(大喜直彦「中世の捨子」)。左大臣三条実房の日記『愚昧記』永万二年(一一六六)七月一九日条にも、鬼子についての伝聞が次のように書きとどめられている。

「美福門の前に鬼子が棄てられたということだ。鬼子は、首が三角で、口が四角、額に角が生えているということである。よくよく考えるに、このような「異人」が現れ出てきたのは、はなはだもって凶事である。去年このような「異子」が一両人生まれたという。このことをもって考えをめぐらすに、すでに大恠か。恐るべし、恐るべし。」

美福門は、大内裏の門のうちの一つであり、二条大路に面していた(第一章三六頁の「平安京大内裏図」を参照)。多くの人通りがあるので、誰かに拾われ育ててもらうよう期待され、棄てられたのだろうか。棄児は、しばしば大寺院や貴族の邸宅の前に棄てられることがあった。『愚昧記』の記事も、前の『台記』と同様、伝聞によるものなので、鬼子の容貌についてどの程度正確に記されているのかは分からない。そうではあるものの、この記事からも、体の形に異常を持つ子どもの出生は凶事であり、さらには「大恠」、すなわち不吉なことが起こる前兆だと捉えられ、恐れられたことが分かる。これらからは、体の形状の異常について、病気の一つであるとする認識は読みとれない。凶事でありその後の不吉な事柄の兆しとされた鬼子は、棄てて良い子ども、もしくは棄てるべき子どもだったのだろう。

一二世紀に成立した『東山往来』にも、棄児に関する記述がある。『東山往来』は、京都東山の僧と俗人の檀越との往復書簡からなる往来物もの(手紙文の模範文例集)である。『東山往来』二三条には、ある雑使し女(朝廷や院御所などで雑役や走り使い、随行にあたった最下級の女性)が歯を生やした男児を産んだところ、近隣の者たちがこれを怪しみ、「この児は不吉だ。歯を生やしているのは鬼だ」と言って山野に埋めて殺すことを勧められたがどうすべきかを問う書簡がある。それへの返信では、歯を生やして生まれてきた子は、才知に長けた証であり害はない、と強調されている。生まれた時に歯が生えていた立派な僧や天皇の事例をあげた上で、近年の人は「聞学」が浅いので「異相そ」を恐れるのだとして、その子を養って僧にするように、と勧めている。

『東山往来』からは、生まれてきた赤子に歯が生えているだけでも鬼であるとして棄てられていたことが分かる。「不吉」な子を埋めて殺せば、「不吉」はある程度解消する、と考えられたために棄てられたのだろう。

記録の中には、しばしば棄児に関するものが見られる。棄て場所は、路のほか、橋や河原、山などであり、それらはこの世と異界の境界の場だといって良い。棄児は、多くの場合、助けられることはなくそのまま死を迎える。現世から離れる者を送りだす場として、境界の意味を持つ場所がふさわしかったのだろう。

歴史的事実に決して目を背けてはいけない

体の形状に異常を持つ子どもが「鬼子」と表現されている点については、着目すべきであろう。とりわけ、『愚昧記』の記事では、産まれた赤子には角が生えている、とされている。これは鬼が角を生やす姿をしているという認識がある程度共有されていたために、このように語られたのだろうか。あるいは、実際に赤子の額に腫れがあり、それが角だと見なされた可能性もある。見かけが健常者とは異なることに対する畏怖があり、健常者にはとても太刀打ちできない超人的な力をもってして害を及ぼしてくることを危惧されたのだろう。

体の形状に異常を持ってこの世に生を享けた子を鬼子と呼ぶことについて、現代の社会に生きる人間としては到底受け入れることはできない。しかし、だからといって、このような歴史的事実に決して目を背けてはいけない。こうした事実をこそ、私たちは心に刻んでおく必要があるのではないだろうか。

小山聡子(こやま・さとこ)

1976年生まれ。98年筑波大学第二学群日本語・日本文化学類卒業。2003年同大学大学院博士課程歴史・人類学研究科修了。博士(学術)。現在、二松学舎大学文学部教授。専門は日本宗教史。著書に『親鸞の信仰と呪術――病気治療と臨終行儀』(吉川弘文館)、『浄土真宗とは何か――親鸞の教えとその系譜』『もののけの日本史――死霊、幽霊、妖怪の1000年』(中公新書)、『往生際の日本史――人はいかに死を迎えてきたのか』(春秋社)などがある。』(じんぶん堂 2023年4月12日)

***

鬼にまつわるアレコレ

・国鉄バス 鬼死骸停留所 一関市真柴

バス路線が廃止され放置状態であった旧国鉄バス時代の待合室が観光停留所として復活。

鬼死骸の地名の由来や歴史などが待合室の中で紹介されています。

岩手県一関市に1875年まで「鬼死骸村」がありました。明治の合併でなくなりました。その停留所から約1200m程の所に鬼石の下に東北アイヌ(通常は、「蝦夷」と表記されますが、蔑称なので「東北アイヌ」と表記しました。)の武将の大武丸の頭部が埋葬されているそうです。胴体は、そのから300m位離れた場所に切り刻まれて岩の下に埋葬されているらしい。坂上田村麻呂に討伐されて斬首の際に首が飛び落ちた所が宮城県大崎市の鬼首(おにこうべ)に落ちたらしいです。この鬼石から200位の所に鹿島神社がありました。坂上田村麻呂が鹿島神宮から勧請した神社です。東北アイヌ民族は、とても強かったから?鬼と表記されたのではないでしょうか?

鬼と戦った金太郎(坂田金時)は、足柄山で熊にまたがり、鬼退治の稽古をした(らしい)。鬼は、京都の酒呑童子です(👹と🐻が出るらしいので、どちらが怖いと思いました)。

・清水友邦さんFB投稿(2025/2/3):「鬼退治のプロセス

第一段階は世界を分けて外側に敵を作って鬼を追い払おうとします。

第二段階は外側に鬼がいるのではなく鬼は心の中にある事に気がつきます。

第三段階は心の中の鬼を追い出そうと努力します。

第四段階は心の中の鬼は実体がなく自分が作り出している事に気がつきます。

第五段階は鬼と福の境界が消えて全体とひとつになります。

人々は自分の悲しみ、怒り、そして恐怖に触れることを恐れています。

鬼は内と唱えると、幸福が逃げて自分が病気や不幸になるのではないかと恐れるかもしれません。

鬼は内、福は外と入れ替えることで執着に気づきます。

自己と他者という二元性の垣根を取り払います。

幸せも苦しみも非二元性の意識では存在しません。

もし、福と鬼を入れ替える事が出なければ、自己は一なる全体から分離したまま、その人は自己中心的な自我の葛藤の中で、苦しみ続けなければならないのです。

日本書紀に「姦(かだま)しき鬼あり」「粛慎みしはせ(東北の先住民)は人にあらず鬼魅(おに)なり」と先住民を鬼とする記述があります。

葛城一言主神社に「一匹の大きなクモが人々を困らせていた。そこで、一言主神が捕まえて退治した。村人はその死骸(しがい)を田の中に埋めた」という話がつたわっています。

葛城の先住民は国栖(くず)土蜘蛛と呼ばれていました。

天河大弁財天社(奈良県天川村)の豆まきは「鬼は内、福は内」です。

天河の開祖修験道の役小角(えんの おづの、えんの おづぬ)は葛城の出身です。

天河大弁財天社の柿坂宮司は鬼の子孫です。つまり、先住民の末裔なのです。

東北は昔、蝦夷(エミシ・エビス・エゾ)と呼ばれ、天皇に従わない大和朝廷と異なる言語、風俗、習慣、価値基準を持っていた異民族とみられていました。

「蝦夷」の文字に虫がついていることからも分かるように、蝦夷という呼称は自ら名乗ったわけではなく、中央集権を築いた朝廷が、それ以前からの先住民に対して、劣った野蛮人としてみた名称です。

日本は大倭と日高見国と大きく2つの国があり、東北は戦いのない平和な暮らしをしていました。

800年頃、大和朝廷は、蝦夷(エミシ)征伐として、坂上田村麻呂を大将として東北に侵入しました。

征服されると、郷土に侵略した司令官の田村麻呂は神となり、侵略者に立ち向かった郷土の英雄たちは悪い鬼・山賊にされました。

蝦夷の族長「大武丸・大嶽丸(おおたけまる)」の生誕地が「鬼生田」で、その死骸が埋められた場所を「鬼死骸村」(一ノ関市真柴)と名付けられています。

鬼の首が飛んでいった場所は宮城県玉造郡の鬼首です。

大和朝廷の同化政策により蝦夷(エミシ)は文化を奪われてしまいました。

言語と神話・文化を失った民族は滅びてしまいます。

八幡平市では山賊まつりという名前のイベントをしています。

鬼や山賊とは占領された側からすれば侵略者に立ち向かった郷土の英雄です。

こうして、東北の人々は自分たちの先祖が誇り高い鬼だったということを忘れてしまったのです。

鬼を外に追い出してはいけません。

心が分離して余計に苦しみます。

鬼を含んで超えるのです。」

坂上田村麻呂が蝦夷経営の際、蝦夷首領大武丸を斬ったとき、その首がこの地に落ちたので鬼首と呼んだという伝説

岩手の名の由来になったのが三個の巨大な花崗岩が立ち並ぶ盛岡の三ツ石神社です。

その縁起は昔、羅刹という名の悪い鬼が住民に悪事の限りを尽くしていたので捉えて大石に縛りつけると、二度と悪さはしないし、二度とこの里にはやってこないことを誓ったのでその約束のしるしとして、三ツ石に手形を押させて逃がしてやったので岩手となったのです。

桃太郎伝説の基になったのが「温羅退治」(うらたいじ)の伝説

温羅は百済の王子で悪逆の限りを尽くしていたので吉備津神社の吉備津彦命に退治されました。

温羅の城跡は「鬼ノ城」と呼ばれます。

ヤマト王権との戦いに負け征服された吉備国が悪い鬼にされたのです。

天河社社家は役行者と共に祀られている前鬼後鬼の子孫と言い伝えられていて節分祭宵の晩に「鬼の宿」として鬼(神)を迎えます。

鬼の宿神事は松明に火を灯して社家まで歩き、祝詞やお経、ご真言を唱え、部屋の中に布団を二枚ひいて、神社の御神水を桶に汲み社家の廊下に置き鬼(神)を迎えます。

安永風土記

坂上田村麻呂が退治した「大武丸」という首領の死骸をここに埋めたので、それ以来、村名となったと伝えられている

現在は一関市真柴となっていますが明治の頃まで、ここは鬼死骸村と呼ばれ「公立鬼死骸小学校」という名前の小学校もありました。

ここに住んでいた悪い鬼が蝦夷の蝦夷の族長の大武丸

坂上田村麻呂が大武丸の一党をここに追い詰めて成敗した時に、その死骸を埋めた上に置いたと伝えられる巨石

その縁起由来は蝦夷が領民を苦しめ乱暴を働くので田村麻呂が多聞天の加護で成敗したことになっていますが、実際は逆でした。

朝廷が東北に侵略して、平和に暮らしていた蝦夷を崩壊に導いたのです。

蝦夷のアテルイは『吾妻鏡』で「悪路王」と呼ばれ田村麻呂は東北で神として崇められました。

郷土に侵略した司令官の田村麻呂は神となり、侵略者に立ち向かった郷土の英雄たちは悪さをする鬼や山賊にされてしまいました。

奈良県葛城の先住民は国栖(くず)土蜘蛛と呼ばれていました。

岩手の名の由来になったのが三個の巨大な花崗岩が立ち並ぶ盛岡の三ツ石神社です。

その縁起は昔、羅刹という名の悪い鬼が住民に悪事の限りを尽くしていたので捉えて大石に縛りつけると、二度と悪さはしないし、二度とこの里にはやってこないことを誓ったのでその約束のしるしとして、三ツ石に手形を押させて逃がしてやったので岩手となったのです。