ウェビナー:ブランドジャーナリズムは“カネ”になるのか?を振り返る。

こんばんは、桜井です。

6月10日に個人の思い付きで「ブランドジャーナリズムについて話したい!」という衝動とともにノープランでウェビナー告知をしました。

【ウェビナー告知】

— Takato Sakurai / Marketing×Local (@LOCAMA_AT) June 9, 2020

7月8日(水)17時~19時_web

ブランドジャーナリズムは“カネ”になるのか?

「静岡×ブランドジャーナリズム」について議論する機会をつくります!議論の輪に入るもOK、観覧のみもOK!みんなで静岡の広告の未来について話しましょう。

◎申込はこちらからhttps://t.co/GrAfcNurBv pic.twitter.com/XrbgjT4wWO

そもそも、なぜブランドジャーナリズムについて議論したいと思ったのかというと、この前に書いたnoteに地方在住のマーケター・クリエイターの皆さんが(ありがたいことに)反応していただいて、「地方×マーケティングをもっと真剣に考えたい!」と思い立ったのがキッカケです。

ウェビナー告知をしたところ、本当にありがたいことに、私のまわりで「議論したい!」「議論してもいいよ!」と心優しい声をいただき、私を含め4名のパネリストとオンライン参加も皆さんでウェビナーが実現できました。

本日はウェビナー内で紹介した「ブランドジャーナリズム」について当日のスライドと共に振り返ってみたいと思います。

ブランドジャーナリズムとはなにか?

私がブランドジャーナリズムに興味を持ったのは牧野さんのnoteからでした。

ブランドジャーナリズムとはなにか?の問いに対して、こう書いてありました。

それに加え、私なりの個人的な解釈としては以下の5つをあげてみました。

共通して言えるのは「ブランド自身が社会課題に主体性を持ち、自らの意思を世間に問う」という姿勢が必要ではないかと思っています。

上記のスタンスを示せれば「広告」である必要もないのかもしれません。告知するメディアがたまたま新聞・CM・Web広告である、ということです。

ブランドジャーナリズム的な広告について

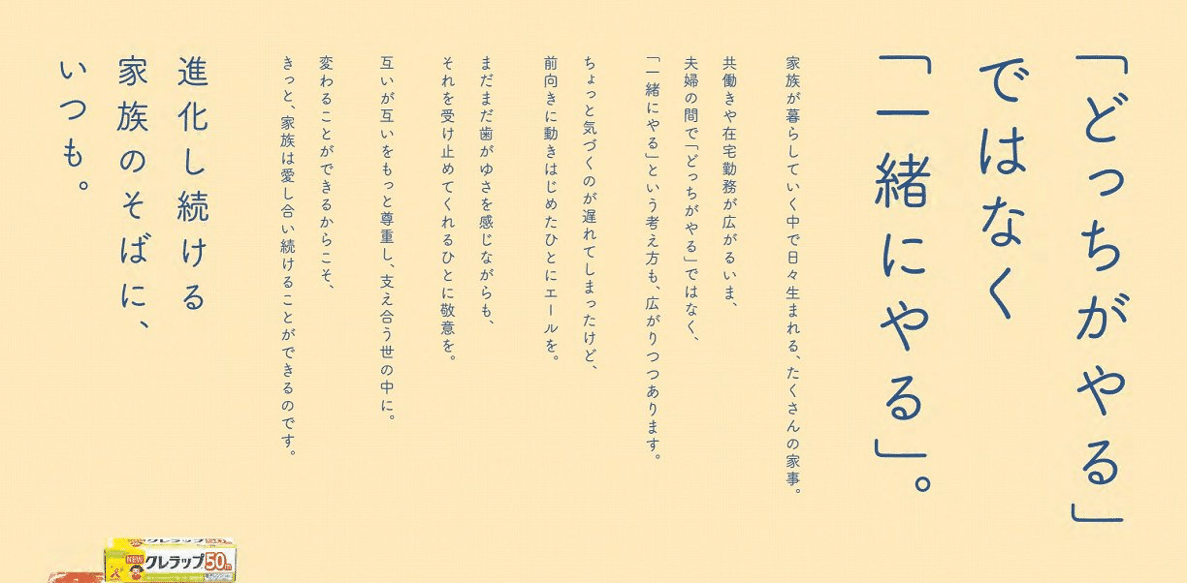

1つ目はクレラップ。

YouTube概要欄より

家事に育児にひたむきな男性が、「僕は手伝わない」。

その理由とは?

-----

家事や育児は、家族が家族として続いていくために欠かせないもの。

夫婦共働きが増える中で、「どっちがやる」ではなく

「一緒にやる」が、当たり前になりつつあります。

ちょっと気づくのが遅れてしまったけど、前向きに動き始めた男性にエールを。まだまだ歯がゆさを感じながらも、それを受け止めてくれる女性に敬意を。

互いが互いを尊重し、支え合う世の中に。そして、そんな支え合う人たちを

少しでも支えられる存在になりたい。

日本の家庭とともに60年。

NEWクレラップの想いです。

家事や育児を「手伝う」という概念そのものがおかしくて、家事や育児や対等に負担すべき、というのは共感できます。

ちなみにクレラップの普段はおかっぱの女の子が印象的です(CMかなり大衆的にデフォルメされてる。どちらかというとプロダクト訴求型)。

2つ目はベネッセ。

YouTube概要欄より

小学1年生から高校3年生までの12年間。進んでいく時代の中で、世の中が変わっていっても、進研ゼミは、これから先の人生に必要な学びをお届けしていきます。

概要欄のコメントはやや控えめですが、↑の動画にはもう少し攻めているメッセージが込められていると感じています。

「新しいことが好きだ」

「進め、私たち」

「誰かじゃなくて自分で、僕らは変わってく」

「マルとバツだけ、なんてありえない」

「自分で見つけた答えなら信じられる」

ここで感じたメッセージとしてはオンライン授業や試験が変わるっていうけど、国の制度が変わる前に「(ベネッセが)変えていくよ」という意思を感じることができました。

動画の中では子どもたちが話しているように見えますが、これは紛れもなくベネッセからのメッセージだな、と思います。

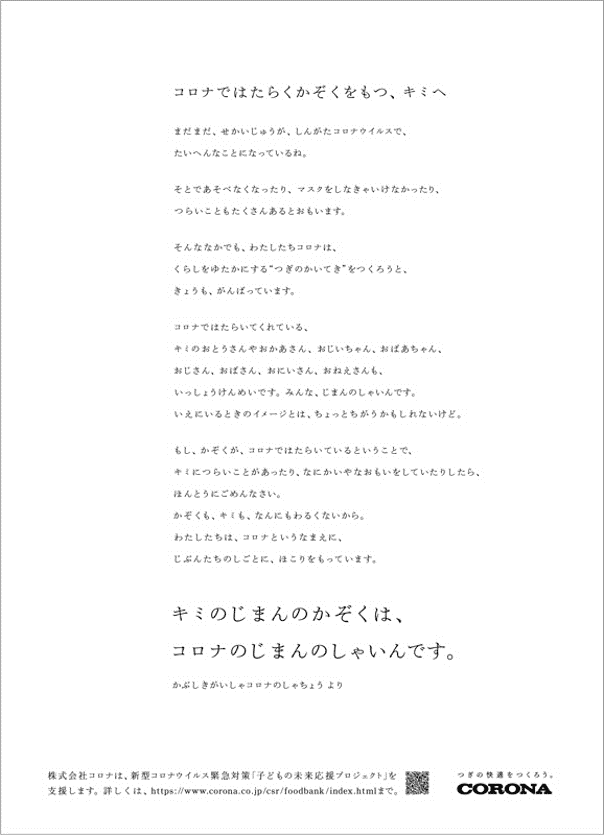

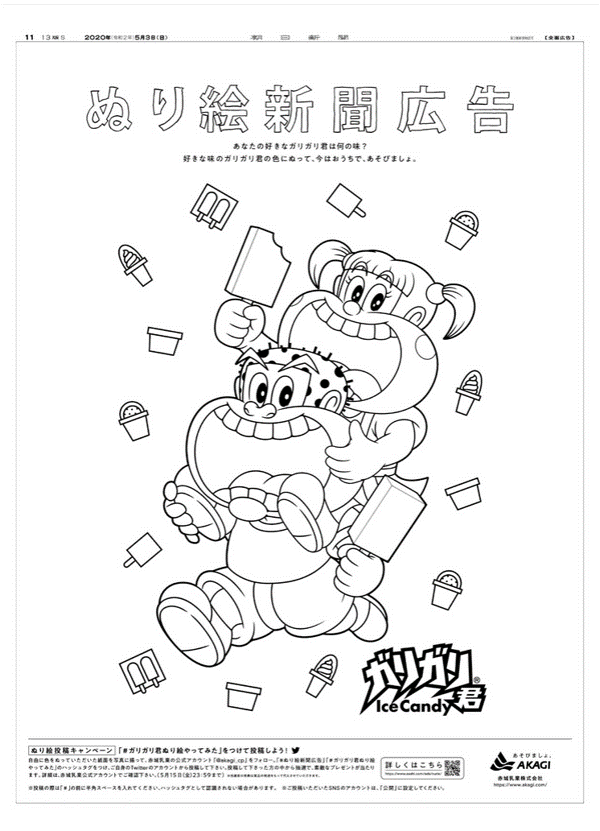

その他にもコロナ・ガリガリくんの新聞広告の事例も紹介しました。

ブランドジャーナリズム的な広告の共通点

私なりに感じたポイントは以下の通りです。

特に大切だと感じるのは「時流にあったテーマ」であること。今回だと共働き・リモートワーク・オンライン授業がそれに当たります。なぜ時流に合わせるか?というと時流には現代の「不」が隠されていることが多いからです。

※「不」の解消こそが消費者の共感を生み、結果便益となることが多いと感じます。

なぜブランドジャーナリズムの広告が有効なのか?というと1番は「消費者のLTVを高められる≒(広告効果を最大化できる)」と言えるのですが、そのサイクルは以下のようなフローを経ているように思います。

SNSのKPIはフォロワーではなく、UGCだと言われていますが、その本質は↑に書いている通り、UGCが増えると消費者に商品・サービス・ブランド名の露出が増え、結果的に「指名検索」が増えて、想起されやすくなる。第一想起に入った商品・サービスの商品購入率は高くなる、というのがロジックとなります。

選ばれるためには想起集合に入り、かつ第一位選択に選ばれなければなりません。そのためにUGCを多数発生させるトリガーをブランドジャーナリズムに託す、ということです。

地方でブランドジャーナリズムは実現できるのか?

大手メーカーの事例はわかった、ブランドジャーナリズムが大事なのもなんとなくわかった、という人たちが次に浮かぶ疑問は「地方でブランドジャーナリズムは実現できるのか?」ではないかと思います。

いわゆる予算余力が潤沢で、キャッシュエンジンのある企業だけに与えられた特権のようなイメージを持つ人もいるかもしれません。

でもそれは違うかな~というのが持論です。

先週、たまたま藤枝駅近くを歩いていたら↓の看板?を見かけました。

健康麻雀のお店自体は何の変哲もないのですが、おもしろいのがこのお店を運営しているのが「自動車学校」であるということです。

自動車学校の想い「高齢者ドライバー事故を減らしたい」

↓

健康麻雀は認知症予防に効果的

↓

健康麻雀はお酒・タバコ・賭博とも無縁で健康的

↓

健康麻雀を習慣化することで高齢者ドライバーの事故を間接的に減らすことができる

もう少し商売寄りの背景を仮説立てるのであれば、少子高齢化・若年層のクルマ離れによる若年層の受講生減少が課題としてあがっているはずなので、ターゲットを若年層に加え、シニア層へ広げるという取り組みかもしれません。

ここで伝えたいのはお金をかけなくてもブランドジャーナリズムは実践できる、ということです。事実、この自動車学校はテナント内に看板を掲示しているだけなので大きなコストはかけていません。

ブランドジャーナリズムは企業やブランドのスタンスを示すことなので、お金をかけなくてもできます。ただ、お金をかけた方がより多くの人に届けることができるのは事実です。

もう1つ、地方でブランドジャーナリズムを実現させるための要素を考えてみました。

まずは市場・広告の理解がベースにあります。ここがないとトンチンカンな広告訴求になってしまうため、基礎理解が必要です。

ここからが難しいのですが、、、当事者意識・社内調整力・実行判断力。これらが備わらないとブランドジャーナリズムは世に出てこないのではないかと思います。

会社の想いが先行するだけではダメで、そこには社会課題に対する回答になっている必要があります。さらに社内での立ち回り、根回しも必要となるでしょう。そして最後はコンプライアンス面。人事総務や広報、最後は社長を含めてリスクテイク面でジャッジを得なければブランドジャーナリズムは世に出ることはありません。

これらをエージェンシー側だけの力で実現することは実質不可能なため(当事者意識・社内調整などは特に)、広告主である事業会社側の協力を得てはじめて進んでいくのではないかと思います。

以前のnoteに書いたのですが、代理店が生き延びるスイートスポットは「マーケティング・ブランディング領域の支援」および「DX・組織変革(意識改革)」であると常々言い続けてきました。

ここから逃げてしまえば、誰でもできるような仕事(チラシ・DM・新聞・Web広告など)をなくなるまで食い尽くすだけのハイエナになってしまいます。

私はそうはなりたくない、例え絵に描いた餅と言われようとも理想を捨てずに、自分が実現したい未来に向けて静岡県のクライアントさんを導けるような存在になっていきたいと思います。

ブランドジャーナリズムはこの先も考え、実践していきたいと考えています。これからも引き続き、よろしくお願いいたします!

twitterやってます