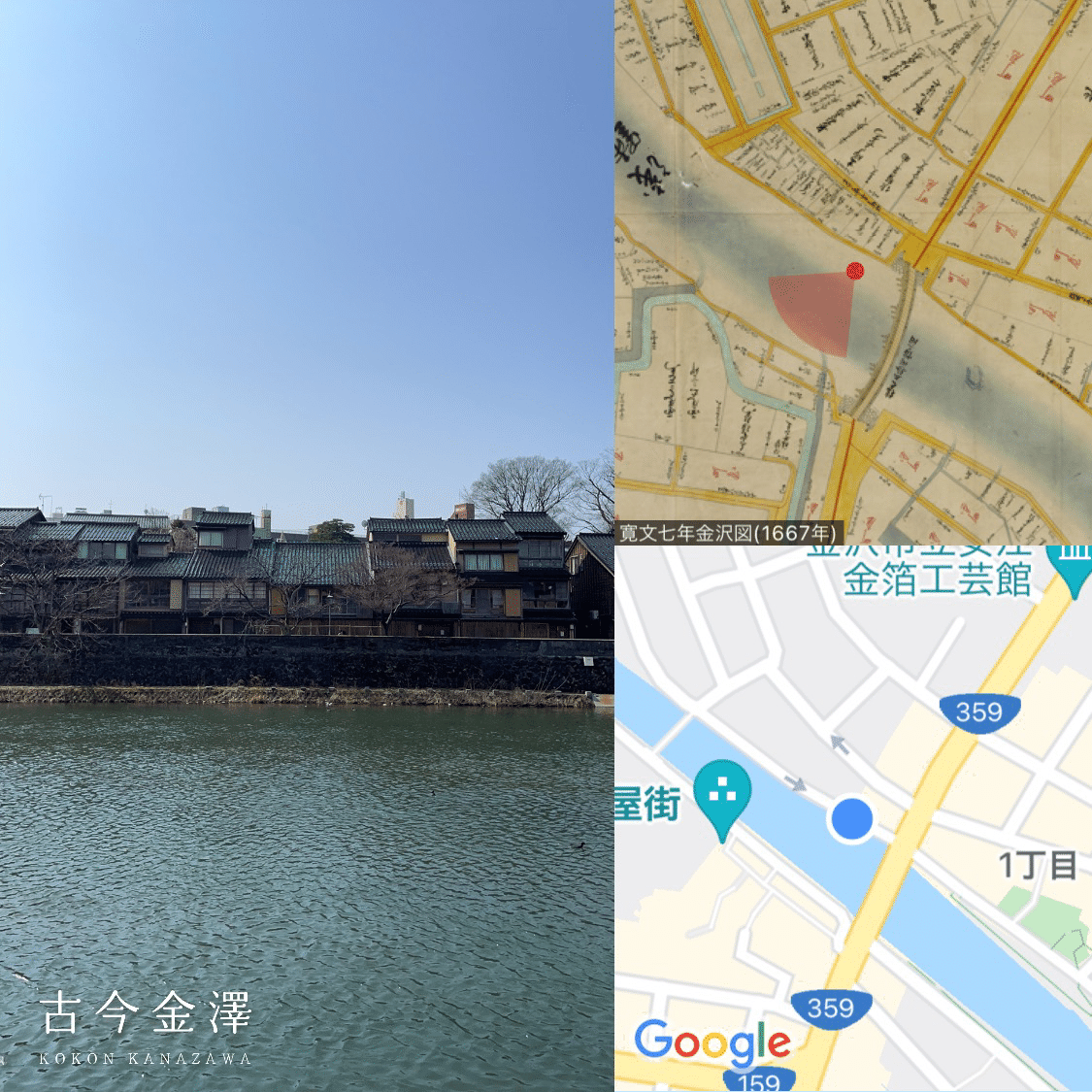

金沢の「女川」浅野川を歩く

金沢も、ようやく春らしくなってきました。

散策の季節到来です。

どこへ行こうかと、金沢の地図を見ます。

金沢の中心市街地は、金沢城のまわりを囲むようにできてきました。

お城は防御しやすい地形が選ばれていて、2つの川に挟まれた場所にあります。

1つは犀川(さいがわ)で、水量も多く力強い流れなので、「男川」と呼ばれています。

犀川については、こちらをどうぞ。

もう1つは穏やかな流れから「女川」と呼ばれています。

今回は浅野川沿いを歩きます。

スタートは、常盤橋です。

今は橋がありますが、江戸時代には橋はかかっていませんでした。

高級魚「ごり」について

常盤橋のそばには、明治創業の老舗料理屋「ごり屋」がありました。

ごり料理は、金沢の郷土料理です。

子供のころ、ごりは見た目がグロテスクなので苦手でしたが、大人になって食べてみると白身のおいしいお魚です。

ごりは、個体数が河川工事などの影響で減ってきていて、2001年から放流もされているくらいで、地元でも貴重な高級魚になりつつあります。

「ごり屋」は、金沢で唯一のごり料理専門店で、浅野川で獲れたごりを提供してきましたが、惜しまれながら2001年に閉店しています。

ごり屋の前には、石碑があります。

金沢出身の国文学者、尾山篤二郎の碑です。

浅野川を詠んだ歌が正面に、

「あさあさと流るる水の瀬のとやなわがきみのみ心にやあわれなや浅野川 」とあり、裏面に

篤二郎の略歴があります。

ここから下流に進んでいくと、左手に大きな木の茂るところが見えます。行ってみましょう。

常盤橋から、左岸を歩いていくと雰囲気ある町家が残っています。

この辺りは、材木町です。

町名の由来は諸説あり、「城下町の都市改造のときに、藩から立退料代わりに木材が提供され、その木材で建てられたから」や「寛永の大火で焼けたときに、提供された木材で建てられたから」とはっきりしません。

途中、用水路がありました。江戸時代からあるものです。

もしや、ここから木材が!と思いましたが、ルートを見るとお城近くの藩の木材置き場へは通っておらず、木材ロマン幻想だったようです。

まっすぐ進むと、大きな木の茂っていた場所へ到着です。

静明寺(じょうみょうじ)

静明寺という法華宗のお寺です。

加賀藩前田家の第二代藩主の息女の菩提寺で、もとは金沢城の近くの八坂あたりにありました。

崖地にあたるので、崖崩れにあい1721年に現在の地に再建されました。

境内には、金沢の三文豪のひとり、徳田秋聲(しゅうせい)の墓碑があります。

井上靖さん筆です。

隣に、同氏による徳田秋聲の略歴が記されています。

先に見えていた橋は、天神橋です。

江戸時代の松並木

左岸の松並木は、江戸時代に護岸のために植えられたものと言われています。

幹がうねって迫力の松がありました。

消えかかっている石碑の「種松作龍鱗」は「まつをうえてりゅうりんとなる」と読みます。

この辺りの松の木は、どれを見ても幹が深くひび割れていて、龍の鱗のようなので本当だなあと感心します。

金沢の明治文豪の記憶

文学づいていて、「瀧の白糸碑」が。

瀧の白糸は、金沢の三文豪の泉鏡花の「義血俠血(ぎけつきょうけつ)」のヒロインの水芸人です。さっき通ってきた天神橋は、相手役の学生さんと再会する場所です。

そばには、ボタンを押すと水芸の様子が見られる銅像もありました。

後ろに見えるのは、梅の橋です。渡ったところには、また文学で徳田秋聲記念館があります。

中からは梅の橋と浅野川がきれいに見えるので、秋聲文学に触れながら、一休みがおすすめです。

よく見ると桜の木の蕾が膨らんできています。いいお天気で、春を感じます。

浅野川稲荷神社

少し行くと、ビルの合間に神社があります。

浅野川稲荷神社です。

お参りです。

江戸時代最後の年に、この場所へ移ってきました。梅の横にシュッとした狛犬が、エレガントです。

建物はいつのものか不明ですが、彫刻が裏表で獅子と牡丹でかなり立体的でした。

金沢らしく、能楽宝生流の関連であろう碑も境内にありました。

神社を出ると、すぐ浅野川大橋です。

江戸時代からの浅野川大橋

浅野川大橋は、江戸時代に浅野川に2つかかっていたうちの1つです。

北国街道が通っていて、北側からお城へ向かうときに使われた重要な橋です。

現在の橋は、大正時代に架けられたものです。

アーチに白線の入った女川らしい繊細な橋です。

橋の脇に、明治、大正、昭和の橋の写真パネルがありました。

明治時代は、木橋です。

今の橋が作られた頃には、洋風の新しい橋に対して賛否両論あったといいます。

橋を渡り、対岸を見ると主計町茶屋街です。

江戸時代には、まだなくて、武士が住んでいました。

主計町茶屋街は明治時代にできたので、建物の階数制限がなくなっていたため、3階建ての家屋が建ち並びました。

もうすぐ桜の季節には、華やぎます。

さらに歩いていくと、中の橋があり、ここで川から離れます。

右に曲がって、入っていくと面白そうなお店がありました。

金沢の先駆的ブックカフェ

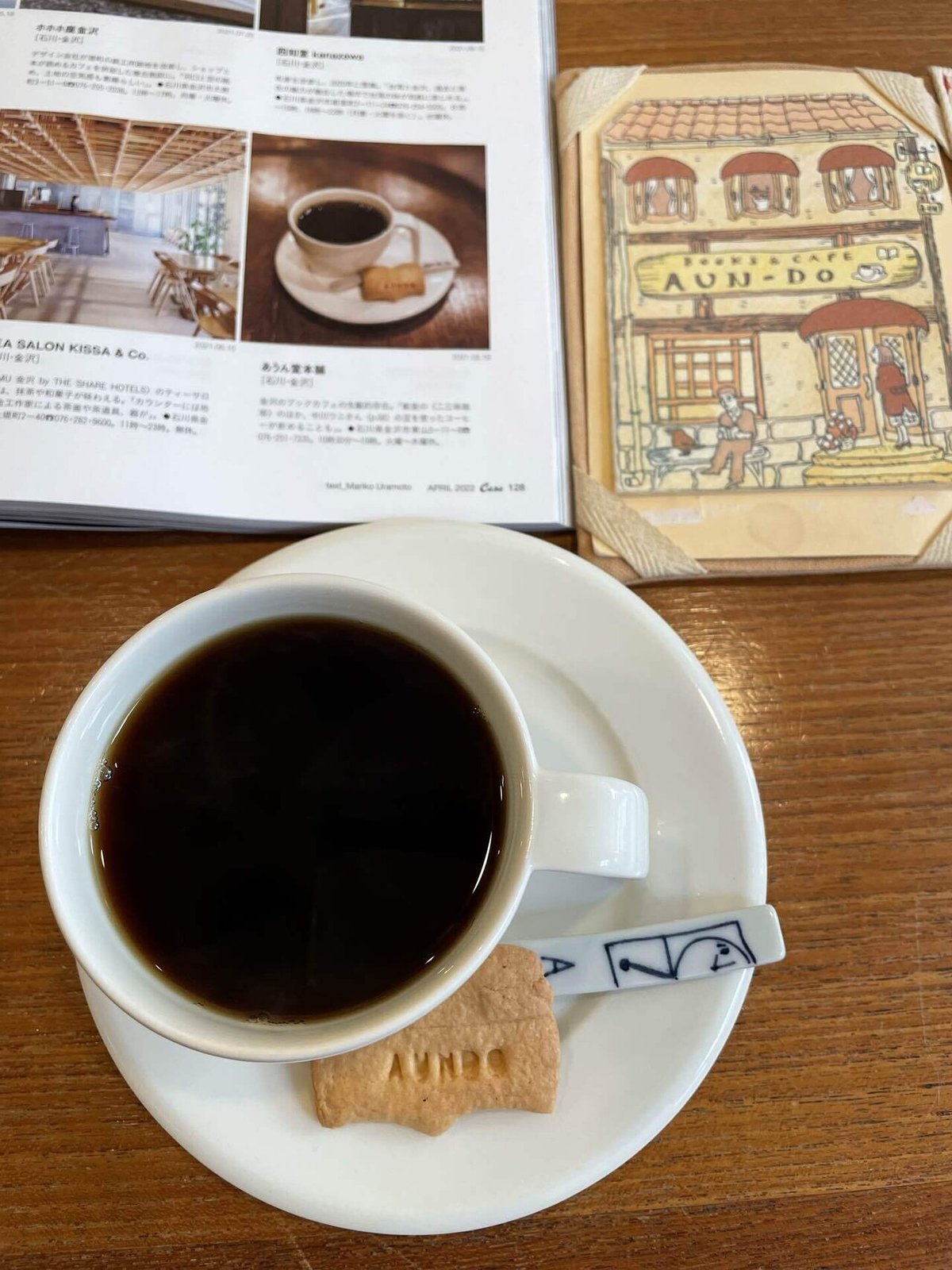

ブックカフェ「あうん堂」でした。

元々、お花屋さんだった町家を増改築された建物です。天窓や大きな窓から光がさして、明るい雰囲気で和みます。

石川県の二三味珈琲を頼みました。

ちょうど、BRUTUS Casaの4月号に載っていて、雑誌とお揃いです。

金沢のブックカフェの先駆的存在と書かれていたので、いつからあるのか聞くと20年近く前ということで驚きです。

そんなに前から金沢に、こんないいお店が!と最近まで地元歩きをしていなかったことが悔やまれました。

このあうん堂の場所は、江戸時代、武家屋敷です。

横を見ると、変な長方形?と思いませんか。

ここは、江戸時代には馬場でした。馬場は、武士が乗馬訓練をするところです。そのため、まわりは武家屋敷が囲んでいました。

現在、真ん中あたりの公園には、関助馬場の石碑があります。

近くには、その名をとった馬場小学校があります。

実は、この小学校の中に、文学の故郷といい記念碑が隅に佇んでいます。

スタート地点で見た、尾山篤二郎、お寺と記念館のあった徳田秋聲、そして瀧の白糸の泉鏡花。

この3人、すべてこの小学校の卒業生です。

浅野川の近くは、感受性が育まれるいい環境のようです。

金沢に来て、ひがし茶屋街まで行ったら、川沿いを歩いて感受性を磨くのもひとつです。

(追記)

小学校向いあたりには、自家野菜、加賀野菜、自然栽培のお米ランチの食べられるお店「シャマロン」があります。

ご飯だけでなく、お店に置いてある雑貨も面白いので、立ち寄ってみましょう。

コーヒー豆の麻袋で作ったエコたわし、みつろうラップと環境フレンドリーなものもあります。

参考

「金沢・町物語」

卯辰山碑マップ

https://www.kanazawa-kankoukyoukai.or.jp/lsc/upfile/pamphlet/0000/0040/40_1_file.pdf