龍谷大学龍谷ミュージアムで「バーミヤン大仏の太陽神と 弥勒信仰」展 破壊された東西大仏周辺の壁画を再現

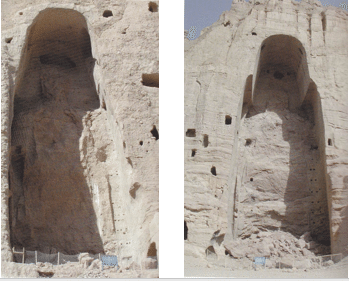

アフガニスタンのバーミヤンと言えば、東西2体の大仏があり、石窟の周囲には壁画が描かれていた。しかし2001年3月にイスラム原理主義勢力・タリバンによって爆破されてしまった。かつての日本の調査隊による資料を検討し、壁画の新たな描き起こし図が完成したのを記念する特別展「文明の十字路・バーミヤン大仏の太陽神と弥勒信仰―ガンダーラから日本へ―」が、龍谷大学龍谷ミュージアムで6月16日まで開催されている。筆者は4半世紀前になるが、朝日新聞社企画部に在籍時「西遊記のシルクロード 三蔵法師の道」展(以下、三蔵法師の道展)を企画した。今回の展覧会とも交差しており、その後もアフガニスタンに関わってきた経験も合わせてリポートする。

実物の10分の1、和紙に墨で描いた縮図

バーミヤンの遺跡は、ヒンドゥークシュ山脈にあって、ユーラシア各地の文化が行き交った、文明の十字路とも呼ばれる地域だ。渓谷の崖面には、多くの石窟と2体の大仏が彫られ、石窟の天井などに「太陽神」や「弥勒」の姿が、壁画で表現されていた。この失われた壁画を、日本の調査隊が撮影した写真や調査資料をもとに、京都市立芸術大学の正垣雅子准教授(日本画模写)が2022年に墨で描き起こした。現地で壁画の調査研究している名古屋大学・龍谷大学名誉教授の宮治昭先生が監修した、貴重な学術研究成果である。今回の展覧会には、その詳細な縮図をはじめ、国内外の仏像や絵画など約130件を展示し、壁画に表された太陽神と弥勒信仰が、東アジアへと伝わった展開を検証している。

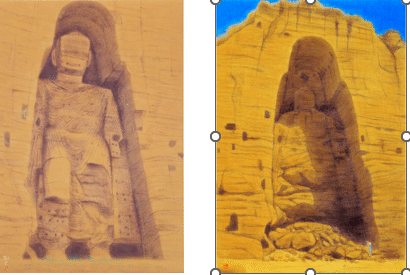

まずは、正垣准教授の壁画の描き起こし図から。破壊された東大仏の仏龕(ぶつがん)天井部分1幅には、「ゾロアスター教の太陽神ミスラ」の姿が描かれていた。馬車に乗って天を駆けるミスラの上部左右に風神を配し、バーミヤンの王侯貴族が並んでいた。西大仏の天井や側面の計5幅には、弥勒菩薩が住む天上世界「兜率天」などがあった。こうした6世紀の壁画は、20世紀初期の段階では、ほとんど剝落していた。京大隊がかつて様々な角度から撮影した写真をデジタル技術で合成し、正垣准教授がその上に和紙を置いて透かし、宮治名誉教授監修のもと、の墨で描いた。実物の10分の1の寸法であるが、精巧な図柄がよみがえった。

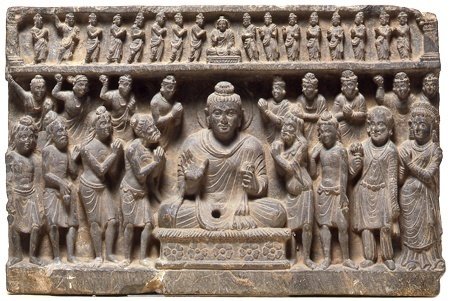

弥勒とは、釈迦を継ぐ仏だ。釈迦の没後、長い「無仏の世」を経た遠い未来、この世に出現して衆生を救済するという。弥勒を生み出したのは仏教の故郷・インドではなく、インダス河の西・オクソス河の南、湿風と乾風、高所と低地、暖寒が出合うガンダーラの地だった。1~5世紀に生まれた弥勒信仰は、西へ東へと広がり、東は遙か日本に至った。

バーミヤンは、弥勒の西への歩みの極地にある。高山に囲まれたバーミヤンには、仏師や絵師がまねかれて弥勒の造像の盛地になった。弥勒の大仏が刻まれた岩壁の彼方は、火を拝するゾロアスター教の異教世界だった。

日本各地から集められた弥勒菩薩が並ぶ展示は4章で構成されている。図録を参考に章ごとの概要と、主な展示品を画像とともに取り上げる。会期中に展示替え(前期:~5月19日、後期:5月21日~)がある。

第1章は「バーミヤン遺跡と東大仏の太陽神」。バーミヤンはヒマラヤとカラコルムに連なる巨大なヒンドゥークシュの山並みのちょうど真ん中あたり、標高2500メートルの高地にあり、ユーラシア各地の文化が行き交った、文明の十字路とも呼ばれる地域だ。この地を唐の仏教僧・玄奘三蔵が天竺への途上立ち寄っている。正垣准教授の描き起こし図とともに仏教と太陽神の関係などを追う。ここでは《バーミヤン東大仏龕天井壁画 描き起こし図》宮治昭 監修・正垣 雅子 筆 1幅(2022年)はじめ、重要文化財の《玄奘三蔵像》(鎌倉時代・13-14世紀、東京国立博物館、~5月6日)、《玄奘三蔵坐像》(鎌倉時代・13-14世紀、奈良・薬師寺、通期)、《大唐西域記》、《スーリヤ柱頭》(2~3世紀、ガンダーラ、平山郁夫シルクロード美術館、通期)などが展示されている。

続いて第2章は「西大仏の兜率天と弥勒」。西大仏の頭上に描かれていたのは、弥勒菩薩と、この菩薩が住まう兜率天と考えられていることから、西大仏も弥勒仏の可能性が高い。《バーミヤン西大仏龕壁画 描き起こし図》宮治昭 監修・正垣 雅子 筆(2023年)や、宮治昭先生の研究ノートなどが出品されている。

第3章は「アジアに広がる弥勒信仰」で、ガンダーラからバーミヤンを含む中央アジアで大きく発展し、やがて中国にまで波及する。《弥勒菩薩立像》(3-4世紀、ガンダーラ )や、《弥勒菩薩交脚像》(2-3世紀、ガンダーラ、平山郁夫シルクロード美術館)、《菩薩半跏思惟像》(中国・東魏、武定2年 544年、台東区立書道博物館、いずれも通期)といった弥勒菩薩像の

ほか、重要文化財の《弥勒大成仏経》(平安時代後期、愛知・七寺、5月8日〜)、《弥勒下生変相図》(朝鮮半島・高麗、至正10年/忠定王2年 1350年、和歌山・五坊寂静院、後期)なども注目される。

最後の第4章は「弥勒信仰、日本へ」。6世紀の仏教伝来当初から、弥勒の存在が重視され、日本の寺いくつかの寺院でも弥勒像が祀られたことが知られている。ことに奈良時代の法相宗で盛んになり、平安時代後期以降、末法思想の流行に伴って、未来仏の弥勒への信仰が独自の発展を遂げた。 この章では、日本各地から集められた様々な弥勒菩薩を見ることが出来る。重要文化財の《弥勒菩薩半跏像》(白鳳・天智5年 666年、大阪・野中寺)をはじめ、同じく重要文化財の《弥勒菩薩坐像》(平安時代、奈良・法隆寺)、《弥勒菩薩立像》(鎌倉時代、和歌山・霊現寺、いずれも通期)など

だ、弥勒菩薩以外でも、重要文化財の《弥勒曼荼羅》(鎌倉時代、京都・醍醐寺)や、《弥勒菩薩来迎図》(南北朝時代、奈良国立博物館、ともに前期)なども出品されていて充実した内容だ。

仏教文化変遷を辿る「三蔵法師の道展」

ここからは前書きに記した「三蔵法師の道展」を中心にバーミヤンとの関わりに言及する。企画の趣旨は、混迷の20世紀末、三蔵法師・玄奘をキーマンに、アジアの世紀といわれる21世紀の指針を探るプロジェクトで、展覧会の他にも、玄奘が旅した中国からインドまで五次にわたる学術調査とその写真展、奈良、博多、東京で国際シンポジウムを開催するなど多面展開だった。展覧会は平山郁夫画伯を顧問に、前記展の宮治先生も監修者の一人に迎えた。宮治先生にはインドの出品交渉にも同行していただいた。

展覧会は、玄奘の生きた時代や、玄奘の天竺への取経の旅を通じ、日本に伝わった異文化交流の実情や仏教文化の変遷をたどる作品で構成することになった。これと並行して、学者と朝日新聞スタッフで学術調査隊を組織し、玄奘の旅を追体験した。タリバンはイスラムの偶像崇拝禁止の規定に反しているとして、バーミヤンの大仏を破壊したが、その数年前、隣国のウズベキスタンやパキスタンまで行きながら、当時の政情からバーミヤンまで足を延ばせなかった思い入れの地であった。

かの玄奘三蔵が求法の旅の途中、ヒンドゥークシュ山脈に聳える大仏を仰ぎ見ていた。玄奘は『大唐西域記』の中で、「王城の東北の山の隅に立仏の石像の高さ百四、五十尺のものがある。金色に輝き、宝飾がきらきらしている」と記している。玄奘が立ち寄った7世紀初期のバーミヤンは仏教文化の最盛期を迎え、まるで一大仏教王国の様相を呈していたようだ。

前記展に出品されていた重要文化財の《玄奘三蔵像》(鎌倉時代・13-14世紀、東京国立博物館、~5月6日)、や、《玄奘三蔵取経図》(中国、元時代・14世紀、奈良・薬師寺、後期)、《大唐西域記》などを借用した思い出もよぎる。

「三蔵法師の道展」を機に、アフガニスタン文化研究の第一人者であった前田耕作・和光大学名誉教授(2022年死去)と知己を得る。前田先生は日本イコモス副会長や文化遺産国際協力コンソーシアム委員、東京藝術大学客員教授などを歴任しているが、第一次名古屋大学アフガニスタン学術調査団の一員として、1964年に3ヵ月間滞在している。宮治昭先生の名古屋大の先輩でもある。

前田先生には、アフガニスタンに関する国際シンポジウムやオクサス学会への参加や講演会、展覧会の情報等のお知らせいただき、私の執筆する各種原稿での写真提供など、さまざまな便宜を図っていただいた。

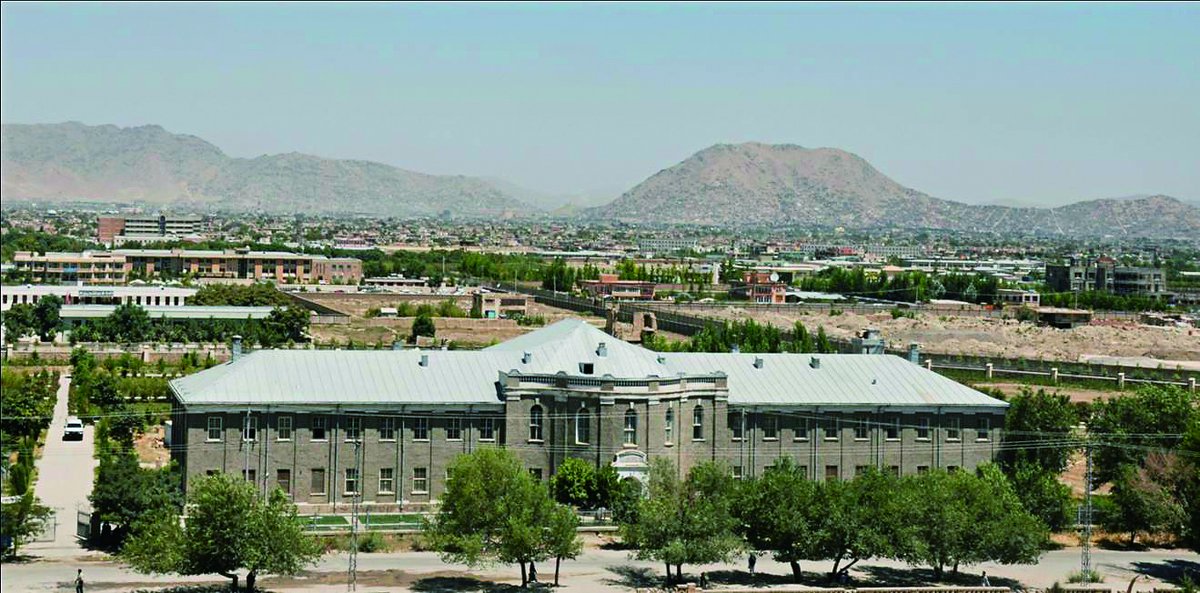

とりわけ前田先生は2004年に自費でアフガニスタン文化研究所を立ち上げた。研究所では、会報「NEWS LETTER」を発行していた。アフガニスタンの最新ニュースを4ページの紙面に盛っている。全ページがカラーで、表紙には、バーミヤン渓谷をはじめ美しい自然景観、カブールの街並み、各地に点在する遺跡、さらに子どもたちの表情が紹介されている。私は第1号からの読者で、一度も行ったことのないアフガニスタンがとても身近に感じ、その後の動向も注視するようになった。

《天翔る太陽神》を原寸大で3次元に復元

2016年に東京国立博物館表慶館で開催の特別展 「黄金のアフガニスタン -守りぬかれたシルクロードの秘宝-」の報道内覧会に招かれた。この時期、東京藝術大学大学美術館陳列館では特別企画展「素心 バーミヤン大仏天井壁画~流出文化財とともに~」が、さらに山梨・北杜市の平山郁夫シルクロード美術館でも流出文化財返還記念「アフガニスタンと平山郁夫」を催していた。

(前3世紀、アイ・ハヌム出土、2016年、東京国立博物館)

東京国立博物館にはアフガニスタンの秘宝231件に加え、日本で見つかった「流失文化財」のうち、神々の王、ゼウスの左足先とされる《ゼウス神像左足断片》で、文明の東西交流を象徴する。《カーシャパ兄弟の仏礼拝》は、アフガニスタン国立博物館が誇る仏教美術の名品として知られていたが、1992年に盗難に遭い、パキスタン経由で日本に持ち込まれた一品だった。

東京藝術大学美術館陳列館では、タリバンによって破壊されたバーミヤン東大仏の天崖を飾っていた《天翔る太陽神》を原寸大で3次元に復元して公開していた。馬車に乗って東から西へと天空を駈ける姿は、ギリシャの太陽神ヘリオス、イランのミスラ、インドのスーリヤなどの影響を受けた図像とされ、その左右にはマントを膨らませた風神の姿を見ることが出来た。今回の龍谷ミュージアムの展覧会に通じる企画展であった。『アフガニスタン流出文化財報告書』(2016年、東京藝術大学アフガニスタン特別展実行委員会、東京藝術大学ユーラシア文化交流センター刊)などによると、壁画の復元には焼失した法隆寺金堂壁画を完全復元した東京藝術大学が持つ特許技術を駆使し、破壊前の1970年代に撮影した壁画の写真を高精細デジタル化し、壁の質感や顔料の盛り上がりまで完全再現して、奥行き8メートル、幅7メートル、高さ3メートルの天井壁画が完成したのだった。

東京藝術大学では、失われた壁画の復元は「祈る心を再生する」ことにも繋がるとの思いを込めて、展覧会タイトルを「素心」(人が生まれながらに持っている濁りなき心)と名付けたそうだ。

《破壊されたバーミアン大石仏》(2003年、ともに平山郁夫美術館)

一方、平山郁夫シルクロード美術館の「アフガニスタンと平山郁夫」展は、平山画伯の遺志を継ぎ、「流出文化財」を一部保管してきたこともあって、アフガニスタンの復興と文化財保護を訴えた画家の足跡をたどる展覧会だった。1968年に初めてアフガニスタンを訪問した時の貴重なスケッチ記録やバーミヤンの大石仏が破壊された直後に描いた《バーミヤン大石仏を偲ぶ》(2001年、平山郁夫美術館)、さらに荒廃した同地を再訪した時の記録映像なども見ることが出来た。

(2003年、前田耕作さん提供)

×

「自らの文化が生き続ける限り、その国は生きながらえる」。再建されたカブールのアフガニスタン国立博物館入口に掲げられたメッセージだ。実は2002年に開かれた国際シンポジウムの参加者や博物館員らが考え、廃墟となった博物館の入り口に白い布に青い文字で書いた言葉だった。

時は移り、2021年、東西大仏を破壊したタリバン政権が復活した。戦乱は治まったが、不安定な情勢が続く。龍谷ミュージアムの学術的な特別展を鑑賞しながら、アフガニスタン明日を思った。いつの日か確かな平和が訪れ、文化財保存が生きていく糧になることを信じたい。