「砂漠の美術館」中国の敦煌は世界の宝 窟の数は1000以上も、壁画や塑像に加え古文献

甘州から粛州までは五百支里(編注・一里四百-四五十メートル)、約

十日間の行程である。水の涸れた川の岸に露営した翌日から、部隊は細

かい石の原へはいったが、その石の原は進むにつれて次第に沙漠の様相

を呈して 行き、終いには全くの沙漠に変わってしまった。行けども行

けども一木一草なく、沙の原だけが果てしなく続いて遠く天に連ってい

た。馬は沙中に脚を埋めないように蹄(ひづめ)に木履を履かされ、駱

駝は蹄を※牛(やく)の皮で包んでいた。 (講談社刊)から抜粋

井上靖の『敦煌』の舞台を西安から列車旅

井上靖は一度も現地に足を運ぶことなく、この名作『敦煌』を書き上げた。作家を駆り立てたのは未知なる沙漠の洞窟に塗り込められた経典などの夥しい貴重な資料のナゾだった。そして約千年にわたって創り出された壁画と塑像への憧れだ。着想から6年の歳月を経て、1959年に発刊された。時を経て1987年、「敦煌・莫高窟」はユネスコの世界遺産に登録された。

2004年9月、私にとって7年ぶりの敦煌は、西安から27時間余かけての列車旅だった。飛行機なら4時間足らずで着くが、井上靖の書き込んだ果てしない道のりを少しは味わえた。一行は、朝日新聞東京本社の論説委員を中心とした13人だった。数年前から有志らでシルクロード探検隊を結成して毎年夏休みに旅していたが、前年はSARSの影響で中止していた。論説委員の経験もない私が加わったのは、敦煌研究院接待部主任の李萍(リー・ピン)さんが知人だったことにもよる。

西安駅を午後6時過ぎに出発した寝台列車は、急行とは名ばかりで、沙漠に点在する駅ごとに止まった。しかも車両は30年以上前に製造したと思われる旧型で、線路の継ぎ目のひどい所ではガタガタと揺れ、水も飲めない始末だ。ただ列車旅なので、論説のメンバーから時事問題や趣味の話までいろいろ話し合えたことは収穫だった。

丸一日がかり、挟まれ細く伸びた鉄路を進んだ。車窓には不毛の大地が広がるばかりだ。『敦煌』の舞台となった西暦1000年代の涼州、甘州、粛州そして敦煌のある沙州へと河西回廊をひた走った。当時、よくも馬や駱駝に乗り、多くの歩兵たちが駆け巡って戦いを繰り広げたものだと驚く。

翌日午後9時前に敦煌駅に着いた。ここは2002年まで柳園と呼ばれた所で、敦煌市内までさらにバスに乗り換え2時間半もかかった。さすがにシルクロードの一大オアシスだけのことはあった。

世界遺産の莫高窟は、敦煌の中心部から東南へ約25キロに位置し、鳴沙山の東側の絶壁に南北1・8キロにわたって掘られた窟群だ。十六国時代を皮切りに随・唐の隆盛期を経て五代、宋、清代に至り、ほぼ4世紀に始まって14世紀までの約1000年間にわたって生み出された。窟の数は1000以上もあり、この時点までに492窟が発掘されていた。

敦煌の石窟芸術は、現存する壁画が莫高窟と安西楡林窟、さらに東千仏、西千仏にも散在し、これらを合わせると5万平方メートルに及び、塑像は3000体近くある。

「敦煌」展に塑像や壁画や仏画、複製窟など展示

初めての敦煌は1997年8月、飛行機での旅だった。朝日新聞創刊120周年記念事業として「シルクロード 三蔵法師の道」のテーマで展覧会をはじめ学術調査、国際シンポジウムを準備するため西安を訪れた際、足を延ばしたのだ。

「敦煌の美」に触れたのは、「砂漠の美術館─永遠なる敦煌」展(朝日新聞社など主催)が1997年2月から4月まで神戸市立博物館で開催され、私が主催側の実務責任者として加わったことによる。敦煌展は敦煌研究院の設立50周年を記念して開催されたもので、東京都美術館、福岡県立博物館と回り神戸が最終会場だった。

シルクロードのオアシスに拓かれた敦煌・莫高窟は、断崖に掘られた洞窟寺院で、壁画や仏像、経典などが残っている。しかし保存のため未公開の窟も多く、全容を知ることは難しい。同院の協力のもと、展覧会では塑像10数体のほか、壁画や仏画、経巻、出土文物など約100点が展示された。とりわけ莫高窟の第二四九窟と楡林窟の第二五窟は、精巧な複製窟を再現し制作展示した。

「敦煌」展の会期中、随展者として接待部副主任だった李萍(リー・ピン)さんと研究スタッフが来日していた。「接待部に所属していますので、日本からの訪問を熱烈歓迎します。文物だけでなく敦煌学といった研究や振興にも力を入れています。敦煌の宝は中国人だけでは守れません」。李さんは流暢な日本語で、敦煌の歴史や現状、今後の保存・修復について熱っぽく語っていた。

私は何度も会場に足を運び、李さんらと一緒に食事をしたり、奈良の古寺訪問の案内などで親交を深めた。また李さんは、かつて神戸大学に留学しており、百橋明穂教授の指導を受けていた。その後、百橋教授は私が担当した「シルクロード 三蔵法師の道」展の監修を引き受けていただくご縁も重なるなど、人のめぐり会いの不思議さを感じた。

李さんとの再会は敦煌展閉幕後、半年足らずで実現したことになる。三蔵法師・玄奘が天竺・インドへの道中で敦煌に立ち寄っていて、楡林窟には、ゆかりの壁画があり、玄奘が描かれていた。李さんの計らいで、敦煌研究院の責任者とも会って、有意義な懇談が出来た。しかし展覧会では、運送などの問題もあり、借用に至らなかった。

わずか1泊だったこともあり、壁画のある窟の見学に1時間ほどしか取れなかった。しかし夕刻には、敦煌市内から南へ6キロに広がる砂丘を訪ねた。ここは敦煌の観光名所で、東西約40キロ、南北20キロ続き、小高い鳴沙山とそのふもとに月牙泉は鳴沙山があった。ラクダで月牙泉の近くまで移動したが、まるで「月の砂漠」に歌われるような別世界に来た感じがした。

莫高窟と楡林窟の窟内壁画や菩薩像を堪能

2度目の敦煌は4連泊なので、莫高窟と安西楡林窟の見学にこだわった。再々会となった李さんは主任となり、臨時スタッフを加えると90人もの接待部の責任者となっていた。ホテルに訪ねてくれた李さんとは積もる話で時間の経つのも忘れるほどだった。

壁画や塑像の保護ため、公開窟はしばしば変更されているそうだが、李さんの配慮もあって、莫高窟では計17の窟を約3時間かけて鑑賞できた。いずれの窟も一つとして同じ形態ではない。天井には千仏やハスの華が描かれ、 側壁にも仏や飛天、様々な宗教行事、庶民の生活なども活写されていた。

まずシンボルともなっている九層の楼閣に収まっている第九六窟に入ったが、高さ約35メートルの弥勒菩薩像に圧倒された。もともと自然の崖を削り、泥をかぶせ彩色したものと思われるが、初唐に作られた一大芸術品だ。

目玉の一つ、第五七窟の仏説法図の菩薩壁画に魅了された。色白く透き通るような肌、頬にはうっすらと紅がさし、唇の深紅が鮮やかだ。伏し目がちに少し微笑みを浮かべる菩薩は、懐中電灯の明かりに妖しい美しさを放っていた。高松塚古墳の「飛鳥美人」は写真でしか見ることができないが、やはり実際に目に触れられた感動は格別だった。

第四五窟は前室に続いて主室があり、本尊の左右に比丘、菩薩、天王の七塑像が配され、息を呑む迫力だ。とりわけ菩薩の身体がS字の形をしており、その豊満な造形美に感銘を受けた。

奥に深い長方形の第二七五窟主室には、高さ3メートル以上の大きな交脚菩薩が坐していた。両脚を交差させた独特の姿で、左手をひざの上に置き冠をいただく彩塑像の美しさは印象的だった。

特別に見せていただいた第一九六窟は、その年、1年かけてアメリカのスタッフが立体映像の撮影をしていた。特殊照明の明るさの中、晩唐に描かれた西壁の南側には、舎利佛が勝利を得て、外道が仏法に帰依し、髪を剃り出家する姿が色鮮やかに保存されていた。また塑像も装飾の細部までじっくり鑑賞でき感激した。

最後に見たのが莫高窟を有名にし、小説『敦煌』のナゾでもあった第一七窟だ。1900年に、王道士によって窟の側壁に閉じ込められた5万点にも及ぶ敦煌文書が発見された。それらは、仏典のみならず、儒教、道教、マニ教から公私の文書に及ぶ古写本類で、スタイン、ペリオ、大谷探検隊らにより、海外に持ち出された。現在、返還問題が生じているものの、敦煌学の基礎になったものだ。

『敦煌』は、11世紀の初頭の宋と勃興する西夏との動乱に巻き込まれた一人のインテリ趙行徳を主人公とする物語で、主人公の西夏文字や仏教に対する情熱などが核となっている。しかし「なぜかくも多数の古写本が隠されていたのか」という作家の疑問が主題だ。井上は宋の前進基地敦煌への西夏の進出による破壊から守るため窟を塗り込めたとしているが、一七窟には14世紀の文献も入っていたことから、史実とは明らかに違っている。でもその謎解きが読者のロマンをかき立てるのだ。

敦煌から東へ100キロ、安西楡林窟でのお目当ては第三窟の玄奘取経図だった。後世の小説『西遊記』より300年も前に描かれた最古のもので、玄奘が猿の行者を従え、合掌礼拝する姿が描かれていた。三蔵法師は国禁を犯しての出国だったが、天竺・インドから経典を持って敦煌に帰国した際は時の太宗皇帝に歓迎されたのだ。この窟は修復中で年内閉鎖中だったが、ここも李さんの計らいで特別に見ることができ、とても感慨深いものだった。「三蔵法師」展では薬師寺に伝わる第三窟の玄奘の模写を展示した。

急増する観光客、「保存と公開」の難題

敦煌からの帰路、古代関所址の玉門関、陽関、嘉峪関をたどった。河西回廊の陽関に向かう道を途中から外れて約60キロ西に行くと玉門関に着いた。東西24、南北26、高さ10メートルもの方形の要塞址が残っていた。漢代はここが国家権力の及ぶ西端にあり、万年雪をいただく祁連山脈が望めた。

僅かな烽火台址だけを留める陽関は、雪解け水の恩恵でぶどう園が広がるオアシスの高台にあった。唐代の詩人、王維の「西、陽関を出ずれば故人無からん」と詠われた所で、「この地を出たら旧友がいなくなるであろうから、友よ酒をもう一杯」との意味だ。陽関のふもとには2003年に古城を模した博物館が建設され、当時の戦争の道具も展示されていた。

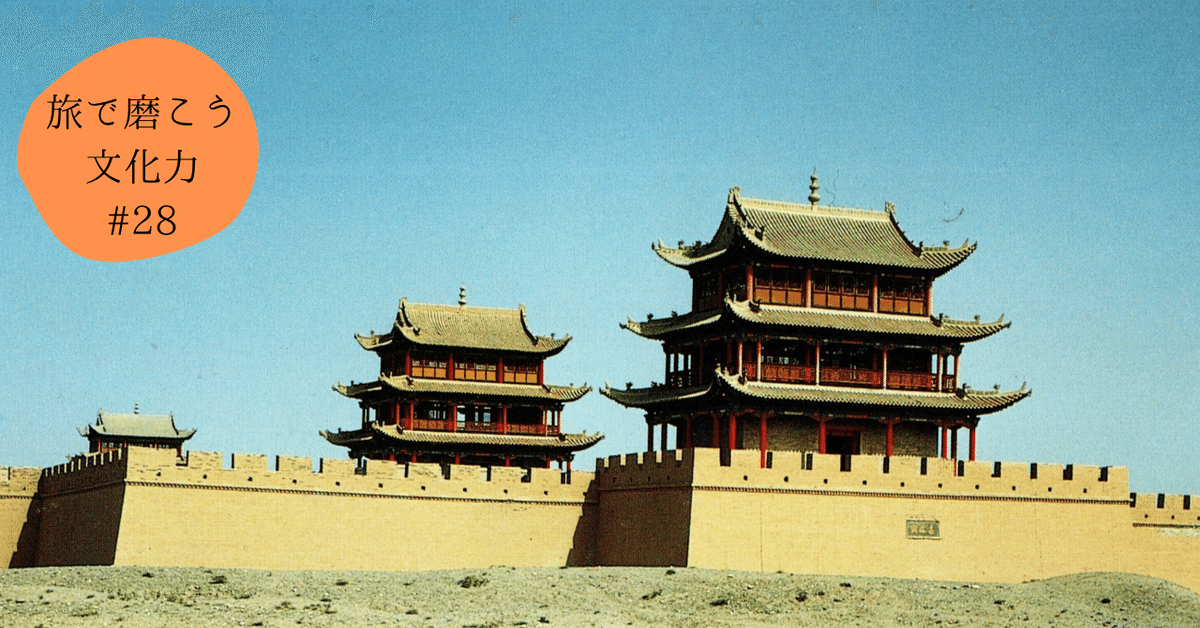

沿道の沙漠にも育つタマリスクと駱駝草を見ながら東上し、明代の「万里の長城」の終着地、嘉峪関も見学した。高さ11メートルの城壁に囲まれた城内は3万3500平方メートルもあり、東西の門には17メートルの三層の楼閣がそびえる。まさに「天下雄関」と呼ばれる広大な要塞だった。これらの関所は軍事拠点だっただけに、『敦煌』の世界が現実味を帯びて実感できた。

帰国後、あらためて『敦煌』の舞台を、現在の地図に落としてみた。沙漠の中で群雄割拠を競っていた地域の何と狭く小さなことか。敦煌のさらに西方にはタクラマカン沙漠が広がっている。広大な中国大陸は、戦乱だけでなく自然の猛威によって、『敦煌』に描かれた11世紀の都はことごとく沙漠の中に埋もれてしまっている。その中で莫高窟のみがほとんど往時の規模を遺し、その姿を鮮明にしのぶことができるのだ。

莫高窟の観光客は1979年の公開後から毎年漸増してきたが、それでも1980年代半ばまでは年間10万人そこそこだった。しかし世界遺産に登録されて以来、世界各地から増え続け1990代半ばには20万人台に、そして私どもが訪ねた2004年は35万人に達する見込みだと聞いた。

それから20年の歳月、辰年の春節連休中、莫高窟や鳴沙山など敦煌六大風景区を訪れる観光客の人気が高く、累計受け入れ数は延べ22万8700人に達したという。中国甘粛省敦煌市の文化・観光部門が発表した統計によると、2023年の内外の観光客数は6日時点で700万1800人となり、初めて700万を超えた。私の再訪時と比べると、なんと約20倍にもなる。

李さんはすでに退職しているが、接待部の立場からすると観光客の増加はうれしいが、保存のことを考えると複雑な心境だと話していた。今後について「公開と保存の相反する課題をどう調整していくかはとても難しいことです。今後は保存・研究・利用の壁画センターを設けてバーチャル展示などで、増える観光客に理解を求めたい」と、強調していた。

敦煌に調査団、石窟保護を着手した平山画伯

敦煌の石窟芸術は世界の宝だ。この敦煌石窟の保護に取り組んだ平山郁夫画伯(2012年死去)のことを銘記しておきたい。平山さんは敦煌に初めて訪れたのが1979年9月だった。千年にわたって造営された敦煌の壁画は、その規模や質の高さから、まさに世界の宝といえたが、変色と退色も著しかった。その「美」に魅せられる一方で、荒廃にも目を向けた平山さんは、この最初の訪問で壁画保存について、なんとかできないかと考えるようになった。

敦煌莫高窟の素晴らしさを実見した平山さんは帰国後、文物保護の緊急性を日中両国の関係機関に訴え、精力的に説得する。1973年から東京藝術大学教授になっていた平山さんは調査団の派遣計画を進める。82年になって、文部省の科学研究費の助成を取り付けたが、中国政府が日本の歴史教科書の内容に関して抗議する事態になり、中国側の許可が得られなかった。

平山さんは日中友好協会の参与をしていたこともあり、あの手この手を尽くし、83年に第一次の敦煌石窟学術調査団を派遣することができた。それ以来、平山さんは四次の調査団を率いて敦煌に出向く。これが契機となり、89年以降は藝大大学院の日本画・保存修復技術専攻学生に課程修了要件として敦煌研究旅行を課すようになった。

今でこそ、中国は世界有数の経済大国にのし上がったが、1980年代は、まだまだ厳しい財政事情で、地方の文化行政にまで手が回らない実情だった。見かねた平山さんは、敦煌石窟の保護を呼びかける展覧会を日本各地で開催し、その収益金など2億円を寄付し、敦煌石窟保護基金を設立した。

何度も現地に足を運ぶ中で、敦煌石窟文化財保護研究センターの建設構想が持ち上がった。とても個人レベルではなしえない事業だった。かといって日本の無償援助は単年度予算であり、完成後のフォローも課題であった。

平山さんは、日中の文化や経済交流が進み始める機運に乗じて奔走した。日本政府の要人に敦煌石窟保護の重要性を説明し、1987年の日中文化交流政府間協議で協力事業推進が決まった。翌88年には、この事業の継続的な推進拠点として、経済界や広く国民からの支援によって文化財保護振興財団(現:文化財保護・芸術研究助成財団)が設立された。

当時の竹下登首相が現地を訪れた際、案内役として同行し、センター建設の道筋をつけたのだった。ODA(政府開発援助)による10億円の文化無償協力で、敦煌石窟保存のための展示研究センターが1994年夏に完成した。

その後、2000年には、ハイテクの分析装置が財団から研究院に贈られ、石窟文化財保護事業の技術的機能も高まった。02年から第五三窟壁画の保存修復に関する日中共同研究が4年間にわたり実施された。06年からは日本および中国敦煌莫高窟壁画の保存にかかわる若手研究者育成の共同研究とトレーニングを実施し、文化財保護の国際協力のモデルとなっている。

平山さんは、よく二つの顔を持つといわれてきた。画家としての顔と、文化財保存活動の顔だ。これらは別の活動のように見えるが、平山さんにとっては密接なつながりを持っていた。

世界各地の文化財を訪ね、単に風景だけでなく、そこに生きる人の表情を捉えた。歴史や人間の営為の痕跡を描き込んだのだ。こうした現場主義に即した絵画表現が、新鮮な描写と評価され、現場から生まれた文化財保護への情熱と行動力が、行政や政治まで動かしたのではなかろうか。平山さんの文化財保護活動は、敦煌から始まり、やがて「文化財赤十字構想」へ発展することになる。

最後に、冒頭に続き、画伯の作品を掲載し、「敦煌の美」を伝えたい。