Vol.16 まちとこころが”カラフル”になる!?アートによるまちづくりの国内外の事例紹介

世界各地でアートを用いたまちづくりが行われています。

芸術祭やアート作品などをきっかけに、初めての地域に訪れるなんてことも少なくないんじゃないでしょうか!

僕も、のちほど紹介する瀬戸内国際芸術祭に参加したときに、初めて瀬戸内をめぐり、すっかりあの海や島が大好きになりました。

今回は、シティプロモーションの事例紹介に続き、アートによるまちづくりの国内外の事例を参考にして、まちづくりのヒントになったらと思います!

アーティスト・イン・レジデンスとは?

地域でのアート活動の一つに、アーティスト・イン・レジデンスというものがあります。

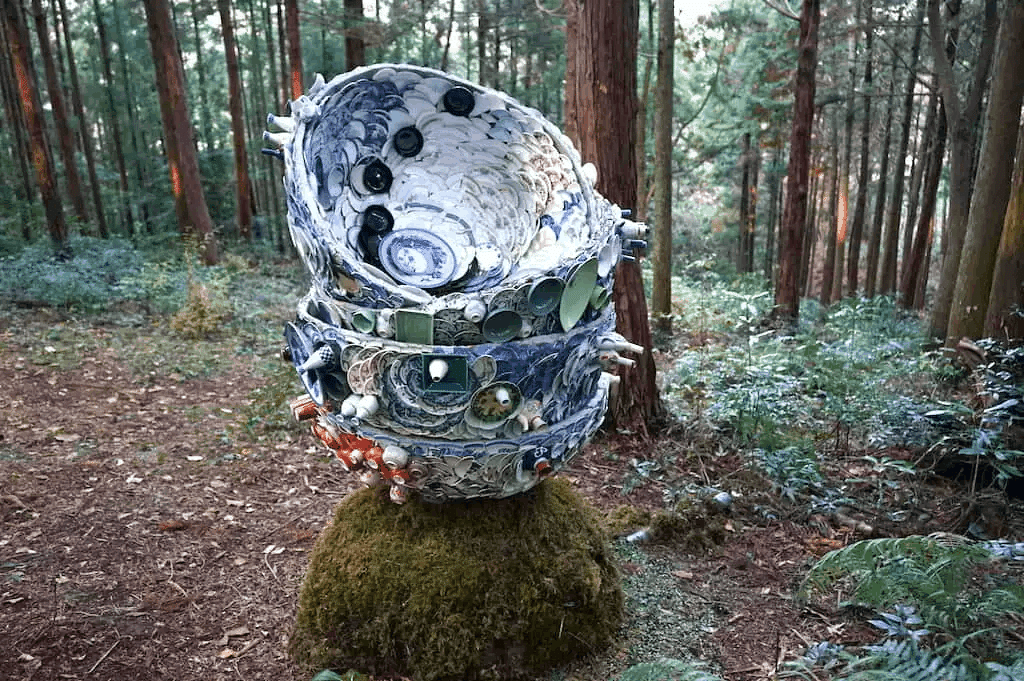

アーティスト・イン・レジデンスとは、簡潔に表現するならば、アーティストの滞在型創作活動、またその活動を支援する制度といえます。すなわち、アーティストが国境や文化の違いを越え、非日常の空間に身を置き、異なる文化や歴史の中での暮らしや、現地の人々との交流を通して、刺激やアイディア、インスピレーションを得、新たな創作の糧としていく活動なのです。

このアーティスト・イン・レジデンスが一つのきっかけとなって、地方創生の成功例・神山モデルと言われるまでになった徳島県神山町の事例をまずは紹介します。

創造的過疎

神山アーティスト・イン・レジデンス(徳島県神山町)

——よくあるのが移住希望者を補助金で支援する方法ですが、お金が理由ではなく「ここに住みたい」と思うくらい、神山のことを心から好きになってもらうにはどうしたらいいか。——ちょうど県で「とくしま国際文化村」を作るという構想があり、——アーティスト・イン・レジデンスをやろうという話が浮上してきた。

とはいえ、アーティストを呼ぶということは、異質な存在を地域に迎え入れることです。——アートを勉強したことのない八十歳代のおばあちゃんが、アーティストが日々思い悩んだり、夢中になって取り組んだりしている姿を見て、「結局は同じ人間なんだ」という意識の変化が、町のあちこちで起き始めたんだと思います。

つまり、大切なのは“ものの見方”だと思うんですよ。——最初は「なんでこんなものを作るんだろう?」と思うことがきっかけになり、「自分には意味がないように見えても、この人にとっては意味があることなんだな」というように、自分とは違うものの価値を認め、異なる考え方の橋渡しになっていく。さらには、それに触発されて、自分でも面白いことに取り組んでみようという意識が育まれていく。その意識の変化が引き金になって、滞在アーティストたちの「ここに住みたい」という印象や想いにつながり、多くの移住者を呼び込む流れを生み出していった。

アートという何か本質に近いものをきっかけに、そこに住む人々の意識が変わり、そしてまちが変わってきているのだと思います!

他の国内外の事例もいくつか紹介していきます。

海の復権

瀬戸内国際芸術祭(瀬戸内)

「島のおじいさんおばあさんの笑顔を見たい。」-そのためには、人が訪れる“観光”が島の人々の“感幸“でなければならず、この芸術祭が島の将来の展望につながって欲しい。このことが、当初から掲げてきた目的=『海の復権』です。

有史以来、日本列島のコブクロであった瀬戸内海。——しかしこの静かで豊かな交流の海は近代以降、政治的には隔離され、分断され、工業開発や海砂利採取等による海のやせ細りなど地球環境上の衰退をも余儀なくされました。そして世界のグローバル化・効率化・均質化の流れが島の固有性を少しずつなくしていく中で、島々の人口は減少し、高齢化が進み、地域の活力を低下させてきたのです。

私たちは、美しい自然と人間が交錯し交響してきた瀬戸内の島々に活力を取り戻し、瀬戸内海が地球上のすべての地域の『希望の海』となることを目指し、瀬戸内国際芸術祭を開催しています。 5回目の芸術祭となる瀬戸内国際芸術祭2022においても、これまで同様、海に囲まれどこからでもアプローチでき、農・工・商が混在した原初の人びとの存在を教えてくれる瀬戸内の島巡りを通し、この先地球上に人が生きること、展望を持つことを考えながら、作品を展開していきます。

瀬戸内国際芸術祭実行委員会と日本銀行高松支店によると、2019年の瀬戸内国際芸術祭に伴う香川県内における経済波及効果は180億円にものぼると発表されています。

体験できる現代アート「機械仕掛けの遊園地」

ナント(フランス)

かつて造船業で栄えていたナント島は、1970年〜80年代にかけて経済停滞の時代を迎えます。1987年に島の造船所で建造された最後の船が船着き場を離れると、工業が盛んだった島の西側は荒地となってしまいます。

ナント島の再生プロジェクトは、広大な工業地帯の跡地を、持続可能な生活環境とビジネス環境に変えることを目的としています。また、1987年に閉鎖された地元の造船業に代わる、クリエイティブな芸術地区に魅力的な企業を誘致することも企図しています。

——持続可能な島のためのマニフェストに基づき、実験的なプロジェクトや新しいアプローチを4つの主要な方向に向けています。

・公益の目的のために住民が協力して何かを行う文化

・新しい形のモビリティ(移動手段)

・利用者のウェルネス

・場所のレジリエンス(エコロジカルフットプリントや再利用など)

ヒューマンスケール・シティ

ビルバオ(スペイン)

ビルバオ市長は今「ヒューマンスケール・シティ」なる理念を掲げる。「人間が五感で実感できる(物理的・心理的)距離感を持った空間や対象(建物や人間)の豊かな都市」と訳せばいいだろうか。「人間感覚」を大切にすることで「人が集まる街」となり、それが新たな経済価値を生み続ける都市だと気付いているようだ。「人間感覚」を起点にした文化・経済の都市づくりこそ、持続可能なスマートシティとなるはずだ。

・スロー・モビリティ ~歩きたくなる街~

・ランドマーク・アート ~心に残る街~

・エンカウンター・スポット ~語らいたくなる街~

海外の事例は、都市計画などのハードと紐付いて大規模に行われていることが多く、リスクが大きい分大きなインパクトを生み出す可能性も高いのです。

アート×まちづくり=??

アートによるまちづくりの事例を国内外それぞれ2つずつ引用させていただきました。

アートはそれ自体が持つ喜び・娯楽という側面だけでなく、地域経済の活性化をはじめ、地域コミュニティの形成や休眠不動産の活用にもつながっています。

また形に見えるもの以外にも、長期的に見ると価値観の醸成される可能性があります。

アートと地域の資産を掛け算して、

世の中に対する問いを立て、提案をすることで

それに触れた人の心に何かをもたらすという価値に加えて、

地域の方々の認知の枠組みをリフレーミングするという観点でも、

とても価値があるなと思いました。

その一方でアートの手段化や、地域の搾取といったプラスだけではない側面も忘れてはいけません。

アートによるまちづくりの成功要因

前回に事例紹介でも述べましたが、大切なのは、そのまま自分の地域に導入するのではなく、自分の地域にフィットした形にアレンジをしていくこと。

今回挙げた事例以外にも調査をして、アートを用いたまちづくりで大切だと感じたのは

・行政主導の強いコンセプト

・住民参加の仕掛け作り

・文脈に紐付いた複合施策

・経済効果による持続性

・象徴となるランドマーク

です!

僕も活動している北海道美唄市の資産とアートを掛け合わせて、アートが持つ可能性を探っていけたらと思います!

今回も最後まで読んでくださり、ありがとうございます。

みなさんのスキ、フォローが励みになっているので、引き続きよろしくお願いいたします!(コメントも大歓迎です)

いいなと思ったら応援しよう!