縫工筋について

アスリートが運動指導者になる為に必要な学びを提供しているメディアです。

特に、専門書を読んでも内容が全く頭に入ってこないとか、体育系の学部や専門学校に進んだけれど授業内容が理解できていないとか、そういった方向けに執筆をしています。

過去記事も含め、全て無料でお読み頂けますので、お気軽にご利用ください。

さて、今回のテーマは「縫工筋」です。

何それ!?となったあなた!大丈夫ですよ。

ゆっくり読み進めていってください。

股関節や膝関節に関わる筋

一般的に、股関節や膝関節と言った、分かりやすい関節に関わる筋はイメージが付きやすいものです。

こちらのメディアでも、例えば大腿四頭筋、ハムストリングス、大殿筋、腸腰筋などといった、運動指導者を目指す方にとっては比較的メジャーな筋を簡単にご紹介しています。

ただ、実は今挙げた筋も、大腿四頭筋は大腿直筋、外側広筋、中間広筋、内側広筋と4つの筋のことで、ハムストリングスも、大腿二頭筋(短頭・長頭)、半腱様筋、半腱様筋と分かれていますし、大殿筋は1つとして捉えられたとしても、腸腰筋は明確に大腰筋と腸骨筋の総称です。

この時点で覚える名前が沢山あって、しかもこれらが比較的テストなどにも出しやすいことから、これらばかりを覚えている場合が多いでしょう。

しかし、上記の筋と同等に重要な筋にも関わらず、なぜがあまりまともに取り上げられない気の毒な筋たちがまだまだ沢山あるのです。

今回はその中から、ある1つの筋をご紹介します。

縫工筋とは

こちらは「ほうこうきん」と呼びます。

縫工とは、「縫い物(ぬいもの)をする人」を指す言葉です。

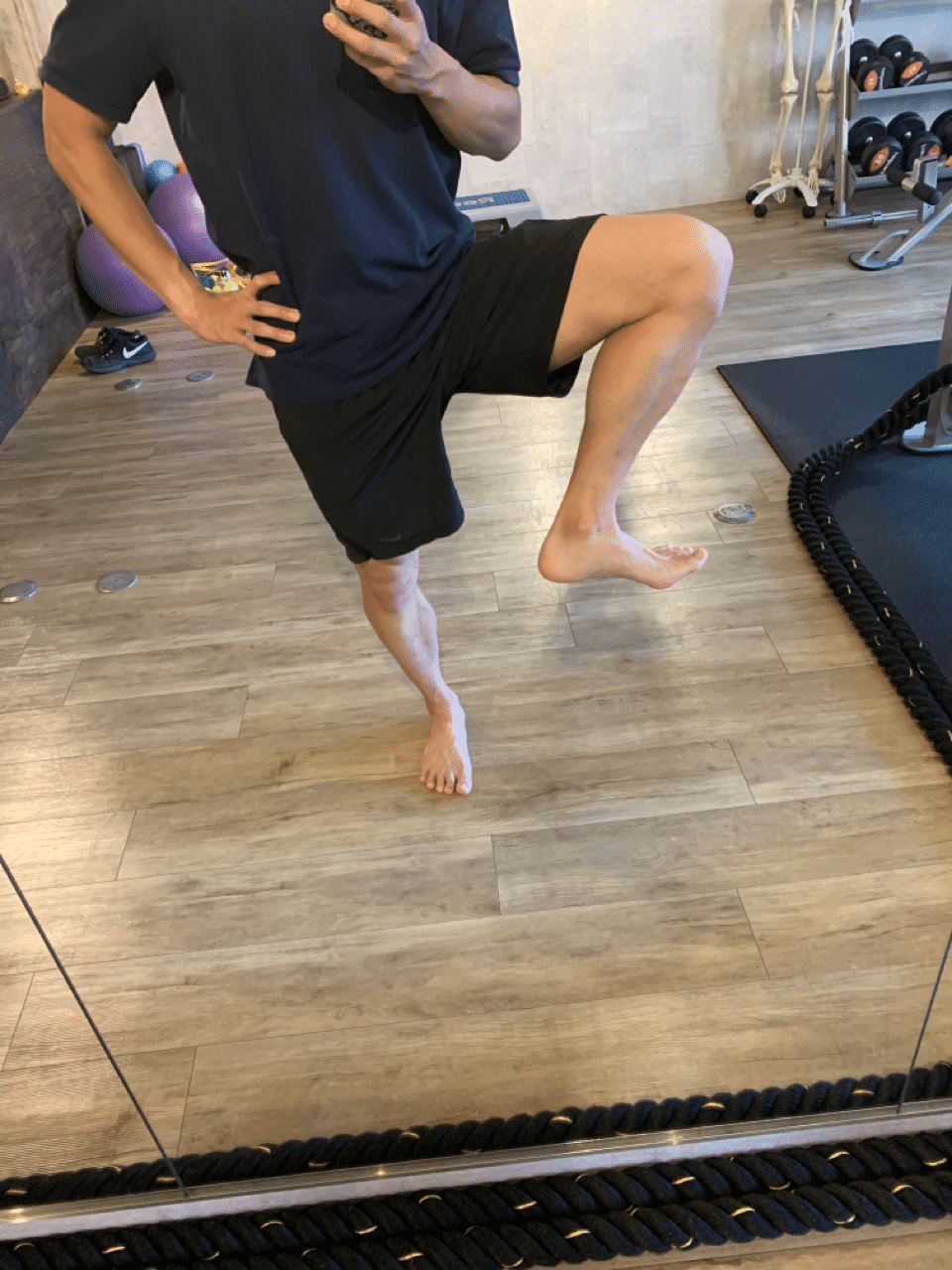

分かりやすく、地べたである程度大きな布を使った縫い物をするとしましょう。

その時、片方の膝(利き手側)を立てて(膝関節と股関節の屈曲)、膝をやや外へ倒す(股関節の外転と外旋)とやりやすいはずです。

※本記事のサムネイル画像の姿勢がそれです。

まさに、いまカッコ内で太文字になった機能は、縫工筋が収縮することで起こります。

だから、こんな一風変わった名前が付けられたのです。

縫工筋の詳細

改めて縫工筋の起始、停止、機能を確認しましょう。

起始部は「上前腸骨棘」といって、いわゆる骨盤の高さの目安となる位置です。

そして筋は大腿部を斜めに走行し、膝の内側である「鵞足(がそく)」に停止します。

股関節と膝関節を斜めに跨ぐ多関節筋ですから、その機能がやや複雑ですが、先ほどの「縫い物をする時の姿勢」という覚え方をするか、サッカーのインサイドキックをする時の脚の動きをイメージするとよいでしょう。

※下記画像参照

専門用語で言うなら、股関節の屈曲、外転、外旋と、膝関節の屈曲と内旋に関与します。

アプリや本で筋の走行ラインを確認しよう

今は便利な時代です。(急に昭和生まれ感満載のコメント)

機能解剖学もアプリで確認する事が出来ますし、もちろんお手持ちの書籍でも確認する事が出来ます。

こうして、一度簡単に教えてもらってから本を見ると、今まで意味が分からなかったことも分かるようになるかもしれません。

自分に合った勉強法を編み出していってくださいね。