デザインって、なんですか?

月イチで大阪市内で無料のデザイン勉強会を開催しているのですが、その内容を文字起こししてさらにそれを要約した内容をnoteにも展開します。全8回の第1回目です。

ちなみに、この勉強会の記事は勉強会の内容を文字起こししたテキストファイルを分割してChat GPTに読み込ませて翻訳した文章をベースに作成してみています。作り方などはいつかまた別の記事にまとめたいと考えています。

さて、第一回目はこれまでのデザインの歴史の超超ざっくりとした振り返りと、現在のAIの時代における心構えや必要な知見についてを扱いました。

よければお付き合いください。

デザインのはじまり

デザインの概念は19世紀に生まれました。それまでの工業製品は手作業で生産され、美しさが備わっていました。しかし、産業革命によって工業製品が大量に生産されることでモノの供給量が圧倒的に増えたのですが、反面モノ自体に内在していた美的な品質は劣化していきました。

この状況を危惧したウィリアム・モリスがアーツ・アンド・クラフツ運動を起こし、工業製品に美を取り戻す運動を起こしました。

この運動は大量生産の中に芸術性を見出し、デザインの概念が生まれたとされています。

この時代の代表的なアーティストにアルフォンス・ミュシャがいます。彼のように植物をモチーフにした美しい装飾が、当時のデザインに求められました。

デザイナーという職業はこの時代に確立され、文化を創造し、デザインを重要視する気概を持つ人々が活動しました。

バウハウスの誕生

19世紀から始まったデザインの発展は、後にドイツのバウハウスという学校を中心に進化を遂げていきます。

バウハウスはデザイン教育を重視し、新しいデザインのアプローチを試みました。

バウハウスはデザインの発展に大きな影響を与えた先進的な学校で、今日におけるデザインの根本の哲学はここから発展した、と言っても言い過ぎではないくらいの伝説的な学校でした。

この学校は機能美を重視し、無機質な物体に対する装飾だけでなく、人が快適に使えるデザインに焦点を当てました。

初代学長の建築家ウォルター・グロピウスによって設立されましたが、ナチスドイツの影響もあり、学校は短命のうちに閉学となってしまいました。

しかし、後に世界のデザインに影響を与える考えを残しました。

バウハウスは製品が美しいだけでなく、使いやすさも考慮すべきだと教えました。

20世紀には加工技術や、計算機などのに代表される高度な情報技術が発展し、デザインはこれらの技術との結びつきが求められました。

デザインの課題は触媒インターフェースの役割であり、人と技術を結びつけることでした。

さて、19世紀はどちらかというと単に美しい装飾が重要視された時代でしたが、20世紀に入るとデザインの概念が複雑化し、美しさだけでなく、使いやすさや情報技術との接続に対する考慮が重要となりました。デザインは多次元的な議論が含まれ、20世紀のデザインはさまざまな要素が組み合わさっていた時代でした。

バウハウスの思想が産業に結びつき、デザインの概念が20世紀に花開きました。その後、デザイナーたちがビジネス成功を収め、世界的に注目されるようになりました。20世紀はデザインが進化し、多くの新しいアイデアが生まれた時代でした。

ポストバウハウス時代におけるデザインの成功

AppleのMacintoshは、デザインの力が成功に大きな影響を与えた良い例です。マッキントッシュの成功にはさまざまな要因が絡んでいますが、その中でもデザインは特に重要で、また、それは誰が見ても明白な事実でした。

デザインは人に認知され、商品の評価や成功に大きな影響を与える要素です。しかし、一方でデザインは批判の対象にもなり得る側面があります。

それでも、デザインはビジネスにおいて非常に重要なキー要素となり、20世紀においてその重要性が世界中で認識されました。

一方で、デザインの成功にはジョナサン・アイブのようなスター的なデザイナーが不可欠であるという側面も同時に露呈しました。デザインがビジネスの成功に結びつくためには、優れたデザイナーの存在が欠かせない、そういったデザイナーがいない企業には成功の可能性は著しく下がってしまうのではないか、という絶望感もこの時代には漂ってきたことでしょう。

そういった中、21世紀にはデザインに対する希望と絶望感に立ち向かう新たなバズワードが生まれることとなりました。

デザイン思考の勃興

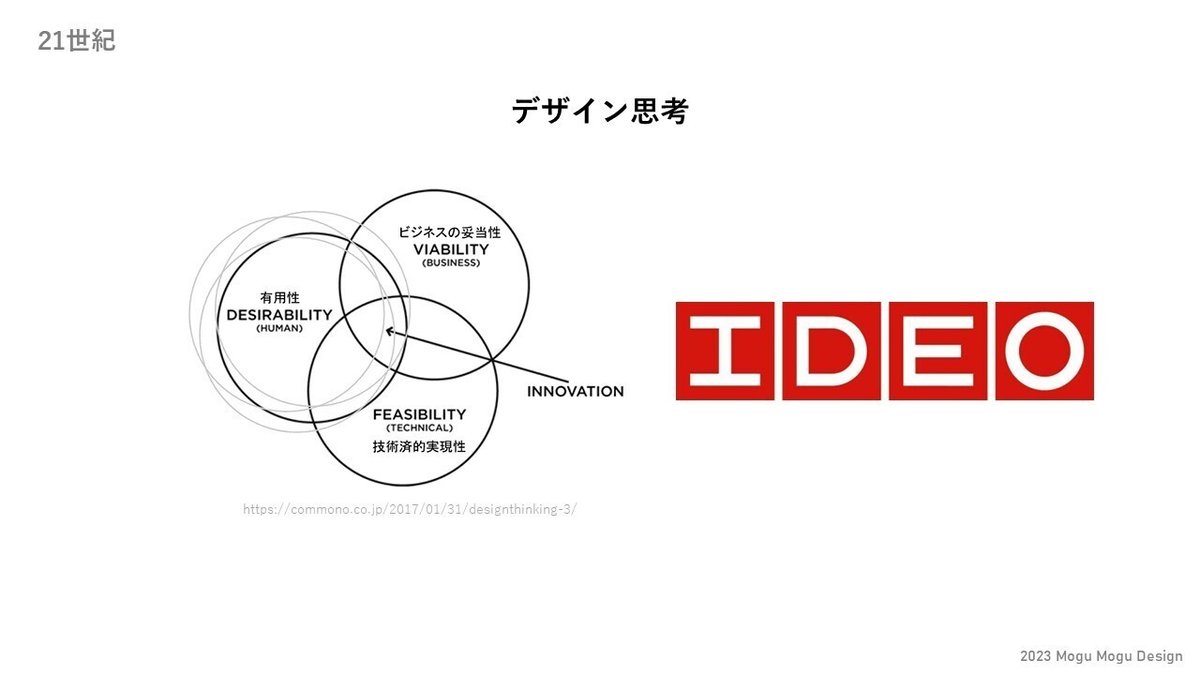

アメリカのIDEO社が提唱したデザイン思考が21世紀に入った世界を席巻しました。

デザイン思考は、アメリカのIDEO社によって提唱されたアプローチであり、これによってビジネスにおいて大きな成功を収めたAppleのようなビジネスをデザイナーのいない組織でも再現できるのではないか、ということが期待されました。

しかしデザイン思考はあくまでデザインの中の一部分を抽出し、ビジネスに適用するための方法論です。デザイナーは誰しもデザイン思考のスペシャリストなのではなく、むしろデザインという言葉を巧みに使ったIDEO社のパッケージ商品という側面もあるように思います。

デザイン思考は20世紀におけるデザインの進化と複雑化の中で、ビジネスの場での注目度があがっていきました。

しかしそれは、デザインの実態を果たして正確に捉えたものなのか、もっと言うと本当にビジネスの成功に寄与するものなのか、という点に関してはデザイン思考が出てきた当初から現在に至るまで議論がされている内容になります。

ただ、少なくともデザインという考え方がビジネスの中核にあるべき大きな概念であるという認識を広く与えたという部分においては間違いなく大きな意義があったと思います。

デザインってなんだろう

さて、改めてデザインとは何でしょうか?

ここまでのデザインの歴史を大まかに振り返ると、ARTとLOGICの要素が絡み合い、時代とともに変遷してきたように感じます。

デザインの生まれた19世紀には、アーティスティックな要素が求められました。デザインには、当時のアーティストたちが彼らの芸術性でもってデザインを文化へ昇華させようという運動がありました。

そして20世紀には多様なアプローチが登場し、デザインが深化しました。これにより、デザインは美的要素だけでなく、技術や思考、ビジネスにおいても重要視されるようになりました。

さらに21世紀にはデザイン思考というフレームワークが提唱され、デザインの課題解決思考の部分が脚光を浴び、デザインがビジネスの中核にある存在という認識が広がりました。

まとめると以下の図のようなことが言えるかと考えます。

アーティスト性からロジカルな要素へのシフトが見られ、現代ではロジックが強調されているように感じます。

これらの歴史の中で見えてきたデザインの側面はそれぞれが時代の中でなくなってしまった、というものではなく、現代においてもデザインの概念の中で生き続けているものと感じています。

デザインの定義は多様であり、現在も進化し続けています。

AI時代に求めれられる「選択力」

そして現在、AIがクリエイティブなデザインを生み出すことができるようになり、これまでデザイナーが行ってきた作業が価値を失いつつあります。デザイナーが数週間かけて作成したデザインも、AIを用いれば今では短時間で生成でき、その品質も日々向上しています。このような変化は、デザイン業界に大きな影響を与えており、デザイナーの役割と価値について再評価がされています。

ではそのような時代において、デザインに向き合う人(デザイナーに限らず)に求められることとは何なのでしょうか。

私はそれは「クリエイティブな選択力」を持つこと、と考えています。

クリエイティブな選択力とは、クリエイティブなアイデアやデザインの中から、最適なものを選び出す創造的な選択力です。

これまでデザイナーが一つのプロジェクトで生み出してきたクリエイティブなアウトプットは、AIの登場により何倍も増加していくことでしょう。そのため、サービスを開発したり、それをお客様に届けたりするような直接デザインなどを行わない人たちにとっても、膨大なクリエイティブの中から「正しい選択をする力」がますます価値のあるスキルとなると考えます。

ここで述べている選択力をもっと具体的に表現するなら、「自分たちにふさわしいものを選び取る力」と言えます。

選択の3段階

選択力というものには三つの段階があると考えています。そしてAI時代においては一番高い段階である、「ふさわしいものを選び取る力」が求められます。

この段階を理解するために、まずは一番下の好き嫌いの判断の話から始めたいと思います。

好き嫌いの判断はビジネスの議論では避けられているものです。

好き嫌いにおいては主観的な評価が支配的であり、個人の好みが議論を支配してしまいます。これは客観性に欠ける議論であり、経営会議などでは皆さんも無意識的に避けていることでしょう。来期に注力するサービスを選定する際に「なんとなくSDGsって響きが好きだから太陽光パネル事業に投資しちゃお!」なんて話はありえません。

では次の良し悪しの判断とはどのようなものでしょうか。

良し悪しの判断には客観的な要素が含まれ、数学やロジックが必要になります。ビジネスにおいては市場規模、収益性、リスクなどの要因が議論の骨格を形成します。これらの要素はクリエイティブなデザインの評価にも影響を与えます。

しかし、デザインのクリエイティブ性を評価する際には、知識や経験が欠かせず、色の影響や写真の適切な使用方法など、より高度な議論が必要です。こうした知識を組織が持ち合わせていない場合、クリエイティブな議論はレベル1にとどまりがちです。

しかし、品質の高いクリエイティブが簡単に無制限に手に入るAI時代でのデザインの議論は、レベル3のレイヤーで行う必要があると考えます。

この段階では、単純な良し悪しを超えた高度な議論が必要です。

これが将来的にクリエイティブに触れるビジネスパーソン、すなわちほとんどの社会人にとって必要なスキルであり、AI時代においては誰しもがこのレベルでの議論をクリエイティブにおいてはできなくてはならないと考えています。

では、レベル3の議論において必要な要素とは何でしょうか?

それは「軸」または「コンセプト」だと考えます。

この概念を説明するため、スターバックスの事例を挙げてみようと思います。スターバックスは「サードプレイス」というコンセプトを掲げました。これは、自宅や職場とは異なる、くつろげる場所を提供するという考え方で、広々とした空間やタバコの禁煙などが取り入れられました。

このコンセプトがなければ、レベル2の段階の議論である「好き嫌い」に終始し、合理性を重視して座席数を最大化するなど、効率的なアプローチが取られたかもしれません。しかし、スターバックスはある意味意図的に非合理的な判断をしたことで、「サードプレイス」という独自のコンセプトが際立つようになりました。

このように一見合理的でない選択をすること、言い方を変えるのであれば、自分たちにふさわしいものでなければ「一見良さそう」に見える施策でも積極的に排除してくことが、ここで述べていたクリエイティブな選択力です。

そしてビジネス施策と同様に、デザインコンテンツにおいても多くの素晴らしいものの中から「自分たちにふさわしいもの」を選び取る必要があります。スターバックスのような大手企業は、その中から最も適したクリエイティブを選び続けてきたことが成功の要因の一つだったと言えるでしょう。

選択力を鍛えるには?

デザインにおいて、クリエイティブな選択力を養うためには、2つの要素が重要だと考えます。それは、「思考」と「施行」だと考えます。

最新のAI技術が登場する中でも、人間の思考力と実践力は不可欠です。デザインにおいて、アナログな思考と実際の手作業でアイデアを形にするプロセスは、クリエイティブな能力を向上させる手段として非常に重要です。

デザインにおける選択力を向上させるため、以下のアプローチを提案しています:

思考: デザインに関する知識やアイデアを養うため、自身の思考力を高めましょう。デザインの基本原則やトレンドについて学び、デザインのコンセプトや軸を考える力を養います。デザインに対する自身のビジョンやアプローチを明確にしましょう。

施行: 思考だけでなく、実際の制作やデザインプロジェクトに取り組むことが大切です。デザインを試し、実際に手を動かしてアイデアを形にしましょう。アナログな手法やデジタルツールを活用して、自身のクリエイティブスキルを向上させます。

これらのアプローチを通じて、デザインにおける選択力を養い、日常の観察からデザインへの新たな視点を持つことができるようになります。デザインに携わらない方でも、デザインに対する理解を深めることで、AI時代におけるクリエイティブと向き合う上での必要な力が身につくものと考えています。

まとめ

デザインの成り立ちからはじまり、これから訪れる私達とデザイン、クリエイティブとの向き合い方について書いてきました。

AI時代においては、デザインを作る力よりも、選択する力のほうが圧倒的に勝ちを持つ時代です。

そして、デザインにおけるクリエイティブな選択力を向上させるためには、思考と実行が肝要です。

デザインの基本を学び、独自のアイデアやコンセプトを磨く思考力と、実際にデザインプロジェクトを手がけて経験を積む実行力が必要です。

さらに、日常の中でデザインに新たな視点を持つことが大切です。デザインに詳しくなくても、デザインへの理解を深め、日常の中でデザインに興味を持っていただけたら幸いです。

この他のデザイン勉強会の記事はこちらから↓

勉強会の内容を少しずつYouTubeでも発信しはじめました。よければチャンネル登録いただけると嬉しいです。

また、個人的に気になった海外記事を週数本メモしてたりしますので、よければフォローお願いします。

__________________________________________________________

@やました

ポートフォリオ: https://www.saito-t-design.com/

Twitter : https://twitter.com/yamashita_3

__________________________________________________________

#デザイン #デザイナー #UIデザイン #UXデザイン

いいなと思ったら応援しよう!