デザイナーと気持ちよく仕事を進める秘訣

月イチで大阪京橋のQUINTBRIDGEという施設で無料のデザイン勉強会「モグモグデザイン」という取り組みをしているのですが、その勉強会で話した内容をChatGPTを駆使してnoteにも展開しています。※ただ今回は結局ほぼ自力で書きました

全8回の第8回目です。

前回は、プロトタイピングツールに触ったことがない人に向けてFigmaを使いながら、実際に簡単なプロトタイプを作ってみる勉強会を行いました。

今回は社内外問わずデザイナーへ仕事をお願いする人やデザイナーと一緒に仕事をしている方々に向けて、デザイナーとの仕事の進め方についての勉強会を行いました。勉強会を初めて以来、複数人の方から要望をいただいていたテーマでした。

自分自身デザイナーとして依頼を受ける側に立つことが多いものの、デザインを一部社外に外注したり、あるいはディレクション側に回ってデザイナーの方へ作業をお願いする立ち回りも経験してきました。

そんな中でいろんな方々に話を聞いたり、他の人のやりとりを観察してみると、主にデザイナーとのコミュニケーションの中には以下のような課題があるようでした。

デザイナーとの作業スケジュールの立て方がわからない

どのような情報をインプットすればよいのかがわからない

思ったようなデザインがいつまでも出てこない

今回はこれらの課題に対して、私なりの考えをもとにこの解決策を探っていく勉強会になります。

(めちゃくそ長い巻物noteになってしまったので、気になるところだけ読むか、何回かに分けて読んでください、)

よろしくお願いいたします。

1.デザインの仕事に期限を決めよう

依頼をする際に期限を伝えることは必須要件です。しかし、デザイナーと作業する際、納期をどう設定すれば良いのかについて困ったことはないでしょうか。

特にデザイナーと一緒に仕事をする経験がない場合は、作業に対してどれくらい時間がかかるのかという見積もりが難しい場合があります。

例えばA4のチラシを作るのにどれくらい時間がかかるのか、ランディングページのデザインを1つを作るのにどれぐらい労力がかかるのか、ロゴデザインっていつくらいに完成版がもらえるのものなのか、、など不透明な場合があります。

しかしこのような場合であっても、まずは私は基本的に依頼側が期限を設定することが重要だと考えています。期限を伝えない依頼というものは依頼として成立していないとすら考えています。

そもそもですが、依頼とは「対応内容」「対応期限」があって初めて成立するものです。

しかし実際には、自分が仕事をしていく中では対応期限を具体的に指定されない依頼が非常に多いことに気づきます。

そのように対応期限がない依頼の場合、それが単なるスキルの確認なのか、仕事の事前共有なのか、あるいは正式な制作依頼なのかの判断がつかないという事故が発生する可能性があります。ちょっとわかりづらい表現かと思うので少し具体例を挙げて説明してみようと思います。

カレー作れますか?

例えば、私があなたに「カレーつくれますか?」と言ったとします。

すると恐らく多くの人があまり深く考えず「はい。」と応えるのではないでしょうか。

しかし次の日。私はあなたに「なぜカレーを作ってくれなかったんですか!?」と怒りながら問い詰めてきたら、、どうでしょうか。

こんなことが起こったら多くの人が困惑することでしょう。

「なんでこの人は怒っているの?」

しかし、同じようなことが仕事の現場でしばしば起こっていたりします。

何が問題だったのでしょうか。なぜ私はあなたに怒っていたのでしょうか。

実は、「カレーを作れますか」という言葉には先ほど述べた3つの異なる解釈が存在しているからです。そして、話し手と受け手側でこの解釈のズレが発生することで事故が発生してしまいます。

1つは、「カレーを作ることができるのか?」という能力の確認。

もう1つが「将来的にカレーを作ってもらうかもしれない」という事前共有。

そして、最後が実際にカレーを作ってほしい、という依頼です。

今回の場合であれば「カレー作れますか?」と質問をされた側は「カレーを作ることができるのか?」という能力の確認(1)と捉えたのに対し、質問をした側の私としては「カレーを作ってほしい」という依頼(3)として話していたためにお互いの認識の齟齬が生まれてしまっていました。

「カレー作れますか?」という言葉の中にはこういった全く異なる解釈を生む可能性が秘められており、仕事上私達はそのリスクを全力で回避しなければなりません。

「期限」を決めてはじめて解釈が定まる

このような事故を防ぐためには、依頼の中に期限を設けることが一つの方法です。

先ほどカレーの質問で言うなら、「カレー作れますか?」という質問を「今夜僕の家でカレーを作れますか?」と期限をつけて言い換えることで、その意図が明確化されます。

これによって、はじめて受け手側も「これは正式な依頼なのだ」と明確に認識をすることができるようになります。

なぜ期限が決めれないのか

上記のように、とにもかくにも依頼する際に期限を設定するのが必須となるわけですが、期限の決め方としてこちらから期限を提示する場合のほかに、相手に見積もってもらうという方法もあります。

依頼をする際に自分がどちらのスタンスを取るかを決めてから依頼をするのが理想ですが、基本的には前者のこちらから期限を提示することが依頼側の負担が少なく無難です。

と、ここまで長々と語っているものの、「期限を決めろ」なんて当たり前っちゃ当たり前の話です。

でもなぜそれができないのでしょうか。

その主な理由として考えられるものに対して例示しながら、それぞれち私なりの意見を述べてみたいと思います。

無理な日程を提示して失礼に思われたくない

まずひとつがデザインにどれくらい時間がかかるのか見当がつかないため、意図せずに無理な日程を提示してしまい、失礼に思われるのが怖いという場合があります。チラシ1枚を作るには?アプリのUIデザインを検討するには?

本当は明確な期限があるものの、相手に負担がかかるのではないかという心配があってそれを言い出せない場合があったりします。

ただ、それでも私は期限をしっかりと切ることが重要と考えます。期限を切らずに曖昧な状態にしてしまうと、仕事が前に進まず誤解が生じる可能性があります。もし不安や恐怖心がある場合は、例えば伝え方を工夫してみるのはどうでしょうか。

「あまりこういう依頼に慣れていないためスケジュール感がわからず恐縮なのですが、例えば◯日くらいで作業をしていただくことは可能でしょうか・・・?」

(ちょっと丁寧すぎかもしれませんが)このように伝えればコミュニケーションにおける摩擦は最小限に抑えることができるかと思います。明確な期限がまだ伝えられないため、いい感じ(なる早かつ最高品質)にやっててほしい

もう1つのパターンとして、期限に余裕がある場合やまだ明確な期限が設定されていない場合。仕事としては早めに進めてもらいたいという気持ちはありつつも、こちら側として具体的な期限がまだ定まっていないため明確に伝えづらい状況です。

このような場合にありがちなのが、あえて期限について話題に出さずに相手にできる限り早くかつ最高のクオリティで作業をしてもらおうとすること。

しかしこの場合も私は必ず期限を依頼側が切るべきだと考えます。例え明確な期限がない仕事であっても、こちらから制作期日について議論を進めるべきです。

依頼をする側が期限を設定しないことで、先ほど述べたような誤解を生むリスクが高まるだけでなく、依頼を受ける側としても期限が不明確な作業は作業の優先度が下がり、他の優先度の高い作業にエネルギーを消費してしまい、低クオリティなものを長納期で対応することに繋がりかねません。あえて期限を設定するほどの大層な作業ではない

仕事が進んでくると、出来上がってきたデザインに対して細かい修正を依頼する場合もあるでしょう。

たとえば、チラシのタイトル部分の一部を変更したい、とか色を別のものにしたい、という依頼です。

このような小さな作業の場合、依頼する側はあえてわざわざ期限を設定する必要もないんじゃないか?と考えて期限をなぁなぁにしてしまう場合があります。「別に文字を変えるくらいなら1日でできるでしょ」という感じ。

しかし、依頼する側が簡単な作業に思っても、実際には多くの作業が必要な場合もあります。グラフィックデザインでは、文字数の変更によってレイアウトや画像の配置が変わるため、その影響を考慮して修正を行う必要があったります。

そのため依頼をする側が例え小さな作業と考えたとしても、期限について双方で合意をするプロセスを飛ばさないようにしてください。

相手に期限を決めてもらうには

これまで述べてきた方法はいずれもこちら側が期限を決める、という話でした。ほとんどの依頼においては依頼側が期限を設けるべきと考えますが、依頼を受けるデザイナー自身に期限を決めてもらう方法の例についても少し話していこうと思います。

依頼を受けるデザイナー側に期限を設定させる際には、その作業のボリュームと品質に関する情報が必要と考えます。

またここでもチラシを作るシーンを例として考えてみます。

ボリュームについては、作るチラシのサイズやページ数の他に、どれくらい図やイラストなどを自作する必要がありそうかなどの目安があると良いです。

一方で文字数などのテキスト情報の量に関しては、デザインの作業スケジュールにさほど影響しなかったりします。

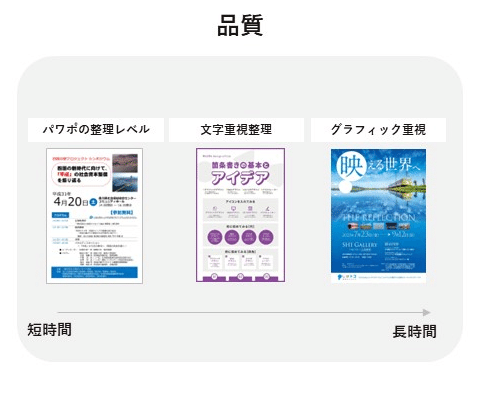

品質については、依頼をする側がどれくらいのデザインレベルを必要としているのか、というイメージです。

ここについて具体的に説明するのは結構難しかったりするかと思います。

やり方としては他の既存のデザイン事例を提示しながらデザイナーの意見を伺う方法が良いかと思います。

例えば展示会に出すようなチラシを作るのであれば「他社がこんな感じなので、これに負けないようなチラシにしたい!」とか「街なかで見かけたこのチラシに惹かれたのでこのようなデザインにできないか?」など、具体的なビジュアルをもとにコミュニケーションをとってもらえると、デザイナーは非常に楽だったりします。

これによって作業に対する期待値が明確になり、デザイナーも適切な時間と労力を見積もることができるようになります。

2.依頼の際には「デザインの型」を作るための議論をしよう

次はデザイナーとのやり取りにおいて、どんな情報を伝えるべきか、またどんな施策を取ればいいかについて話していきます。

まずは、依頼を受ける側のデザイナーの頭の中を理解することが重要です。

再度チラシのデザインを例に取り上げますが、例えばチラシの制作あれば「どんな文章を入れるのか」や「どんな図を作るのか」、「どんな構成にするのか」などチラシのコンテンツに関するインプットを主に依頼する私達は行うっているかと思います。

それももちろん大切な情報なのですが、実はデザイナーがデザインをする際にはもっと別のことを考えていたりします。

この「デザイナーがデザインする際に考えている部分」の指針となるような情報を適切にインプットしてあげることで、過不足なくコミュニケーションをとることができ、認識齟齬を防いで手戻りなどのリスクも抑えることができると思います。

このデザイナーが制作する際に考えているものを(具体的な日本語が出てこなかったのでここでは)「デザインの型」という表現を用いてみようかと思います。

この「デザインの型」とは、例えばチラシを作る場合を考えた場合、どのような雰囲気やイメージにまとめるべきなのか、ポップな感じや優しい感じ?爽やかな感じ?などと言ったデザインの大きな方向性という風に捉えていただけたらと思います。

このデザインの型を考えながら、デザイナーはどんな文章や図、構成を用いて伝えるかを常に考えています。

依頼者からデザイナーに提供される「構成」や「文章」などの情報は、料理で言うところの具材のようなものであり、デザインの型は言わば味付けです。

この味付けの部分を依頼側とデザイナー側で相互にすり合わせ、解像度を高めておく必要があります。

そのためには、依頼者は達成したいゴールや実現したい世界観、または他社との差別化ポイントなどを明確に伝えることが重要となってきます。

また、対象となるユーザー層や想定されるニーズ、競合他社のデザインとの比較などの情報もデザイナーにとってはデザインを作るうえでの大きなヒントとなります。

例えば、IT系の30代ビジネスパーソンに向けた広告であるなら、洗練された印象のビジュアルにまとめるべきかもしれませんし、あるいは地方創生を目指して地域密着で丁寧に作り上げてきたサービスを認知してもらいたい!というものであれば、信頼感と親しみやすさなどを印象として与えるようなデザインの方向性も考えられます。

これらの情報を明確に議論して、お互いの目指すべきデザインの姿に差異が発生しないように丁寧にコミュニケーションをするように心がけてみてください。

依頼では意義やゴールを知りたい

しかし、実際に自分がデザイナーとして依頼を受ける際にはほとんどこういった欲しい情報を得られません。

それなのに依頼の会議では30分も1時間も拘束されてしまう。それはなぜだろう、ということを考えてみました。

依頼する側がデザイナーに作業を依頼する際に伝える情報は、主に以下の3つに分類されるかなぁと考えています。

意義やゴール: サービスやプロダクトの目的や価値提供先など、ビジネスの目標や理念です。例えばパンフレット作成の場合、「これは大企業の管理職を主なターゲットに売っていきたい」とか「DXを促進して労働環境を改善し管理者の業務を支援したい!」といった具体的な目標が含まれます。

コンテンツ: デザイナーが作成するべきコンテンツやその機能などの情報を提供します。たとえば、パンフレットの場合は、その紙面のサイズやページ数、実際に掲載したい情報などがここに含まれます。

外部環境: ターゲット顧客や競合他社、ビジネスモデルなど、サービス提供の背景や環境に関する情報を提供します。これは、依頼者が関与する会社やステークホルダー、サービスの実装条件、仕様などを含みます。

これらの情報の中で、デザイナーが最も必要とするのはトップにある意義やゴールの情報です。その次にコンテンツ、そして最もデザインにおいて重要度が低い情報が外部環境に関するものです。

しかし、実際に私が会社で働いている限りでは依頼者側が意義やゴールについて詳しく説明してくれることはほとんどありません。

その代わりに、依頼の打ち合わせのほとんどの時間を外部環境の情報の説明に費やしてしまっています。

なぜ依頼の場で意義やゴールが伝えられないのか

こういった問題は依頼側が日頃業務で向き合っている世界観と、デザイナーが仕事を行う上で求めている世界観に差があることによって生まれてしまう事故のように感じます。

依頼者を行う人は多くの場合が現場レベルの作業を行うプレイヤーであり、彼らが日々追われている業務は「お客様との週次ミーティングの資料作り」や「社内の稟議を通すための説得材料の確保」や「協力会社との契約」や「イベント出展への事務手続き」など"プロジェクトを進めることを目的とした仕事"ばかりだったりします。

そしてデザイナーへの依頼も"プロジェクトを進めることを目的とした仕事"の一環として行われることでしょう。

もちろんこれらの業務は避けられないものであり、会社の中でプロジェクトを存続させるためには重要な仕事ではあるのですが、それだとどうしてもデザイナーが必要としている「このプロジェクトが果たすべき目的」といったより抽象度の高い情報が見えづらくなってしまうという事態が起こります。

周りの協力を得ながら解決していこう

では、このような状況を解決するにはどうすれば良いのか。

ここでは3つの方針を提案したいと思います。

意義やゴールを最初に説明する: 依頼者が依頼説明をする際に、最初にサービスやプロダクトの目的や価値提供先をデザイナーに明確に伝えるように心がけてみてください。これにより、デザイナーが作業のコンテキストを理解しやすくなります。

リーダーに同席してもらう: 可能であるなら、課長以上クラスのプロジェクトの責任者に同席してもらうのも手です。プロジェクトにかける思いや、もともと持っているコンセプトなどは別の人に説明してもらうとスムーズに議論が進む場合があるでしょう。

デザイナーに相談したり、会に同席してもらう: もしリーダーが多忙だったり、そもそもリーダーも転属してきたばかりなどのタイミングであまりプロジェクトへの理解が薄い段階の場合は、身近なデザイナーに壁打ちをしてもらったり、可能ならデザイナーに会議に同席してもらいながら依頼の打ち合わせの誘導をしてもらうのも有効な手段です。

これらの対策を講じることで、依頼者とデザイナーのコミュニケーションが円滑になり、認識齟齬も減らしながらお互いに負担のない制作依頼ができるかと思います。

3.なぜあのデザイナーは思うようなデザインを作ってくれないのか?

次に、「デザイナーと何度もコミュニケーションを取っているのにいつまでもピンと来るデザインが提出されない!」というような問題に対して向き合っていけたらと思います。

デザイナーに求めるデザインがなかなか出てこないという問題は、依頼者側やデザイナー側の様々な要因によって引き起こされる可能性があります。

要因1:できない仕事を依頼している

まず、依頼者が適切な仕事を依頼しているかどうかを確認することが重要です。

依頼する場合においてはデザイナーがそれを達成できるスキルや能力を持っているかどうかを正確に確認する必要があります。

また、依頼者がデザイナーに与える仕事の範囲が広すぎる場合も、デザイナーが適切な成果を出すのに支障をきたす可能性があります。

デザイナーは特定のスキルや専門知識を持っているため、その範囲内で作業を行うことができますが、あまりにも広範囲な作業を要求されると、成果が出せない可能性があります。

例えば、Webデザイナーに対してランディングページのデザインをお願いすることは問題にはなりませんが、その人にロゴデザインをお願いしたり、挿絵のイラストをお願いできるとは限りません。

ただ、ここで問題となってくるのはデザイナー側が明確に「NO」と言える範囲ではなく、むしろ経験が浅く、「YESともNOとも言えない」グレーな制作範囲にあるように感じています。

例えば、UIデザイナーにセンスの良い挿絵を描いてもらうのは多くの場合職能の範囲外になるため受けてくれるデザイナーは限られてくるのですが、一方で「ゆるきゃら」レベルのヘタウマなキャラクターデザインくらいだったら依頼を受けてしまう可能性があります。(それを安易に受けるデザイナーもどうかという話もありますが、それは一旦置いておいて)

しかし、UIデザインとキャラクターのデザインは明らかに使う能力も適正も異なるため、デザイナ-側が依頼を受けたとしても求める品質のデザインが出てくるかどうかは全くの未知数です。

「くまモンみたいなキャラをお願いしたのに全然くまモンじゃないじゃん!」なんて言っても、日本のトップクリエイターたちが知恵を出し合って生み出した日本屈指のキャラクターをキャラデザ初挑戦のデザイナーが見よう見マネでできるわけがありません。

しかし、特にデザイナーとの距離が遠い組織体であればあるほどこのあたりへの理解の解像度がどうしても低くなりがちで、「デザイナーなのになんで上手くデザインしてくれないの!?」という事態に陥ってしまったりします。

「デザイナー」という肩書に必要以上の期待を寄せてしまっていたりします。

いくら優れたデザイナーであっても、依頼内容的にプロジェクトに適していない場合が往々にしてあります。

依頼者は、可能であればデザイナーのポートフォリオや過去の実績を見てみるなどしながら、プロジェクトに適したデザイナーをアサインさせる必要があります。

ここでちょっと余談にはなりますが「〇〇(デザイナーの名前) デザイン」でGoogle検索をして、何も実績めいたものがヒットしない人への依頼はややリスキーです。

ここまでネットが発達している中で、自分の実績を一部でもネットに公開していなかったり、そうでなくても何の実績もヒットしないようなデザイナーはそれだけデザインへの熱量が高くなく、自分の力でデザインを生業にしていこうという意思があまりない可能性があります。(例外的に本名以外で活動されている場合もあるかもしれませんが、)

そして最後に元も子もないことを言うようですが、いくら事前にデザイナーとコミュニケーションを取って、過去の実績も調べ尽くしたうえで「この人なら大丈夫!」と思っても実際に制作を進めて手を動かしてもらわないとわからないことには求めるデザインが出てくるかどうかはわからなかったりします。付き合っている間はいくら仲良くても同棲してもその仲の良さが維持されるかはわからない、みたいなものです(?違うかもしれません)

とにもかくにも、依頼側の私達がすべきことは、デザイナーとお互いの期待値を明確にコミュニケーションし、問題解決に取り組んでいく姿勢が重要です。

そして、実際にデザイナーに手を動かしてもらって「この人はちょっと違うかもしれない・・・」と思ったら勇気を持って別のデザイナーへ切り替える損切りしてしまうこともプロジェクトマネージャーとしては必要な判断かと思います。

参考?:デザイナーの肩書別能力値

デザイナーの能力や適性は個人によって異なるのですが、デザイナーを選ぶ際に、その人が自称している肩書きがヒントになる場合があります。

ここでは名刺などに記載されている肩書きを見て、その人にどんな依頼ができるのかの目星をつけるための筆者の偏見100%で能力値表を作ってみました。

ただ、繰り返しになりますが、デザイナーの能力や経験値は人それぞれ千差万別な上に人間同士の相性もありますので、究極的にその適正は「一旦やらせてみる」しかわからないという前提になります。("こんなのデタラメだ!"という批判ありきのエンタメとして参照ください)

ここの能力値でいうところの「4」以上が、だいたい安心してデザインを任せられるレベルと思って見ていただけたらと思います。

ここで少しよく混同されがちなWebデザイナーとUIデザイナーの違いについて、自分の身の回り狭い世界から見た超個人的なイメージを語ってみたいと思います。

UIデザイナーは、通常、アカデミックな背景を持つ人が多く、美大だけでなく総合大学の中のデザイン学科(デザイン工学など)で学びながらエンジニアリングも一緒に学び、企業の中でキャリアを積んでUIデザインを確立していくケースが多いように感じます。

彼らは論理的思考が得意であり、開発における構造理解やビジネスモデルなど広い視野での議論もできるため、その過程でUXやプロダクトデザイナーへキャリアを積み上げていく人も多いです。

一方、ウェブデザイナーは、グラフィックやビジュアルのスキルが強く、美大や専門学校でデザインを学び、ウェブデザインにキャリアを移行していく傾向があるように感じます。

彼らは元々絵を描くのが好きだったりするケースも比較的高く、元々広告代理店などでゴリゴリにグラフィックデザインをやっていたような人がキャリアアップとしてWebデザインも学んでデザイナーとして活動している人が多いように感じます。

(しつこいですがいずれも筆者の独断と偏見です)

要因2:「How」ばかり指示している

デザイナーとのコミュニケーションでは明解な意思疎通が求められますが、一方で依頼者が過剰に具体的な指示を出してしまうことでデザインそのものやデザイナーとの関係性が破綻してしまうリスクもあります。

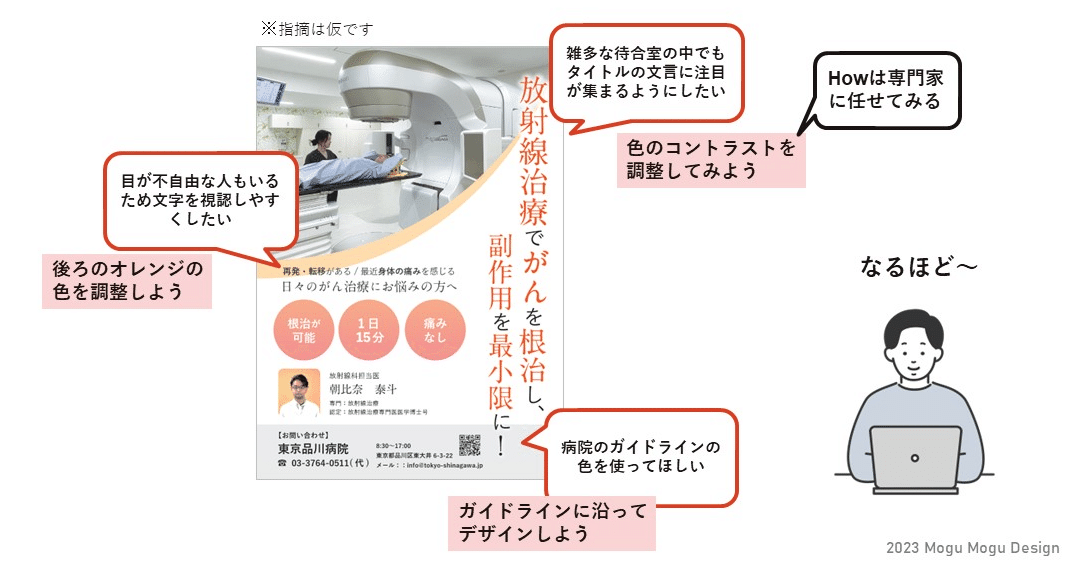

例えばデザイナーが送ってきたチラシに対して、内容を確認して修正指示を出している場面を考えてみましょう。

たとえば、文字の大きさやシャドウの追加などの具体的指示は、一見明確で理解しやすい適切な指示のように見えますが、デザイナーにとっては仕事がしづらくなる原因となる場合があります。

この場合のコミュニケーションの事故の原因は、依頼主側が「◯◯して」という手法(How)ばかりを指示してしまっている部分にあるように感じています。

依頼者側は往々にしてデザインの専門家ではないため、細かいデザインについて的確な指示を出せない可能性があります。

基本的にデザイナー以外の人が目にする文字の大きさや色、配置などのデザイン要素は、すでにデザイナーが試行を重ねて生み出した現時点でのベストバランスなものとなっている場合が多いです。

それに逆らって、デザインの品質が損なわれるような指示を鵜呑みにすることはデザイナーにとって非常に辛いものとなります。

このような状況にならないためにも、依頼者とデザイナーの間での丁寧なコミュニケーションが重要です。

依頼者は、デザイナーの専門知識や経験を尊重し、柔軟な姿勢で彼らと協力する必要があります。

"Why"を意識して伝えてみる

このようにデザイナーに対して十分な自由度を与え、彼らの専門知識や創造性を引き出す形での修正を促す方法としては、その修正の目的や目標(Why)の部分をきちんと説明してあげることにあると考えます。

目的や目標を明確に伝えることで、デザイナーに対してより具体的な方向性を提供し、自発的な発想を促すことができます。

たとえばですが、文字を大きくするという具体的な指示ではなく、「待合室の中でタイトルの文言に目が集まるようにしたい」という目的を伝えることで、デザイナーはその目的を達成するためのさまざまな方法を考えることができます。

また、視覚障害者もいるという背景情報を提供することで、デザイナーは適切な色彩やコントラストを考慮することができるでしょう。

このような方法を通じて、デザイナーにより多くの自主性と創造性を与えることができ、お互いの関係性を保ちながら双方の満足度の高いデザインが生まれる可能性があります。

なお、これはデザイン以外の分野にも言えることで、自分がエンジニアや他の専門家に依頼する際にも、自分がこれによってどのような成果を期待しているのかというWhyの部分をまず明確に伝えることを心がけています。

自分の意図や目標を正しく理解してもらって、その実現手段や手法は専門家にお任せしています。

また、どうしてもコミュニケーションが上手くいかない場合は身近なデザイナーに関与してもらい、指示の適切さや理解度を確認することも有効です。同じ職能を持つ者同士であれば、お互いの勘所を把握しやすいため、より円滑なコミュニケーションを取ることができるようになるかと思います。

このように異なる視点や知識を活かして、共同作業を通じて問題解決に取り組むことも大切かなぁと考えたりしています。

3つの課題のおさらい

毎回長いデザイン勉強会noteの中でも、さらに際立って長くなってしまったので今一度内容の振り返りをしたいと思います。

まず、作業の納期については、自分から納期を提示してみることで問題を解決できる可能性が高いです。

少し手間であっても、明確な納期が現段階でなかったとしても、依頼の場ではこちらから納期を提示してみましょう。

次に、依頼をする際には、意義や目的を明確に説明できることが大切です。1人では難しい場合は、チームのリーダーや他のデザイナーに立ち会ってもらうことも有効な手段です。

最後になかなか求めるデザインが出てこない場合には、目的(Why)を明確に伝えることが重要です。

このようにすることで、お互いの関係性を良好に保ったまま、品質の高いデザインを仕立ててもらうことができるようになるかと思います。

5月も特別編として大阪京橋のQuintBridgeで勉強会+交流会を開催することにいたしました。

近隣にお住まいの方、よければぜひ現地までお越しください。

私のXのほうでも告知しておりますので、よければフォローお願いします。ご質問などあればDMでご連絡ください。

他の勉強会の記事はこちらから

勉強会の内容を少しずつYouTubeでも発信しはじめました

個人的に気になった海外記事を週数本メモしてたりしますので、よければフォローお願いします。

__________________________________________________________

@やました

ポートフォリオ: https://www.saito-t-design.com/

Twitter(何かあればお気軽にDMください) : https://twitter.com/yamashita_3

__________________________________________________________

#デザイン #デザイナー #UIデザイン #UXデザイン

いいなと思ったら応援しよう!