算数の授業の進め方(基本編)

1.はじめに

こんにちは、前ネコです。

先日、研修で算数科の授業の進め方について講師をする機会がありました。そこで作成したプレゼンをもとに、これまで私が学んできた算数科の授業づくりについて研究してきたことや経験をもとに、算数科の授業の進め方を紹介していきます。

【経歴】

小学校教員歴10年以上 1~6年生全学年経験

地区算数教育研究会 副部長

普段は便利なICT教育ツールの開発・公開を行っています

2.算数科について

算数は人気?不人気?

2023年の小学生の好きな教科・嫌いな教科ランキングに、算数は第何位に入っているでしょうか。

算数は、好きという人と嫌いという人の両極端であると言うことが分かります。なぜでしょうか・・・

算数科の特質上、これらのような理由が挙げられるのではないでしょうか。

そして、答えを出すことを重視している人が多いというのも、嫌いな人が増える理由です。

そこで、私が授業をするときに大切にしてきたことを紹介します。

算数科は、答えを出すことも重要ですが、答えが出るまでの「考え」を吟味するところを大切にしていきたいところです。ここをおろそかにすると、答えを出すための「技能」の習得に特化していき、算数が楽しくない教科になっていきます。

3.授業の進め方

①単元全体を見渡しましょう

忙しいと、どうしても次に教えるページしか見なくなります。しかし、単元に入る前に全体を見渡しましょう。どのような順序で、どのような見方・考え方を身につけるのかを理解しておくことで、教え方が大きく変わります。その場しのぎではなく、ゴールを目指すための授業になっていきますので、大切にしていきたいところです。

②1時間の授業の進め方の基本

これまで見てきた様々な授業を振り返ってみると、導入に時間を大きく割いて、終末の時間が短く、十分に学習内容を理解できていないものが多くありました。導入はさっぱり・終末に時間を多くとれるよう意識するといいです。

③導入

導入では,問題をまず試しに解いてみましょう。わかってもわからなくてもOK。わからないことが実感できればいいです。

問題を解いた後は、「なぜ難しいのか」を解析していきます。これまでの問題と比較し、ズレを引き出していきます。学習が苦手な子たちにも聞いていきましょう。

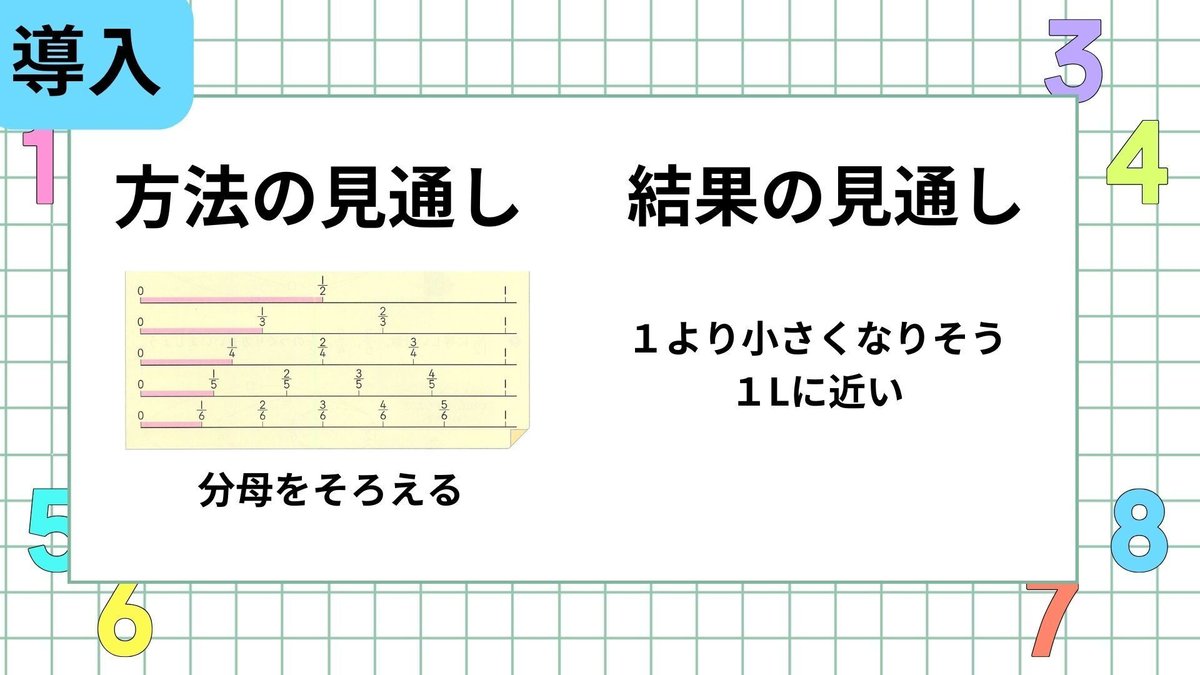

見通しを立てていきます。これまで学習してきた内容を振り返りながら、問題を解決していくためのヒントを共有していきましょう。

④展開

様々な考えを作りましょう。答えにたどり着かなくても、たどり着こうと努力している姿を認めていきましょう。

算数科の授業の肝です。友達と考えを比較していく中で、自分の考えが広がったり深まったりしていきます。方法は様々ですが、誰でもアウトプットができるよう、実態に応じて場の工夫をしていきましょう。

考えを深めるために、場面に応じたするどい「発問」を行いましょう。

算数科で一番力量が試される場面です。見方・考え方を焦点化できるような発問をどのようしていくか、考えておきましょう。

⑤終末

終末はどんどん練習をしていきましょう。似たような問題を解いていく中で、自分で「できた!」と実感できるようにしていきたいです。この段階でも分からない場合は、個別指導や子ども同士で教え合うなどの手立ては必要です。

4.授業の進め方と同じくらい大切なもの

日々の授業研鑽は大切ですが、それ以上に大切にしていきたいところがあります。

学級経営

当然ですが、学級が落ち着いていると授業の入り方が違います。もっというと、「この先生ならがんばりたい」と思わせるような子どもとの関わり方が大切です。簡単ではないですが、こちらが基盤となるため、手を抜かないようにしたいところです。

計算力

算数は、系統性の強い教科です。いくらやる気があっても、基本的な計算力がないと難しいです。基礎的な計算力を高める取組は、定期的に行うと良いです。

テストの点数

テストの点数を疎かにする先生も多いです。テストの点数は目に見える伸びなので、とにかくたくさんとれるように手立てを立てていく必要があります。点数が上がってくると子どもは自然とやる気が出てきます。

できるかも・・・を引き出す

とにかく、大げさに褒めましょう。子どもが少しでもできるようになったり、がんばったりしているところをたくさん認めましょう。そうすると、子どもは「もしかしたらできるかも・・・」と思うようになってきます。それが積み重なって、「できる!」につながっていきます。できていないところを見つけるのはほどほどに。

教材研究

当然すぎて説明の必要もないのですが、教材研究をしないと授業力はあがりません。日々の努力の積み重ねが大切ですね。

5.おわりに

今回は、算数科の授業の進め方の基本について紹介しました。人それぞれ様々なスタイルがありますので、参考になりそうなところを取り入れながら、自分なりのスタイルを作っていくと良いのではないかと思います。

機会がありましたら、中級編・上級編も作ってみたいなと思います。ご意見やご感想がありましたら、コメントをよろしくお願いいたします。

普段は教育に便利なツールを無料公開しています。そちらの方も是非覗いてみて下さい。

ご覧いただきありがとうございました。

R6.7.21 前ネコ先生