(4)映画作家と土地性 アピチャッポン・ウィーラセタクン

撮影カメラを人物や風景など何かの「対象」にむけてイメージを撮る必要がある映画というメディアでは、ドキュメンタリーに限らず、フィクションのロケであっても「画面内」に事物が映りこむ。それは作家やスタッフの意図の外部であり、映像が持つ「自生性」を意味する。

それと同時に、映画に限らず文学やアートなど、あらゆる表現された作品に、それが制作された社会、文化、土地の風土が多かれ少なかれ影響を与えることは言をまたない。ここでは、土地性をうまく自分の表現に取りこみ、作品の力に変えている映画作家たちの例を考えてみよう。

アピチャッポン・ウィーラセタクン(A.Weerasethakul)は、1970年生まれのタイの映画監督、アーティストである。医師である中国系タイ人の両親のもと、バンコクで生まれた。親の仕事の都合で幼少のころに東北タイ(イサーン)の町コーンケンに移り、両親がつとめる診療所で少年時代をすごし、地元の大学を卒業した。アピチャッポンの世代では、まだ良家の子弟が美術や演劇や映画などを大学教育で学ぶことが広く許容されていなかったため、彼は理系で家族の理解もえやすい建築科を卒業。ところが映画への情熱は断ちきれず、24歳のときにアメリカのシカゴ美術館付属大学の修士課程に3年ほど留学した。その大学院において、現代アートやアヴァンギャルド映画と出会い、実際に16ミリフィルムによる実験映画を制作。そのことが後年のアピチャッポンの映画手法を決定づけ、美術家として活動することへと道をひらいたといえる。

医師の子どもとして成長したことは、アピチャッポンの映画に大きな影響をあたえている。彼の作品では、しばしば舞台として病院が選ばれる。長編5作目の『世紀の光』(2006年)は、前半は東北タイの病院において、後半は都会の病院において展開する。しかも、この作品のストーリーは、両親が出会ったころの記憶にインスパイアされてつくられたものだ。医師や病院というモティーフは、舞台設定や出演者という表面的な次元にとどまらない。長編8作目の『光りの墓』(2015年)では、原因不明の「眠り病」にかかったタイ国軍の兵士たちは、かつて学校だったという病院に収容されている。ベッドで眠る兵士たちを、LEDライトの色や光によって治癒する美しいシーンが印象的だが、そこには、軍人のように暴力をともなう存在をも、作品のなかで「癒す人」であるアピチャッポンの特色がよくあらわれている。

●東北タイとの関係

アピチャッポンが成長することになった東北タイは、どのような地域であるのか。現代のタイ王国の中心であるバンコク平原から遠く離れ、歴史的にはクメール王朝の一部だった時期が長い。また、メコン川をはさんで隣接するラオスとの関係も深く、東北タイの言葉はラオ人の言葉に近いとされ、標準タイ語と異なるイサーン語が話されている。気候の特色として、乾季にほとんど雨がふらないため、長いあいだ不毛の大地となる。そのため、この地方には貧しい農民が多く、バンコクなどの都会に出稼ぎにでることも多かった。その一方で、独特の食習慣、ピー(妖怪)、民間信仰、イサーン語の音楽や映画をもち、バンコクとは異なる文化をはぐくんできた。アピチャッポンの映画やアートを語るうえで欠かせないのが、この東北タイの地方文化から受けた影響である。

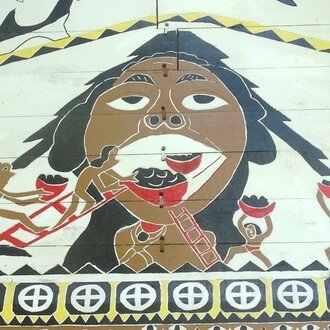

長編1作目の『真昼の不思議な物体』(2000年)は、足の悪い少年とその家庭教師の女性のストーリーを、タイ全国を旅しながら、いろいろな階層の人たちに連歌のようにつむいでもらう試みであった。その行為はまるで、アメリカから帰国したアピチャッポンがタイ王国における多様性を再発見するための旅をしているかのようだ。ここには、彼の故郷である東北タイの人々も出演している。タイ映画史上はじめてカンヌ国際映画祭でグランプリをとった長編6作目の『ブンミおじさんの森』では、東北タイに実在した、前世を見ることができた男ブンミをモデルにして、森にすむ獣の姿をした精霊や死者たちと交流するさまを描く。その想像力のもととなったのが、東北タイの寺院につたわる「前世を見る男」の伝説であり、その地域に残る非仏教的なアニミズムの民間信仰であったという。

●軍事政権と検閲

アピチャッポンの父親は医師であると同時に、国民議会の議員をつとめる政治家だった。彼は周囲に自分のホモセクシュアリティについて秘匿してきたが、 カンヌ国際映画祭で審査員賞を受賞した長編4作目『トロピカル・マラディ』(2004年)で、ゲイ・カップルの出逢いと別れの自伝的なストーリーを描き、カミングアウトすることになった。東北タイ出身の同性愛者という出自は、彼がマイノリティに対する共感をもち、権威に対する反感をもつことの原因となっている。他方で、21世紀に入ってからのタイでは、タクシン派と非タクシン派の対立による政治対立が長引き、2006年と2014年に二度の軍事クーデターが起きた。その後は軍事政権が権力をにぎり、芸術文化に対してきびしい検閲がつづいている。

その結果、アピチャッポンの映画『世紀の光』は、軍政下における文化省文化監督部によって、4場面をカットすることを命じられた。『光りの墓』は、タイ国内では長期にわたって一般公開が禁止された。そのような経緯もあり、アピチャッポンのアートと映画は、急速に政治権力を批判する方向へとかたむいていった。「プリミティブ」プロジェクト(2009)と『ブンミおじさんの森』は、東北タイの森や幽霊や輪廻転生をテーマに描きつつも、60年代から80年代にかけてタイ国軍が共産主義者を弾圧してきた史実を浮かびあがらせる。『光りの墓』では、兵士たちが「眠り病」にかかった原因は、古代の王たちが地面の下で戦争をくり返して、兵士の生気を吸っているからだと明かされる。寓意的に政治や社会を反映するアピチャッポンの作品は、タイの現代社会を知るためのかっこうの材料だといえる。

【参考文献】

[1] 『アピチャッポン・ウィーラセタクン 光と記憶のアーティスト』フィルムアート社,2016

[2] 東京都写真美術館編集『アピチャッポン・ウィーラセタクン 亡霊たち』河出書房新社,2016

初出:「東南アジア文化辞典」

いいなと思ったら応援しよう!