年の瀬のあれこれ

皆さん、こんにちは・こんばんは・おはようございます。「見たかな?観たよ!」の中の人、ひろ-macrobiworldです。

いつもの方も初めましての方も、ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

早いもので今年もあと1ヶ月となりました。そこで今回はいつもの政治ネタを離れて、年の瀬を迎えるにあたり、師走の日本の伝統行事やお正月を迎える準備について取り上げたいと思います。

参考までに、各項目でAmazonリンクも貼り付けておきますので、必要な方はご利用くださいませ。

また最後におまけとして、最近の気になる話題も取り上げていますので、良かったらそちらも目を通していただけると嬉しいです。

それでは行ってみましょう~♪

カレンダー/手帳

カレンダーや手帳自体は10月くらいから店頭に並びますので、既に入手している人も多いかも知れませんね。

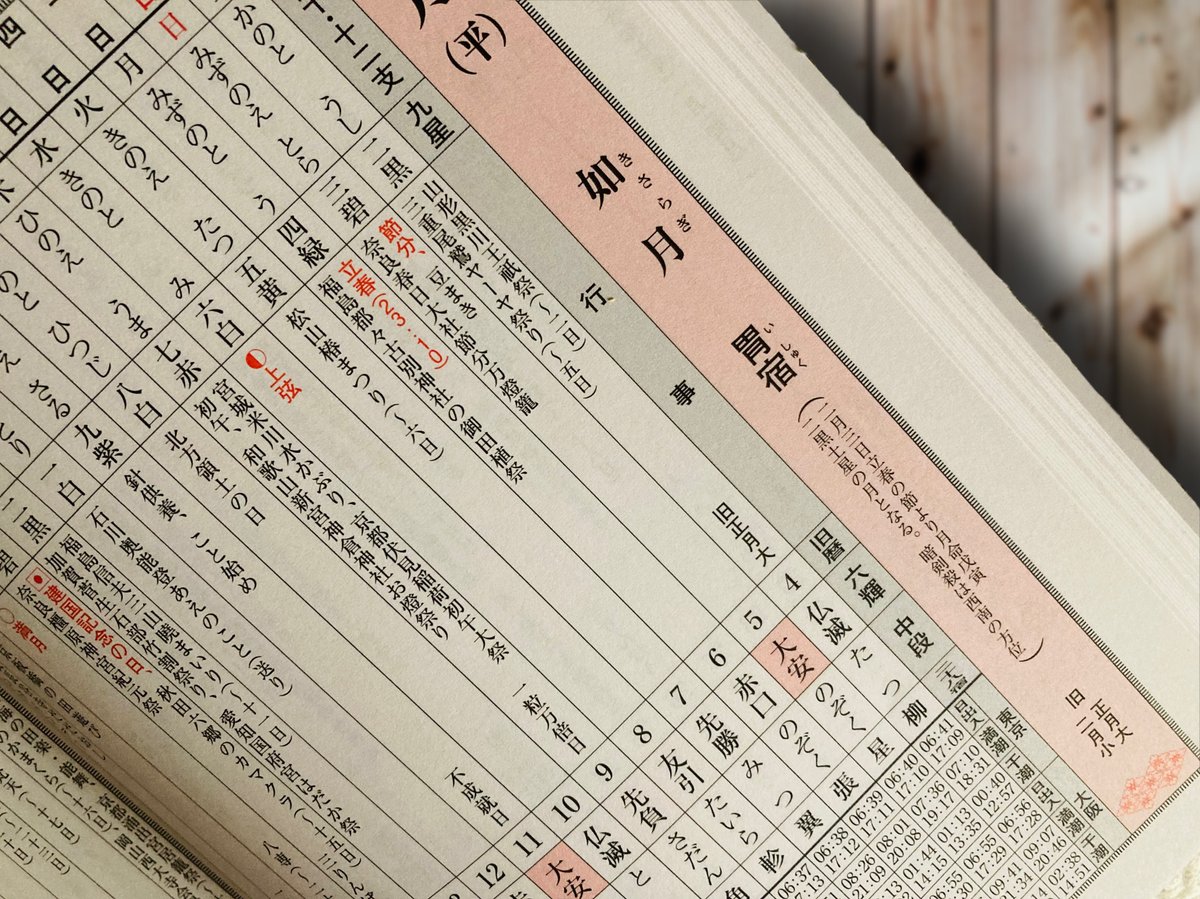

ただし、此処で取り上げるのは一般的なカレンダーでは無く高島暦と言って、一般的に暦と呼ばれるものになります。

昨今は防災用備蓄の観点から家庭菜園を始めたり、自給自足を目指すコミュニティを作っている人も多いですが、農業は新暦では無く旧暦を使わないと、作業がし難いと聞いたことがあります。旧暦…いわゆる太陰太陽暦のことですね。この太陰とは月のことを指します。

つまり農作業には、月の満ち欠けや二十四節気などのサイクルが重要だと言うことになります。(潮の満ち引きの影響を受ける漁師さんも、そうかも…?)

これらの情報が一つにまとまって載っているのが「暦」なんですね。

六曜、月の満ち欠けや潮の満ち引きなどが

まとめて載せられている。

最近は余りこだわる人はいないかもしれませんが、おめでたいことの祝宴には仏滅を避け、葬儀などの忌事に友引は避けるなど、六曜による日の吉凶を気にする人もまだまだ多いでしょう。

また商売を営んでいる人や起業を目指している人なら気になるであろう「一粒万倍日」などの吉日を調べることも出来ます。

そんな生活に関わる知恵や雑学的な知識について、直ぐに調べられるのが「暦」なんですよね。

代表的なのは神宮館とディスカバー21社のものになりますが、他にも何社からか出ています。

(既出画像はこの商品の1ページになります。)

値段が高いものはいわゆる生活の知恵や家相・墓相、神棚や仏壇を飾る位置など雑学的な記事が多く、安いものは暦とその読み方など基本的な内容に絞って掲載されているのが特徴です。

こちらで紹介した他に(本の大きさや字が小さいのでシニアには不向きかも知れませんが、)100均ショップ大手のダイソーなどにも置いてある店舗がありますので、ライフスタイルに合わせて一冊持っておくと便利かも知れませんね。

運盛りと冬至かぼちゃ

冬至の日は陰陽の陰の氣が極まり陽の氣に転ずる、易で言うと「地雷復」と言う一陽来復の卦に当たる日です。

この日を境に日は徐々に延びて、段々と太陽のエネルギーの恩恵が受けられる様になるわけです。

またこの冬至は、12星座の山羊座の始まりの日でもあります。また、12月はクリスマスシーズンですが、イエス・キリストの誕生日は実は25日ではなく、冬至の日だったのではないか?と言う説もある様です。

そうは言っても天空と地上では2ヶ月ほどタイムラグがあるので、この冬至〜立春を過ぎて2月下旬の雨水ぐらいまでは、北半球の地上は1年で最も寒さの厳しい本格的な冬の期間となります。

そこでこの冬を乗り切る為に栄養を付けて、免疫力を上げ、運を味方につけようと言うのが「運盛り」なのです。

「運盛り」とは七つの「ん」が2回付くものを食べると言う風習で、この七つの食材は別名「冬至の七種」とも呼ばれています。

具体的には

・南瓜(なんきん)

・蓮根(れんこん)

・人参(にんじん)

・銀杏(ぎんなん)

・金柑(きんかん)

・寒天(かんてん)

・饂飩(うんどん→うどん)

この7つの食材が七種と言われています。

⚫️「にんじん」にもかぼちゃ同様にカロテンやビタミンCが豊富で、これらは粘膜を強くします。

⚫️「寒天」は食物繊維で腸の調子を整え、

⚫️「蓮根」は気管支拡張成分が含まれている為、食養生では喘息持ちの人が意識的に摂る食材でもあります。

(痰が絡み易い人や鼻炎の人にもお勧め。)

⚫️「銀杏」はにんにくの様な強壮剤としての効用のほか、利尿作用があるので高血圧やむくみに良いとされています。

⚫️「金柑」はのど飴にも使われている様に、ビタミンCが多く(4個で成人女性の必要所要量の3割が摂れるそうです。)その他ビタミンEやカルシウム、食物繊維が含まれており、感染症予防に役立つ果物だそうです。

皮ごと食べられるので、一物全体の考え方から見ても理想的な食材です。

七種にうどんが含まれていることから、これらの食材は煮込みうどんにして食べる人が多い様ですね。

寒天は扱いに困るところですが、糸寒天を最後に鍋に散らして鍋つゆでふやけたところを食べたり、金柑を甘露煮にしたものを寒天ゼリーにして食べたり…でしょうかね。

もっとも忙しい現代人には、そこまで用意出来ないと言う人も多いでしょう。

そこで七草の中でも、特に栄養が豊富で貯蔵期間を経て甘味を増したかぼちゃが代表となって食べられる様になったのが、「冬至かぼちゃ」の様です。

冬至かぼちゃは「かぼちゃのいとこ煮」や「かぼちゃのそぼろ煮」など、たんぱく源と一緒に煮付けの形で食されることが多いですが、栄養的にも理に適った食べ方だと思います。(体調が思わしく無い時は、肉ではなく小豆を使う「いとこ煮」の方が身体への負担が少ないので良い。)

「かぼちゃのいとこ煮」は、醤油を塩に変えて、砂糖などの甘味料は一切使わずに作ると、マクロビの養生食として代表的な「小豆かぼちゃ」になります。(酒は使っても使わなくても良いですが、鍋底に2〜5センチ角に切った出汁昆布を一枚敷いて、煮ます。)

かぼちゃにはβカロテンの他にビタミンCやビタミンE、ビタミンB群のビタミンや、カリウム、マグネシウムなどのミネラルが含まれていますから、たんぱく源をプラスすることで栄養バランスが取れた食材となります。

かぼちゃのそぼろ煮 - おすすめレシピ | ダイエー食の情報

またマクロビオテックでは、かぼちゃは地表になる丸い野菜と言うことで陰陽のバランスをとる▶︎身体の氣のバランスを調えることで体調を調える作用があると考えられています。

冬は感染症が流行る季節ですから、普段料理はしないと言う人でも、今はコンビニのお惣菜やお弁当でもかぼちゃは手に入りますし、ぜひ取り入れて欲しい風習です。

冬至の日の1日の最後に、柚子を浮かべたお風呂で温まって布団に入れば、完璧ですね。

大掃除と正月飾り

先日なかなか大掃除が出来ない人でも、玄関だけちゃんとやっておけば、歳神様は来てくれるよ…と言うお話を聞きました。

忙しかったり体調があまり良くなくて、腰が重い…と言う人でも玄関だけなら、なんとかなりそうですよね。

因みに掃除は年末にニュースで流れる様に、はたきでチリを払って、掃除で掃く(=払う)のが良いそうです。払う=祓う、なんですね。

つまりホウキで掃くこと自体が厄祓いになっているわけです。

掃除機で掃除するのって意外と面倒じゃないですか?収納場所からわざわざ掃除する場所に持ってきて、電源繋いで入れて…。

場合によっては掃除機内臓のゴミ袋替えたり、溜まったゴミ捨ててから…とか。

私は面倒臭がりなので、この手順だけで面倒だ…と感じてしまいます。

その点、ホウキは手軽で良いのですよね。電気も要らないし。

大掃除の後は歳神様を迎えるべく、正月飾り…と相なるわけですが、一夜飾りは縁起が悪いと言われています。大晦日の夜は起きていると言う方も多いでしょうから、仕事納めの日〜29日ぐらいまでの間に、お正月飾りは終えておきたいものです。

平均的なご家庭なら、門松は画像頒布サイトの絵を印刷して門もしくは玄関に飾れば良いですし、購入が必要なのは「鏡餅」くらいでしょうか。スーパーに行けば卓上に飾れるミニサイズのものもあって、数百円から手に入ります。

鏡餅のお餅は1月11日の鏡開きの日に食べてくださいね。

因みに門松も鏡餅も歳神様を迎える為のアイテムとなります。

神様と先祖霊を一緒にしたら良くないかもしれないですが、お盆に先祖霊を迎える為に鬼灯(盆提灯)や茄子やきゅうりで作った馬を飾るのと同じで、門松は歳神様にとっては訪問する家の、鏡餅はお通しする部屋の目印になるそうです。

年越し蕎麦と御節料理と二年参り

年越しそばが御節料理に切り替わるタイミング、いつかご存知ですか?

実は12月31日ならいつでも年越し蕎麦は食べて良いのですが、

除夜の鐘が鳴り終わると同時に新年を祝うーーー神社仏閣の二年参り(大晦日の深夜零時をまたがって神社仏閣に参拝・参詣する事を言う。)の例等を考えれば分かると思いますが、日付が元日に変わった時点で御節料理は食べて良いことになっています。

なので除夜の鐘が終わってから、もしくは二年参りに行く方なら、お参りを終えた時点で御節料理を食べて良いのです。

二年参りを行っている神社では、境内で御神酒や甘酒、お雑煮を振る舞う(もしくはそれらの屋台を出している)ところも多いかと思います。

これは|直会《なおらい》も兼ねているので、出来ればいただいて、参詣に来られている皆さんと一緒にお祝いしたいものですね。

年越しそばの由来と縁起

因みに話が前後しますが、

年越し蕎麦には、その形状から長寿を願う意味と、蕎麦は他の麺類に比べると切れやすいことから、1年の最後に悪縁や厄災を断つと言う意味があるらしいです。

また金銀細工師は金箔をのばすために蕎麦粉を使っていたり、金粉や銀粉を集めるために蕎麦粉の団子を使用したりすることから、そば=金を集める縁起物」として食べられるようになった、という説もあるそうです。

他方、御節料理には重箱に詰められた料理一つ一つに願いが込められている…

例えば有名なところでは

・黒豆=まめまめしく働く

・海老=背が曲がるくらいまで生きる▶︎長寿を願う

・きんとん=金運を願う

と言ったものがありますが、

御節料理全体では、歳神様をお迎えして新年を祝うーーーという意味があるのだそうです。

なので理想を言えば、鏡餅を飾っている部屋で、皆と一緒にお屠蘇を飲んだ後に御節料理を食べて、歳神様と一緒に新年をお祝いすることが望ましいと言えます。

初詣の作法

勿論、これらを全て出来れば理想ですが、こだわる必要は無く、どれか一つ出来れば良いのではないでしょうか?

2年参りをせず、一人暮らしだから御節料理もお正月飾りも用意しないと言うのであれば、せめて神社に初詣に行く場合は、お参りした後の直会をしてください。

大きな神社なら三ヶ日くらいは屋台が出ているところもあるでしょうし、屋台が出ていない神社ならば、帰りに近所の何処かで飲食するだけでも良いそうです。

飲食する様な場所も無ければ、自販機で飲み物を買って飲むだけでもOK。

正式な神社参拝は、参詣後の直会までがセットなのだそうです。

お寺さんへの参詣はこの限りではありませんが、出先で飲食することは、風水的にも大きな意味を持ちます。

なのでこだわる人は方位にもこだわって参拝していますね。

近所での参拝なら方位は無視しても問題は無いですが、自宅から30km以上、もしくは「通勤通学など通常の行動範囲の外にある場所に参詣に行く場合」には、気をつけるに越したことはありません。

特に泊まりがけで行く様な場合には、(昨今は治安も悪化気味なので、出来れば巻き込まれない様にする為にも)大凶方位だけは避けておいた方が良いかも…?

なお、九星気学による方位の吉凶は暦で調べることが出来ます。最近の暦は大凶・凶の区別をつけていない様なのですが、大凶方位とは五黄殺と暗剣殺の二つを指します。

大凶方位は万人共通なので、

「通常の行動範囲外の場所に行く場合には、大凶方位だけ避けておく」

と覚えておけば大丈夫です。

どうしても大凶方位に行かなければならないと言う場合、まるで平安貴族の「方違えみたい…と思われるかもしれませんが、日帰りの場合は吉方位を経由して30分以上経由地で過ごす様にすれば、問題ありません。

泊まり掛けの場合は吉方位を経由して行くのは同じですが、出来れば経由地で一泊したいところです。難しいなら、せめて数時間は滞在して飲食もそこで出来ると良いでしょう。

基本的には住んでいる土地の氏神さまとなっている神社にお参りするのが、最も優先されるべき初詣の場所となります。また氏神さまへの初詣なら方位を気にする必要もありませんね。

なお一般的には、神社への初詣は1年間無事に過ごせたことを感謝して、神様に「今年も宜しくお願いします」と新年の挨拶をする場所なので、個人的な願い事の祈願はしない方が良いとされています。

初詣での御祈願は、護摩法要を行なっているお寺さんで行う様にした方が良いでしょう。

お札や御守りの扱い方

御祈願となれば、お札や御守りを新調される方も多いでしょう。

初詣の時期は境内のわかり易い場所に、前年のものなど古いお札を返納する場所が設置されていることが多いので、古いお札(御守り)はこちらに納めてください。

他の神社やお寺さんで入手したお札(御守り)でも大丈夫ですが、神社のお札(御守り)は神社に、お寺さんで入手したお札(御守り)はお寺さんに返納した方が良い様です。

返納したお札(御守り)は、あとで神社ないしはお寺さんの方で、お焚き上げと言う形で処分していただけます。自宅で処分するよりも安心ですね。

と言うわけで、今回はこれで終わりですが、如何でしたか?

年末は忙しいと言う方が多いと思いますが、これらの伝統行事を楽しむゆとりや時間も持ちたいですね。

また最後までお付き合い頂きました皆様には、大変ありがとうございました。

このアカウントでは政経占い(原則として有料)と、時事ネタのエッセイ(無料)をお届けしています。

次回の予定は未定ですが、

良かったら、また次回も会いにきて下さいね。

そして「良いな」と思った記事にはスキ(♡)をポチッとお願い致します。

そしてもしスキの記事が増えているようなら、フォローもして頂けると嬉しいです。

おまけ

昨日一昨日くらいにXやfacebookで多くの人が取り上げていたこの写真。非常に話題になっていました。(11/27▶︎甲辰年・乙亥月・乙未日・日没後=16:30頃?に撮影されたものだそうです。)

通常「龍雲」は財運招来を示唆する現象と言われ、吉兆とされているのですが、トルコ地震の前にトルコで観られた“真っ赤な笠雲”の例もあるので、気になって調べてみました。

この龍雲を、

紅龍と受け取った人が多かった様ですが、火を吹く龍と受け取った人も多かったようです。

私は脳裏に「火龍」と言う言葉が思い浮かびました。

因みに

「紅龍」にはスピリチュアル的な意味としては、朱雀同様に南方を守護・支配する聖獣で、太陽または火山から生まれた「日照りの神」と言われており、

日本では山梨県の身延山(富士山の西方に位置)の奥の院の七面山の七面天女が紅龍の化身とされており、法華経・日蓮宗の守護神であると同時に、吉祥天や弁財天(巳年・巳日が縁日)と同一視されているそうです。

「火龍」は、第二次世界大戦末期に大日本帝国陸軍によって計画されたジェット戦闘襲撃機、キ201の通称。開発は中島飛行機。

中島飛行機はSUBARUや日産自動車のルーツの会社みたいですね。

日産は先日、倒産の危機が海外誌で報道された様ですが…。

もう一つは、火龍はラスト・エンペラー愛新覚羅溥儀のことを指す言葉でもあるそうで、溥儀の一生を描いた中国・香港合作映画のタイトルにもなっています。火龍とは焼かれた龍、即ち火葬された皇帝を指し、溥儀が歴代で唯一火葬の屈辱を受けた皇帝であるという意味なのだそうです。(儒教圏では土葬が一般的だったそうです。)

この画像は、龍の顔が右を向いていますが、写真によっては左を向いているものもあった様なので、今、日本は岐路に立たされているとも読めます。(右は未来を示す方向で、昇龍と共に吉兆。左は過去を示す方向で下り龍と共に、吉兆度は割り引かれる。)

龍神は水神で、「浄化の為の破壊神」としての性格も合わせ持つので、果たして、この龍雲にはどの様な意味があったのか気になるところです。

龍雲の出現日時から考えて、その答えが分かるのは、もしかしたら今年の12月か来年3月頃のどちらかになるのかも。(四柱推命で言う「三合成る」時?)

来年は巳年ですし、財運招来・吉兆の表れであって欲しいですね。