二極化する自治体

PPP入門講座において

当日の資料

2024年度のPPP入門講座は、ありがたいことに2024.6現在で現地・リアルタイム配信・アーカイブ配信合わせて約460名にご参加いただき、毎回の懇親会やアンケート等からも非常に好評をいただいていることを感じている。

「指定管理者制度はオワコンではない」「随意契約保証型の民間提案制度はもはや標準装備で随意契約ガーと言っている場合ではない」「包括施設管理業務もプロトタイプからそれぞれのまちに合わせて様々な進化をしている」等、当たり前のことだが意外と共有されていないことを改めて事例ベースで解説してきている。

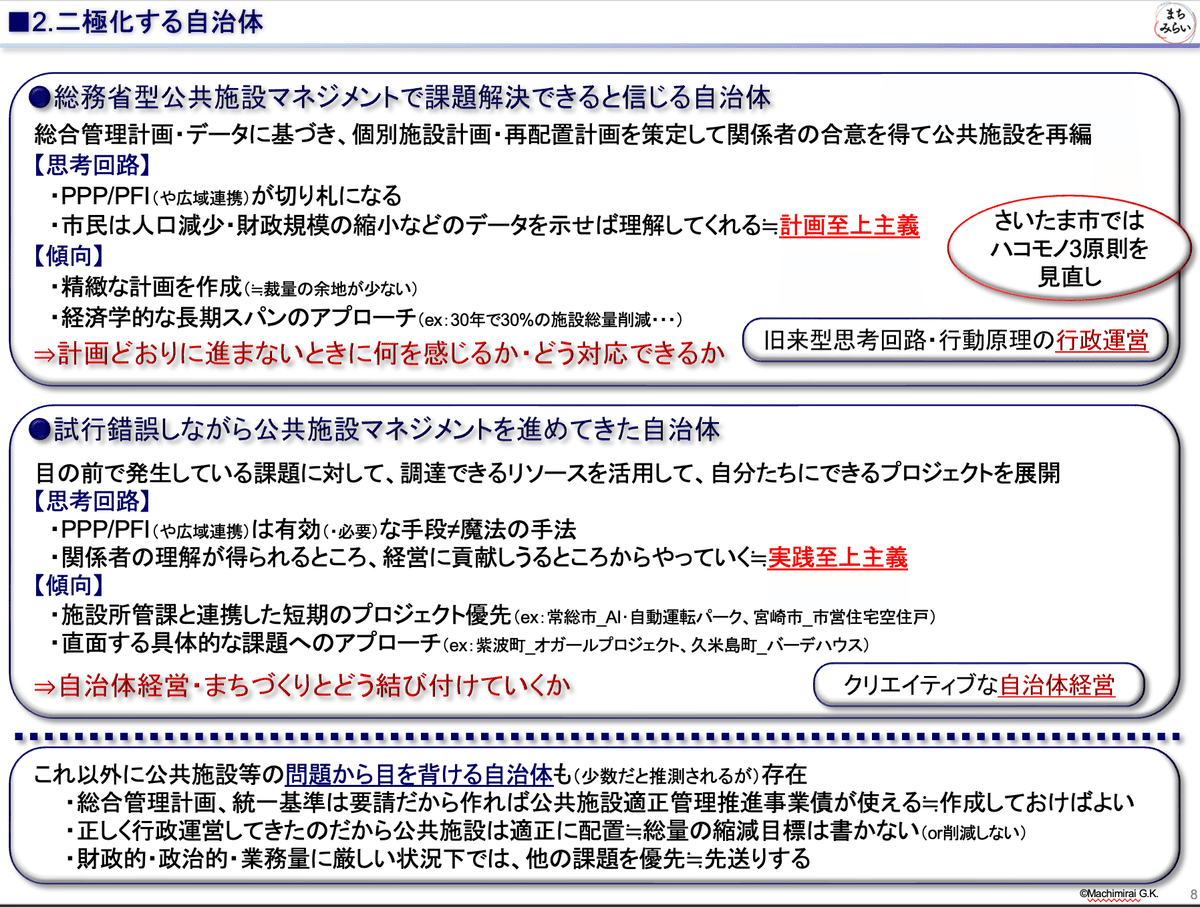

今回はそのなかで「二極化する自治体」のスライドについて気になる意見があったので改めてまとめておきたい。

参加者からの感想

・二極化する自治体の部分について、試行錯誤しながら公共施設マネジメントを進めてきた自治体になれるよう、意識の変革が必要だと感じました。

・一番、耳が痛いと感じたのは、「総務省型公共施設マネジメント」と「試行錯誤しながら公共施設マネジメント」の話です。「総務省型公共施設マネジメント」は計画重視型で、市民は人口減少、財政規模縮小などのデータを示せば理解してくれるはず、といったもの。これ・・・まさに、うちの市だなあ、と感じました。寺沢さんの説明を伺って、「なるほど・・・だから停滞しているんだ」と腹落ちしました。公共施設マネジメントの方向性・考え方をすぐに切り替えるのはいろいろありそうですが、コツコツ行かねば、と思います。

この「二極化する自治体」のスライド自体は(少しずつニュアンスを変えたりバージョンアップしながら)毎年使っており、正直「ここがポイント」ではなく、いろんなことを考えるきっかけ・つなぎとして認識していた。

上記のスライドにも記しているとおり、自治体は「計画至上主義」でお行儀よく国の方針、(国のお抱え)コンサルのセミナー、現場をやらない頭でっかちの学識経験者の言葉を鵜呑みにしてピュアに精緻な計画を一生懸命作成し「行政運営」していくのか、それとも「実践至上主義」でまちを直視しながら、自分たちらしく試行錯誤していくのかに二極化している。

(これ以外にごく一部であると信じたいが、)「現実から目を背けて形式上やって表面上の体裁を整えているだけの」自治体も存在する。

計画至上主義

「計画行政」こそ真実

「計画行政」という悩ましい用語・幻想・既成概念が、行政を取り巻く環境に取り憑いている。「あらゆる行政の事業は計画に基づき実行される(されなければならない)」といまだに信じている公務員・首長・議員も多いが、2011年の地方自治法の改正(いわゆる第二次地方分権一括法)において、この大元となる基本構想の策定義務は廃止されている。

実際に「基本構想を策定しない」自治体も一部で出てきているが、ほとんどの自治体では脈々と戦後から今日に至るまでこの「基本構想(≒総合計画)-基本計画-実施計画」という計画ピラミッドが行政の思考回路・行動原理の源泉となっている。

また、個別法や条例についても「〇〇基本法-複数の関連法令-同施行令」「〇〇基本条例-〇〇条例施行規則-〇〇条例運用指針」等の似たような構図になっており、「お堅い行政」の象徴とも言える。

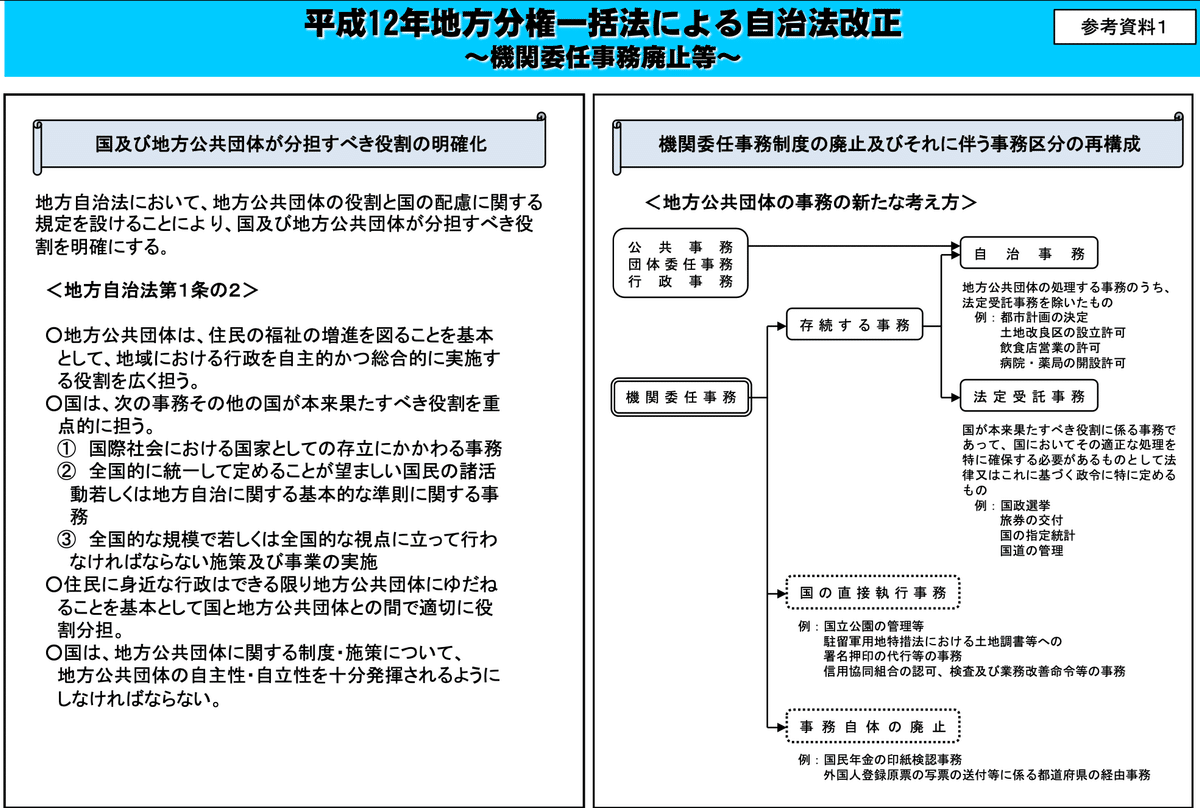

また、それ以前の2000年に(第一次)地方分権一括法により国と地方の関係が明確に「対等」とされるとともに、機関委任事務は廃止され、自治体の事務は自治事務と法定受託事務に限定されている。

公共施設やまちづくりに関することはもちろん自治事務であり、それぞれの自治体が「自分たちで考え、自分たちらしく試行錯誤していく」ことが法律上も規定されているが、長きにわたって中央集権・護送船団方式に慣れ親しんで(染まり切って)しまったなかでは、この改正から四半世紀近く経った今でも脱却できない自治体が多い。(地方自治法も抜本的に改正されたわけではなく、その骨格は1947年から変わっていないことも影響しているだろう)

痛々しいほどピュア

こうした中で多くの自治体に関わってみると、「痛々しいほどピュア」な担当者・上司・首長や議員に会うことが多い。実際にPPP入門講座のアンケート結果や感想からも「そこ?」と思うことが刺さっている意見を数多く目にする。

自治体の関係者は真面目なので、国からの文書は徹底的に読み込み、コンサルが主催(し国の担当者も講演)する国の政策・方針に関するセミナーには多数の職員が参加し、必死になってメモをとっている。行政の職員は元々、圧倒的に高い事務処理能力を有しているため、こうしたところで受けた説明を「忠実に」自分たちの自治体で「トレースして事務として執行するか」に注力する。また、同時に国のお抱え(ハイエナ)コンサルも国の言っていることを「忠実に」ビジネスモデルに置換していく。

こうして地方分権と言いながら、地域の実情や課題に則さない画一的・金太郎飴的な表面上の「やってます行政」の事業(≠プロジェクト)が全国で展開されていくのである。人・まち・しごとの総合戦略、公共施設等総合管理計画、PPP/PFIの優先的検討規程等を見れば、特に近年この傾向が強くなっていることが見て取れるだろう。

うまくいかないことは見えたはず

「痛々しいほどピュア」に国・コンサル・学識経験者の言うとおりに綺麗な計画を多額の税金やマンパワーを投下して作成してきたのに、なぜか人口減少や少子・高齢化には歯止めがかからず、まちは加速度的に衰退していく。もし計画行政が本当に正しく完璧だとしたら、すべてのまちがバラ色の状態にあるだろうし、公共施設やインフラの老朽化などは発生する余地すらないはずだ。

残念ながら行政がオママゴト市民ワークショップ・コンサルへの丸投げ委託・(何らかの不純な動機で)作る計画は、「みんな」「賑わい」などの曖昧な言葉が並び、「誰が・いつ・何を・誰と・どういう収支構造で」やっていくのかという個別具体のプロジェクトと全くリンクしていない。

「こうあったらいいな」「たぶんこうなるだろう」が通じないことは、過去から今日まで痛いほど身に染みているはずだ。非合理的な行政を取り巻く社会において複雑・困難で多様な課題を、解決に向けた特効薬もマニュアルもないなかで一つずつ解決したり、既得権益や事勿れが渦巻くなかでまちのポテンシャルを活かしていくときに「ピュアなだけで」なんとかなるわけがない。ましてや〇〇計画が何かしてくれることなどあり得ない。

残念ながら2014年の公共施設等総合管理計画の策定要請が、公共施設マネジメント・PPP/PFIの分野では(全国共通の社会問題であることを認識させることに大きな役割を果たしたが、同時に)「計画至上主義」に拍車をかけることにもつながってしまった。

実践至上主義

目の前にある課題・現実を直視

何らかのきっかけでこうしたことに気づいたり、あるいは強烈な墓標を作って悶絶したり、財政状況や空き家・空き店舗などでまちの実態を否応なく見せつけられた自治体は、「もはや生き方を変えるしかない」「自分たちらしく何とかするしかない」と、目の前にある課題・現実を直視し、自分たちらしく試行錯誤していくことを選んでいる。

国・コンサル・学識経験者の言うとおりにやっていれば「表面的な言い訳」はできるかもしれないし、「誰かに責任転嫁」にすることもできるかもしれない。ただし、そのようなことを繰り返していても「まち」という現実は何も変わらないどころか残酷な現実を突きつけてくる。誤魔化し続けていると、様々なリソースが疲弊し取れる選択肢も加速度的に減っていく。

まちと向き合うことができれば「今、自分たちにできること」「これからやらなければいけないこと」は自ずとプロジェクトベースになっていくし、自分たちで試行錯誤していくしかないから、自ずと「実践至上主義」になっていく。

限られた内部リソースと豊かな外部リソース

前述のように行政全体が一気に実践至上主義に変わることは(ごく一部のの自治体ではあるかもしれないが)現実的には難しい。財政は厳しく、新規事業はなかなか打てない(本来、投資しないまちに未来は存在しないのだが、単年度会計・現金主義に染まった自治体では事業や人件費のカット=行財政改革だと盲信している)。

更に膨大なルーティンワーク、複雑で多様な住民ニーズへの対応、行財政改革の流れや昨今の人がいない問題による職員数の減少、5時15分に帰ること≒働き方改革といった表面的な労務管理、過剰なコンプライアンスなども相まって、行政内部の「本当に動けるリソース」は限られたものにしかならない。

一方でどんなに小さいまちにいっても必ず行政には一切頼らす、自分たちで資金調達してビジネスを展開している民間事業者は数多くいるし、実際にそうした市民や民間事業者が必死になって働き、独自の知的財産を活かしたビジネスモデルで利益をあげるからこそ、そのまちが成立している。こうした市民・民間事業者が(裏金や自分たちだけに適合する都合のいいルールなど作らず)納税しているから様々な公共サービスがはじめて提供できるのであり、地域で多くの人々が必死になって生きていることが税収に直結していることを忘れてはならない。

行政関係者は「うちのまちには民間がいない・来ない」などと口が裂けても言ってはいけないし、いかに個々のこうした貴重な地域プレーヤーが儲かっていけるか、よりビジネスを大きくしていけるかをサポートしていかなければいけない。

人だけでなく、それぞれのまちには独自の豊かな文化・歴史・風土が必ず存在しているし、これは表面上だけ真似することも短期間に作り上げることもできない。

内部のリソースは限られるが、まち全体で考えたときには目の前に多様で豊かなリソースが存在する。そして、自分たちのまちだけでは「不足する何か」がある場合(≒小規模自治体や離島等)は、そうした不足するリソースを外部から調達してくることによって可能性は大きく広がっていく。(※これを前述のハイエナコンサルと誤認してはいけない。)

コケながら学ぶ・ハメるための試行錯誤

「行政は失敗が許されない」「失敗したらどうするんだ」「民間だと撤退するリスクがある」等の行政あるあるの「やらない理由」も、実践至上主義の自治体ではそれほど大きな声にはならないはずだ。

「行政が失敗しない」なら、まちが衰退することも今日のまちを取り巻く様々な課題も存在することはない。また、民間事業者の撤退することは上記のnoteでも記すとおり、市場性とビジネスモデルがマッチングしないと判断するからであり、こうした行動は、まちが新陳代謝するために不可避の事象である。

何十年も先を見越した公共施設等総合管理計画のリアリティがないのも、いきなりヒューマンスケール/エリアスケールを超えたハコモノをすべてのリソースを投下して整備して墓標化するのも、途中で時代・社会経済情勢・市場を読みながら軌道修正をかけることがない、アラートの働く仕組みがないからである。

実践至上主義の自治体では様々なプロジェクトに取り組みながら、うまくいかないことも多く経験しながら「そのまちらしい経験知」を蓄積し、できることの幅・量をブラッシュアップしていっている。これこそが試行錯誤であり、そうした試行錯誤の連続が「負債の資産化・まちの再編・まちの新陳代謝」につながっていく。

公共施設等総合管理計画の策定要請がされる以前からファシリティマネジメントに取り組んでいた青森県庁・佐倉市・武蔵野市・流山市・浜松市等では、(少なくともこの時代は)それぞれの自治体の問題意識を持った職員を中心に「自分たちができること」に取り組んでいた。自治体によって思考回路・やり方・具体的なプロジェクトは全く異なっており、その多様性はそれぞれのまちの課題・ポテンシャルにもマッチングしていた。

問題外

やればいいんでしょ

そうした二極化が進むなかでも、残念ながら「国・議会・市民から言われたから」「計画を作らないと(計画が交付要件になっているので)補助金がもらえないから」等、ダメなこどものようなプロ意識ゼロの思考回路・行動原理の自治体も存在する。

「計画を作ればいい」わけではないが、(まちのみらいにつながる)クリエイティブなプロジェクトを「やればいい」よ。

その場・表面を取り繕う

とりあえず「言われたこと・義務化されたことをやっておけば、その場・表面を取り繕うことができるだろう」といった考え方の自治体は、議会の議事録などを見ればよくわかる。こうした自治体における議会答弁等では「国からの要請に基づき」「市民の期待が高い事業なので」等、自分たちではなく「他の誰か」に起因して自分たちが受動的な立場(≒被害者?)であることを殊更強調する。こうした言葉を発していると、それが言霊となり、関係する人々、そしてまちを蝕んでいく。

「誰か・何か」のせいにする

その場・表面上を取り繕う自治体のもうひとつの特徴が、うまくいかなかったことを「誰か・何か」のせいにすることである。「市民の要望に基づき・・・」等の言葉を出しても好転する可能性はないし、良いことが起こることもなければ誰も幸せになることがない。財産の総合調整権は首長が持つものであり、様々な政策の執行権も執行部としての行政が有しており、職員は執行機関として適正に動いていかなければいけない。

また(ハレーションを恐れて)個別具体の「誰か」のせいにすらせず、「時代・社会情勢」等に責任転嫁するのも、悪い意味でも事務処理能力が圧倒的に高い行政では他愛もないことである。

事例から考える

札幌市と北広島市

エスコンフィールドを巡る北広島市と札幌市の対応は、あまりにも有名な事例であるが、まさに自治体の二極化の象徴である。

既得権益・前例踏襲・事勿れ等に染まり、手を動かして民間事業者とともにまちを新陳代謝していくことを放棄してしまった札幌市と、北広島総合運動公園の建ぺい率を40%(+立体駐車場で更に+10%)にするなどの規制緩和も含めて、「自分たちができること」を徹底的にやりながら民間事業者とともに数々の困難に立ち向かった北広島市。

自治体の規模の大小ではなく、どれだけ真剣に一つずつのことに向き合い、「やったことがない」世界で自分たちらしく試行錯誤していくのか、その差が如実に現れた事例である。

札幌市では札幌ドームをファイターズ撤退後の赤字解消のために10億円をかけて暗幕で半分に仕切る「新モード」も装備したが、残念ながら全く(経営的には)機能していない。この10億円(だけでなく、指定管理者制度をきちんと使いこなして適切な経営)をもっと早い段階で北海道日本ハムファイターズとともに、点としてのドームではなく「まち」として投資できていたら、全く違う世界線があったのではないだろうか。

現に広島市では広島カープが直接MAZDA Zoom-Zoomスタジアムの指定管理者となり、広島市と連携しながら互いに毎年、それぞれが適切な投資をしながらサービス・ハコのグレードアップを繰り返し、カープ女子で埋まるスタジアムを作り上げている。

さいたま市・横手市

・新規整備は原則として行わない(総量規制の範囲内で行う)

・施設の更新(建替)は複合施設とする

・施設総量(総床面積)を縮減する(40年間で15%程度の縮減が必要)

公共施設等総合管理計画の策定要請時、全国のモデルとして(一世を風靡した)さいたま市は、ハコモノ3原則を掲げ施設総量縮減を主眼とするザ・公共施設マネジメントを推進したが、斬炎ながら時間の経過とともにハコモノ面積は増大し、議会等でもその実効性を問題視されハコモノ3原則の見直しを余儀なくされた。

一方で横手市でも地方部の合併自治体であることもあり、施設総量縮減に必死になって取り組み、5年間で約122千㎡もの公共施設を廃止・解体・統廃合してきた。残念ながら何度か同市を訪れて関係者の涙ぐましい努力・苦労を聞いてきたが、実態を見ると、これだけ公共施設を減らしてきてもまちなかは依然として厳しい状況にある。

総務省の意向を遵守して計画至上主義で「施設総量を縮減すれば公共施設等を取り巻く課題は解決できると無垢に信じてきた自治体は、結果がどの程度でたかは別として、決してサボっていたわけでもいい加減にしてきたわけでもなく、一生懸命やってきたことは間違いない。

このような自治体は「計画至上主義ではうまくいかない」ことを認識したうえで、どう生き方を変えていけるのかが問われている。過去や今日を変えることはできないが、その期間にやってきたことは、これからの生き方次第で経験知に置換していくことができれば、決して無駄な時間・プロセスではなくなる。

常総市・宮崎市・津山市・久米島町

一方で実践至上主義で目の前にある状況を直視して歯を食いしばりながらプロジェクトベースでやってきた自治体は、自分たちらしいプロジェクトを少しずつ具現化している。当たり前であるが、それぞれの自治体で創出するプロジェクトの種類・規模・世界観等は全く異なっているが、どれもそのまちの歴史・文化・風土等にマッチングしたものであり、ヒューマンスケール/エリアスケールに合致したものとなっている。

同時に、全てのプロジェクトが順調に進んでいるわけではなく、財政や地理上などの物理的な状況だけでなく、政治的な理由等も含めてなかなかうまく進まなかったり、まちにとってマイナスに振れてしまうような事業(≠プロジェクト)も抱えているところが生々しくリアルである。

実践至上主義を貫いて試行錯誤してきた(している・しようとしている)自治体では、自分たちの経験知・蓄積してきたプロジェクト、これから模索していくプロジェクトをどのように自治体経営・まちづくりとリンクしていくのか、まち全体のバランスシートを好転させていくのかが問われる。

簡単に言えば、まちで生活する市民・民間事業者がどれだけ儲かっていけるのか、そのまちに愛着・自信・確信を持って、あるいは可能性を感じながらポジティブに生きていけるようにしていくのかを考え覚悟・決断・行動していくことが求められている。

どんな生き方をするか

それぞれのまちの生き方

紫波町ではオガールプロジェクトだけでなく、庁舎跡地を活用したひづめゆ、廃校活用のノウルプロジェクトなど多様なプロジェクトを次々と進めている。

一方で「母になるなら流山市」を掲げ駅前保育送迎ステーション・グリーンチェーン戦略など先駆的なプロジェクト・政策を展開した結果、人口増加率6年連続日本一として注目を集めている流山市。(こうした2000年代初頭の政策・プロジェクトが長い時間を経て現在のまちの姿につながっていることは間違いない。)現在、市役所に近接する土地でのデータセンター建設計画に際して民間の意向に合わせて用途地域を商業地域に変更するなどの積極的な姿勢を見せてきたが、近隣住民の反対に遭うなかで(何らかの事情があったのかもしれないが、)行政として覚悟・決断・行動ができなかった結果、データセンターを考えていた民間事業者が撤退することとなってしまった。

自治体が強烈に二極化(+問題外まで含めたら三極化)していくなかで、それぞれの自治体がどのような生き方をするのかはそのまち次第である。

因果応報ではないが、自分たちがどのような選択をとってきたのか、これからとっていくのかによって得られる未来の姿は大きく変わっていく。誰か・何かのせいにしても全く意味はない。もちろん現在の立ち位置の有利・不利は大きく異なっているが、諦めた瞬間にゲームオーバーとなってしまう。まちは常に現在進行形なので、状況がどれだけ厳しくても必死なって可能性を探っていけば紫波町のようにどこかに可能性は広がっているし、現在の状況に甘んじていたらあっという間に地獄に堕ちる。

「生き方」は変わる・変えられる

前述のとおり「過去や今はかえられない」が、「未来は変えることができる」。

そのまちの未来を創っていくために大きな役割を担うのが行政である。行政が自分たちのまちに希望を感じていなかったり、ネガティブ・受動的な姿勢でまちと真剣に向き合わず、(どこかでうまくいかないと感じながら)計画行政を延々と続けていたら、市民も失望して動ける人から流出していく。自分たちで負のスパイラルを増幅させて勝手に堕ちていくのか。

あるいは、厳しい現実や過去から今日までの自分たちの選択の拙さ・経営感覚の欠如等を認め、歯を食いしばりながらまちのなかでプロジェクトレベルで「できること・やらなければいけないこと・可能性を感じること」等を自分たちらしく、そしてまち全体のリソースを駆使しながら試行錯誤していくのか。

首長ガー、社会ガー、上司ガー、議会ガー、財政ガー、市民の声ガー、既得権益ガー、法令ガー。。。ガーガー文句ばかり言っているのではなく、そうした困難のどこに突破口があるのか模索していく。それができるからプロであり、どこかに可能性はあるはずだ。

二極化の根幹、実はそのまちに関わる人々のマインドにあるのではないか。

そして、だからこそ変わる・変えられる可能性はある。

お知らせ

2024年度PPP入門講座

2024年4月22日からスタートしている全6回(60分×3コマ×6回)の入門講座。今回からは日本管財株式会社とまちみらいの共催で実施しています。

ありがたいことに2024年6月8日現在で約460名にご参加をいただいています。

会場(日本教育会館)での参加、リアルタイムのzoom配信、後日配信の3パターンで参加可能で、お申し込みいただいた方には後日配信が全て視聴可能なのでぜひご参加ください。

実践!PPP/PFIを成功させる本

2023年11月17日に2冊目の単著「実践!PPP/PFIを成功させる本」が出版されました。「実践に特化した内容・コラム形式・読み切れるボリューム」の書籍となっています。ぜひご購入ください。

PPP/PFIに取り組むときに最初に読む本

2021年に発売した初の単著。2024年5月現在6刷となっており、多くの方に読んでいただいています。「実践!PPP/PFIを成功させる本」と合わせて読んでいただくとより理解が深まります。

まちみらい案内

まちみらいでは現場重視・実践至上主義を掲げ自治体の公共施設マネジメント、PPP/PFI、自治体経営、まちづくりのサポートや民間事業者のプロジェクト構築支援などを行っています。

現在、2024年度業務の見積依頼受付中です。

投げ銭募集中

まちみらい公式note、世の中の流れに乗ってサブスク型や単発の有料化も選択肢となりますが、せっかく多くの方にご覧いただき、様々な反応もいただいてますので、無料をできる限り継続していきたいと思います。

https://www.help-note.com/hc/ja/articles/360009035473-記事をサポートする

そんななかで「投げ銭」については大歓迎ですので、「いいね」と感じていただいたら積極的に「投げ銭」をお願いします。