レールを敷く・走らせてみる

前に踏み出せない

あるある案件の相談

・大規模なプロジェクトを時限付きで実施しなければならないことはわかっているし、一緒にやってもらえそうな民間事業者も見つかっているが、庁内の意思決定ルートまで持っていくのに苦慮している

・包括施設管理業務で(A市_教育委員会が先行し、B町_サウンディングも含めて)ほぼ準備は整っているが、実際に発注に至らない

・地域のポテンシャルが非常に高く、指定管理者も自主事業や投資について前向きだが、行政としてどう形にしていくのか難儀している

どれも「あるある案件」であり、「見えない敵」に恐れ慄くだけで実践に向けた第一歩を躊躇してしまっていることが共通項である。すべてのプロジェクトはオーダメイド型なので、「こうすれば確実に解決できる」という必勝の方程式など存在しないし、「先行事例の横展開」などといった戯言が(特に非合理的な行政では)通用しないことは明白である。(しかし、「これをやったら・怠ったらコケる」のフラグ・落とし穴はいくつも歴史が証明している。)

2025年1月に発生した下水道管の腐食に伴う八潮市の道路陥没事故、同2月の玄海町における下水道処理施設でのポンプの不具合による「復旧の見通しが立たない」施設の機能停止(報道によると応急措置だけ?で一般会計から1,340百万円もの繰り出しが必要)等、全国各地で税金や使用料を払っていれば「当たり前」に得られるはずの市民生活すら守れない時代である。

これに輪をかけて政策にも起因する物価・人件費高騰や人がいない問題、実質賃金が上がらない官製スタグフレーションとも言える社会経済情勢。

もはや手をこまねいている余裕はどこにもないし、「できること」はすぐにやらなければいけない。まちが強烈な勢いで衰退し、そのまちに失望した動ける人(お金を持っている人・他のまちでもビジネスができる人・若くてゼロからやり直しができる人)から流出し、税収が激減・先細りすることで更に流出が加速する負のスパイラルから脱出する、少なくとも違う流れを起こすためには「そのまちのポテンシャルを活かす」プロジェクトを次々に仕掛けていかなくてはならない。

シン・エヴァンゲリオン劇場版ではダメダメシンジくんやクロナミ・レイがネルフやエヴァに囚われた世界から離れ、第3村で支え合いながら生きる人々の生活に触れるなかで「世の中」を知る、自分と世界を結びつけ「自分の存在意義・自分が何をすべきか」を自然と学び取っていった

前述のような「あるある案件」で、お城庁舎に籠ってやらない理由を探していてはいけない。世の中を見なければいけない。

「ついでにちょっとは世間を知りニャ」by真希波・マリ・イラストリアス

すぐそこにあるのに

上記の「あるある案件」はいずれもやろうと「覚悟・決断・行動すればすぐにでも事業化できる」ものであるし、事業化まで多少のリスクや負担はあることが間違いないが、そこから得られるリターンはそれらを補ってあまりあるものである。

民間であれば、こうした「経営上のメリットがあるもの」をみすみす逃していては同業他社のコンペティターと大きな差がつき、あっという間に市場での競争力を喪失して倒産してしまう。

ただ、行政と民間が大きく異なるのは、行政では「経営合理性」で判断しない・しようとしない・できない人たちが意思決定に関わるプロセスに介在し「邪魔」してくることである。こうした非生産的な「お邪魔虫」如きで「すぐそこ」にある得られるはずのまちの未来を放棄するのはあまりにも勿体無い。

理屈・理論じゃない

行政は議会まで含めて驚くほど非合理的な組織、意思決定だからこそ、マジメな人たちに限って「理論的」になんとかしようとする。

上記の「あるある案件」の相談でも「行政が税金を投入するからには、その根拠を示さなければいけないし、失敗することはできない」「うちのような小さなまちで手を上げてくれる民間事業者を確実にセットアップしてからでないと庁内説明ができない」「市長選の結果を待って上からの指示をもらわないと動くことができない」「財政が厳しいからやりたくても無理」等、それぞれの案件で「それらしい」理論・理屈が次々と出てくる。

しかし、これらの意見を冷静に分析していけば、「私」が不在で「誰か・何か」に責任転嫁しているに過ぎないし、鶏と卵のような「誰もやろうとしない・責任を取ろうとしない」話でしかない。

同時に、(本来は自分たちで頑張って覚悟・決断・行動して欲しいのだが、)今回のnoteのテーマである「レールが敷かれれば・そこに乗っかれば」これらの問題が解決できる可能性も見えてこないだろうか。

レールがないと

自分が嫌いな言葉の一つ「計画行政」。

本当に「計画行政」至上主義者の人たちが主張するように計画どおりに行政が「運営」できていれば、すべての自治体が超ハッピーな状況になっているはずだし、「誰一人取り残さない」市民サービスが提供できているはずだ。「失敗してはいけない」ことが真実だとすれば、衰退した中心市街地などどこにも存在しないはずだし、公共施設やインフラの老朽化やニーズとの乖離による「誰も使わない・誰からも愛されない施設」などの初歩的な問題は発生する余地もない。

先日読んだプラチナタウンに登場するまちも、架空でありながら上記のようなあるあるで固めたような状況にあり、妙に説得力とリアリティがある。

現在の恐ろしく早い社会経済情勢において、お花畑の「計画行政」がうまく機能することはないが、お堅い・縦割りがどうしても残る行政では「レール」の価値も一定はあるだろう。

誰もレールを敷こうとしないから、いつまで経っても「やらない理由」や「計画づくり」の無限ループから脱却できない。しかし、時間は不可逆的に進行するので今だったらできたものが、時機を逸して選択肢を失ってしまい、レールすら敷けない状況に陥ってしまう。

こうした意味でも「誰か」が主体的・戦略的に「レールを敷いてしまう」こと、自治体を「経営」していくことが現実的な選択肢になってくる。

レールにさえ乗ってしまえば、公務員は圧倒的に高い事務処理能力を有するので(100%の理想的な形にはなり得ないが)、一定程度のクオリティで形にしていくことはできる。

ダメなレールにはすぐ乗っかるのにorz

「レールを敷くのは大変だよ、ムリムリ」と思うかもしれないが、過去から今日まで「誰かが敷いた・アヤシイ」レールには簡単に乗っかってきたのではないか。

補助金・起債に依存してまちの規模からスケールアウトし、まちの文脈を無視して整備してしまった墓標、カラー舗装・アーケード・謎のモニュメントを乱立しながらも老朽化した空き店舗が並ぶ中心市街地、誰もいかない山奥を造成しただだっ広い工業団地、これらも「誰か」が「いつか」敷いたレールに沿って事業化したものであるはずだ。

このような「やる前から無理筋」のレールは簡単に敷いてしまうし、そこに簡単に乗ってしまうのだから、レールの敷き方を「正しく」工夫すれば全く違う世界線も見えてくるのではないだろうか。

前述のように「こうしたら必ずうまくいく」必勝の方程式など存在するわけもないが、「これをやったらコケる」ルートはいくつかはっきりしている。まずは、ダメなレールを考えてみたい。

ビジョン不在

何より「何のためにそれをやるのか≒ビジョンがない」ものが多すぎる。冒頭の「あるある案件」もすべて自分たちがそれをすることで何を得たいのか、どのような社会課題を解決していくのか、どんなポテンシャルを顕在化させていくのか、プロジェクトの軸が定まっていないことが最大の問題である。

「ハコモノ・インフラを整備すること」はビジョンを具現化するための物理的な要素の一つに過ぎない。決してそこはゴールではなく、スタート地点でしかない。

「誰かが言ったこと」「どこかに書いてあること」「自分に事務分掌として与えられていること」だけで、まちの未来を左右するようなプロジェクトを進めて良いわけがない。

財政が厳しいなかでも「そこに投資」することで「何を得るのか」、これが共有できればそれがそのままレールになってくるはずだ。

そうした意味で言うと、公共施設等総合管理計画でよく書かれている「新しいハコモノは作らない」といった投資する意欲を放棄した自治体、財政が厳しいから「部局ごとの枠配当」や「一律シーリング」などのオママゴトで表面上を取り繕う自治体、ましてや経営的な問題を一切扱わない「どんな施設が欲しいですか」「このエリアの公共施設をどうしましょう」などの市民WSでやった感を出す・市民を巻き添えにしているようなまちに、経営的なビジョンを作る≒自分たちでレールを敷くことはできない。

コンサルに丸投げ

「自分たちではやったことないから・忙しいから・専門性ないから」等の理由で(最悪の場合は一般競争入札で安かろう・悪かろうの)コンサルに丸投げして、他自治体の劣化コピーの基本計画等の作成を委ね、何の魂も入らないハリボテのレールを敷いてしまうことも「あるあるの悪手」である。

コンサルは上記noteにも記したとおり、「基本計画や要求水準書を作成」して納品することがビジネスであることから、発注者たる行政が「このプロジェクトでこれを叶えたい」とビジョンをしっかり持っていないと簡単に先行事例の劣化コピーをベースとした「それらしい」案に蹂躙されてしまう。一般のコンサルはビジョンの作成作業を丁寧にやろうとせず、既存の計画等をベースに総花的な「みんな・賑わい・いつでも・気軽に」といった曖昧なNGワードを羅列したコンセプトを記し、そそくさとハコモノの諸室面積・機能や(表面的な)事業手法比較表・VFMの算定に走ってしまう。それがビジネスとして最も効率的であるし、行政が「そこまで望んでいない・本気でまちと向き合わない」ことを見透かされた報いでもある。

こうした結果責任を取らない「誰か」が安易に計画したレールを敷いてしてしまったら、行政の担当者が評論家として「てにをは」を修正して既得権益や経営感覚を持たない人々の「デカい声」を添えてそれらしく形式を整えたところで、その終着駅は自ずと見えている。

現場をやらない・行政御用達の学識経験者等によるシナリオバリバリ・結果ありきの有識者委員会で敷いてしまうレールも同様である。

レールの先を見ようとしない

もう一つ、大きな問題がそもそもレールがとんでもない方向に向かっていることである。行政の場合は「やったこともない・みたこともない」のに、いきなり補助金や起債も含めた資金・マンパワー・政治的な思い込み等の全てのリソースをつぎ込んで終着点までレールを敷いてしまう。

上記noteで記すように「そもそも入口が間違っている」にも関わらず、レールの先を見ることもなく突っ走るからポンコツ暴走列車になってしまう。(あ、そういえば機関車みたいな名前のポンコツコンサルも・・・)

事業手法比較表やVFMを机上でコネたところで、従来型のPSCが間違っているのだからどのような手法を使おうがまともなプロジェクトになることはない。

ここでも繰り返しになるが、「何をしたいのか」≒ビジョンを曖昧な言葉を用いることなく自分たちで作成・(少なくとも)最低限の必要十分なステークホルダーで共有しておくことが大切になる。

やる気がないから

これらに共通するのは、「誰かがレールを敷いてくれるのを待ってるだけ、自分で敷こうとしない」こと、つまり誰か・何かに責任をなすりつけて自分で責任を取ろうとしないことである。

シンジ「アスカが3号機に乗っているとき僕が何も決めなかったから.助けることも殺すことも.自分で責任負いたくなかったから」

自分たちのまちなんだから自分たちで結果責任を負う。

コンサルや学識はどれだけフィーを払おうが「業務・会議終了が縁の切れ目」であり、そのレールによって生まれる現実を見ることはない(そのときには既にそのまちから離れている)。

何年か前、ある自治体におけるセミナーに出講した際に、控室で別の登壇者の超大手コンサルの担当者と大喧嘩になったことがある。「コンサルがビジョンの作成を丁寧にやったらそれぞれのプロジェクトが良くなると思うし墓標の乱立はなくなると思うから、少しやり方を工夫できないか」と問いかけたところ、「うちは墓標なんか一つもやったことはない。関わった全ての案件でそれぞれのまちは満足している。それだけのクオリティのものを提供している。」と自信満々であった。

流石に頭に来たので「本当にそう感じているのか?自分のところには墓標化したハコモノをどうすればいいか案件が多く寄せられているし、(そのまちの規模では)難しいものも多くて困っている。」と返した。

「だったらその案件を列挙してくれ!」と先方も返す刀で応じてきたので「列挙しなきゃわかんないの?それ自体がダメでしょ」と火に油を注いだところで主催者が楽屋に戻ってきて終了w

要は、こうしたレベルの人たちにそのまちの未来を投げて、得られるはずの未来を放棄するのはあまりにもったいない。やる気があれば、本気で自分たちのまちをなんとかしようとすれば下記に記すように「レールを自分たちで敷く」ことの意味がわかってくるし、積極的に自分たちでやっていく方法論になってくるはずだ。

レールを敷く

走り出したら止まらない≒走れるようにすればいいい

行政はよく「走り出したら止まらない」と揶揄される。

この「走り出したら止まらない」のがとんでもない方向に向かってしまうことが問題であり、仮にこれが良い方向に向かって「走り出したら止まらない」のであれば、そんなに良いことはない(なぜかそういう話を聞くことはほとんどない)。

であれば、自分たちで「きちんとしたレールを敷くこと」が重要になるし、冒頭の「あるある案件」もレールさえきちんと敷くことができれば、彼らの言うところのできない理由・立ち止まってしまう心も解消できるはずだ。

立ち止まる理由のほとんどが非合理的な理由なのだから、その非合理的なお邪魔虫どのようにレールを敷いて排除しながら「やるべきことをやれる」状態を作ってくのか、そのパターンをいくつか考えてみたい。

「指針」としてのレール

富山市では庁内的な「随意契約ガー」で、やりたかったはずの随意契約保証型の民間提案制度を事業化することに難儀していた。そこでまずは「いきなり事業化を図る」のではなく、考え方について共通認識を図るため上記の指針を定めている。

本市では、これまでも指定管理者制度やPFI事業をはじめ、多くの官⺠連携事

業に取り組み、財政負担削減や維持管理の効率化が図られてきました。一方で、

その多くは行政発意による市の事業であり、一定程度の仕様を満たす必要がある

など提案内容が制約されていることから、⺠間事業者のノウハウや技術を⼗分に

活かしきれていない側面も考えられます。

限られた経営資源の中で山積する課題を解決し、しなやかで強い、持続可能な

都市経営を実現していくためには、厳しい市場競争の中で培った⺠間事業者の独

自のノウハウや技術が最大限に発揮される官⺠連携をこれまで以上に推進してい

くことが必要不可欠です。

本指針は、その第一歩として、⺠間事業者の発意による提案を、市と⺠間事業

者が対等な関係で協議をした上で事業化を決定する「官⺠連携提案制度」の実施

にあたり、基本的な考え方を定めるものです。

本市では今後、本指針に基づき、⺠間事業者の自由で独創的な発想や企業経営

ノウハウを⼤胆に取り⼊れ、市と⺠間事業者が共に新たな公共サービスの形を探

り、地域課題の解決と地域経済の成⻑を⽬指していきます。

この指針では冒頭に上記のような「これまでやってきたこと」とそれに対する「レビュー」、「これからやるべきこと」を明確に位置付けるとともに、下記のように提案制度の概要を記している。

【制度概要】

• 官⺠連携提案制度は、公共空間の活⽤に関し、従来の手法や発想にとらわれない、⺠間事業者ならではの独創的な提案を求め、地域課題の早期解決や地域経済好循環の実現を目指し、市と⺠間事業者が対話を重ねながら共に事業化を図るものです。

• 本市が募集するテーマ等に関する内容であれば、⺠間事業者の考える独自のアイデアやビジネスモデルを⺠間事業者主導で企画し提案することができます。

• 本市に提案いただいた内容は知的財産(知的創作活動の中で生み出される財産的価値を有する情報)として取り扱います。

• 提案が採⽤され、本市との協議が調い事業化が決定した際には、提案者と契約等の締結を行い、事業を実施します。

• 提案を採⽤した場合であっても、協議が調わないなど、提案内容の実現ができなくなった場合は、事業化しないこととします。

更に基本コンセプトを「地域資源を活かし、ひとを育て、まちを育む ーしなやかに、まちを強くー」と定めている。さすがに理路整然とこれを掲げられたら簡単に反対することは難しい。

そしてこの指針に基づき、第一号案件としてまずは1件の廃校活用についての公募を実施している。

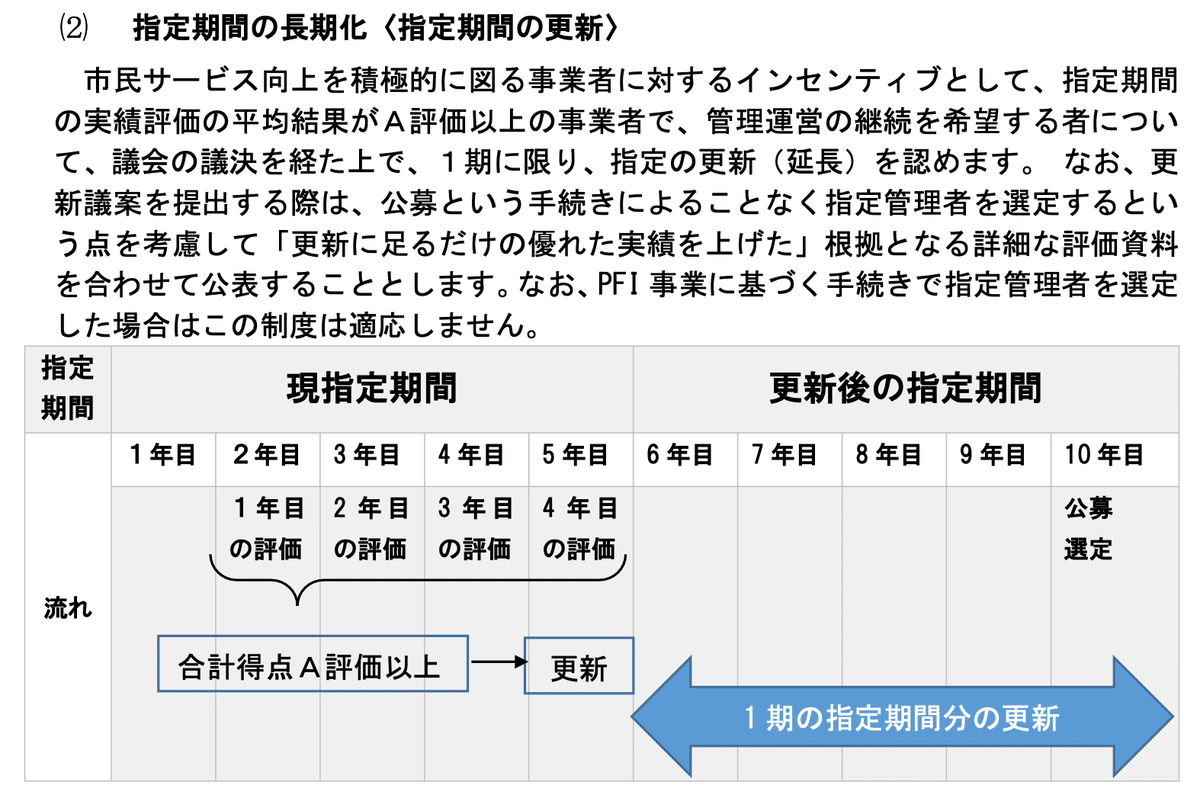

玉名市では「指定管理者制度の導入に係る事務処理方針」において、指定管理の更新制の導入や自主事業の積極的な活用(利用料+自主事業)による「サービス料の設定」ができることを位置付けている。

両事例とも「シレッと」書いてあるが、これまでの「行政運営」とは一線を画す経営的な視点での指針であり、一つずつの細かい事例と付き合わせていたり、全員合意を目指していてはきっと永遠に形にならなかっただろう。

条例でも規則でもなく「指針」という曖昧な位置付けなものであれば、やる気と覚悟・決断・行動さえできれば「シレッと」できるものであり、一度位置付けてさえしまえば(≒レールとして敷いてしまえば)それが既成事実化していく。

他のレールを「参考」にする

冒頭の案件が「あるある」であったように、日々全国の自治体からの相談を受けたりいろんなプロジェクトに伴走するなかで、案件の種類・規模・深刻度はまちまちであるが、悩みどころは(全く同一ではないにしろ)類似していることが多い。

そして、世の中にはクリエイティブなプロジェクトも数多く存在しているし、そのまちが悩んでいたようなことを高次元で実現している事例もある。ということは、どこかに似たようなレールを敷いた人・まちがあるはずである。

学ぶべきはアウトプットとしてのレールではなく、その人・まちが何を考えどのようなプロセスでレールを敷いてきたかである。そのまま劣化コピーするのではなく、他のレールを「参考」に自分たちらしくレールを試行錯誤しながら敷いていくことが求められている。

公務員時代に、随意契約保証型の民間提案制度(FM施策の事業者提案制度)を作った際には、(多分意味がわからなかったのだろうが)当時応募していたFM関連の団体や議会からはほとんど関心を示されなかったものの、総務省とその天下りを中心とした外郭団体、全く面識のない学識経験者、何らかの思想を持ったプロ市民?等から毎日のように「地方自治法違反」「随意契約がわかっていない」「癒着の温床」等、ご丁寧な指摘を(対面ではなく)メール・電話でいただいていた。

当時はアホかと思いながら適当にあしらっていたが、総務省の外郭団体からは「総務省が認めていない仕組みを流布するアヤシイ奴」というご大層なレッテルまで貼っていただいた挙句、その団体の事業で派遣されることになっていた自治体にも直前に派遣中止令が下り、多大な迷惑をかけることとなってしまった。(この件は自分が自腹で行くことを提示したところ、当該自治体が漢気を見せて関連予算をかき集め対応いただいた。本当、こういう自治体はありがたい。)

しかし、その後に福井市で減額・無償貸付について議会の議決がいらない条例をセットアップ、東村山市で土地・建物や事務事業だけでなく東村山市に関連すること全てを提案対象に包含、常総市で常設型のトライアル・サウンディングとリンク等、多くの自治体でクリエイティブな形で提案制度が進化し、2025年2月現在では筆者調べによると約190の自治体で何らかの随意契約保証型の提案制度を実施した実績を持つことになった。「総務省が認めていない仕組みを流布するアヤシイ奴」が作った仕組みが十分に市民権を得たと言えるだろう。

これもレール論で考えれば、流山市の作った提案制度のレールを参考として、他の自治体が自分たちのまち・やりたいことに合わせてアレンジし、ブラッシュアップしていったと考えられる。当たり前だが当時、実務・実態とかけ離れたところから攻撃してきた連中は、今の状況に対してダンマリを決め込んでいる(結局、その程度の認識しか持っていないし、ポリシーや確信を持って反発しているのではなく「今までと違う」ことに対する短絡的なアレルギー反応でしかない)。

同様に包括施設管理業務についても、まんのう町のPFI事業の一環として組み込まれていたもの・我孫子市で提案制度で採択されたものを源流として、これらを参考にしながら流山市が全国で初めて公募型で実施した。その後、廿日市市で100千円/件(総額21,000千円/年)以内の小破修繕を包含・佐倉市で一部の指定管理者施設を対象とする形・荒尾市で市営住宅の管理業務をセットアップ等、同様に先行自治体のレールを参考としながら各地で進化している。

包括施設管理業務については、レールそのものがほぼ標準フォーマット化してきており、もはや小さいまちだからとか、マネジメントフィーガーと嘆いている時代ではなく、どう自分たちらしくアレンジメントしていくかが勝負になっている。

包括に関していえば、コンサルが間に入ってなぜか包括「ごとき」で要求水準書作成業務で短絡的な劣化コピーしかせずに暴利を貪っている(≒劣悪なレールをパッケージとして販売している)ことの方が大きな問題である。

いずれにしても、(玉石混淆となることは必要悪と割り切るしかないが、)レールが存在することは物事を進める・加速させるためのトリガーになりうる。

自分で敷きはじめる

このような視点で考えると、難しいことは十分承知だが、(広く先行事例を学びながら≠劣化コピー)自分たちで「行きたい方向」のディレクションを明確にしたうえで、少しずつレールを敷いてみることが何より大切である。

関係する部署の(最低限)必要十分なメンバーを集め、幅広い視点を持って徹底的にディスカッションしながら、自分たちでディレクションしていく。このプロセスを丁寧にやっていけば、事業化までの間で指摘されてくるあらゆるポイントは自ずと解決されているので、立ちどまる・引き返すリスクはほとんどなくなっている。

同時にレールを少しずつ敷いてくことによって、後述するようにレールそのものが既成事実化していく。良い悪いの問題はさておき、行政は「どこかに書いてある」ことが重要なので、いきなり終着点までの道筋だとハレーションが大きいかもしれないが、目の前にある範囲・小さな部分からシレッと・コツコツとレールを敷いてしまえば良い。

レールを「行きたい方向」に向ける

同時にレールは「行きたい方向」に向いていることが何より大切である。行きたい方向≒ビジョンである。大枠でのビジョンをきちんと定めながら、少しずつレールを敷いていく。その過程ではお邪魔虫にぶつかることもあるだろうが、少しずつであれば様子を見ながらお邪魔虫を迂回することや、何らかの方法で駆除することもできるかもしれない。その方法論もオーダーメイド型で考えていかなければいけないが、レールを敷きはじめる前に詳細設計までガチガチに固めてしまうことさえしなければ、柔軟に設計変更していくことができる。変更によって多少マンパワー等も含めたリソース・コストがかかったとしても十分に元は取れる。

全部を一気に敷かない

世の中の優れたPPP/PFIのプロジェクトはいきなりゴールを作ったりせず、「最終的にこうしたい」「これを叶えていきたい」という壮大なビジョンを持ちながらも、そこに至るプロセスは地道に少しずつ構築している。

民間のプロジェクトでは当たり前であり、ディズニーランド、USJですら開園時点がゴールとはなっておらず、徐々にニーズや経済合理性を見ながら投資をして拡大しながら、同時に時代に沿わなくなったものはバッサリと止めていく。このメリハリこそが新陳代謝であり、レールも必ずしも「ずっと同じ」である必要はない。

いきなり終着点まで作るのではなく徐々に進めながら、リアルなまちの状況に合わせて柔軟に軌道修正をしていく。ルートが変わっても目指す先が変わらなければ素晴らしいことであるし、仮に方向が変わったとしても、それが自分たちらしいものであれば「そのまちらしい生き方」になるだろう。

余談だが、山手線も当初は環状線になる予定はなかった。長い時間をかけながら社会経済情勢の変化・ニーズを反映する形で徐々に延伸し、何を・どこへ運ぶかも変化させながら最終的に環状線になっていった歴史がある。

シレッと確信犯

いつの間にか敷く

「レールを敷くぞ!」と大号令をかけてやっていくのも一つの方法論ではあるが、その大号令が非合理的な社会ではヤブヘビになる場合がある。経験知ベースで考えると、意外と有効な方法論が「いつの間にかレールを敷いてしまう」ものである。

議会において市政方針、市政に関する一般報告等でシレッと言ってしまったり、広報で匂わせたり、信用できる議員を通じて一般質問してもらったり(聞かれてもいないことまで答弁してしまったり)、地域のプレーヤーに「相談」することでまちなかに情報を伝播させていく等、小さく「いつの間にか」やっていく方法はいくつもある。

情報として既成事実を作っていくプロセスは、同時にディスカッションの機会も得られることになるので、プロジェクトそのものがブラッシュアップされていくこと、そのプロセスを通じて共感を得ることができるので、仲間が増えてくる。

そして、案件にもよるがトライアル・サウンディングで暫定的な未来の姿を地域プレーヤーとともに見せていくことや、富山市のハチマルシェのように市が主体となって社会実験をしていくことも暫定的な未来像を見せながら協力者を増やしていく、レールを敷く有効な手段である。

暫定的な未来の姿に参加した方々が次々にSNSで発信したり、メディアに掲載されていけばさらなる共感を生むと同時に「なんかそういう方向に行っているらしいよ」と既成事実化が進んでいく。

別の方法論としては、(本当はこうしたものに依存しないでできることが理想的ではあるが、現実的な選択肢として)国土交通省の先導的官民連携支援事業を代表とした国のモデル事業として採択されることである。

採択されたのだから担当者は「やらなければいけなくなる」、組織として「オーソライズされる」、理解が薄いお邪魔虫は国のモデル事業なんだから(理論を持たないので反対の理由が立たず)「邪魔しにくくなる」、市民や議会に「行政としてこうしたいと説明できる」ようになる。

こうしたトリガーとして、過度に期待したり依存してはいけないが、国の制度は役に立つこともある。

シレッと本線にしてしまう

行政は非合理的な組織であり、意思決定は必ずしも理路整然と行われているわけではない。そうしたことを考えると、「いつの間にか」レールを敷きはじめるのと合わせて、暫定的だったものを「シレッと本線・本設」にしてしまえば良い。

流山市の意見書制度は2011年4月1日のFM推進室と同日付けで起案し、市長決裁まで取ってしまった事例である。

・1,300千円以上の工事が発生しうるもの(インフラを除く)は全てFM推進室の意見書を添付しないと予算要求できない

・意見書は総合計画等で定められた事業、枠配当云々は抜きに施設所管課が必要だと思ったものは全て計上すること

・FM推進室は全ての案件の現場調査・関係者ヒアリング等を実施し、物理的な劣化状況・資産経営の2つの軸で評価し、優先順位を設定(するともともに、評価の見解も付記)

・結果は個表・総括表を含めて全て庁内LANを通じて全庁で共有

・補正予算もこれに準じる

・結果は予算編成の参考資料として企画政策課・財政調整課に提示するとともに説明を行う(必要に応じて予算編成にも同席)

・現場調査やヒアリングは企画政策課・財政調整課も同席できるようにする

・既存の予算編成のタイミング・やり方を阻害しないように予算示達(10月1日)までに完了させる(施設所管課は5月31日までに見積を添付して意見書をFM推進室に提出)

このようにかなりドラスティックかつ施設所管課にも負担が生じる形、総合計画・枠配当等をある意味で無視して「FMという視点で純粋に優先順位を付与」するものであったにも関わらず1日で決裁を取り終えることができたのは、将来の本格実施を見据えて「試行的にやること」と、あくまで「予算編成の参考資料」として使用するに留めることを「口頭で」説明したからである。

また、人事異動直後の慌ただしく落ち着いて決裁文書を読んでいる時間・心の余裕がない4月1日を確信犯で狙い撃ちしたことも幸いした。そして、「試行」とは言いながら実際には当初から自分の関わった2年間は、ほぼ意見書に記した優先順位に沿った予算編成がなされ、「試行」という用語・概念すらシレッと無くしてしまったのである。(実際に予算化されたのは全50〜60事業のうち上位20事業程度でしかなく、毎年強烈な「積み残し≒罪残し」が発生しており、これが同時に老朽化・陳腐化に直結していった。)

実際に仕組みを回しはじめてしまえば、こちらの勝ちである。

今後の旺盛な行政需要に対応すべく、民間事業者の創意工夫等を最大限活用し、市民サービスの向上、地域経済の活性化及び財政負担の軽減を図り、第5次豊見城市総合計画で掲げた将来像の実現のため、「民間提案制度」の導入に向けた試験的運用を行います。

(提案対象)

1.「まちの顔」旧IT産業振興センター周辺地区・豊見城市庁舎職員駐車場

2.小中学校省エネ再エネ設備導入推進事業

3.しおさい公園活用事業

4.モータープール隣接市有地活用事業

5.豊崎中学校室内型温水プール利用促進事業

豊見城市における民間活力導入制度(随意契約保証型の民間提案制度)も同様に、公募関連HPや資料には試験的運用としながらも、5つのかなり大きなテーマを対象に公募を実施し、2025年2月現在で3件(2テーマ)の提案概要が公表されている。これも随意契約ガーと庁内・議会の理解が得られないのであれば、まずは「お試し」で実施する実践的な取り組みである。

「試行的」を建前として暫定的なレールですよと言いながら、確信犯的に「シレッと」本線としてレールを敷いてしまう。非合理的な行政の世界、そして綺麗事を言っていたり、丁寧に時間をかけてやっている余裕はどこにもない。お邪魔虫や表面上反対している人たちも「自分たちがわからないから・メンドくさいから」程度の思考回路・行動原理でしかない。

自分たちのまちなんだから自分たちで覚悟・決断・行動する。

様子を見ながら延伸・違う路線も

このようにシレッと本線を敷いていくなかで、自分のまち・現行の人員体制・組織のルール等のなかでどうやれば形にしやすいのか等、経験知として身についてくる。そして、当初思っていたことにも軌道修正が必要だったり、違う路線を身の丈に合わせながら試行的・柔軟に敷いてみる。やっていけば、他の社会課題やできそうなこともも自ずと次々に明らかになってくるはずだ。

先日訪れた自治体における職員研修のアンケートでは「いろんな可能性があるのはわかったが、現状に満足しているし課題も感じていないので、特に何かをやろうとは思えないし、必要性もないと思う」といった悪い意味での仙人のような意見があった。この方がどんな仕事をしているのか、メンタリティを持っているのか、経験を積んできたかはわからないが、きっと庁舎に籠って行政運営のルーティン業務にのみ勤しみ、「まち」のことを見ていない・見ようとしていないのだろう。

まちを直視して、シレッと本線を敷いていく形でやっていけば、自ずと1つのプロジェクトに固執することなく、1つに満足することなく次から次へとやることが拡張していく。線路も次々に分岐し、より高みへ・根幹的なところへ・効率よく延伸していく。

当初想定していた形とは大きく異なるかもしれないが、大切なのは理想的なレール・ルートではなく、泥臭くても「まちとリンク」したプロジェクトを数多く展開していくことである。

いつしかいろんなものが繋がる

公務員時代に流山市で展開していたプロジェクトを当時まとめたのが上記の曼荼羅のような図である。(本当はこれ以降も多くのプロジェクトをやっていたのだが、ボリュームが表に収まりきらなくなった、ポジションを整理するのが難しくなりすぎた、そもそもこんな表を作っている時間が勿体無い等の理由でこの時点で作るのを放棄したw)

今になって客観的に見てみると、いろんなことをやっていたようにも見えるし、1つのこと・思いつきから派生して連鎖的にやってきただけ・連鎖しないとアウトプットが意味のあるものにならなかっただけのようにも見える。

ただ、これらのどれもが確信を持ってやっていたわけではないし、最初のレールの意図は「当時、市として重点的に取り組んでいた学校施設の耐震化が終了した後、23校(当時)の小中学校の保守管理を適正かつ財政と連動した形でやっていく」ことでしかなかった。

教育委員会だけでやろうとしてもリアリティがない(≒企画は政策に位置付けてくれない・財政は財源の裏付けをしてくれない)から市長部局の施設も含み全施設を対象にすること、先立つ金がないからできることからプロジェクトベースで進めること(ESCO・有料広告・光熱水費の見直し等)からはじめた。これらが実質的な最初のレールとなったが、公務員時代には(想定を圧倒的に超える市の収支バランスの悪さから)残念ながら当初の目的地まで辿り着くことは全く叶わなかった。しかし、少しだけ爪痕は残せただろうし、そこに至るためのレールは何本か敷いてきたことは間違いなく胸を張れる(ただし、その後の動きの鈍さはあまりに勿体ないし、誰も走らないレールは直ぐに錆びて野に還ってしまう)。

また、このように安全に走れるレールが敷かれてくるとお邪魔虫やしょーもない連中が無賃乗車したり、自分が敷いてきたとなぜか権利を主張したりしてくるが、全体から考えれば小さな点でしかなく、争っても生産性ゼロで時間の無駄なので相手にしないことが何よりである。

レールに乗らない選択肢

本noteでは非合理的な社会(の行政)で物事を進めていくために「レールを敷く」方法論を経験知をベースに記してきたが、最後に「レールに乗らない」選択肢も考えてみよう。シン・エヴァンゲリオン劇場版のラストでは今までレール(電車)に乗ってきたダメダメシンジくんが人や社会と触れ合うなかで「電車に乗らない」選択を自分でして、宇部新川駅でプラットフォームの階段を駆け上がりまちへ出ていった(宇部興産へ走っていった)。

レールを敷くことで物事を進められるのだったら、それは全く恥ずかしいものではないし、プロは結果が全てなので「〇〇ガー」と言い訳ばかりして何もやらないより圧倒的に良い。

レールを敷きながらいろんなプロジェクトで経験知を蓄積し、レールがなくても走れるようにすることも一つの選択肢であるし、時には「敢えて」レールを敷くことで外界の無駄な騒音を遮断することも高度な戦略になりうる。

繰り返しになるが、「レール」は非合理的な社会で物事を進める方法論の一つであり、それにこだわる必要もなければ「レールがなければ」何もできないわけでもない。「レール」は誰かに依存することなく自分たちで敷くことができるし、どう乗るかも自分たちで決められるはずだ。

お知らせ

Next PPP/PFIセミナー

2025年3月24日(月)に射水市のクロスベイ新湊で表記セミナーを実施します。

ありがたいことに2025年2月17日現在で会場・オンライン合わせて約110名の方にお申し込みいただいています。

先着順ですのでお申し込みはお早めに。

PFI法に基づくPFI、Park-PFI、公有地の利活用・・・

PPP/PFIの概念・手法を用いたプロジェクトが

全国各地で展開されてきた。

「公共資産・行政課題」を「民間ノウハウ・資金」を

活用して解決することがPPP/PFI1.0

この世界を前提にしつつも、新しい流れとして

「地域プレーヤー」が「地域コンテンツ」を

「ビジネスベース」で解決し、行政はそのビジネス

モデルをサポートしていくPPP/PFI2.0

その息吹と可能性を考えていく

お申し込みGoogleフォーム

noteプレミアムへの移行

2025年1月からまちみらい公式noteは「noteプレミアム」に移行しました。(単純に今まで知らなかっただけ。。。)

noteにコメントも受け付けています。双方向型になっていけるようコメントにはレスを入れていきます。記事の「いいね!」も積極的にお願いします。

また、最下段にあるように「投げ銭」は絶賛募集中ですw

2024年度PPP入門講座

来年度に予定する次期入門講座までの間、アーカイブ配信をしています。お申し込みいただいた方にはYouTubeのアドレスをご案内しますので、今からでもお申し込み可能です。

実践!PPP/PFIを成功させる本

2023年11月17日に2冊目の単著「実践!PPP/PFIを成功させる本」が出版されました。「実践に特化した内容・コラム形式・読み切れるボリューム」の書籍となっています。ぜひご購入ください。

PPP/PFIに取り組むときに最初に読む本

2021年に発売した初の単著。2024年12月現在6刷となっており、多くの方に読んでいただいています。「実践!PPP/PFIを成功させる本」と合わせて読んでいただくとより理解が深まります。

まちみらい案内

まちみらいでは現場重視・実践至上主義を掲げ自治体の公共施設マネジメント、PPP/PFI、自治体経営、まちづくりのサポートや民間事業者のプロジェクト構築支援などを行っています。

現在、2025年度の業務の見積依頼受付中です。

投げ銭募集中

まちみらい公式note、世の中の流れに乗ってサブスク型や単発の有料化も選択肢となりますが、せっかく多くの方にご覧いただき、様々な反応もいただいてますので、無料をできる限り継続していきたいと思います。

https://www.help-note.com/hc/ja/articles/360009035473-記事をサポートする

そんななかで「投げ銭」については大歓迎ですので、「いいね」と感じていただいたら積極的に「投げ銭」をお願いします。