ハコモノ三原則のいま

2014年に総務省が全自治体に対して公共施設等総合管理計画を要請した際に、ハコモノ三原則を掲げ優良事例として紹介されていたさいたま市。

ハコモノ3原則

・新規整備は原則として行わない(総量規制の範囲内で行う)

・施設の更新(建替)は複合施設とする

・施設総量(総床面積)を縮減する(40年間で15%程度の縮減が必要)

全国の公共施設等総合管理計画の80〜90%はこうした「総量縮減一本足打法≒公共施設マネジメント」と捉え、これをトレースして作成してきた(近年の見直しにあたってもこの傾向は変わっていない)。

そんなさいたま市が現在、ハコモノで揺れている。

下記の埼玉新聞によると、与野中央公園で5,000人規模のアリーナと既存体育館(既存体育館とほぼ同面積)からなる「次世代スポーツ施設」が計画されており、住民説明会を行ったが炎上したとのことである。

概要

2023.9.30の埼玉新聞

さいたま市は25日、中央区の与野中央公園内に収容人数5千人規模のアリーナ施設を建設する計画の地元説明会を鈴谷公民館で開催した。市は丁寧に説明して市民の意見を踏まえ、必要な施設として計画を推進すると説明。住民は「アリーナは必要ない」「意見を聞いてほしい」と訴えた。

所管する市スポーツ政策室が主に説明した。説明によると、市民の健康で心豊かな暮らし、コミュニティーの活性化、地域経済の活性化への取り組みが不可欠とし、「みるスポーツ」「するスポーツ」の拠点として整備する。サブアリーナは、老朽化した与野体育館の後継で、同規模を計画している。

旧与野市の1988年度から、同公園の整備計画は進められ、段階的に検討。市は次世代型スポーツ施設として、5千人規模のアリーナが必要と判断したという。説明会では、市民らの意見を踏まえ、可能な限りコンパクトな施設整備を目指し、周辺環境への影響に配慮して計画を進める意向を示した。

説明会には住民ら約60人が参加。「メインアリーナはいらない」「緑豊かな公園が整備されると思っていたのに、だまし打ち」「財政問題、交通問題、騒音問題はアリーナ建設のために起きている」「市民と協働で進めないのか」などの質問や意見が出た。(略)

清水勇人市長は26日の定例会見で、記者の質問に対して、「説明会で丁寧に説明をし、時間の許す限り、ご質問にお答えしたと所管から報告を受けている。反対や心配の声も多数いただいているが、市の将来を見据えた時に必要な施設と考えている。その意義を丁寧に説明しながら、施策を前に進めていきたいと考えている」と述べた。

市は昨年5月、次世代型スポーツ施設の方向性を決め、同年12月に「(仮称)次世代型スポーツ施設基本計画(案)」を決定した。今年3月に地元説明会を2回開催。5月に基本計画を公表した。5千人規模のアリーナは、バスケットボールのBリーグなどプロスポーツ興行への利用を想定している。地元の住民が市民団体を立ち上げ、アリーナ建設反対を訴え、署名活動を展開している。

批判続々…新アリーナ建設へ、住民ら「いらない」

次世代型スポーツ施設を予定も「一方的」「だまし打ち

次世代スポーツ施設の基本計画

さいたま市では、基本計画の策定をコンサルタントにアドバイザリー業務委託(契約額39,600千円)している。

1 計画の位置づけ

本基本計画は、本市が現在整備を進めている与野中央公園内に、(仮称)次世代型スポーツ施設の整備を検討するに当たり、これまでの検討経緯、整備の必要性及び令和4年5月に取りまとめた「次世代型スポーツ施設誘致・整備の方向性」等を踏まえ、(仮称)次世代型スポーツ施設の施設整備計画及び管理・運営等について取りまとめたものです。

2 整備の方向性

施設の概要

「みる」スポーツの拠点を新たに整備するとともに、与野体育館の機能を継承する。

基本要件

収容人員5,000人程度のスポーツやエンターテインメントイベントの興行が可能なメインアリーナを整備

与野体育館と同規模の競技場床面積を確保し、市民利用を目的とした体育館の機能を有するサブアリーナを整備

可能な限り民間力を活用し、採算性を重視するとともに、デジタル技術を活用

3 今後のスケジュール

令和5(2023)年度 実施方針の公表、特定事業の選定・公表、事業者提案募集開始

令和6(2024)年度 提案書締め切り、結果公表、基本協定の締結、特定事業契約の締結

令和7(2025)年度 着工

令和9(2027)年度 竣工、供用開始(令和10年3月予定)

さいたま市への要望書

さいたま市には市民からの要望書も寄せられている。

内容・構成から考えて同一の団体(やつながりのある方々)かもしれないが、市が計画を公表し説明会を実施して以降、複数の要望書が提出されている。

もちろん、インターネット上の情報だけでは正確な姿を捉えるのは難しいが、前述の住民説明会を含めて荒れていることは間違いない。

まとめサイト

この件に関する情報については下記リンクにまとめられている。

この事例から学ぶこと

与野中央公園の事例は、特殊事例ではなく全国各地で似たような問題が発生している。ここでは、この具体例をベースとしながら全国の事例の共通項について考えてみたい。

ビジョンがない

この基本計画では、「はじめに」で次のように記されている。

本基本計画は、本市が現在整備を進めている与野中央公園内に、(仮称)次世代型スポーツ施設の整備を検討するに当たり、これまでの検討経緯、整備の必要性及び令和4年5月に取りまとめた「次世代型スポーツ施設誘致・整備の方向性」(以下「誘致・整備の方向性」という。)等を踏まえ、(仮称)次世代型スポーツ施設の施設整備計画及び管理・ 運営等について取りまとめたものである。

誘致・整備の方向性において整理したとおり、(仮称)次世代型スポーツ施設については、収容人員5,000人程度のスポーツやエンターテインメントイベントの興行が可能な「メインアリーナ」、市民利用を目的とした体育館の機能を有する「サブアリーナ」及びメインアリーナとサブアリーナをつなぐ「結節空間」からなる施設の整備を予定している。また、可能な限り民間力を活用し、プロスポーツをはじめとするスポーツイベント・大会やエンターテインメントイベントの開催等による採算性を重視するとともに、デジタル技術を活用していくこととしている。

「メインアリーナ5,000人、市民利用のサブアリーナ、両者を繋ぐ結節空間」といった規模と配置、「民間ノウハウやデジタル技術の活用」は記されているが、そもそも「何のために≒ビジョン」が「はじめに」ではわからず、これではハコの議論しかできない。

ビジョンが明確に記されていないので、共通認識を図ることが難しいのと同時に立ち戻る原点も存在しない。

また、興行・市民利用という全くベクトルの異なるものを(メインアリーナ・サブアリーナと実施場所を区分する予定はあるようだが)ひとつにすることで、全体として旧来型行政の「あれもこれも」の総花的なものになってしまっている。

これが結果として施設面積を巨大にし、総事業費を膨張することにつながってしまっている。

点としてしか考えていない

今回の与野中央公園における体育館整備の反対派からは「閑静な住宅地であること」「過去(合併前)からの経緯」などを反対理由として挙げている。

周辺のエリア、民間施設の配置、公共交通網、歴史的文脈等を踏まえず「点」としてだけアリーナを整備するなら「あったほうがいい」かもしれない。

しかし、さいたま市にはさいたまスーパーアリーナをはじめ多数の規模・用途等を含めた多様な類似施設が既に存在している。国・県や民間の類似施設も数多く位置している。更に東京都内ともそれほど距離が離れているわけでない。

そうしたなかで上記のビジョンともリンクするが「なぜ・今・ここに」新設の5,000人アリーナなのか(Bリーグのホームスタジアムとしての意向もあるようだが)明確な言葉で示す必要があるだろう。

こちらも表面上は「コンセプト」に見えるが、よく見ると「地域活性化のエンジン」「多様な興行」「エリア全体で人々のつながりを創出」等、「みんな・賑わい」等の(なんとなくわかった気になってしまう)マジックワードが羅列されている。表現が曖昧・抽象的なので「刺さる」こともなく具体的なイメージが湧かない(個人によって受けとめ方が異なる)ものになってしまっており、「なぜ・今・ここに」が見えてこない。

ハコモノ整備に全振り

上記のように、ハコモノに関するスペックや規模(面積・収容人数)やなぜかこの時点で床面の仕様などの詳細も明記されているが、「誰が運営するのか」は全く触れられていない。

公共施設は整備・竣工するまでは長くとも数年であるが、その後の運営期間はその何十倍にも及ぶ。

ほとんどの公共施設の整備(≒ハコモノ事業)は、残念ながらこのように「どのようなハコをハードとして整備するか」に全振りし、運営の具体像が計画時に見えていない。もっといえば、単純に決められたことを行う「運営」ではなく、どのような場にして育てていくのかといた「経営」の視点で整理していくことが必要である。また、竣工時点がゴールで何十年にもわたって「スタート時点」のまま行くことが想定されてしまっていることも問題である。

VFM1.0

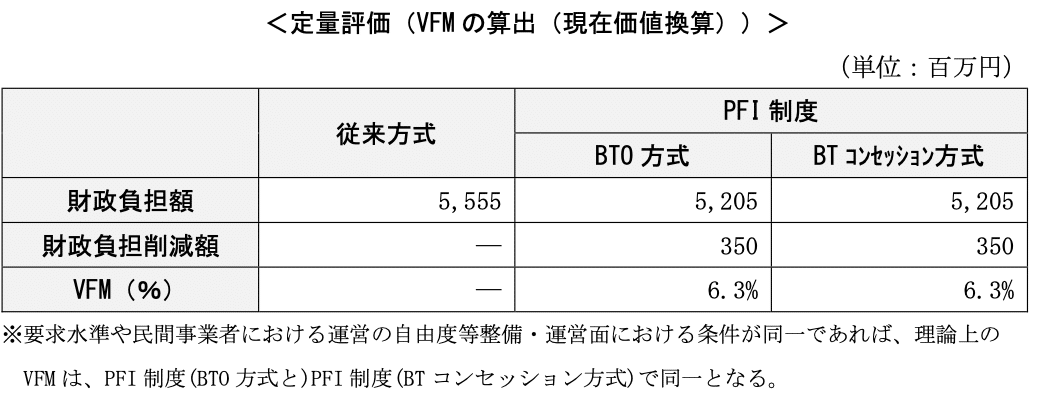

この事業手法比較表こそが旧来型PPP/PFI事業の根幹であり、事業の妥当性を判断する材料として未だに広く使われている。

しかし、ここで計算されるVFMは乱暴に言ってしまえば、「従来型手法によるコスト(PSC)と比較してPFI事業を用いた際によるコスト(PFI-LCC)が何%安くなるのか」、定量的評価しているに過ぎない。(ただし、当たり前であるがPFIでは民間ノウハウによる質の向上も見込まれるため、定性的な評価も考える必要があると説明されている。)

前述のようにコンサルに依存して最も重要なビジョンが十分検討されていない事業においては、そもそものPSCがダメな与条件(≒単純なハコモノ整備事業)になっている。それをPFI法に基づくPFI(やここではコンセッション)に代替することで何%マシになるのか算定しているに過ぎず、結果的にアウトプットも単なるハコモノ事業にしかならない。

こうした旧来型の思考回路、VFM1.0で短絡的・表層的な事業手法別によるコスト削減だけを検討していることが問題である。

そもそも、コンセッションは運営事業者のノウハウを事業全体に活用していくものなので、ゼネコン優位型のサービス購入型PFI法に基づくPFIと運営事業者のノウハウに基づくコンセッションのVFMが同じになるわけがあり得ない。もし、そうだとしたら(運営権を権利設定することの意義はあるかもしれないが、)コンセッション制度そのものが不要であろう。

コンセッションを「正しく」活用すればVFMが創出されることは津山市の糀や・グラスハウスが証明している。

コンサル依存

上記の事業手法の検討は「コンサルによる定型フォーマット」がベースになってしまっている。

サウンディング当日は、「さいたま市次世代型スポーツ施設整備等事業アドバイザリー業務」の受託業者にて対応いたします。

更にサウンディングの実施要領をみてみると、前述のアドバイザリー業務の受託者がサウンディングを実施し、行政の職員は(実際はわからないが)その場にすら同席していない。行政が民間事業者の肌感覚を知ることもできなければ、自分たちの意思を伝えることもできない。(知ろうとも意思を伝えようともしていないのかもしれないが)

こういった場のセッティングを是としてしまうこと自体、今回の事業(≠プロジェクト)にかける熱が薄いと言わざるおえないし、それを感じた民間事業者は参加を躊躇してしまうかもしれない。

自分の金・土地だったら「誰かに任せてしまう」ことは絶対にないはずだ。

経営者と消費者

静岡市の城北公園におけるPark-PFI、長野市の青木島遊園地等にも共通することであるが、経営者たる行政と消費者たる市民を混在してしまっていることも今回の混乱の一因であろう。

行政として「まちのためにこのプロジェクトをやりたい」となったときに、市民生活・環境が変化することは避けられない。その変化のために行政は経営判断をするのであり、そのときに「誰かが反対」することは必然とも言える。

こうしたところでヒヨるのではなく、「なぜやるのか≒ビジョン」を自分の言葉で話せるかが重要であるが、ここまで記してきたようにコンサルに依存したりすることで「なぜ」がないままハコモノ整備事業に陥ってしまっていることで、混乱に拍車がかかってしまう。

行政そのものが「総論賛成・各論反対」

さいたま市は冒頭に述べたとおり、ハコモノ三原則によって総量縮減一本足打法のザ・公共施設マネジメントの優良事例として紹介されていた自治体であり、本人たちもそのことにプライドを持っていたはずである。

「新しいハコモノは作らない(総量規制の範囲内で行う)」「建て替えるときには複合施設にする」としていたはずなのに、今回は完全な新規案件である。

「ハコモノ総量を縮減する」という総論については賛成であるが、個別具体のハコモノについては総量縮減反対」では、行政そのものが総論賛成・各論反対で、市民のことを揶揄することはできない。

なお、さいたま市では従前より大幅にハコモノ面積が増加したことからハコモノ三原則を見直し「新規整備は原則として総量規制の範囲内で行う(本市の成長・発展を支える核となる公 共施設は総量規制の対象外とする)」と改正している。

市の発展に寄与しない公共施設は整備するはずがないので、実質的な骨抜き状態となってしまっている。

先日、山鹿市の給食センターで給食にゴキブリやナメクジの死骸が混入したとの報道がなされた。異物の混入は2023年9月1日及び15日に発生したとのことだが、山鹿市に積極的な措置を講じる様子は見られなかった。

築50年を超える老朽化した給食センターでこのような事故が発生したにも関わらず、2023年10月1日現在で市の公式ホームページでは一切案内されておらず、教育庁の謝罪会見も9月27日であった。

更に今後は5年後をめどに給食センターの整備を考えているとのことだが、本気でこの問題に取り組んでいたら、他のあらゆる事務事業・予算を凍結してでも子どもたちの安心・安全を確保していくだろう。

ちなみに山鹿市の公共施設等総合管理計画では次のように記されている。

定期的な安全確保の確認と、こまめな補修・清掃等による延命化は当然のことですが、これまで行ってきた事後による修繕や改修から、策定済の個別施設計画に基づき事故等を未然に防ぎ比較的経費も安価となる予防保全を積極的に推進していきます。

自分たちを取り巻く環境ややるべきことから本気で取り組めば、久米島町のように島全体の給食センターとして民設民営で整備し、そこから学校給食・高齢者向け配食サービスなどを購入する(結果的に基準は準用するものの学校給食法を根拠法令としない)などの方法論が見出される可能性もある。

計画至上主義なのに計画を葬る

行政は計画至上主義なので、今回の事例においても高額のコスト(税金)を投下して基本計画やアドバイザリー業務を実施している。

一方で前述の公共施設マネジメント計画で公共施設全体のことをマネジメントしようとしていたはずなのに、「次世代スポーツ施設基本計画」では上位計画・関連計画に公共施設マネジメント計画が位置付けられていない。(欄外に※書きとして「※ 上記計画のほか、公共施設としての整備を検討する場合は、「さいたま市公共施設マネジメント計画・第2次アクションプラン」(計画期間:令和3年度~12年度)等を踏まえる必要がある。」との記載はある)

計画至上主義であるにも関わらず、二次元の計画と三次元の事業がリンクしない、前述のように総論賛成・各論反対の構図となっており、「計画至上主義なのに自ら計画を葬る」ことを行なっている。

民需なき官製都市

こうした構図はまさに日経新聞に掲載された「民需なき官製都市」そのものであり、市街地再開発事業にとどまらず全国各地の行政・ハコモノ事業が該当する。北海道日本ハムファイターズに逃げられてしまった札幌ドームの新モードなどもこれに該当するだろう。

「民需」がさいたま市の事例で本当にあるなら、先行してBリーグのチームを運営事業者(や核コンテンツとして)セットアップするだろうし、市民の中でもこうしたアリーナ規模の体育館を欲する動きが顕在化しているはずである。

コンサルがゼネコン中心にハコモノとしての表面的なサウンディングを行う前に、行政が自らこうした「民需」を自らの足で把握したり創出していくことの方が求められていたことであろう。

流山市のおおたかの森駅北口事業におけるマーケットなどのように、「魂を吹き込む」ことを忘れてはならない。

自分たちらしく構築すること

PPPの大原則は「対等・信頼の関係」である。プロジェクトの質を向上させていくためには、良いパートナーと巡り合い、そのパートナーが最大限に力を発揮できる環境を作っていくことが重要である。

民間事業者に相応のマンパワー・資金・リスクを求めるのであれば、行政はそれ以上にマンパワー・資金・リスクを取らなければいけない。

さいたま市の事例でも典型的なように、サウンディングにすら担当者が(業務多忙?業務委託しているから?)参加しないようでは、それ以上のリターンは得られないだろう。

何よりビジョンを自分たちで必死になって検討した跡が見られないことが本質的な問題である。

もし、「こういう場にしたい」と真剣に考えていたら、自ずとビジョンを実現するためのコンテンツ(≒誰が・何を・どういう頻度・収支で実施するのか)を検討するはずであり、自ずと常総市や石川町の道の駅で採用されている運営事業者先行決定方式(EOI)も選択肢になるだろう。

スポーツ庁・経済産業省も「スタジアム・アリーナ運営・管理計画検討ガイドライン」において運営事業者を計画段階から関与させる重要性について説いている。

少なくとも、この段階でサウンディングで対象とするのは運営事業者中心になっていくはずである。

藤沢市の生活・文化拠点整備事業では第1回のサウンディングでは事業手法・施設面積・配置等は一切検討していない段階で、ビジョン・コンテンツ・与条件のみで実施している。

自分たちらしくプロジェクトを構築していくためには、藤沢市の事例のように徹底的に職員が議論しながらひとつずつビジョン・コンテンツなどを精査していくことが最低条件となっていく。

現場重視・実践至上主義で、自分たちらしく真摯にまちと向き合い、言い訳しないで取り組んでいけば、非合理的な社会の行政なので全てがうまくいくわけではないし、100%の理想どおりにものが進むわけではないが、プロジェクトのプロセスやアウトプットは自ずと変わってくるだろう。

もはや二次元の公共施設等総合管理計画、ノーリアリティのハコモノ3原則などといっている場合ではない。

【おまけ】

投げ銭

まちみらい公式note、世の中の流れに乗ってサブスク型や単発の有料化も選択肢となりますが、せっかく多くの方にご覧いただき、様々な反応もいただいてますので、無料をできる限り継続していきたいと思います。

https://www.help-note.com/hc/ja/articles/360009035473-記事をサポートする

そんななかで「投げ銭」については大歓迎ですので、「いいね」と感じていただいたら積極的に「投げ銭」をお願いします。

書籍(単著)

2023年11月に2冊目の単著「実践!PPP/PFIを成功させる本」が学陽書房から出版される予定です。

前著の「PPP/PFIに取り組むときに最初に読む本」の続編で、今回は「初心者向け」「わかりやすさ」を重視した手に取りやすい形としています。(専門用語等はできるだけ排除していますが、内容はかなりゴリゴリになっていますw)

Amazon等のサイトでは既に予約可能になっていますので、ぜひご購入ください。