香川の工芸と美術の歴史~金子知事がプロデュースした理想像とは〜

●アート県クロニクル第6回

開催日/2018年10月19日(金)19:00〜(18:30 開場)

ゲスト:田口慶太さん(香川県立ミュージアム 学芸員)

S59県文化会館に勤務。高橋由一展を企画。東山魁夷せとうち美術館の学芸業務に携わる(~H28 )。H20から県立ミュージアムと兼務。本年開催されたイサム・ノグチ展を企画。現在は美術アドバイザーとして後進の指導にあたる。

聞き手:中條亜希子さん(高松市歴史資料館 学芸員)

三井文博さん(NPO法人アーキペラゴ 代表理事)

金子知事は、香川の工芸と美術をプロデュースすることにより、その価値を知らしめ高めていきました。香川県初めての学芸員田口慶太さんと、まず香川の工芸と美術の歴史(幕末・明治〜モダニズムの大正、昭和〜戦後からの現代美術)をおさらいし、金子知事が残したアート王国香川を俯瞰してみましょう。

●開催レポート

・学芸員田口慶太さんの足跡紹介

田口さんがされた展覧会も数え切れないほどありますが、「代表的なもの何ですか」とお伺いすると、没後100年の高橋由一展。朝日新聞の展覧会で、金刀比羅宮から借りて展示をする経緯の中で、新しい事実、新たな絵も見つかった。他にも猪熊弦一郎展。それから、音丸耕堂展とか。今みんなが知っている香川の作家の展示に携わっておられます。また、県の美術の作品収集ではイサム・ノグチの作品を24点購入されています。ちなみに、金子さんはあれだけイサムさんと仲が良かったのに、知事時代に作品は一つも購入していないのです。購入したことで、現在の県の貴重な財産になっていると思います。

平成19年まで文化会館に在籍されていましたが、県文化会館と香川県歴史博物館(現:県立ミュージアム)が統合した時に異動され学芸員として着任され、統合後の初めての展覧会が自主企画展、藤川勇造展です。讃岐漆芸が育む工芸とアート、伝統工芸から現代美術に精通してらっしゃる田口さんのお話を伺います。

・万国博覧会との歴史

今日お話しする内容については、年代からしますと江戸末期から昭和の初期ぐらいまでとなります。この特定の時代背景における香川の工芸事情・アート事情をベースとした講座内容であると解釈いただき、一時代を築いた人たちがいて、工芸とアートがどういうふうに関わってきたかという基本的な美術あるいは工芸の動向を知っていただく機会になればと思っています。

まず、最初お話しすべきことは、幕末から時代は明治に改まり、日本は海外と国交が始まることで、産業としての工芸が関わっていったという事実があります。そのきっかけとしては万国博覧会への参加が挙げられます。

第一章では、日本の万国博覧会への参加です。このお話は香川の工芸事情に限ったことではありません。産業による交易に関して、海外は日本という国をどう見ていたのか、フランスやアメリカが日本とどのように関わっていったか、そのきっかけのひとつとなるのが、工芸ということになります。ですから工芸品の輸出は、国交のきっかけを結ぶひとつの要因に過ぎないとお考えください。第二章では、万国博覧会に参加することで、いろいろなことが起こります。万国博覧会ですので、外国との交流を図る過程でさまざまなことを日本は経験することになります。万国博覧会は、いわば品評会のようなものですので、日本から出品された物品を見て、欲しいものについてはそれ相当の数量の発注を受けて輸出し、外貨を獲得するということになります。実際に、どのようなものが出品されたのかについては第三章で紹介します。第四章では、工芸品がある程度輸出され、日本の工芸品というのは非常に優れたものであるという評判を得ることで、更なる国益の獲得に結び付くわけです。ただ、そこが大きな問題があるわけです。第四章では、海外から大量に発注を受けた工芸品をどのように制作していくかという現実的な問題が降りかかってくる。そうしたことでまずは製作する人を育てることが必要となり、従来の徒弟制度では限界がある。そこで人材育成という点で効率の良い学校制度による工芸学校ができることになったのですね。そういった日本における生産システムができるまでにはこうした流れが大体、明治時代に急進的に起こることになります。

万国博覧会への参加について。江戸末には、もう既に日本は万国博覧会に参加するための準備をしていました。1858年、幕末には交渉が始まっており、海外は日本に対して国交締結を取り交わし、貿易をすることで商売しませんか、日本のものを売ってください、逆に生産品を売りたいので買ってほしいというふうに言ってくるわけですよね。そんな中で、日本は右往左往しながら、国交に関しては次第に緩くなっていく。最終的に通商条約というのを締結していくということになっていくわけです。そんな中で、幕末にアメリカのフィラデルフィアで万国博覧会が行われ、そこに日本は初めて参加します。あくまで試験的な参加でしたので、調査を目的としていました。実際に万博が正式に始まるのが、明治の6年、オーストリアのウイーン万国博覧会。それが一度目の万博への参加になります。

・日本工芸の世界デビュー

どういったものが、その当時、日本から輸出をされたかということになりますと、幕末1867年、明治の直前に開催されたパリ万博にも調査団が送られています。明治6年のウィーン万国博覧会、これは正式な参加ということになります。ただし、これも明治政府の正式な参加ではなくて、民間の企業に対して政府が、参加の意思を一般企業に募り、そして参加が実現しました。参加した結果の状況をみて国は、次回から正式に政府として参加ということになっていくわけです。

どういったものが出品されるかというと、明治初期は、新たに製品を制作して出品するというようなやり方ではなくて、生活用品など日常的に使われているもののほか、現存するものを出品していました。明治になると、いわゆる廃藩置県によって藩主の人たちが生きていく手だてがなくなってしまった。藩主は家財を売って生活費を稼がなくてはいけない状況にありました。寺院では、廃仏毀釈により仏像や所有していた絵画や工芸品などが廃棄せざるを得なくなった。じゃあ、万博に出品し、売却すればいいということになり、当初は、そういった捨てられようとしていたものが出品されていたのです。

・余談 工部美術学校

話はちょっとずれますけども、明治9年は工部美術学校という学校が開校します。美術という言葉は、この頃から使われるようになりました。これは万国博覧会に出品する、その外国との交渉をする中で、アートという言葉を日本語に置き換えて、美術という言葉が誕生しました。ただ、この頃の美術というのは、今現在の私たちが思う美術ではありませんでした。この当時は、技術という意味でした。絵を描く技術、彫刻を作る技術ですね。そういう受け止め方です。絵画を鑑賞して心を豊かにするとか、今のわれわれの感覚とは受け止め方が違いました。絵画は対象をそのままに描き写すもの。彫刻というのは見たものをあるがままに立体的に表現するもの。技術なのですね。国交が始まることで西洋からの技術を学ぼうとしていた時期でした。例えば工部美術学校が招聘したイタリア人画家フォンタネージという人がいます。高橋由一は、フォンタネージに絵の技術を学んでいます。由一は西洋絵画を学ぶことで、格段に絵がうまくなります。それは金刀比羅に行って観ていただければ、1876年以降の高橋由一の作品は、格段に上手いですね。それ以前の絵というのは自己流です。美術は、フランスではなくて、当時はイタリア人を呼んできてというふうな考え方を持っていたのが、その当時の日本の考え方だったのです。フォンタネージの工部美術学校のカリキュラムを見ると、夕景、夕方の風景の描き方とか、鳥の描き方とか、非常に具体的な。やっぱり技術なのです。そのものを捉える技術として教わった。日本人も技術として習ったわけですけど、どうもやっぱり違和感がある。フランス人と日本人の考え方がちょっとやっぱり違うために、工部美術学校っていうのは5年ぐらいでもう閉鎖になってしまいます。のちに工業大学の前身のようなものに受け継がれていく。

このように海外と交渉する中で、欧米の技術的な享受だけでなく、文化、学問などもその対象でした。医学なども含まれる。

・どんなものが万博で紹介されていたのか

日本から海外へどういうものが輸出をされたかっていうと、先ほど申し上げましたように、廃棄された仏像であるとか工芸品であるとかです。同時に、万国博覧会には綿であるとか生糸であるとか、要するに何か作るための材料ですね。そういったものが出品されています。万国博覧会というのはそもそも国の特有の産物、しかも、応用が可能なものを出品していました。生糸のような材料を輸出することで様々な服などの衣料品の生産ができるわけです。

日本は万博を通して海外と交流することで国益を高め、強い国をつくり上げよう、そして、産業を活性化して海外から新しい技術や文化を取り入れると同時に、輸出による外貨を獲得しようという、そういう狙いがあったわけです。その中には技術、美術も含まれていましたし、例えば鉄道であるとか造船、それと建築も海外の技術を日本は吸収しようというようなことも行われていたのです。

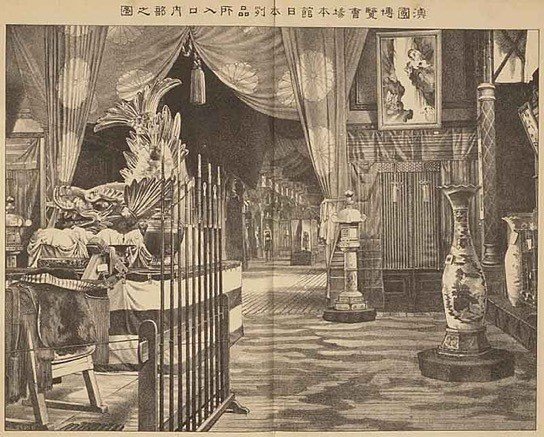

ウィーン万博。これがその当時のパリ万博の日本館。万博ってパビリオン、要するに各国の建物があって、その中に展示をされていくわけですけども、やはり当時も同じで、こういった日本館というものをつくって、その中にいろいろなものを並べて見せるというようなことをしていたのですね。

しゃちほこ(陶製)があったり、大きな壺があったりします。日本は漆の国として見られている場合もあります。海外からすると、磁器のことをチャイナと呼び、漆製品はジャパンと言われています。中国は焼き物の国だったのです。ですから、19世紀末頃のフランス人が使うティーカップであるとか、磁器ですけど、中国製ですね。ただ、中国からヨーロッパへ焼き物を船で運ぶ場合に、必ずしも船が確実に着くかというと、そうではなかったのです。嵐に遭って船が沈没してしまう。そうなると製品が納められない。そういった肩代わりをするのが日本でした。それが佐賀県の赤絵の類、三彩に由来する有田焼が中国の代わってヨーロッパに製品を収めて、好評を得ることになるのです。

・工芸学校の設立へ

佐賀県は先ほど申し上げましたように焼き物の産地です。佐賀には、工芸学校という名前ではなく佐賀県立陶芸学校ですね。高岡は、金属工芸も盛んですし、漆芸も当然、盛んな所です。生産地に工芸学校を置くことが製作者を育てるのに適していると考えたのです。香川は香川漆芸の生産地ですので、工芸学校ができた。自然な成り行きだと考えています。

指導者はどのような人たちが従事したのかというと、東京美術学校の卒業生が工芸学校に赴任していました。東京美術学校はフランスの工業技術、あるいは絵画であるとか彫刻であるとか、輸入すべき美術文化を受け入れる窓口のような役目を果たしていたのです。ですから、その当時は、例えばフランス、1900年にオーギュスト・ロダンがパリ万博でデビューすると、その情報が東京美術学校をとおして彫刻科の学生たちは知ることになるのです。ただ、彫刻っていうと現在では創造的なものを連想させる言葉ですが、例えば、漆工芸の場合、蓋の上に何らかの図柄をレリーフ状に彫って加飾しますよね。そのことを彫刻と言う場合があります。ですから、東京美術学校の彫刻科を卒業した学生は、指導者として各地の工芸学校の木工科に赴任し彫刻の指導を行っていました。

香川県立工芸学校の第一期生に、藤川勇造という人がいました。藤川勇造の曽祖父が、玉楮象谷の弟、藤川黒斎です。玉楮象谷は、玉楮の姓は松平のお殿様から頂いたもので、もともとは藤川姓なのです。勇造は工芸学校の開校と同時に家業を継ぐために入学したわけですけども、指導者は、東京美術学校の彫刻科出身の人物でした。このことがどれだけ関わっているかは想像でしかありませんが、藤川勇造は事実、工芸学校を卒業すると東京美術学校へ進学、工芸科ではなくて彫刻科へ進学しています。さらに卒業とすると同時にフランスへ留学、ロダンの助手を務めています。工芸学校での指導者が東美校で西洋彫刻を学んでいることが教え子である藤川勇造に伝わったと考えるのが自然ではないか。こうした事実関係が産業工芸からファインアートへと傾倒したきっかけとなったと考えています。

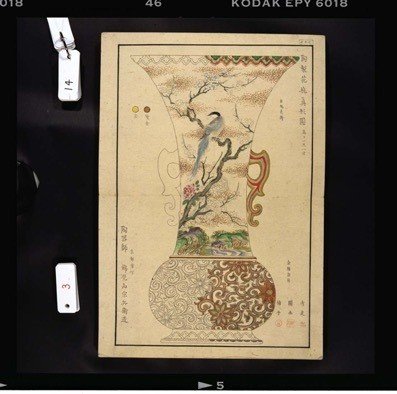

香川県立工芸学校の初めての校長に就任したのが納富介次郎という人だった。全国に工芸学校を開設した納富介次郎は、万国博覧会への参加を画策した部署にいたお役人でした。納富は、効率的に全国各地の産地に製品の下図を纏めた下図集『温知図録』を作成し、生産の効率を高めようとしました。海外からの要望による最新の仕様を反映した下図集を使うことで、売却の可能性を格段に高めようと画策しました。

この下図集を考案したのは岡倉天心なのですけど、実行に移したのが納富介次郎でした。納富介次郎は高岡の工芸学校を開校に携わり、校長を務め、その後、高松の工芸学校の校長を務めています。納富介次郎と藤川勇造は同時代の子弟の関係にあります。工芸学校の開校が職人養成という目的から発展的に美術作家を輩出することに繋がりました。全国的にも注目すべき美術の変遷がみられるわけです。(高松工芸学校設立は明治31年。)

・文化会館の思い出

(聞き手)お話は、明治31年から現代と言っても、次は田口さんが文化会館に勤務し始めた昭和59年ごろに移ります。すでに、金子さんは退官されて10年以上は経っていました。

(田口さん)大江宏設計の文化会館は、全国に芸術文化に対応する施設を造りませんかという国の補助事業として要請を受けて建設されたもので、当時、文化会館の建築費は3億円、そのうちの1億円は国が持つ、という事業でした。

建物は、現在では消防法や耐震に関する建築基準などの絡みで内部が改修されましたが、もともとは、1階はエントランス、2階が事務室だったのですが、今は展示室になっています。3階は、少し天井が高くて柱が少なくなっていて、天井は波打ったような形です。いかに柱の無い広いスペースを確保するかっていうようなことをコンセプトに造られています。本来の展示室はこの3階だけでした。私が着任した時には、1階、2階、3階、全て展示スペースとして使っていました。

当初から文化会館は展覧会事業を展開していました。展示品は、工芸品だけではなく、国内外さまざまな美術展覧会が開催されています。皆さん驚かれると思うのですけれども、『新しい日本の美術5人展』には、猪熊弦一郎、斎藤義重、流政之が出品していました。現在では吉原治良など高額で取引される美術作品も紹介されていましたが、当時の出品作品をいくつか購入しています。現在は県立ミュージアムで管理されています。ミュージアムが、およそ70年代の現代美術を数多く所有しているのは、この頃の文化会館での文化事業の名残ですね。あとは、『新しい世界の美術』というシリーズで展覧会をされています。昭和41年の4月に香川県文化会館、オープン記念展です。イサム・ノグチ、アンディ・ウォーホル、リヒテンシュタイン、ベン・シャーン。また、会場構成がジョージ・ナカシマ、全編、桜製作所の名前が入っています。そういう人たちがかっこいい展示をしていたのでしょう。企画はすべて東京画廊で、羽生一郎東野芳明などの、名だたる美術評論家が参画していました。

金子知事時代のことを考えると、とてもアメリカとのつながり多いですし、知事もアメリカに長く行かれています。そこでいろんな人を紹介され、影響もあって。猪熊先生も川島先生もそうですけれど、ニューヨークを拠点にというのもありますよね。アメリカをすごく良い形で紹介しようとしているのがあるのですけど、アートという良い材料となり、知事の後押しがあって実現したというふうに聞いています。文化会館は伝統芸能のための施設と思われがちですけれど、展覧会としてはとても新しいことをしていた所です。

・金子さんの思い出

(聞き手)田口さんがお仕事をされるようになってからは、金子知事はもう退職されています。それでもいらっしゃることってあったんでしょうか。

(田口さん)そうですね。結構、いらっしゃいました。

文化会館からご自宅は近いのでふらりと。

大体、和服を着て、下駄履いて来られました。当時事務所は5階でしたが、1階のエレベーター前に来ると、大体分かるのです、カランコロンという下駄の音で。金子先生が来たなって。

上がってこられて、長いときは3時間ぐらいいらっしゃるのですね。館長室があって、そこに入っていただいて。やっぱり聞き手がいないと、ということで、しょうがないから、私が最も若手でしたので、ちょっと相手しとけっていう風に言われて…。

(聞き手)どんなことをお話しされるのですか?

(田口さん)とにかく話しするのがすごく好きだという印象がありましたね。知事在職中にどういうことをしてきたか、文化会館に対してどういう気持ちがあったか、直接的には言わないのですけど、そういったお話はよくしました。この人は文化会館、大好きなのだろうなということは少しずつ伝わってきたように記憶します。

将来的なこともおっしゃっていました。作家を育てるっていうようなことも含めて。それは当時としてはなかなか難しいことだったのだろうと思うのですけど、夢を語るようなかんじですね。