東京電力の取り組みからBEVのアフターマーケットを考える

世界的に電気自動車(BEV)の普及が踊り場を迎えています。BEV一辺倒のように見えた国々も、徐々に方針を転換。マルチパスウェイを掲げるトヨタの存在感が増しています。BEVが、ただのカーボンニュートラルを実現するための道具だとしたら、普及は難しいと思います。

先日、トヨタ、マツダ、スバルが次世代エンジンの開発を発表しました。ひょっとしたらBEVを普及させるよりも、カーボンニュートラルを達成するための現実的な道筋なのかもしれません。

では、今後はBEVが消えていき、またエンジンが主となるモビリティの世界に戻るのでしょうか?もうBEVはオワコンなのでしょうか…?そう聞かれると、答えは「No」だと思います。この先もBEVは堅実にその台数を増やしていくと考えます。それは、さまざまな自動車部品の電子制御化、電動化が進む中で、原動機が電動化してくこともまた、クルマの正常な進化のように思えるからです。

BEV普及の現在地

世界全体から見た日本のBEV販売比率

2024年2月に経済産業省が発表した「充電インフラ整備促進に向けた取組について」によると、世界のBEV販売比率は平均で13%です。最もBEV比率が高い中国が22%。次いで欧州16%、タイ14%と続きます。日本はというと、わずか2%です。

やはり、日本におけるBEVの販売比率は思ったほど伸びていません。

Hondaの覚悟

そんな中、本田技研工業株式会社(以下、Honda)は、三部敏宏(みべとしひろ)氏が2021年4月23日の社長就任会見で「脱エンジン」宣言をおこないました。会見では「EV/FCV販売比率を2023年40%、2035年80%、2040年にグローバルで100%」と発表。

2024年5月16日におこなわれたビジネスアップデートでは、社長就任後の3年間の進捗状況も踏まえて、改めて方針発表をおこなっています。そこでは、最近、急激にBEV熱が冷めていることに対して、以下のように三部氏は述べています。

この数年といった短期ではなく、もっと長期的な観点で見ればEVシフトは着実に進んでいく、と私たちは確信しています。

足元の短期的観点においては「BEV熱」に波があることは計画に織り込み済みであり、中長期的観点に立てばクルマの電動化(BEVやFCEVの普及)は必ず進むとされています。

BEVはクルマの正常進化

冒頭でも触れましたが、BEVはクルマの正常進化のように思います。クルマの電動化は、最近始まったことではありません。今までもさまざまな部品やシステムの電動化がはかられてきました。

クルマは部品やシステムが電動化されることで、ち密な制御を可能にしてきました。

パワーステアリングが電動化されることで、車速やステアリング操舵量の変化に応じてアシスト力を変化させることが可能になりました。

スロットルバルブの電動化のおかげで、アクセルの踏み込み量・速度だけに頼ることなく、クルマの挙動に応じてスロットル開度を変化させることができるようになりました。

またこれらの電動化は、先進安全装備や自動運転に欠かせない技術となっています。

このように部品・システムが電動化することによってクルマの制御は高度化し、走行性能、安全性能を高めています。

そしてついに、原動機も電動化されようとしています。今起こっているクルマの「電動化」は、ステアリングやブレーキなどの機能部品の電動化の流れが、原動機にたどり着いた。それだけのことであり、ごくごく自然な流れ、当然のクルマの進化の過程だとも言えると思います。

部品・システムの電動化は高級車から始まり、徐々に、そして着実に一般車へと普及していきました。原動機の電動化も急激に変化するのではなく、一過性のブームなどでもなく、着実に普及していくものだと思います。

BEV普及の課題

では、「原動機の電動化」の流れを阻害する要因は何でしょうか?

結局のところは、「BEVはユーザーにとって便利か?」。これに尽きると思います。

2023年2月に東京都制作企画局が発表した「自動車利用と環境に関する世論調査」によると、「あなたは、電気自動車等(ZEV)について心配していることはありますか」という質問に対して、以下のような回答が得られています。

上位5つの内、2位の「価格が高い」を除くと、すべてバッテリー性能に関する心配事です。

人は変化を嫌うと言われています。

生活のリズムを乱されるとイラっとしたり、仕事のやり方を変えろと言われると反発したりすることがあります。

BEVはユーザーに行動の変化を求めます。例えば、自宅で充電器の接続が求められます。充電スタンドでは数十分間、待つことを求められます。出先では、まだ十分に整備されていない充電器の設置場所を早めに探すことを求められます。

その一方で、ガソリン車と同じように使用できるハイブリッド車は世間に受け入れられ、見事に普及しました。

BEVがユーザーにとって便利なモビリティになるためには、ガソリン車と同等の便利さを実現するか、またはユーザーが行動を変えてでも享受したいメリットを打ち出すか、いずれかが必要なようです。そのためには、まずはユーザーのBEVに対する心配事ナンバー1である充電インフラを整えることが最優先事項のように思います。

課題解決に向けた取り組み ―――東京電力グループの取り組み

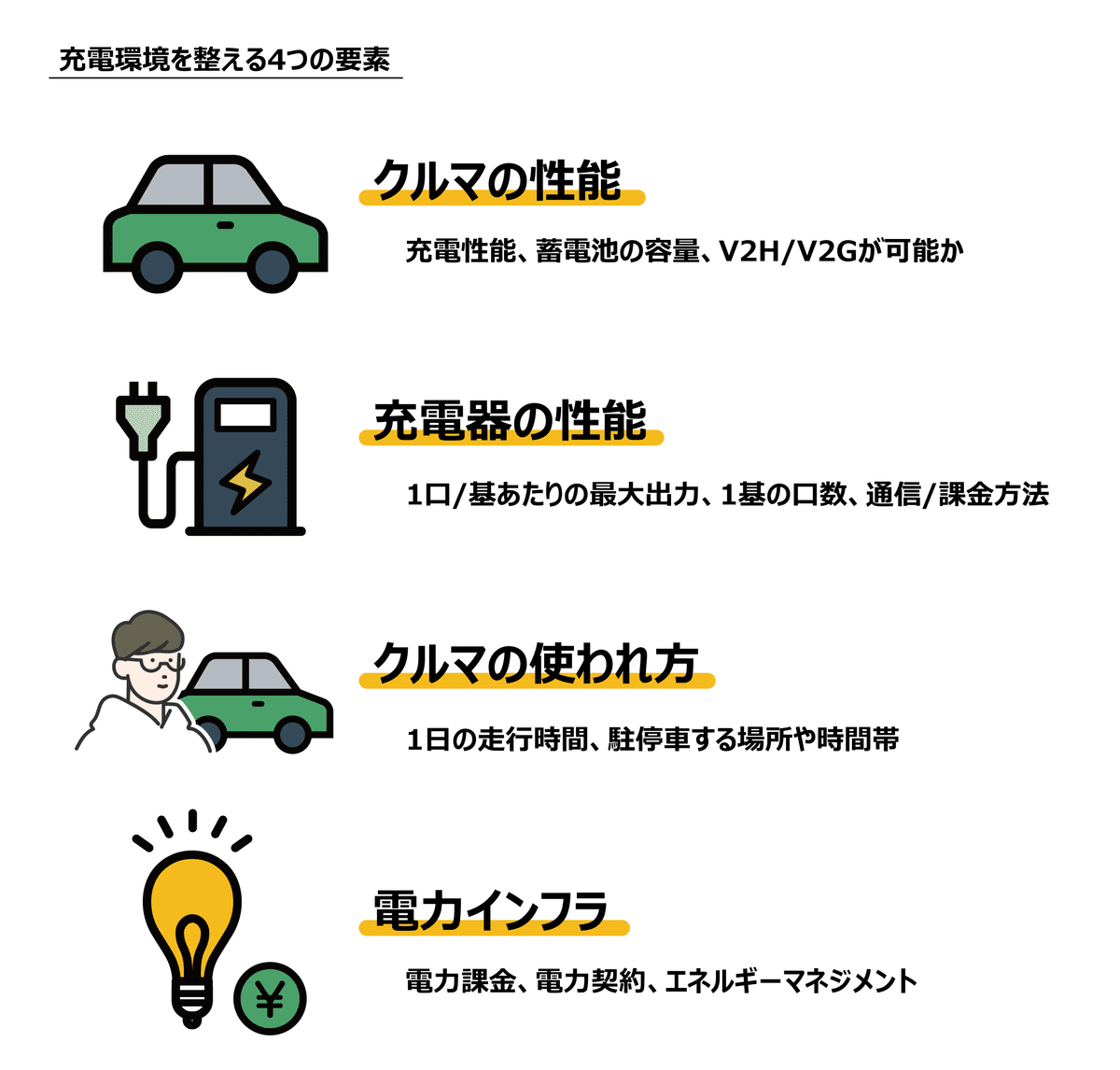

とはいえ、闇雲に充電器の数を増やせばいいわけではありません。前出の経済産業省 「充電インフラ整備促進に向けた取組について」には、ユーザーにとって最適な充電環境を整えるための4つの要素が書かれています。

今回、これらの要素を考慮し、ユーザーに最適解を提案されている東京電力ホールディングス株式会社(以下、東京電力)エリアエネルギーイノベーション事業室の新庄様にお話を伺うことができました。

東京電力のビジョン

具体的な取り組みについてお話する前に、東京電力がなぜBEVの普及を推進しているのか?について少し触れておきます。

東京電力は、安全で持続可能な社会を実現するために、「カーボンニュートラル」や「防災」を軸とした価値を創造することをビジョンとして掲げています。

BEVは、動力源として再生可能エネルギーを利用できることに加え、蓄電池として再エネを貯めて使い、フル活用できます。また、災害時には「動く電源」として活用ができます。このため、BEVはカーボンニュートラルと防災のキーデバイスになると言えます。

電気をつくる「供給側」の取り組みと、電気をためる・つかう「需要側」の取り組みを両輪で進めていくことで、安心・快適で、持続可能な社会を実現していく。そのため「需要側」において脱炭素と電力の安定供給を実現できるBEVの普及は、東京電力が目指す社会の実現に必要不可欠な構成要素なのです。

BEVの普及と充電インフラ整備の両輪を回す

しかし、BEVが普及しないと充電インフラの需要が高まらず整備が進まない…。充電インフラの整備が進まないとユーザーの不安が解消できず、BEVの普及が進まない…。「ニワトリが先か、タマゴが先か…」のように、「BEVの普及が先か、充電インフラの整備が先か…」となっているのが現状ではないでしょうか。

そこで東京電力グループでは、充電インフラの整備促進と、BEVの普及促進の両輪を同時に回すことで、この因果性のジレンマを解消しようとしています。

いくつか具体的な取り組み事例をご紹介します。

e-Mobility Powerが目指す充電インフラの世界 ―― 充電インフラの整備

株式会社e-Mobility Power(以下、e-Mobility Power)は東京電力のグループ会社で、2019年10月に設立されました。ユーザーの充電器利用ニーズに合わせた「いつでも、どこでも、誰もがリーズナブルに充電できる」利便性の高い充電サービスを提供しています。

バス会社へのEV導入支援 ―― BEVの普及

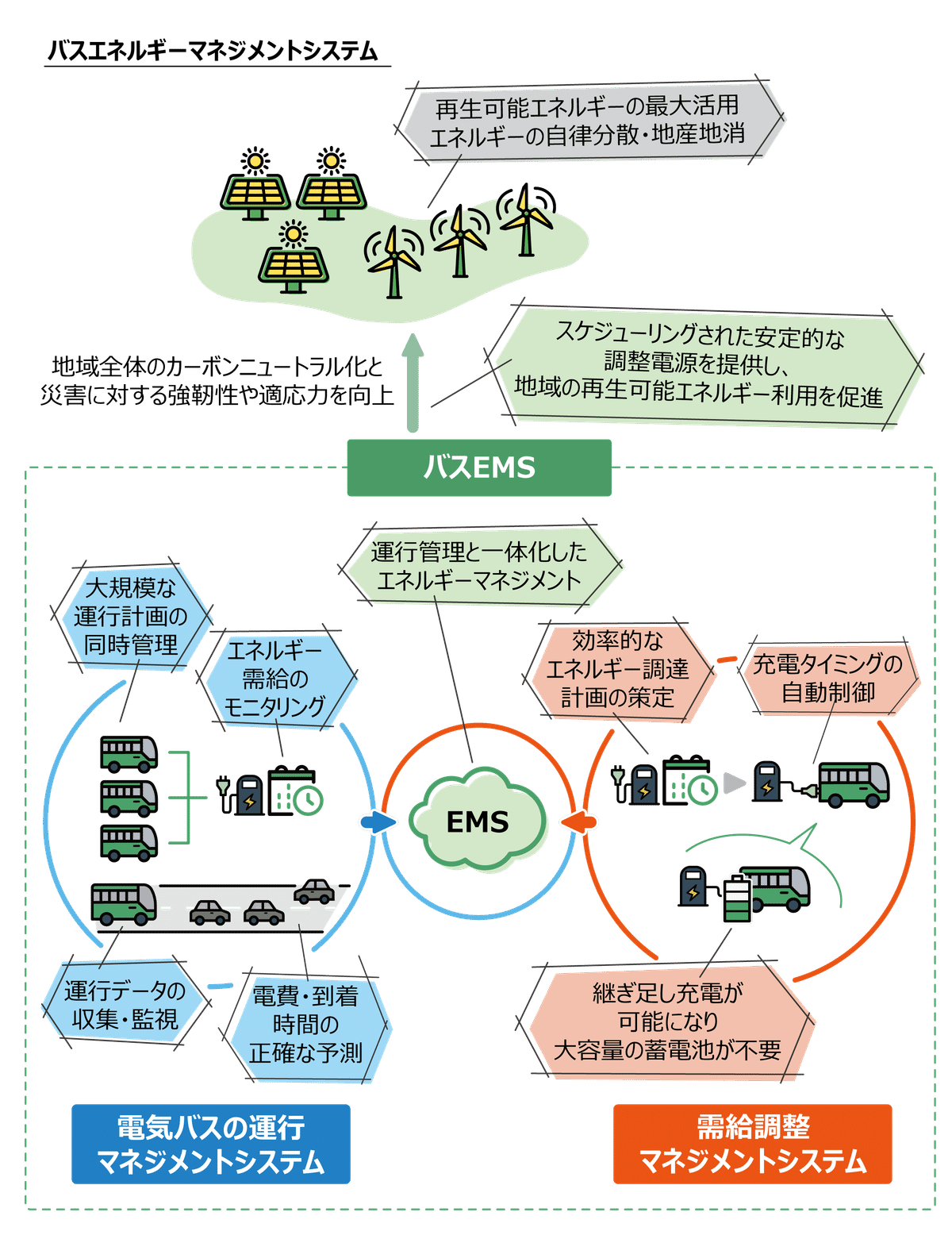

関東自動車、福島交通、茨城交通を傘下に持つ株式会社みちのりホールディングスとの、国のグリーンイノベーション基金を活用した事業で、218台のEVバスを導入していく予定です。

また、EVバスの導入だけでなく、運行管理の最適化やエネルギー需給調整マネジメントを含め、EVバス向けのエネルギーマネジメントシステムを開発し、実用化に向けた検証をおこなっています。

多台数対応EV普通充電器 ―― 充電インフラの整備

複数のBEVを充電する場合、電気設備や電気契約容量の大幅な増設を伴うケースが多く、コスト面への対応が課題でした。自動車整備工場でも、販売車両や代車、整備車両など、今後BEVが増えてくると同時に充電する必要性が出てくるかもしれません。

このコスト面の課題を解決すべく、複数台のEVを充電する際に合計電力を調整する「デマンドコントロール機能」を有した普通充電器を東京電力が開発・製品化しました。2022年3月より、販売を開始しています。

契約電力を大幅に増やすことなく、複数台の充電が同時にできることは、車両を多く抱える自動車整備工場にとっては大きなメリットになるかもしれません。

前述したように、普及のカギは「BEVはユーザーにとって便利か?」です。ただBEVのすばらしさだけを訴求していてもBEVの普及にはつながりません。

東京電力の取り組みのように、ユーザーのクルマの使い方を深く理解し、ユーザーごとに最適なBEVと、最適な充電環境、最適なエネルギーマネジメントをセットで提案できる。BEV黎明期である現在は、そんなコンサルティング機能が必要なのかもしれません。

自動車整備工場のかかわり方

では、BEV時代に移行した時、自動車整備工場はユーザーの快適なカーライフや、事業用車両の快適な運行にどのようにかかわることができるでしょうか?

もちろん、最も大切なのはユーザーの安心安全を守る点検整備

どんな時代も、ユーザーの安心安全を守るための点検整備が、自動車整備工場にとっての最も重要な役割であることは変わらないと思います。

ただし、ガソリン車に比べて、定期的に交換する油脂類や消耗品が少なくなることを考えると、今までと同じ価値の出し方では収益が減少することになりそうです。そのため、点検整備する部品の数や作業時間での料金設定ではなく、自動車整備士が生み出す「価値」に値段をつける必要が出てきそうです。

このあたりは、BEV市場が拡大する前にじっくりと考える必要がありそうです。モビノワでも今後、皆さんと一緒に考える機会をつくっていきたいと思います。

「クルマの使い方」×「お客様理解」=「BEV導入コンサルティング」

前述した充電環境を整えるための4つの要素「クルマの性能」、「充電器の性能」、「クルマの使われ方」、「電力インフラ」に対する東京電力の取り組みは、規模の差こそあれ、自動車整備工場の今後のビジネスのヒントになりそうな気がします。

東京電力のEVバス導入の取り組みは大規模ですが、個人ユーザーや地域の企業への提案であれば十分に商機がありそうに思いますが、いかがでしょうか?

ユーザー行動の可視化であれば、私たちモビノワにもお手伝いできることがありますので、もしご興味のある方は、このコラムのコメントでも、お問合せからでも問題ありませんので、メッセージいただけると嬉しく思います。

さて、今回はBEVの普及について考えてみました。

まだまだ本格普及には時間がかかるかもしれませんが、少しずつ、着実に台数が伸びていくことは十分に予想されます。必要以上には意識せず、でもアンテナを張って情報収集は怠らず、つかず離れずの距離感で見守っていく期間がもう少し続きそうです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

モビノワでは他にもこんな記事をご紹介しています!

ぜひ読んでみてください。