#映画批評

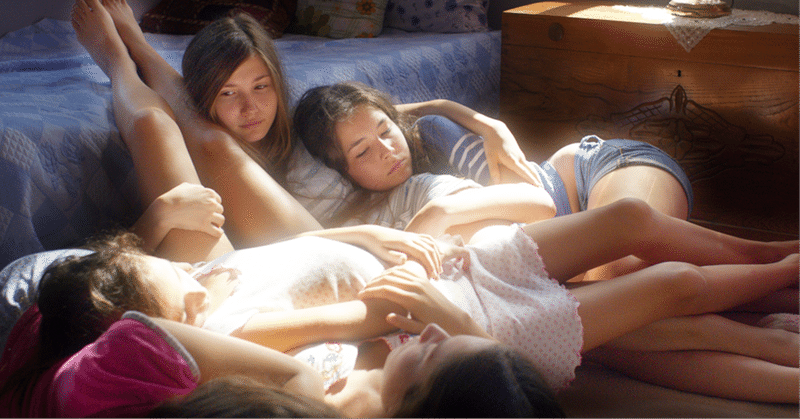

【映画評】 濱口竜介+酒井 耕『なみのこえ気仙沼編/新地町編』『うたうひと』 3.11を現在時制に接続するシンプルな手法の創出

濱口竜介+酒井耕による東北記録映画三部作は次の作品群からなる。 第一部『なみのおと』(2011) 第二部『なみのこえ気仙沼編/新地町編』(2013) 第三部『うたうひと』(2013) 2011年の3.11東日本大震災後、濱口竜介と酒井耕は宮城県に赴いた。 宮城県は津波被害を最も大きく受けた地域のひとつなのだが、両監督は廃墟となった被災地の現状や被災者の惨状そのものを撮ることをあえてしなかった。二人の監督は数年間にわたりその地に足を運び、被災者の声に静かに耳を傾け、ドキュメン