フォーク・ロックとカントリー・ロックの多様化と深化

今回、ご紹介するのは、70年代の米国のフォーク・ロックとカントリー・ロックです。

両ジャンルは、米国における大衆音楽として連綿と受け継がれてきたフォーク/カントリー・ミュージックにエレクトリック・サウンドを導入することで成立しました。

フォーク・ロックは、フォーク・ミュージックにロックの楽曲編成を採用してロック・ビートを加えた(1)スタイルであり、カントリー・ロックは、フォーク・ロックのスタイルをカントリー・ミュージックの性格と効果的に抱き合わせた(2)スタイルとなります。

60年代半ばから後半に掛け、ボブ・ディランやバーズらによって確立された同ジャンルは、米国のロック・ミュージックにおける主要ジャンルとなり、70年代前後にはクロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤングやフライング・ブリトー・ブラザーズによって発展を遂げていきました。

そして、70年代半ば、同ジャンルは、新興レーベル/アサイラムに所属するイーグルスらに代表されるウエスト・コースト・シーンでの洗練を経て、一つの完成をみることになりました。

こうした推移において、最も重要な転機となったのは、ホブ・ディランやザ・バンドを起点とするルーツ志向/アメリカーナの潮流であり、彼らの

音楽的な探究によって、フォーク・ロックの多様化やカントリー・ロックの深化がもたらされた、と筆者は考察しています。

同時代を代表する作家たちによって成熟を迎えた

フォーク・ロック/カントリー・ロックは、後年において再発見や再評価が提示され、その普遍性には改めて感慨深いものがあります。

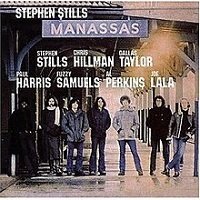

『Manassas』/Stephen Stills Manassas(1972)

作品評価★★★★(4stars)

ウッドストック時代の象徴的なグループで大きな成功を収めたスティーヴン・スティルスは、CSN&Yとソロ活動の並行を経て、フライング・ブリトー・ブラザーズのクリス・ヒルマンと結成した新たなグループでその旺盛な創作意欲を更に示してみせた。

アトランティックからリリースされた今作は、スティルスの多面性や各メンバーのテイストが反映された二枚組/四部構成となっており、幅広い音楽性と演奏スタイルを有するマナサスは、拡張的なフォーク/カントリー/ブルース/ラテン・ロックによる充実したセッションを繰り広げた。

その後、スティルス/ヒルマンは、主に話題性のあるスーパー・グループ関連の活動へと移行していくが、マナサスの多種多様なサウンドは、彼らの歩みにおける集大成となり、同時代のアメリカーナにおいても実りある成果となった。

『If I Could Only Remember My Name』/David Crosby(1971)

作品評価★★★★(4stars)

西海岸フォーク・ロック・シーンにおける一つの集合体/CSN&Yを経て、一人のSSWとして再出発したデヴィッド・クロスビーは、自身の居場所であるローレル・キャニオンの同胞たちの支えを受け、独自のフォーク・ロックを創作した。

アトランティックから発表された今作は、ジェリー・ガルシアやグラハム・ナッシュらが参加して制作されており、フォーク/ジャズの折衷的/変則的なスタイルを持つクロスビーは、その幻覚的なサウンドとハーモニーによって感傷的な世界観を抽象的に描き出した。

その後、クロスビーは、盟友であるナッシュと共にC&Nを結成し、ウエスト・コースト・シーンへ合流していくが、彼の定型的なフォーク・ロックからのある種の逸脱は、後年におけるフリーク・フォークの原型の一つとなったのである。

『GP』/Gram Parsons(1973)

作品評価★★★★☆(4.5stars)

ロック/カントリーの融合を試みる若き開拓者は、インターナショナル・サブマリン・バンド/バーズ/フライング・ブリトー・ブラザーズでの段階的な発展を経て、両ジャンルの境界線が明確に存在する同時代においては、異端のジャンルであるカントリー・ロックを確立した。

リプリーズから発表されたグラム・パーソンズのソロ作品は、プレスリー関連のミュージシャン/ジェームス・バートンらと制作され、カントリーの本質に立ち返った彼は、鮮やかな感性と芳醇なサウンドによって、改めて自身のカントリー像を形成した。

翌年、パーソンズは、音楽的な意欲をより示した新たな楽曲群を遺して早逝してしまったが、彼がカントリーに宿したソウルは、盟友/キース・リチャーズやエミルー・ハリスたちへ引き継がれ、そして、オルタナティヴな精神は、新たな時代の担い手/次なるアメリカーナの作家たちへと受け継がれたのである。

『In My Own Time』/Karen Dalton(1971)

作品評価★★★★☆(4.5stars)

先住民/チェロキー族の末裔である女性シンガーは、フォーク・リヴァイヴァルによって興隆するニューヨークのフォーク・シーンを中心に活動し、異才を放つ彼女のスタイルは、グリニッジ・ヴィレッジの象徴的な作家/フレッド・ニールやボブ・ディランを惹き付けた。

ウッドストック・フェスティバルの共同創設者/マイケル・ラングが運営するレーベルから発表されたカレン・ダルトンの2ndは、名ベーシスト/ハーヴィー・ブルックスのプロデュースによって制作されており、その味わい深い歌とバンジョーによって独自の世界観を生み出す彼女は、豊饒なウッドストック・サウンド/アメリカーナに自身のブルース/哀感を儚く映し出した。

音楽業界での活動を拒んでいたダルトンは、そのキャリアはやはり短く、寡作のシンガーとなってしまったが、アパラチアン音楽の流れも汲む彼女の弾き語りは、長き歳月を経て、所謂アシッド・フォークとして再定義され、インディ・シーン/フリー・フォーク界隈の作家たちによって再解釈される事となったのである。

註(1)(2)キャサリン・チャールトン『ロック・ミュージックの歴史 下 スタイル&アーティスト』佐藤実訳、音楽乃友社(1997)

それでは、今回ご紹介したアルバムの中から筆者が最も印象的だった楽曲を♪