「武蔵小杉で越境学習」/こすぎの大学イベントレポ

2024.11.16(土)「こすぎの大学」イベントレポートをオンライン提出です。"\( ̄^ ̄)゛ハイ!!

開催概要

※開催場所・開始時間がいつもとは異なるのでお気をつけください※ 【今週末の開催です】第146回「こすぎの大学〜武蔵小杉で越境学習〜」(11月8日予定) 企画編集ユニット6355の岡本克彦(オカポン)です。 11月のこすぎの大学のテーマは...

Posted by こすぎの大学 on Saturday, November 2, 2024

11月のこすぎの大学のテーマは「越境学習」です。先生役は、法政大学大学院政策創造研究科 教授 石山恒貴さんと修了生 森隆広さん・本多陽子さん。

9月に法政大学大学院 石山恒貴先生と研究室メンバー15名による『ゆるい場をつくる人々:サードプレイスを生み出す17のストーリー』(学芸出版社)が発刊され、17のストーリーの一つにこすぎの大学を採り上げてくださりました。

当日はサードプレイスや越境学習などに関して、『ゆるい場をつくる人々:サードプレイスを生み出す17のストーリー』のエピソードも交えながらご紹介いただく予定です。

先生役 石山恒貴さん・森隆広さん・本多陽子さんのプロフィール

●法政大学大学院政策創造研究科 教授 石山恒貴さん

一橋大学社会学部卒業、産業能率大学大学院修士課程修了、法政大学大学院博士後期課程修了、博士(政策学)。NEC、GE、米系ライフサイエンス会社を経て、現職。日本キャリアデザイン学会副会長、人材育成学会常任理事、Asia Pacific Business Review(Taylor & Francis) Regional Editor、日本女性学習財団理事、産業・組織心理学会理事、人事実践科学会議共同代表、フリーランス協会アドバイザリーボード等。

主な著書:『定年前と定年後の働き方』光文社、『カゴメの人事改革』(共著)中央経済社、『越境学習入門』(共著)日本能率協会マネジメントセンター、『日本企業のタレントマネジメント』中央経済社等

主な受賞:日本の人事部「HRアワード2023」書籍部門最優秀賞(『カゴメの人事改革』)、日本の人事部「HRアワード2022」書籍部門最優秀賞(『越境学習入門』)、経営行動科学学会優秀研究賞(JAASアワード)(2020)『日本企業のタレントマネジメント』、人材育成学会論文賞(2018)等

X https://x.com/nobu_ishiyama

●森隆広さん

複数の企業で人事を経験し、現在は専門サービス業で労務担当のシニアマネジャー。法政大学大学院政策創造研究科修了、研究テーマは副業。

●本多陽子さん

法政大学大学院政策創造研究科 研究生

法政大学大学院政策創造研究科修士課程修了

2019年から地元・川崎市にて「溝の口減災ガールズ」、知的障がいを持つパラアーティストの自立支援を応援する「さをりアートプロジェクト」などに参加。これらの活動を通じて、地域のサードプレイスなどに興味関心が湧き、大学院で学び始める。

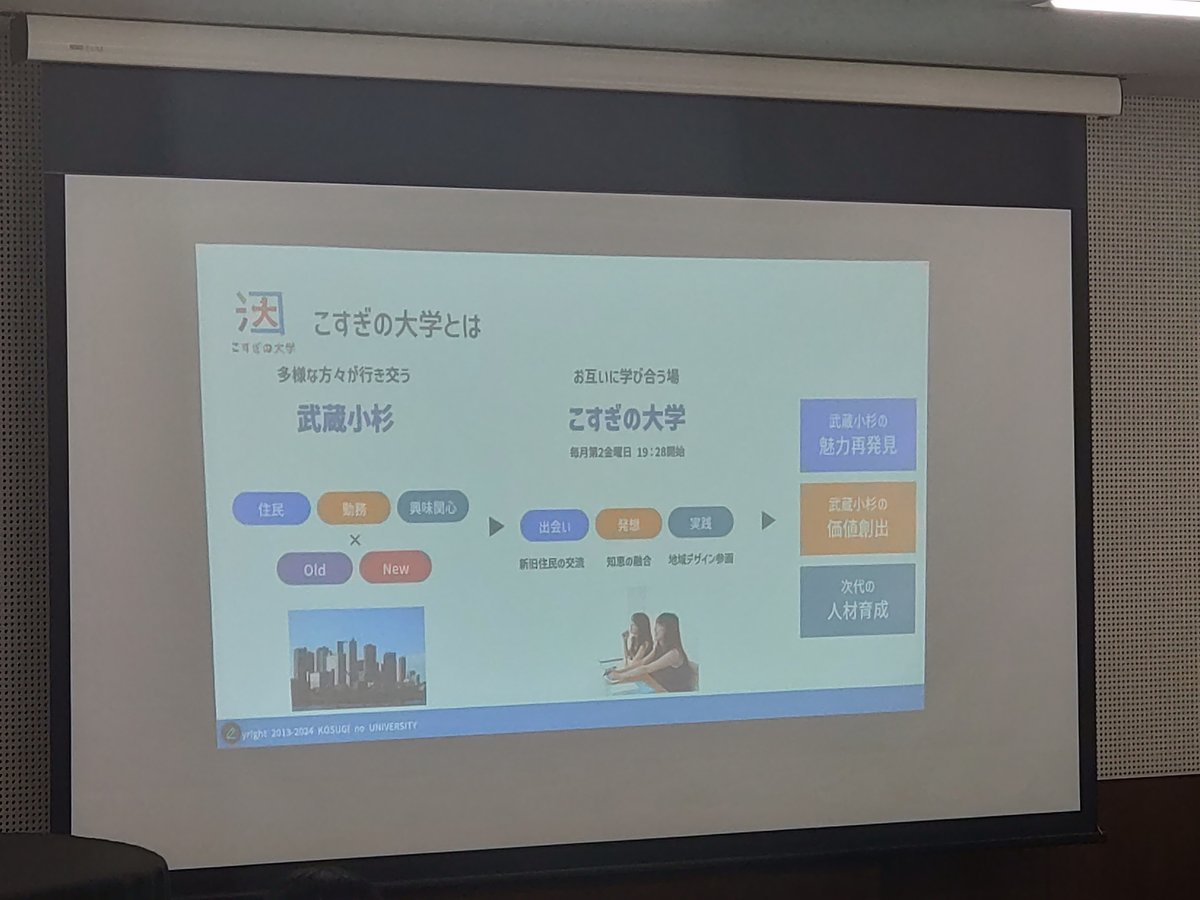

こすぎの大学とは

2013年秋、武蔵小杉に、新しい学び舎「こすぎの大学」が生まれました。

ここは、大人から子どもまで、武蔵小杉に住まわれている方、勤められている方、地元が大好きな方たちが集まる、自由で広く楽しく学んでつながる学び舎です。一緒に「武蔵小杉に関わる人を知る・語る・好きなる」を体験・共有しましょう。

「ソーシャル系大学」と呼ばれるもので、どんな方でも語り合ったり、新たな発見が生まれていく「学びの場所」です。

前回

説明の部分がほぼ同じなので、前回参加分レポートをリンクしておきます。

エコグラムを使って交流分析してみるという会でした。

参加した理由は?

もう5年以上昔なんですねぇー

このnoteは「パラレルキャリアを始めよう」という本の感想ですが

石山先生とは「川崎100人カイギvol.3」を聞きに行って本を買ったところから。

noteの徳力さんがいますが、note社に入社する前に話聞いたことがあるんです。( *´艸`)

ここから考えたら、いま私の置かれている状況を振り返ると本業(中小IT企業の所長)+副業(Yahoo!ニュースエキスパートやコワーキングスペースのアプリアンバサダーなど)をやってるんですよね。こんな言い方をしたら大げさですが、「私の生き方にヒントをくれた方」でもあるんです。

中原市民館 視聴覚室

いつもより早めの18:30から受付、19時開始。

ここから以降スライドなどを多く撮影しているので、写真中心でぱらぱらと流してみてください。光の加減で見にくいなどあると思います。

スピーカーのことがわかるSNSなどのリンクを入れてあります。

話の詳細までは書きません(書けません)。

会場に来てスピーカーの話を聞いた人の特典と思っていただければ!

そういう意味でも「ぜひ会場にきて話を聞いてもらいたい」と。

調べながら作るところもあるので、補足しきれないところはゆるく見てね!

今回も自分で記録を残したかったのでレポート形式で&聞きながら思ったことをちょっとずつ書いてみます。

こすぎの大学とは?

(こんな自然な感じですが。登壇者の話す内容の「主役」です)

この様子からも会場の様子はオンライン(Zoom配信)されています。

レポートもしているのでよかったらドゥゾ♪(っ'ω')っ))

(note上でも反響が非常によくうれしいです!┏○ペコ)

「マツコの知らない世界」とかにも出ている有名なお方なんですよー。

いったんSHAKOBAの支配人を終わって沖縄へ行かれるそうです。

そんな送別会的な写真から様子をお届け。

こすぎの大学としてギフトをしたようです。その一つを紹介。

チェックインへ

写真は撮れてないんですが先ほど話されていた大坂さんから。

ITとかも詳しいわけではなく情報の整理に困っていたそうです。

そこでNotionを使い始めたそうです。

YouTubeで勉強して、情報整理ができるようになった話を聞けました。

( ̄ー ̄)//”” ぱちぱち(すごい)

【授業風景③】第146回「こすぎの大学〜武蔵小杉で越境学習〜」(11月8日)

— こすぎの大学 (@kosuginouniv) November 11, 2024

当日はリアルとオンライン含めて40名以上の方々が参加。参加者同士による自己紹介の様子。今回は越境がテーマなので、自己紹介では「最近、乗り越えたこと、いつもとは違うことをしたこと」を伝え合いました。 pic.twitter.com/oiES698bBn

みなさんの「最近乗り越えたこと」を発表。

「武蔵小杉で越境学習」

前置きが長くなりましたがここから本題!

こすぎの大学に本当の「大学の先生」が来ちゃいました!( *´艸`)

私もまだ全部読み切れてないんですが「サードプレイス」という言葉に興味ある方は、一読してほしい本。(o´・ω-)b ネッ♪

そして、今日は書籍に「17のゆるい場所」の一つにも書かれた「こすぎの大学」について話があります。

この書籍「ゆるい場をつくる人々:サードプレイスを生み出す17のストーリー」の出版記念的な会を今回は開催!

【授業風景①】第146回「こすぎの大学〜武蔵小杉で越境学習〜」(11月8日)

— こすぎの大学 (@kosuginouniv) November 11, 2024

11月のこすぎの大学のテーマは「越境学習」、先生役は法政大学大学院政策創造研究科 教授 石山恒貴さんと修了生 森隆広さん・本多陽子さん。 pic.twitter.com/BmvygIrIZv

ゆるい場をゆるく語ろうー越境とサードプレイスー

「法政大学大学院政策創造研究科 教授 石山恒貴さん」について話が進みます。

「川崎100人カイギ」ということは川崎市民なんです。

大学での様子を話していただきました。

ということで研究室のホームページをリンク。動画とかもたくさんあってあとで見ようかなーと思うぐらいいろいろとこのページだけでも勉強になりそうです。

そもそもこの書籍を出した経緯

全国にはゆるい場がたくさんある割に「知られていない」

こういうところに行きたいわー(*´ω`*)

表紙のデザインについて

チガラボは、私は行ったことがないんですが名前は聞いたことのあるコワーキングスペースだったりします。

チガラボは、今年春に閉店。

ただ閉店後もチガラボでできたコミュニティが茅ケ崎中に展開。

↑これ、いいことですよね。

そして、表紙イラストの作者発見!

かわいらしいデザインと表紙が中身を語る感じでいいですよね!

【みやもとの思っていたこと】

コワーキングスペースでたまたま出会ったイラストレーターの方に大学教授(石山先生)が依頼して出版社にも猛烈に推して表紙になった

これ自体、結構な越境学習の一つな気がするんですよね。

「ゆるい場」の特徴

私もいくつか知っている場所で、この条件は外せない特徴です。

出入り自由

参加を強要するとか

一度行ったら足抜きできないコミュニティーは(´・д・`)ヤダ常連がえらくない(フラットな関係)

昔からいる、常連感が出すぎる事務局が目立たない

創業者の想いが出すぎない。→別の人や大学生に運営を任せちゃう

オカポンに関しては書籍の中でも「用務員」という表現になってます。楽しいから参加する

書籍「ゆるい場をつくる人々」では、そんな17カ所を紹介しています。

「越境学習」とは

簡単に言うと、仕事だけ(自宅と職場の往復など)でスキルアップしていくことをやめていろんな経験をしてみるような学習スタイルです。

そうだなぁ・・・

ここは、みやもとの解説よりも石山先生の記事がインターネットの世の中にいっぱい転がってるんですよ。

↑過去にnoteでも紹介したことあった!クローズアップ現代にも。

越境学習をするには、「どこに行って学習いたのか?」を楽しそうにしている人たちに聞いていると「ゆるい場」に行って学習していたそうなんです。

石山先生がいろんなところで登壇されて、講義をするときに言われることの一つで

越境学習は、ぶっちゃけ意識高い系の人の話じゃないの?

「学習が楽しい」というとやはりいろんな人から誤解されることが多いそうです。

【みやもと感覚】

「自分が経験したことのないをことすると楽しい」という経験がある方は、もう越境学習できているぐらいの感覚でいいかなと!

アウェイは、初めて会う人刺激のある場所

このあたりで、ドラクエやワンピースの話がでてきたりするんですよね。

冒険は、はじめは一人

→仲間を見つけて(ルイーダの酒場など)旅に出る

子どもがいたらPTA、地域の活動で町内会参加とか

アウェイ:イノベーター5つのスキル

それぞれ大事!

「留職=職業で留学」

聞きなれない言葉があったのでメモしておきましょう!

「サードブレイス」の意義

しばらく「ゆるキャン△」の話が続きます。( ´艸`)

石山先生が「ゆるキャン△」のことを話してると「楽しそうだなー」と思ってたのはナイショです。(o'ェ')b シ――――!!

一枚写真を撮り逃してるけどまあいいかな?

出所の書籍「ゆるい場をつくる人々」には、この図の解説があるので本を買ってね。( *´艸`)

「ゆるい場」の意義

大きな物語=「風立ちぬ」

小さな物語=「映像研には手を出すな」

ここも石山先生の世界観↑

【みやもとのこのnoteを書いて思っていたところ】

あとでスライドをっよーく見ると「地域とゆるい場に興味を持つきっかけ」という点はポイント。

そのあとからそれぞれの人やコミュニティの活動に変化が現れるポイント。

川崎市内の100人カイギを100人近くnoteにしていると共通点が多くある

事例発表:「こすぎの大学」

石山先生の研究室で研究しているお二人から「こすぎの大学」の分析内容を発表。

注:スライドは順番を変えました

オカポンさんの出身地と登壇された森さんが住んでいる場所が、実は近かったという共通点。

岡本克彦さん(オカポン)は何者なのか?

1995 年東京都立科学技術大学卒業後、NEC ホームエレクトロニクスに入社。2000 年に NEC に移籍し、携帯電話やスマートフォンの商品企画・マーケティングを担当。2013 年よりコーポレートブランドの戦略を担当し、社会価値創造型企業への変革に向けたリブランディング、NEC 未来創造会議を通じた長期ビジョンの策定を推進する。現在はサステナビリティカタリストとして、パーパスブランディング、地域デザイン、人材育成、サステナビリティに取り組んでいる。

川崎市の地域デザインでは、企業間フューチャーセンターLLP での越境・共創活動の経験を活かし、2013 年よりソーシャル系大学「こすぎの大学」や「川崎モラル」を企画運営中。

みやもとAIがざっくり要約します。

岡本克彦(オカポン)さんは、NEC入社後何年も会社との往復をしているのにまちのことやまちに知り合いもいない。

知ってる人からだといろいろと長くなるんで、オカポンについてまとめたものを・・・

もう4年も前。コロナ禍で岡本克彦さんが自分のことを話した内容がまとまってるものを見つけました。

そんなところも書籍に綴られています。

本多さんとオカポンの出会いは「Saoriアートプロジェクト」

もちろんみやもともYahoo!ニュースに書いたぐらいなので知っておりますw

溝の口でこのアートプロジェクトの準備をしていた本多さんは、オカポンと出会います。

地域のことをやっている人は「熱量が高い人」が多いというイメージを持っていた本多さんは、オカポンと会ってその「モノゴシの低さ」に驚いたそうです。

そこで本多さんが研究室にオカポンを招待したところから話が始まって行きます。

月1回、地域の懇親の場に新旧住民が集う

新旧住民が集うコミュニティメンバーの想いはみんなバラバラ

無理をしないで運営

いつでも戻って来れる、入りやすく出やすいコミュニティ住民の「やりたい」を後押しする、地域のハブ

10年間の活動がもたらしたオカポンの活動の変化

楽しみ続けること、それが「こすぎの大学」

10周年の記録noteからも書いているのでドゥゾ♪(っ'ω')っ))

最近、焼辰に行けてないから行きたいのよねぇー(*´ω`*)

コミュニティー活動されている方で参考にもなりそう。

「しない」

無理はしない・ミーティングはしない・NPO化しない

このあたりが「こすぎの大学」が長く続いている秘訣の一つかもしれません。

書籍にのせられなかった「オカポンのキャリア路線図」

当時ものすごく評判だったやつですよねー

これもnoteをよく読んでたりするとわかるんですけど、毎回細かく自分史を振り返る作業をよくしているんですよねぇー

NECを辞めるではなく「中退」という表現にしてオカポンは活動を続けています。

誰もがプロセスに「関与」し、結果に「寛容」になれる社会の実現にむけて

【みやもとの思っていたところ】

オカポンさんは、この辺りを聞いてもあまり自分から語ってくれることはないんですが、結構文章に残しているひとなんですよね。

なのでホームページやブログ、SNSなどを見いているといいヒントはあるかもしれません。( *´艸`)

後半:「ゆるい場」とは?

ここからグループになって以下のテーマについて話し合ってみました。

【授業風景④】第146回「こすぎの大学〜武蔵小杉で越境学習〜」(11月8日)

— こすぎの大学 (@kosuginouniv) November 11, 2024

先生役の石山さん・森さん・本多さんからのお話しの後は、生徒役(参加者)同士で「ゆるい場」について対話しました。 pic.twitter.com/WPQ5qR7XBV

【授業風景⑤】第146回「こすぎの大学〜武蔵小杉で越境学習〜」(11月8日)

— こすぎの大学 (@kosuginouniv) November 11, 2024

生徒役(参加者)同士で「ゆるい場」について対話した内容を全員で共有。 pic.twitter.com/TccAxweiU6

15分ぐらいでまとめてもらいました!

最後のまとめの話は、参加してくれただけのないようにしておきましょう。

コミュニティは、「ずっと存続させていくべきか?」とか「運営する方がポンコツだとみんなが助けてくれる」とかおもしろい話もありました。

ここだけは重要なので書き出してみます。

Q.居心地がいいとコミュニティに居続けて卒業しない人たちは?

コミュニティー側からは、同じ人がずっとイベントに参加していると「常連がえらくない(フラットな関係)」が築きにくいのではないか?

この石山先生からの質問に対して

僕は出入り禁止をしないことをポリシーでやっています。

出入り禁止をしちゃうと2人目、3人目が出てしまうから。

コミュニティの同質化(似たような人が集まる)ということはなく、参加者は十人十色で逆に来づらくなる人もいるかもしれない。

そこは「時間が解決」すると思っています。

また川崎市内にはたくさんの居場所があり恵まれている。

→そういう場所に行って居場所を見つけるかたもいる。

違う場所を見つけて戻ってきたりしてくれたらいいなと思っています。

【みやもとの思っていたこと】

こすぎの大学は行き続けなければならないこともないし、行き続けている人もいます。

こすぎの大学の空気感なのか誰もそれを変な風に思っていることもないし、また新しく来た人を向かい入れるような参加者さんが多い。

上手に回っているコミュニティです。

みやもと自身でさえ、1年に12回あるうち3〰4回ぐらいの参加で覚えてくれている人もいれば、新しい人もいるぐらいで楽しく参加しています。

参加者はZoomの録画を確認できます。

(そこからレポートを起こしたのもあるので。)

自分の行ったことのある場所の話もしていたりしたのでこの記事を書きながらいい復習作業になりました。

ゆるい場ってデザインして作り上げるのもの?そんなのを知りたくなった型ぜひ書籍「ゆるい場所をつくる人々」を読んでみて下さい。

グラフィックレコーディング

最後に

こすぎの大学のXの方に様子がポストされていますのでドゥゾ♪(っ'ω')っ))

【授業風景⑥】第146回「こすぎの大学〜武蔵小杉で越境学習〜」(11月8日)

— こすぎの大学 (@kosuginouniv) November 11, 2024

授業を終えて参加者全員で集合写真。今回も、ありがとうございました! pic.twitter.com/x18kSWVOiH

登壇された3名と一緒に!いろんなことを感じたいい時間でした。

先生役の「法政大学大学院政策創造研究科 教授 石山恒貴さん・森隆広さん・本多陽子さん」ありがとうございました!

他にも「参考リンク」など

石山先生のXから見つけました!

イベントに参加された方のレポートをドゥゾ♪(っ'ω')っ))

今後も「こすぎの大学」はいろんな先生役が登場します!

ホームページやFacebook/X(旧Twitter)から当日の様子、今後のイベントなど発信されるかと思いますので、気になる方はそちらをチェック!

12月のこすぎの大学のテーマは「オリジナルグッズ作り」、先生役は株式会社OpenFactory代表取締役 堀江賢司さん。

— こすぎの大学 (@kosuginouniv) October 25, 2024

【日時 】12月13日(金)19:00-20:45

【先生役】株式会社OpenFactory代表取締役 堀江賢司さん

【場所 】中原市民館

【参加費】2,000円(材料費込)

【懇親会】4,000円(焼辰) pic.twitter.com/J3t8OYpzDc

地域にフォーカスしたソーシャル系大学は面白い!

それではみなさんよい一日を(* ̄▽ ̄)ノ~~ マタネー♪

いいなと思ったら応援しよう!