学びにジャワとバリへじゃらん

今週、現地の学校では新学期が始まりました。

インドネシアは日本と同じ小学校6年、中学校3年、高校3年の教育システムですが、2学期制で、前期は7〜12月、後期は1〜6月となっています。

6月下旬〜7月上旬に学校は2週間ほど休暇になります。その期間に、現地パンカランブンを離れ、首都ジャカルタの隣にある南タンゲラン市、観光地として有名なバリ島にじゃらんじゃらん(インドネシア語で出かけること)してきました。

ひかり小学校

昨年から交流を持たせていただいているインドネシア教育振興会(IEPF)さんの活動地へ訪問してきました。

日本の教育方法を現地式に落とし込み、環境教育をひかり小学校のある南タンゲラン市から、先月天皇皇后両陛下が訪問されたボゴール宮殿のあるボゴール市、活動地パンカランブンのあるカリマンタン島の東部にあるバリクパパン市へと普及されました。

現在は、バリ島のタバナン県とさらに東のヌサトゥンガラの島嶼部への普及、合わせてデジタル教材の制作を進めていらっしゃいます。今回の訪問では、行政との付き合い方、プロジェクトの進め方などこれまでの経験をお伺いしました。

実は今回は2回目の訪問、前回は校舎を案内していただき、その時の写真も少しお見せします。

机に向かうだけでなく、体も動かす

子どもが駆け回れる、車いすでもあがれるように

西バリ国立公園

バリでは、島の中心部デンパサールから北西へ移動、国立公園のある西バリへ友人の活動を見学に行ってきました。

ここでは、ファシリテーションをベースに、現地のメンバーである国立公園職員、コミュニティグループ、学校の教師たちを主導として、バリの固有種であり、絶滅危惧種にも指定されているカンムリシロムクの保護や環境教育活動をしています。

インドネシアのカリキュラムにある地域科目(インドネシア語でムアタンローカル/Muatan Lokal)に環境教育を取り入れるために動いているそうで、カリマンタンの活動の紹介を含めて意見交換させていただきました。

伝統エリアで行われているロブスターの生育場

ファシリテーションについては、正式名を「メタファシリテーション」と呼び、国際協力分野から編み出され、日本では医療・介護現場や子育て、ビジネスの現場でも使われている手法です。

ルールとしては、WHY(なぜ?)とHOW(どう思う)という考えたり思いを聞く質問をせず、WHEN(いつ)WHERE(どこ)WHO(誰)WHAT(何)からなる事実質問をするということです。

国際協力の現場の話に加え、現実は事実、認識、感情の3つでできていること、”M”のトラップ、自尊心など、心理学的なところも触れていて、視点が広がる本だなと思いながら今読み進めています。

実践して身につけるのには時間がかかりそうですが、少しずつ活用していきたいと思います。

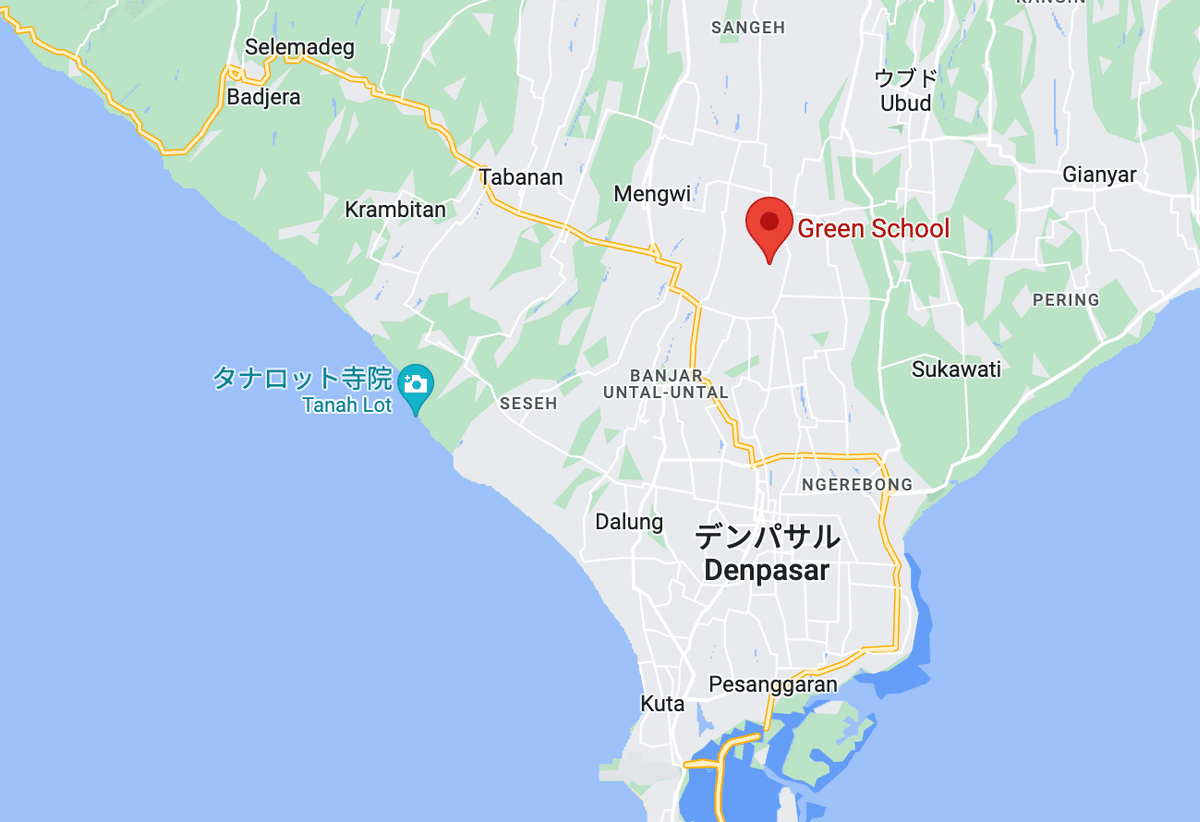

グリーンスクールバリ

世界で最もサステナブルな学校と言われている、グリーンスクールバリ。

幼稚園から高校まで、現在は450人の生徒がここで学んでいるとのことです。建物は本当にほぼ竹でできていて、迷路のようで隠れ家的な感じで楽しいだろうな〜と思いました。

算数、理科、読み書きといった基礎に加え、生徒個人の興味に合わせた体験学習や科目にとらわれずに学ぶテーマ学習という独自のカリキュラムを使っているとのことでした。

また、心の面のアプローチとして、マインドフルネスやヨガも行なっているそう。びっくりですが、バリらしいなと思いました。

生徒が授業で開発したものを校内外で積極的に採用しており、使用済みの油を燃料として走るバイオバス/Bio BUSを開発したそうです。

創設者のジョン・ハーディ氏についてガイドさんに聞いたところ話を広げてくれました。

学校を始める前は、16年間バリに住んでいて、元々はジュエリービジネスをしていたとのことです。自身の子どもが教育に馴染めず悩んでいたところ、2006年にアル・ゴア氏の『不都合な真実』をみて衝動に駆られ、アイデアが浮かび、建設に移り、2008年に学校がスタートしたとのことでした。

校内では食のサイクルができていることもわかりました。ニワトリ、豚、牛が飼われていて、コンポストを作っており、畑で野菜などを育て、学校の中心であるHeart of Schoolという建物で月2回金曜日にマーケットを開いているそうです。

ダンゴムシ?カメの甲羅?みたいで素敵

取り組みを聞いて、建物を見て、インターナショナルスクールでありながらも、現地バリやインドネシアの文化、コミュニティとのつながりを大切にしていていることが伝わってきました。

ちなみに、見学は誰でもOK、事前予約制で学校のホームページから申し込みができます。

場所は観光スポットから離れているので、行かれる際は車の準備と時間に余裕を持ってお出かけください。バリ特有のオンライン配車禁止エリアだと思っているドライバーがいるのか、中心地から少し離れているからか面倒で行きたくなかったのか 笑、私は車を捕まえるのに少し手間取りました。

さいごに

ジャワとバリで取り組みを見て聞いて回りながら、自分が携わっている現地コミュニティにとって何がベストなのかな〜と思い巡らせました。

教材制作は急ピッチで進んでおり、プロジェクトの終わりに近づいていますが、現地をさらに観察して、メンバーに話をして、これからどのように繋がっていくのか考えていきたいと自分にとっての区切りになる視察でした。

また、インドネシアの異なる地域の街や生活が見えて面白かったです。ネットでいくらでも情報を得られますが、やっぱり自分の足で行ってみるのが1番楽しいですね〜、全然情報にないことが起きるので。対処できるようになっている自分の成長も感じました 笑。

ご機会いただきありがとうございました!

また、目を通して下さった方、読んでくださりありがとうございました!