国立科学博物館 特別展「鳥」ですよ

3日に。

国立科学博物館では「大哺乳類展」なら長年数回にわたって開催されてきましたが、鳥類のみの特別展は初めてなのだそうです。

今回は主に分類、特に近年のゲノム解析によって提唱された新しい分類体系を極力実際の標本で示すというものです。

個々の分類群にたくさんの標本が揃っているため違いを見比べて多様性を実感しやすく、またその分類自体にも驚きや発見があり、見ごたえのある楽しい特別展でした。

後半は企画展「貝類展」です。

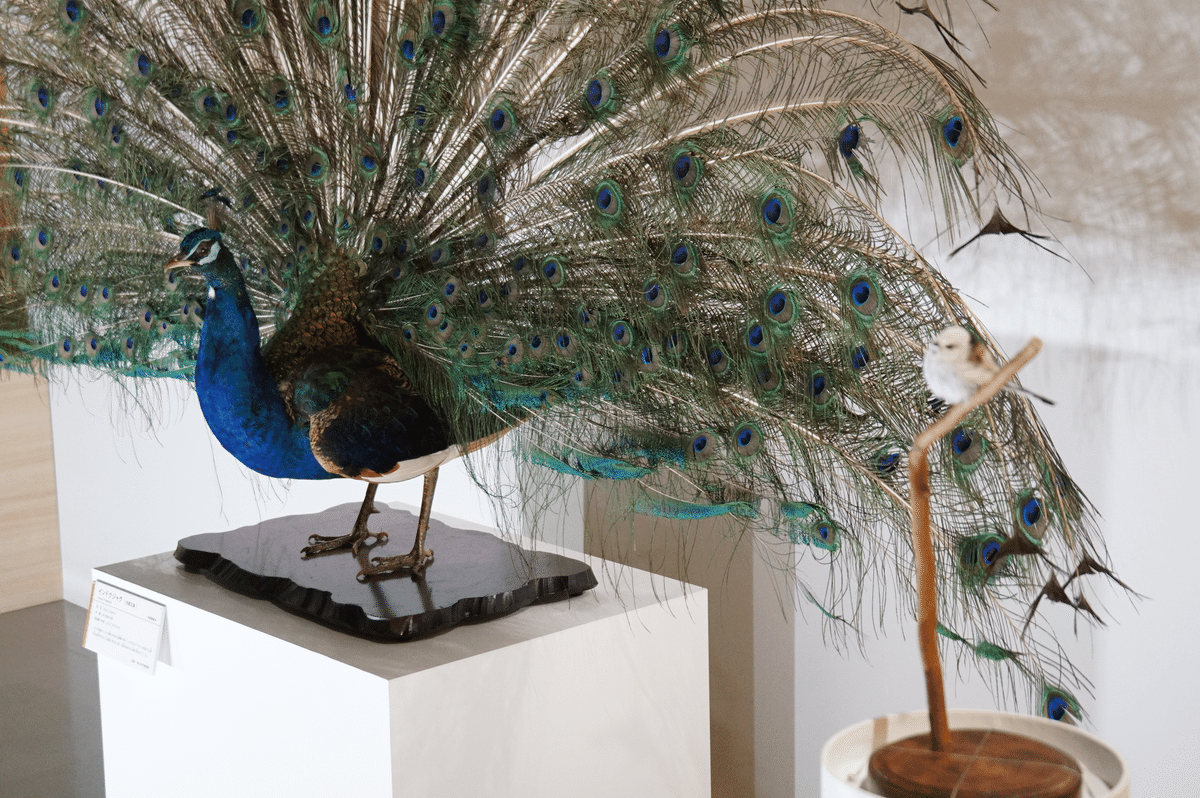

出迎えたのはインドクジャクとシマエナガ。大きさも「美しい鳥」の基準も幅広いものですね。

今回はいつもの特別展と違って絶滅したもの・しそうなもの・しそうだったものから始まります。

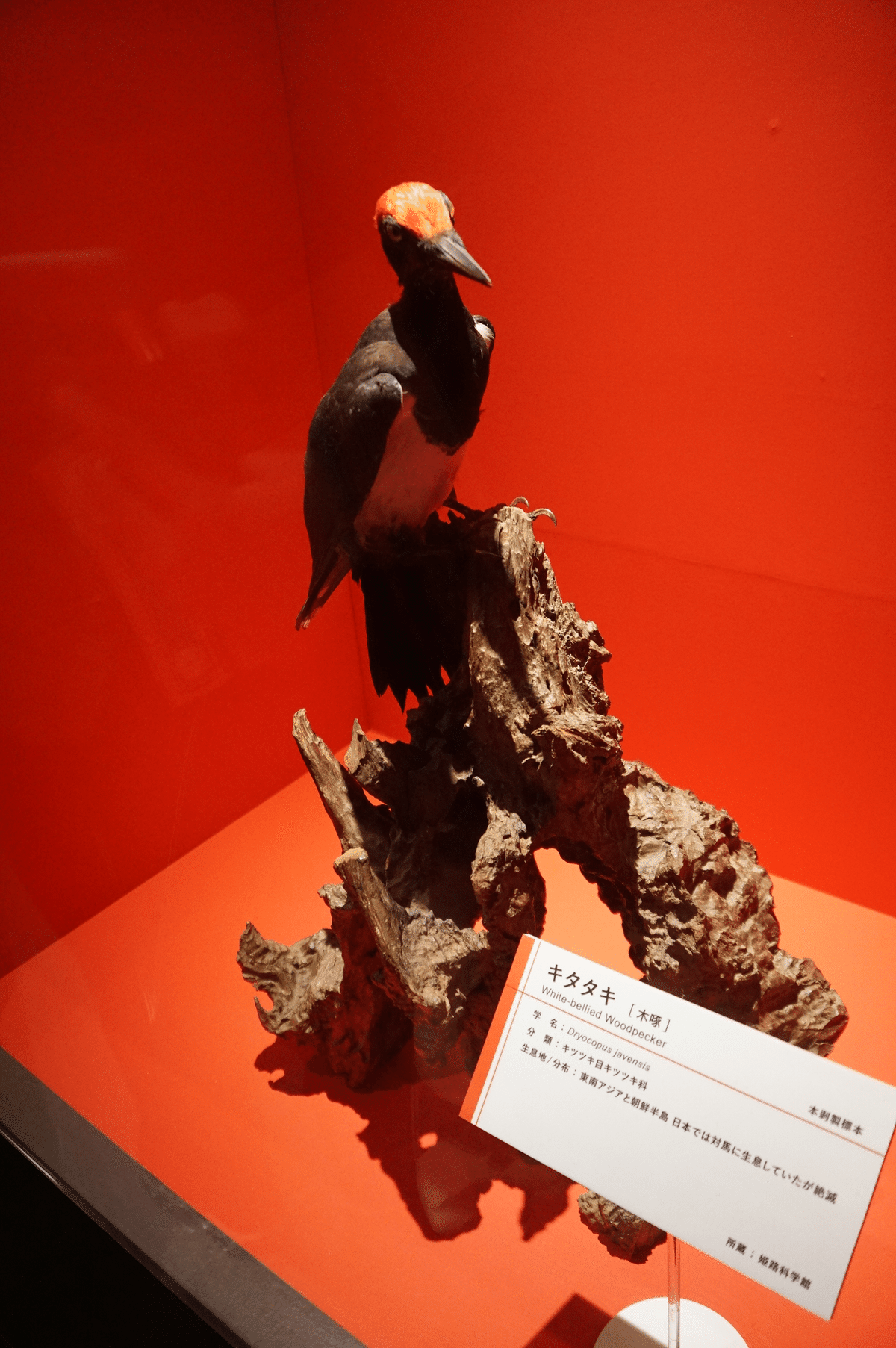

とはいえポジティブな説明のものが多い中このキタタキは間違いなく国内絶滅です。

オガサワラカワラヒワも危機的状況です。

体の特徴の解説から、オオハクチョウの上腕骨の断面。中ほどはほぼ筒状、端は細かな柱で断面形を保つ構造になっていて軽量化されています。

こちらはオウサマペンギンの上腕骨の断面。飛ばずに海中を泳ぐ生活により、他の鳥と違って軽量化されているという特徴がなくなっています。

鯨類などでは骨の中が海綿化して、むしろ飛ぶ鳥ともまた違った軽量化が行われていることがありますが、陸に上がる必要があるペンギンだと鯨類とは違っているようですね。

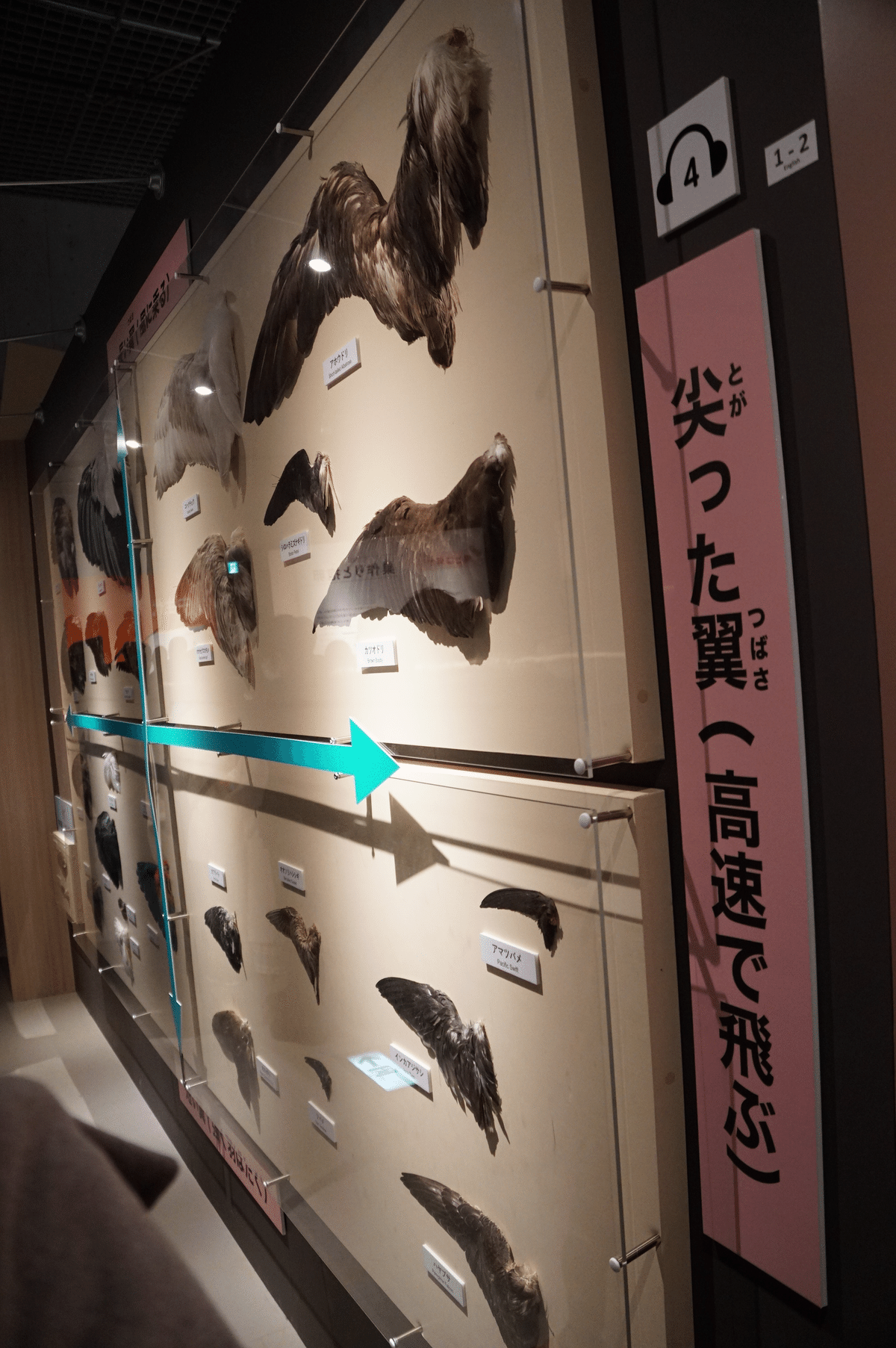

翼の形と飛びかたの相関を実物標本で示していますが、

同じタカでもかなり違うものだと分かります。

鳥類以外の動物とも飛行や滑空について比較しています。トビウオは水上に飛び出した後も尾鰭の下葉のみ水に入れて推進力を得ることで飛距離を伸ばしますが、よく見ると鰭条も下葉のほうが太いようです。

滑空する爬虫類イカロサウルスの化石です。肋骨から伸びた翼を支える骨が分かりますね。

鳥類の進化のコーナーは始祖鳥で始まりますが、続くコンフキウソルニスが何個体もあるのが目を引きました。羽毛の痕跡が分かりやすくてオスメスが推測できるのが鳥展に合ってますね。

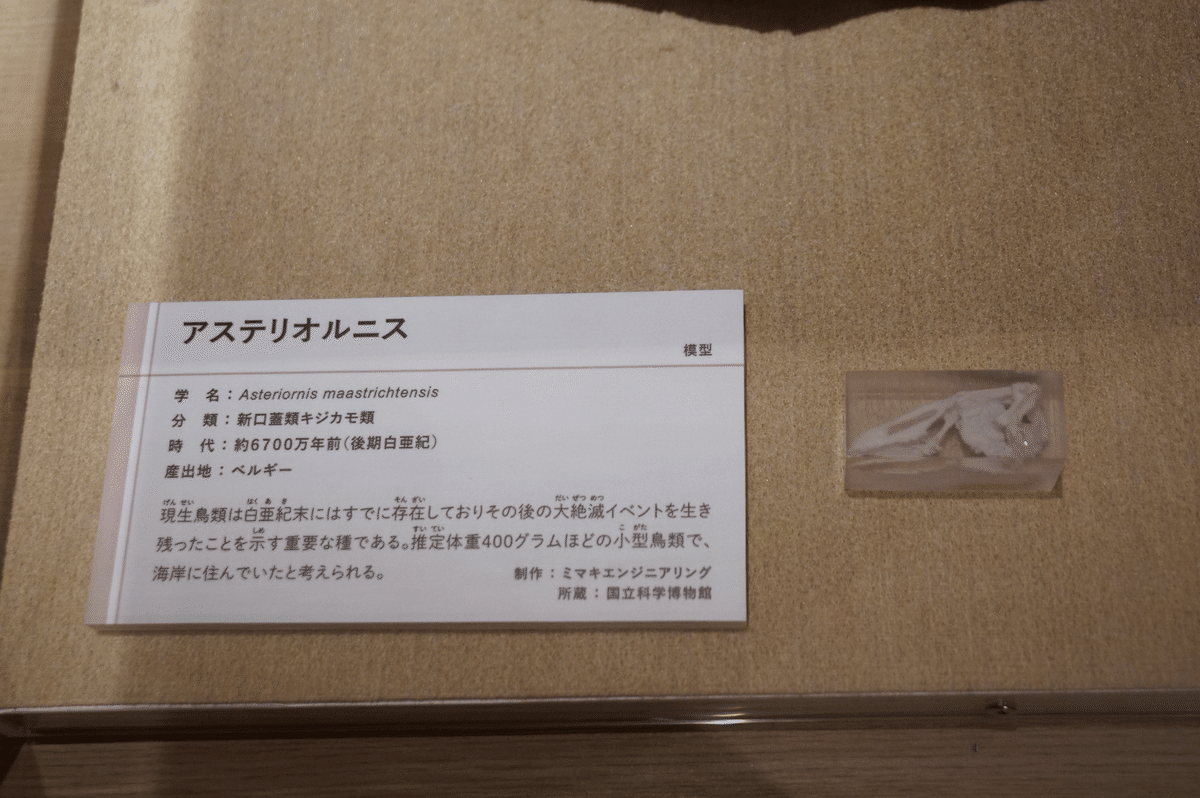

他にも小型の化石鳥類が何種類も集まっていましたが、この白亜紀にすでにキジカモ類がいたことを示す展示が特に印象的でした。

恐竜絶滅後の大型鳥類から、史上最大級の空を飛ぶ鳥類ペラゴルニス・チレンシスです。とにかく長い翼の骨が目を引きますね。それに対して胸骨は大きくないですが、後肢はかなり小さいです。

ペラゴルニス属のさらに大型の種P.サンデルシの実物大の復元模型です。あくまで模型であるとは分かっていても好みなうえに珍しい種なのもあってついしっかり見てしまいます。

クチバシに歯のような突起(偽歯)があるのがペラゴルニス科の特徴です。魚やイカをしっかりくわえ取るのに役立ったようです。

クチバシ先端の鉤状の突起は体の他の部分と同様アホウドリを参考にしたもののようですが、歯とは少し違ってアホウドリでは大きな獲物を切り分けて食べやすいようにするものとはいえ、ペラゴルニスではどのくらい発達していたのでしょうね。

チレンシスの頭骨を見る限りは確かに控えめなものがありそうですが……。

鳥類の進化の次は鳥類の各分類群を紹介していくメインの展示です。

まずは古口蓋類(いわゆる走鳥類とシギダチョウ)から。ダチョウのような体形をした大型鳥類は全てダチョウにごく近いように見えますが、それぞれ個別に飛ばなくなったようです。

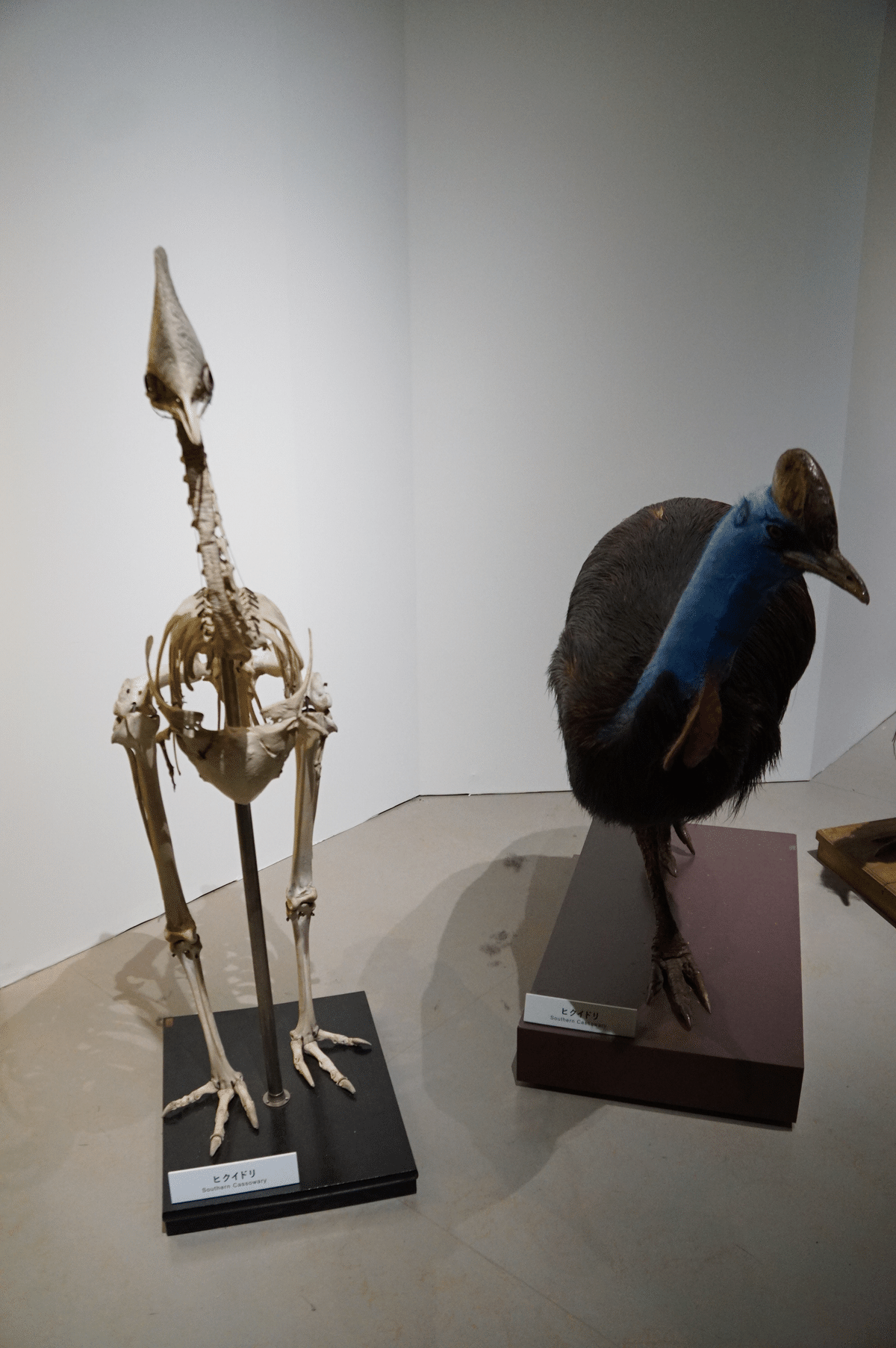

そのためもあってか細かい特徴はダチョウと色々違っています。このヒクイドリなら、果実食に適応してクチバシが細いこと、前肢がごく小さいこと(ダチョウは飛ばない割には翼が大きいのです)と針金のような羽毛があること、足指が3本あってそのうち1本は武器になっていることがダチョウとの大きな違いですね。

後肢の爪からたまにデイノニクスやヴェロキラプトルの後肢の爪が連想されますが、かなり異なったものです。

古い系統から先に現れます。先程も恐竜絶滅より前からいたと示されたキジカモ類から、クロライチョウ。ライチョウといいつつ雪があまり積もらないところに生息し、足も羽毛に覆われてはいません。たくさん標本があるのでこういう細かい違いに気付けるのが楽しいです。

ハリオアマツバメです。尾羽の羽軸が突き出て針のようになっているのが見えるでしょうか。飛び続けることに非常に適応したハリオアマツバメですが、この尾羽の針は飛ぶことよりも崖に張り付いてよじ登るときに支えとして役立つんだそうです。アマツバメってそんな動きできるんだ……って思いますけど、どちらにしろ地上から遠く離れた暮らしへの適応とはいえますね。

ヨタカ目に含まれていた科がそれぞれ別々の目になり5つに細分化されたんだそうですが、その理由がヨタカ+(アマツバメ+ハチドリ…アマツバメ目)のグループの中でアマツバメ目が一番後に分岐したことが分かったのでアマツバメ目を独立させるなら他の科も目に独立させなければならないからだそうで……、アマツバメ目もヨタカ目に入れれば解決ではないんでしょうか。ハチドリがヨタカ目に入るのは変?ミフウズラがチドリ目に含まれることより?(チドリ目の多様性はすごいですがミフウズラ以外は基本的に海鳥か海から内陸に移ったものです)

ミノバトです。ハトの一種ですがすごい光沢ですね。解説にはないですがなんとドードーに最も近縁なんだそうです。

ペンギンがずらり!……「アザラシが覗き込んできた写真」みたいな位置になにか違うのがいますね?ペンギン目ではなくチドリ目ですがペンギンより先に元々ペンギンと名付けられていた絶滅した鳥、オオウミガラスです。

ヨーロッパの海でペンギンのように飛ばずに泳いでいましたが、翼が畳めるなどペンギンとは色々異なっています。

分類も展示もペンギンのお隣さん・ミズナギドリ目の、現生で特に大きな空を飛ぶ鳥のワタリアホウドリです。このような鳥を念頭にP.サンデルシを復元したことがよく分かりますね。

先日トキの剥製を見た際は同じ水鳥でもサギと体形が異なることに着目したのですが、両方ともペリカン目に含まれ、体形の違いはゴイサギなどを挟んでグラデーションになっています。さらにまた異なった体形のハシビロコウやモモイロペリカンも。

通路を抜けると猛禽のエリアなのですが、ハヤブサ目の向こうに実は近縁のインコ目が見えるというギミックが。

ハヤブサ目から振り返ると姿は似ているけど近縁ではないタカ目です。ハゲワシとコンドルはタカ目の中で近縁ではないんですね。

スズメ目の多様性は目が回るほどなので、標本の様子が面白かったズアカサイホウチョウを抜粋して。クモの糸で葉を綴り合せて作った巣が添えられています。

フウチョウのコーナーからカンザシフウチョウと、

カタカケフウチョウです。

ダーウィンフィンチのクチバシの形と食性の関係の展示には、今回唯一バードカービング(木彫りの鳥の模型)が活用されていました。

実物の標本を収集・保管するのが博物館の役目ではありますが、標本だけでは対応できないものの模型では対応できる展示にならバードカービングや、先のP.サンデルシのような模型を活用しうることが分かりますね。

第二会場から、高校の理科室に保管されていた下総地区(千葉県北部~茨城県南部)のトキの剥製です。つまり関東のトキの剥製が残っていたのです。

雨でベンチが濡れてひっそりとした中庭に。

企画展「貝類展」

貝とは言いつつ頭足類などを含めた軟体動物全体の企画展であり(巻貝に対して二枚貝より頭足類のほうが近縁ですから頭足類も含めないといけませんね)、また軟体動物学だけでなく人類学や博物館学の展示でもある企画展です。

実はカメラの電池が切れてしまい大半スマホでの写真となってしまうのですが。

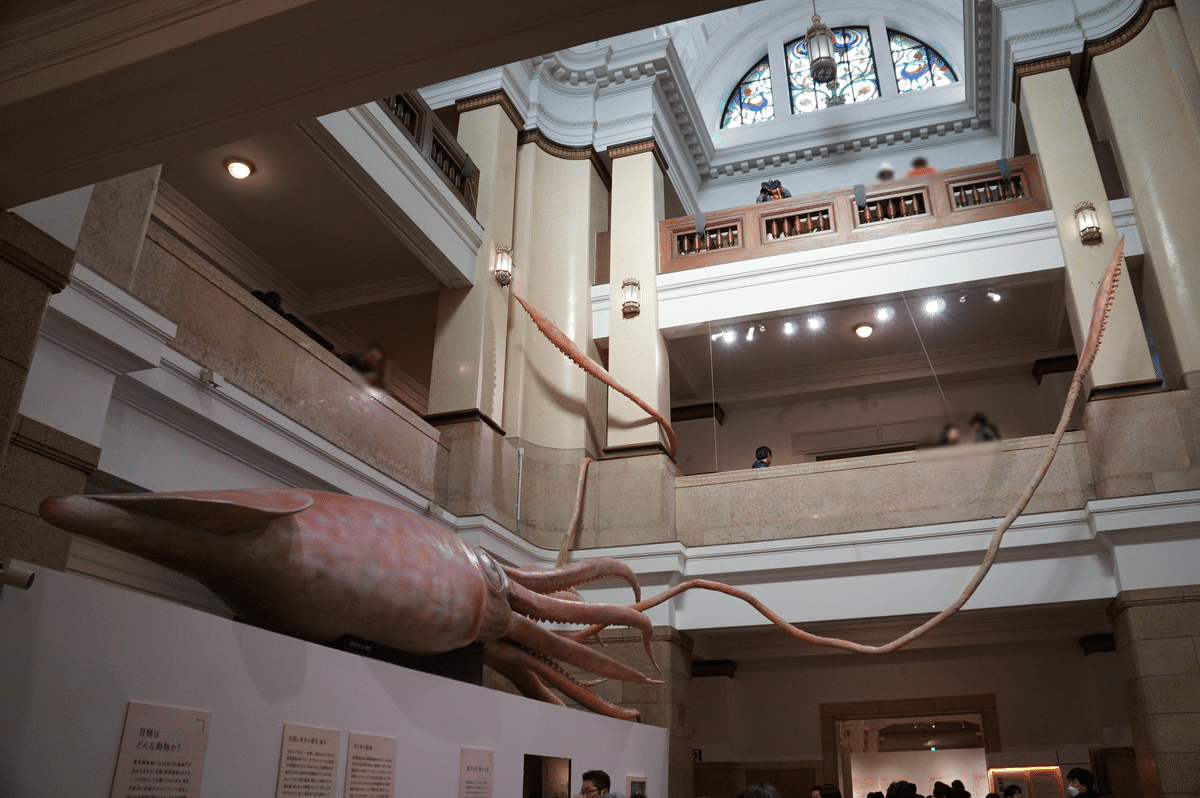

いきなりダイオウイカですからね。

そして中央には化石を並べた系統樹が。

ほらちゃんと貝殻が見えていますよ。内臓が中に納まってないですが。

もちろんこちらも特別展に劣らず標本がずらりです。この辺から適当に選んで適当に撮るだけでもポスター写真として使えただろうに。あっ、こっちの話です。

中にはなんと色や形が綺麗に残ったウミウシの液浸標本というもはや不思議といっていいものまで。

貝殻の色々な役割の中から、貝殻をほぼ失った巻貝の一つゾウクラゲ。

そういえば二枚貝って貝殻を失ったのはいないですけどフナクイムシみたいにもはや貝殻を貝殻として使っていないものはいますね。

縄文時代の加工された貝殻の展示から、内容は貝と人類の関わりに移っていきます。

これも縄文時代の遺跡から発見されたものですが、オウムガイ……!?

現代にいたるまでの貝の利用へ。

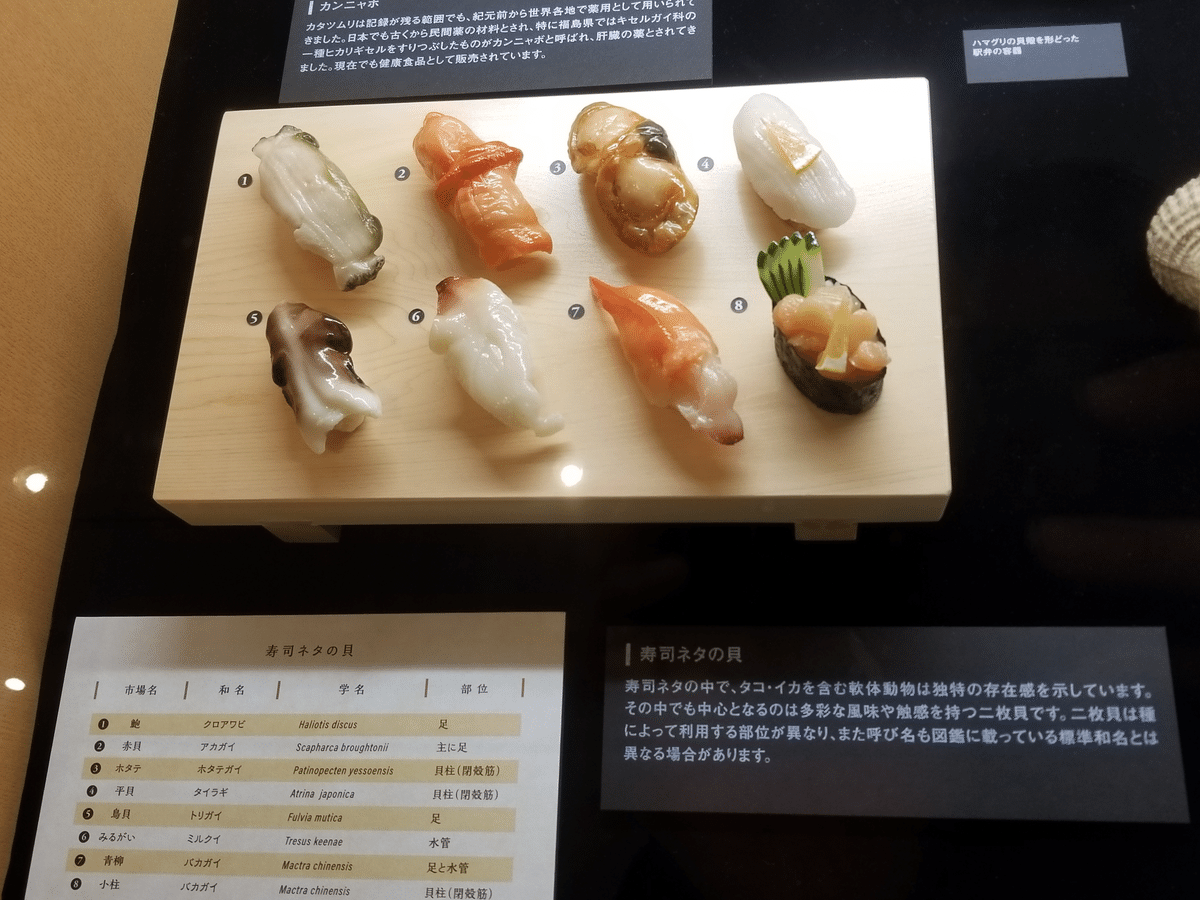

ところで生物多様性の恵みを示すのに寿司ネタの豊富さそのものを見せるのはシンプルですが、その裏に餌生物や生息環境の多様性もあるのですよね。

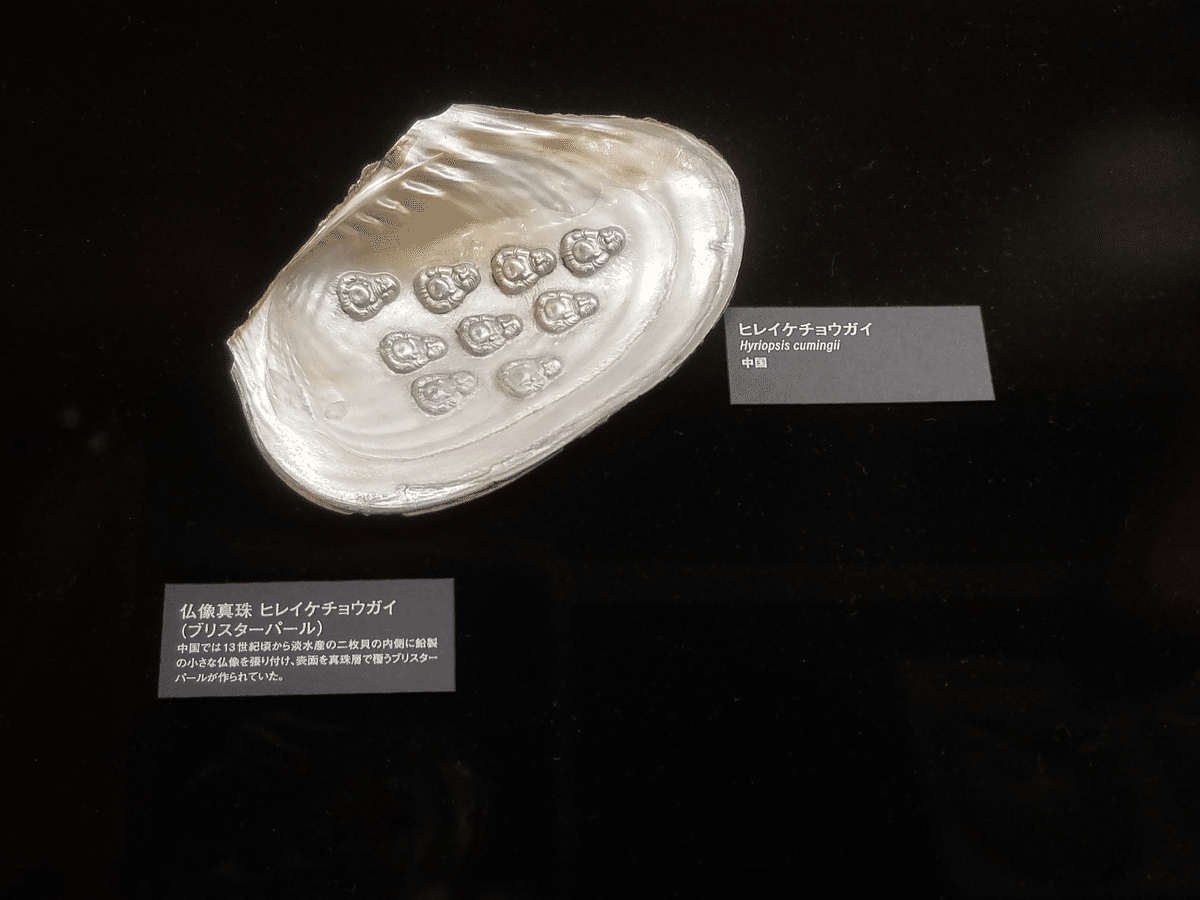

食用以外の利用形態として真珠の展示から、貝殻を土台とすることで高度な造形を見せるもの。

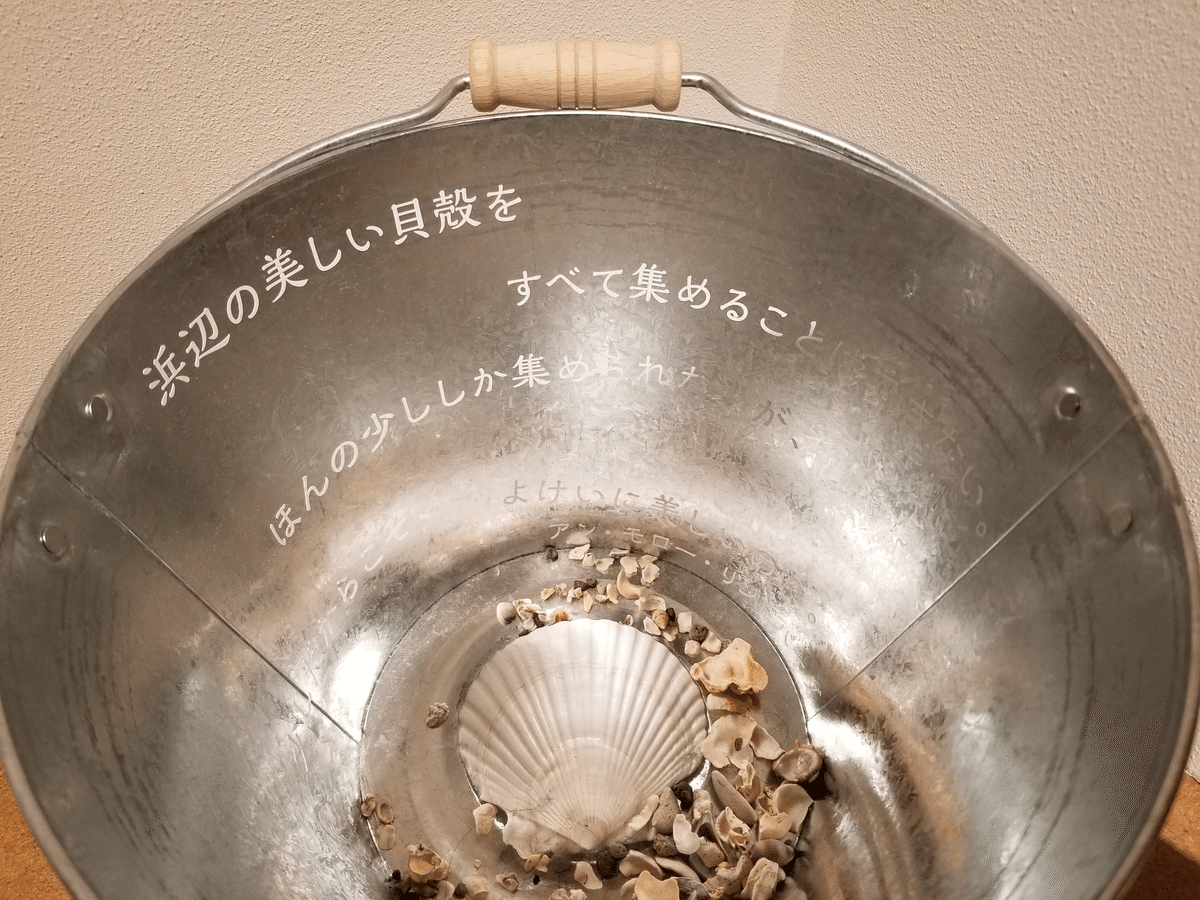

ところどころに貝に関する詩の一片がちりばめられています。

浜辺の美しい貝殻を

すべて集めることはできない。

ほんの少ししか集められないが、

少しだからこそ、よけいに美しいのだ。

にぎやかで美しいものの一部しか残せないことの寂しさを慰めてくれます。

収集物としての貝殻。博物学的な意義のあるコレクションもあれば、財産としてのコレクションも。

標本を取り扱う技術の展示から、薄く広いためクリーニングが難しいシカマイアの化石です。

希少な標本の一例としての化石から、種としては珍しくないけれどここまで完全なものは非常に珍しいブラウンスイシカゲガイ。

よく食べられている貝達ですが、上の標本のように大きなものは今は見られなくなってしまいました。

せめて拾った貝殻の種をきちんと同定することはしたいですが、さて。

今年もここで初詣です。