マネジメントで“部下を深く理解する”ってどういうこと?【スキル編】

多くのマネジメント本には、マネジメントの要諦の一つとして、「部下を深く理解すること」の重要性が語られています。例えば、「部下に興味を持ち、熟知することでモチベーションを高め、成果につなげることが出来る」「部下のキャリア観を理解し、積極的にサポートすることが重要」などです。

その一方、部下を深く理解するといっても、“いったい何をどのように理解したらいいか?“については、まだまだ十分に語られていない感じがします。

このnoteでは、マネジャーが部下を正しく理解するための【観点・モノサシ】を持つことをお勧めしたいと思います。

ただ、そのモノサシはざっくりし過ぎていてもだめですし、細かすぎても、多くの部下の状態を把握する上ではあまり実用的とは言えないので、なかなか難しいことではありますが。

“スキル・スタンス・動機の源泉“で部下を理解する

私が使っている【観点・モノサシ】はスキル・スタンス・動機の源泉、この3つです。これらを使って部下を理解しようと試みます。これまでのキャリアの中で数百人のメンバーと接し理解しようと試みる中で得た知恵のようなものです。みなさんもご自分なりの部下を知る観点・モノサシをお持ちかと思いますが、よろしければ、参考にしてみてください。

まず、3つについて概観します。

スキル:成果を出す上で必要な課題解決力や人との協働に必要な力

スタンス:責任感・主体性など課題解決や協働に向かう姿勢

動機の源泉:モチベーションリソースと呼ばれたりもしますが、前向きに仕事に向かうためのエネルギー

スキルは一番わかりやすく、仕事の成果に直結するものです。これを把握することが部下を理解する出発点になりますが、特に十分なスキルがないキャリアの浅い時代には部下のスタンスや動機の源泉を理解し、対応することが部下の成長のスピードを左右するため、この二つもとても重要です。

そして、今回はこの3つのうちスキルをどう理解するか?について書きたいと思います。(スタンスと動機の源泉は次回以降にご紹介します)

よく、マネジャーさんにご自身の部下のスキルについてお尋ねすると、的確に答えてくださる方とそうでない方、大きく分かれます。後者の方は、部下のスキルを可視化するモノサシを持っていないことが多いです。

ある営業担当の方のスキルについてお尋ねした時に「Aという商品は売れるが、Bという商品は売れない」という答えが返ってきて驚いた覚えがあります。売れる・売れないは結果であり、売れる・売れないを決める要因となるスキルの状態を全く把握できていなかったからです。

当然、部下のスキル状態を把握するモノサシがないと、マネジャーとしての部下への関わり方は「丸投げ」か「手取り足取り」になってしまいます。これでは、部下の成長はなかなか望めません。部下の状態に合わせて、この二つの間の関わり方を適切に刻んでいくモノサシが、マネジメントにはとても重要です。

私が使っている部下のスキル状態を理解するための観点・モノサシはこのマトリクスです。常に頭の中でイメージできるようシンプルです。

横軸は課題解決力(対課題スキル)です。

まず新入社員への仕事の任せ方をイメージしてみると一番右のマスにある「実行」から始まりますよね。「これをやってください」と具体的なタスクの指示をして、それをやってもらう、これが社会人の一歩です。

その後、いくつかのタスクを組み合わせて行うことを求める「計画」の段階に入ります。ある仕事の完了に必要なタスクを漏れなく洗い出し、その複数のタスクを順番に完了させる力です。

そしてその次に、「企画具体化」と言う仕事の段階に入ります。例えば、ある販促イベントの企画を任せるという仕事をイメージしてみます。販促イベントは新規顧客の集客が課題(目的)だとすれば、その課題解決のためにイベントをどう効果的な内容にしていくか?を考える仕事、これが、企画具体化です。

最後に「課題設定」です。組織が求める成果を挙げるために、そもそも何に取り組むべきかを考える仕事です。例えば、新規顧客獲得というミッションに対し、開拓対象とする顧客セグメントの設定が課題なのか?そこに対する集客の問題なのか、はたまた集客後のアプローチの質を磨いて商談化率・受注率を挙げることが課題なのか?課題の優先度を見極めた上で、企画具体化をするという仕事です。ここまで来ると、マネジャーとして求められるレベルに近づいてきます。

縦軸は対人影響力(対人スキル)で、どの範囲の人に影響力を発揮してほしいかのレベルを表しています。

まずは周囲との協働者がいない「個人」単独で完結する仕事です。自分のペース、裁量で動いて完結する仕事ですので、他者への仕事の影響力は求められません。

そして、「チーム内」での影響力発揮の段階に入ります。ある仕事を「個人」で担当するのではなく、チーム内の複数メンバーと協力して進めると言う仕事です。メンバー間で目的を共有し、意図をすりあわせながら進める必要があるため、「個人」完結の仕事よりも一段階難易度があがります。

そして、その影響力を「チーム内外」に発揮する段階に入ります。ミッションや利害が異なる他部署との協働は、ミッションが共通する「チーム内」メンバーとの協働に比較して、難易度はさらに一段階高まります。

この【課題解決力×対人影響力】のマス目がどこまで埋まっているか?が、その人のスキルの段階を表します。このマス目が一つひとつ埋まっていくプロセスが、成長です。

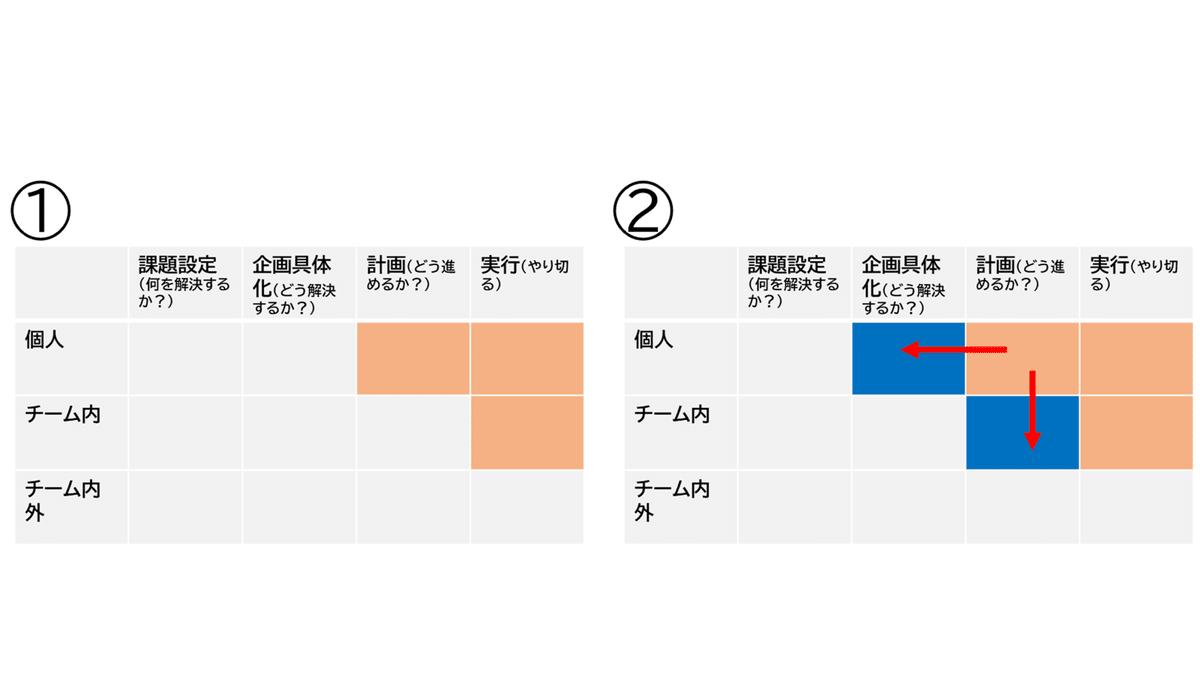

例えば、①の状態のメンバー

この人の現在地は、「個人」の仕事で「計画」までの力は身についているが、「チーム内」の仕事ではまだ、指示を受けてタスクを「実行」するレベルのメンバーです。

まさに、入社まもない新入社員の典型的な状態ですよね。

このメンバーの次の成長課題は青の矢印、課題解決力を左に拡げる、また、対人影響力を下に拡げて、②の状態に成長することです。

「個人」の仕事で「企画具体化」を担えるようになり、「チーム内」の仕事で、ある領域を任され、他領域を担うメンバーとの間で調整を図りながら、複数のタスクを「計画」「実行」していくこと状態です。そのために、どんな関わり方をするかを考えることになります。

部下一人ひとりはいま、どのマス目の状態にあるかを可視化すること、

そして、一人ひとりの部下のどのマス目を埋めることが次の成長課題になるのか?を明確にすること、

その課題を乗り越えるために、どんな仕事をアサインし、どのようなレベルで関わるか?を決めること、これが重要になります。

メンバーの状態を見極めたうえで、育成を図っていく、それを振り返る、この一連の経験が蓄積されると、また新たなメンバーに相対するときに知恵を生むのに役に立つ、そんな自分なりの観点・モノサシを持てると、マネジャーとしての自分自身の成長も実感できるのでお勧めです。

次回は、【スタンス編】について書いてみたいと思います。

Life is quest.