Haiku と Haiga -芭蕉と蕪村、2人のカリスマ - 展◇嵯峨嵐山文華館

こんにちは、はくれぽ!です。

今回は、京都嵯峨嵐山文華館にて開催中の「Haiku と Haiga - 芭蕉と蕪村、2人のカリスマ - 」展のレポートです。

【展覧会概要】

俳句に興味がなくても、松尾芭蕉(1644年-1694年)という名を知らない人は少ないのではないでしょうか。もしくは名前は忘れていても「ふる池や・・・」「奥の細道」といった作品名などを聞いたことがあるかも知れません。

与謝蕪村(1716年-1784年)は俳人であり画家でもある人。実はかの伊藤若冲と同級生で2人を取り上げた展覧会も開催されたりしています。

今回の展覧会は俳聖・芭蕉と、その後の世代である蕪村の俳句と俳画を取り上げています。

俳句は文字と音からイメージを、俳画は視覚的でありながら見る者に想像豊かな世界を見せてくれます。芭蕉と蕪村、ふたりのカリスマの魅力を俳句や俳画がわからなくても、楽しく見ることができる構成となっていました。

【展示構成】

第1章 芭蕉の俳句

第2章 蕪村の俳画

第3章 池田遙邨 山頭火シリーズ

それでは、作品を見ていきましょう!

芭蕉先生の野ざらしに辛口・許六

俳句は五・七・五の言葉の中に季節を表すという約束事があり、それが特徴となっています。

俳句の始まりは、和歌の上の句 (五・七・五)と下の句 (七・七)あわせて一首となる歌を、上の句と下の句を複数の人で分担して詠みあう形式の連歌というものでした。それが松尾芭蕉によって、連歌の最初の句だけを詠むようになり、それがいわゆる五・七・五の形式となりました。

俳句という言葉が使われるようになったのは明治時代以降のことだそうです。

その俳句を芸術の域にまで高めたのが芭蕉ですが、今でもテレビ番組や漫画のコンテンツとして親しまれたりしていますね。

(余談ですが『ほしとんで』という俳句漫画がおもしろいです)

ふる池や かはづ飛こむ 水の音

芭蕉翁之正筆御望之処、風前之塵と配り尽し、今更之候。漸、古池やの一行たづね出して送り進之候

月空露川居士

散らさずにながめよ花のもしほ草

それまでの和歌では蛙の「動き」を詠んでいたものを、「音」として情景表現をした句。

蛙が水に飛び込む様を見たことがなくても、「蛙」「水の音」だけでそのイメージが浮かんでくるので、改めてすごい句なんだなと思いました。

きりさめの 空をふようの 天気かな

今度は逆に音のない細かい雨の中、それによって芙蓉の花の美しさが増している様子を詠んでいます。

画を添えているのは芭蕉の絵の先生でもあった森川許六(きょろく)。

芭蕉は許六に画を、許六は芭蕉に俳諧を、それぞれに学んだと伝えられています。

野ざらし紀行図巻

『野ざらし紀行』は芭蕉が41歳の時、江戸から東海道を通り故郷の伊賀まで、そして京・近江・名古屋を経て、その途中で詠んだ俳句をまとめた初めての紀行文。

芭蕉自身が文章・俳句・挿絵を描いたこの紀行文において芭蕉独自の俳句を確立しました。

野ざらしを心に風のしむ身哉

「旅の途中で死んで髑髏をさらすことになるかもしれない、そんな覚悟で旅立つ。風はつめたく、身にしみることよ。」(キャプションより引用)

百花譜(辛口コメントつき by許六)

『百花譜(ひゃっかふ』は芭蕉の画の先生でもある森川許六の作品。許六は狩野探幽の弟・安信に絵を学んだとされています。

30種類の花と共に、許六がその花のイメージを書いたものですが、これがまぁまぁ辛口コメント。花=女性として、ルッキズムっぽいことや、性(さが)をあーだこーだ言っていて、今なら完全に炎上案件となりそうなものもチラホラ。でもなんかわかるーと苦笑しながら見ました。

野郎の 大をどりに列なり 心ならず 風流をつくりたる 心地ぞする。

花也。

疲れた心にゆる蕪村と仲間たち

与謝蕪村は江戸時代中期に活躍した俳人であり画家。

20歳頃に俳諧を学び、師匠が亡くなったのち浄土宗の僧侶となって北関東から東北を遊歴します。その後、京に定住して結婚。文人画の技法で山水図、俳画を多く描いています。

芭蕉の功績を世間に伝える活動を行うなど、芭蕉時代の俳句への回帰を提唱しました。

憧れの芭蕉先輩

「さみだれや」自画賛

トホホな雰囲気が、困っているのだろうけど愛らしい。

「春惜しむ」自画賛

「いかだしの」自画賛

いかだしのみのやあらしの花衣

酔蕪村三本樹井筒楼上置いて写

蕪村の弟子たち 紀楳亭・自笑

十二ヶ月風物図巻 呉春

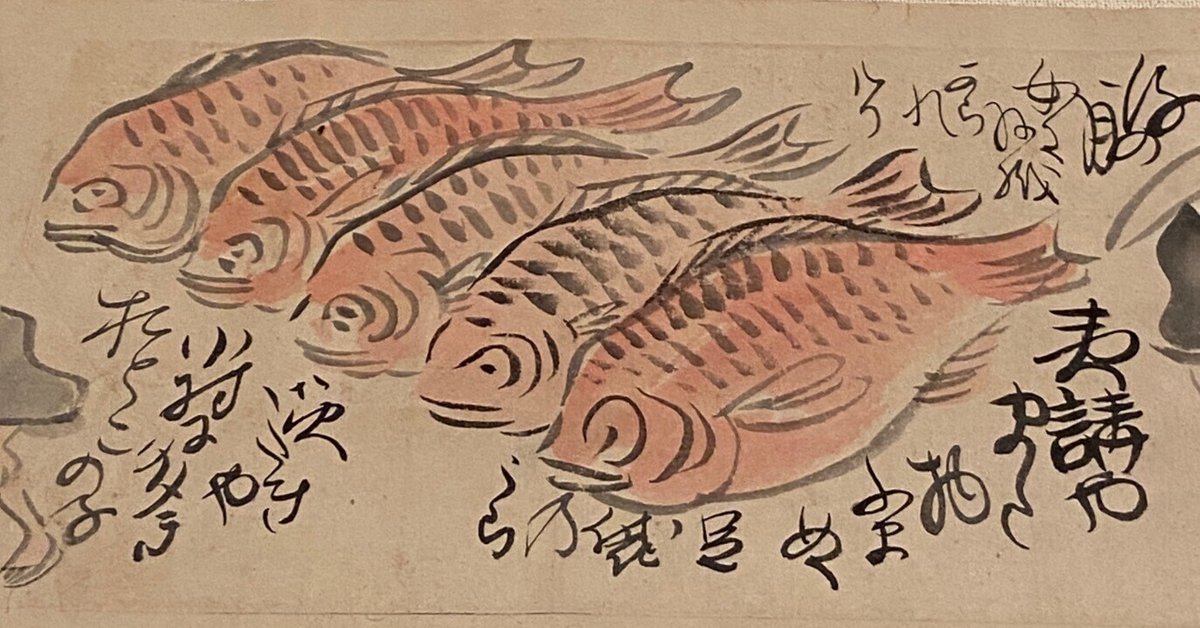

同級生・若冲も描いてます

池田遙邨による山頭火シリーズ

最後は日本画家の池田遙邨(いけだ ようそん 1895-1988)による、明治-昭和の俳人・種田山頭火の俳句からイメージした作品シリーズです。

種田山頭火(たねだ さんとうか)

俳人。自由律俳句(五七五の定型ではない俳句。季題にとらわれず、感情を自由に表現する。口語で作られることが多いのも特徴。)を詠む。

幼少期の母親との関係が山頭火の一生に大きな影響を与えた。早稲田大学文科に入学するが神経衰弱のため退学、故郷に戻る。実家の酒造業が失敗、家は破産。熊本市で額縁店を開業するが妻子と別れ上京。定職に就けず熊本に戻流も、酒に溺れ、生活が乱れていく。1924年に出家。1926年から物を乞いながら旅を始め、各地を巡った。1940年に松山市にて没する。

すすきのひかりさえぎるものなし

秋の日に照らされたススキの大群を見たことがある人なら「わかるー!」となるのではないでしょうか。綿に包まれたような柔らかいキラキラした光のイメージ・・・浮かびます。

そこに狐がヒョコッと顔を出す。山頭火の句の中には出てこない狐を描いた遙邨の豊かな想像力が感じられます。

恥ずかしながら山頭火は俳人であることは知っているだけで、その生涯や作品のことは知りませんでした。有名な句を少し読んでみると、自由律俳句の特徴である口語調や感情をストレートに表現などから親しみを感じられます。またその生涯からも興味深く、なにか作品集を読んでみたいなと思わさせられました。

以下の日記に寄せた文章がなんだか沁みました・・・

「無駄に無駄を重ねたような一生だった、それに酒をたえず注いで、そこから句が生まれたような一生だった」

おわりに

芭蕉も蕪村も、その名前はよく聞くのでなんとなく知っている気がしていましたがなかなかその作品を見ることはなく、特に蕪村のゆる〜い画風はずっと見たいと思っていたので良い機会となりました。

今回は俳句と俳画がテーマだったので、

芭蕉:見た風景を文字化

蕪村:自分の言葉をイメージ化

遙邨:山頭火の俳句をイメージ化

という様々な形の文字化と視覚化であったと思います。

文字化や視覚化は、例えば小説や漫画の映画化や、逆に映像・画像の言語化など、私たちの生活にすっかり身近になっているのであまり意識したことはなかったですが、人というのは言葉・文字・視覚を常に相互作用しながら生きているんだなと感じました。またその創造性は生きてく上で、作った本人だけでなく後の人々にまで影響を与え、彼らの人生を豊かなものとしてくれるのではないかと思いました。

余談ですが、俳句は海外でも「Haiku」として知られており学校の教材にもなっているくらい知名度があるらしいのですが、自分が行った時には海外の方は来館していませんでした(そもそも日本人も少なかったですが・・・)。

京都の嵐山ということもあり海外の観光客の方も多く見られましたが、気が付かれていないのか、観光の目的に美術館は入っていないのか、ちょっと残念に感じました。

嵯峨嵐山文華館の2階の大広間風展示室は広々としていて、そこから嵐山の景色をみることもできます。また、入館しなくても利用可能なとてもいい雰囲気のカフェも併設されていて、かなり穴場だと思うので嵐山に行く際はちょっと覗いてみるのもいいかもしれません。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

*wikipedia情報なのでアレですが、出典が示されていたので信用しましょう:金子兜太著『種田山頭火 漂泊の俳人』講談社現代新書、1974年8月

☆The topics of this English translation☆

さて今回の気になった英訳コーーーーーーナーーーーーでございます。

「ふる池や かわず飛び込む 水の音」

Water old and still

a frog somewhere leaps

a liquid sound

わかりやすい文ですが「ふる池」がどう解釈されるのでしょうか。

「古くてなお水」(DeepL翻訳)、「古くて静かな水」(Google翻訳)。

「古い池」だと「Old pond」ですが、カエルの飛び込む水音を引き立てるには、「古くて静かな水」の方が情景が浮かびやすいのかもしれません。

でも俳句って英語の語順に近いものがありますね。それもあって海外で親しみやすく感じられるのでしょうか?

『野ざらし紀行図巻』

Manuscript Scroll of Nozarashi Kikō[Weather-beaten Bones Travelogue]

「野ざらし」は独特の言い回しのようですが・・・英訳は「Weather-beaten Bones」をさらに訳すと「風雨にされされた骨」(DeepL翻訳・Google翻訳)。

風にさらされた骨の旅行記・・・

「野ざらし」という言葉自体も人に対して使うことがあまりないし日本語でその雰囲気を説明しろと言われてもそんな語彙は持ち合わせていませんが、この諸行無常感を出すのは難しいのでしょうか(例えを例えで話してしまった)。

この「肌感」みたいなのが文化なんだなぁと、こういうのを見ると思います。

《玉蜀黍図》 Corn

別に訳すほどのものではないのですが、これも雰囲気とか情緒の問題というか。

そもそも日本語でも「とうもろこし」「トウモロコシ」「玉蜀黍」「コーン」で伝わりますが、違うのよ〜なんか違うのよ〜となるヤツです。