顎関節症という歯科医療被害 3-12 骨変化[図13]の画像診断について(5)なぜ嚢胞が発生したのか

(49P)

「転位」とは正常な位置からずれてしまうことである。関節円板転位の状況の違いとして顎関節症専門医である彼らは碌な説明も無いままに復位性顎関節円板転位と非復位性顎関節円板転位があるものとし、それぞれを略して復位性・非復位性の顎関節円板転位として顎関節円板障害(顎関節症Ⅲ型)の話を一方的に展開している。だが、現実には円板軟骨の前方転位に復位性も非復位性もなく、それらが画像診断の誤診に基づいてでっち上げられたお化けのように実体のない病であることは先に私が解説した通りである。

関節円板軟骨はある日突然に転位する訳ではない。百歩譲って仮に復位性・非復位性があるとしても関節円板軟骨が下顎頭と下顎窩の間から完全に抜けて前方転位する段階以前に「咬合高径の低下」によって円板軟骨と下顎頭の位置関係は変化していき、関節円板の前方転位は徐々に進行しているのである。

不整歯列で歯が移動したり治療で歯が削られると

曲線状の上下歯列の並びは平坦に近づいていき、

歯の高さが低くなり下顎が深く閉じるようになる。

すると下顎頭関節面の頂点が後方へ傾くことで

下顎頭に対する円板軟骨の位置が前方へずれて

円板軟骨の後方肥厚部が下顎頭の頂点に被さらず

咀嚼筋の収縮で骨がたわんで下顎頭が後方へ動くと

前方に付着する外側翼突筋によって

円板軟骨が引き抜かれて前方転位してしまう。

咬合高径とは上下の歯が噛み合う歯の高さであるが、咬合高径が低下するほど歯は短くなり上顎に対して下顎が深く閉じることになる。下顎が深く閉じれば下顎頭が後回転するので咬合高径が低下するほど円板軟骨は元の位置よりも下顎頭の前方へずれていくのだ。

正常な被蓋関係(左)では下顎前歯が上顎前歯から

押し返される後向きの力の成分が後方の顎関節で

下顎頭を押さえつける力となり関節動作で

顎関節がテコの支点として有効に機能する。

切端咬合(中)や反対咬合では上顎前歯が下顎前歯に

被さらないので下顎を後方へ押し返す力が働かず、

過蓋咬合(右)では上下前歯の歯軸が並行に近づき

下顎を後方へ押し返す力の成分が弱くなる。

いずれの場合でも顎関節を押さえる力が弱くなれば

噛む力の負担は歯と歯槽骨に集中することになり

歯の不整な移動と異常な咬耗を促進することで

咬合高径が低下しやすくなってしまう。

特に反対咬合や切端咬合、過蓋咬合などの不整歯列で上下顎前歯部の接触関係が悪いと咬合高径が低下しやすくなる。前歯の接触が悪いと下顎が後方へ押し返される力が弱くなるので顎関節で下顎頭がしっかりと押さえつけられず関節動作で顎関節がテコの支点として機能しなくなる。すると噛む力を骨格全体で分散することが出来なくなるので歯と歯槽骨の負担が増えてしまい、急速に歯を咬耗したり歯槽骨が過負荷に耐えかねて歯が移動することになり、前歯の接触関係が悪いほど必然的に咬合高径が低下しやすくなるのだ。

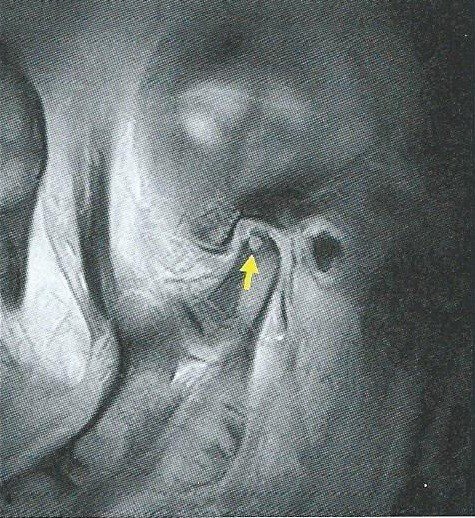

関節円板が転位していない症例として[図13]の説明がなされているが、日本顎関節学会のヤブ医者の言うことである。うっかり奴らの言葉を真に受けず自分でよく観察すれば、患者の関節円板の位置が既に正常ではないことが分かる。

修正矢状断MR像(T2*像)a内側部

[図13 a]は下顎頭の中央を通る断面、[図13 b]はその少し外側を通る断面であるが、aとbのどちらを見ても患者の下顎が正常な骨格よりも深く閉じ過ぎていることが分かる診断画像である。顎関節のテコの棒である下顎骨の関節突起と、テコの土台(支点)となる側頭骨関節面である下顎窩から関節隆起までの形状が[図13]のMR像からはっきりと確認できる。関節突起の側頭骨に対する傾きが大きく、下顎頭の位置が下顎窩に対して後下方へずれている。それだけでも下顎が深く閉じている事は十分推察出来るのだが、それを数値化して健康体と比較出来ない以上は状況証拠にしかならない。しかし、状況証拠も数を重ねれば、ヤブ医者による医療被害を訴える証拠として信憑性が増すものである。白衣を纏った悪人のように人を騙せる便利な肩書のない私には地道に状況証拠を重ね、異常原因となった機械仕掛けの不具合を論理で説くしか不正な医療行為を訴える術がない。

次に、[図13]の中で下顎頭の形態を注視すると、説明文にあるように「軟骨下嚢胞(中略)または偽嚢胞」によって、下顎頭皮質の内側で丸く穴が開くように骨が変形している状態ではあるが、下顎頭関節面の形状全体は綺麗なまま、断面像として映っている。先の解説「関節結節外側の切除について」の中で骨が形作られる力学的な理由を長々と述べてしまったが、勿論、下顎頭本来の形態にも機能的な意味があり、それが有効に作用するために側頭骨や関節円板との位置関係が決まっている。

噛む力は「歯」だけが受け止める訳ではない。咀嚼動作で顎が閉じるときには下顎窩を支点にして蝶番運動により下顎骨が閉じる。だが、上下の歯が接触して顎が閉じるだけでピタリと噛む動作が終わる訳ではないのだ。

それぞれの歯には1本ずつ歯根膜があり、歯根膜が顎骨との間でクッションのように作用して歯に掛かる咬合圧を柔らかく受け止め力を分散する緩衝構造として機能している。

また、構造上の理由から骨は鉄の塊とは違ってたわみ(しなり)がある。造りの違いから上下で差はあるだろうが、ヒトの上下顎骨にも骨としてのしなりがある。顎を閉じて上下の歯が接した後で更に噛み込む力が加わった際、歯根膜のクッションと上下顎骨のたわみが協調して緩衝構造として機能するのだ。

噛む力の衝撃と歪を分散・減衰できるのは

歯と歯槽骨の間に歯根膜のクッションがあり

歯が自由に動けて顎骨がたわめるだけの

空間的余裕と緩衝構造があるからなのだが、

流行りのインプラントでは歯根膜がないので

噛む力を和らげる機構が全く存在しないため

顎骨と対合歯に損傷しやすく頭骨の変形も招く

最低最悪な補綴治療である。

しかし、歯が沈み込んで顎骨がたわむとなれば力の歪みや顎関節の位置関係にも狂いが生じ、余計な力が掛かることで動作による摩擦も大きくなってしまう。そこで重要なのが何度も説明で登場してきた顎関節円板軟骨という弾性に富んだ軟骨の存在である。

上下の歯が接触した後で更に強く噛む力が働くと

歯根膜のクッションで歯が沈み込んで均等に接し、

歯槽骨がたわんで動くことで上下に掛かる噛む力を

前後へ分散する仕組みとなっている。

前歯部の被蓋関係が正常であれば上下前歯の接触で

下顎骨は後方へ押し返され下顎頭は後に動くので

下顎窩と下顎頭の位置関係にはズレが生じるが、

円板軟骨と関節面骨軟骨の弾性が反発力となって

噛む力で顎関節骨格上下に生じるズレを

補正する仕組みとなっている。

歯が接触したところから更に強く噛み込む力が加わると、骨のたわみによって下顎窩と下顎頭の位置関係にズレが生じることになるが、関節骨格上下の間にはクッションとして円板軟骨後方肥厚部が介在し、上下の骨の間に生じる歪を柔らかく受け止めて位置関係のズレを補正する役割をしている。更に詳しく言えば、噛み込んで上下の歪みを受け止める際に関節円板後方肥厚部が位置するのは側頭骨側では下顎窩の中央部であり、下顎骨側では下顎頭関節面の中央部である。

しかし、[図13 a]では著者が「pb(関節円板後方肥厚帯)」として矢印で示す薄暗い像は下顎頭の前上方にあり、下顎窩の中央よりもやや前方に位置しているのだが、これもいつもと同じようにただの関節腔を円板軟骨と間違えているだけである。状況から考えれば本当の円板軟骨後方肥厚部は下顎頭の窪みからすぐ前方にかけて見える明るい像である。

下顎頭関節面の真上と下顎窩の真下の間に

本来は円板軟骨があるはずなのだが

このMR像では円板軟骨の位置が

下顎頭の前方へ大きくずれてしまっている。

それよりもaで興味深いのは修正矢状断には珍しく上下の奥歯が写り込んでいることである。奥歯が接触しているにも関わらず顎関節では下顎頭と下顎窩が離れており、顎関節が浮いた状態で開口動作を繰り返している状況であるということがこのMR像だけからでも十分に分かるのである。

また、[図13 b]では下顎頭の前方部分が嚢胞とされる痕により窪んでいるのだが、後方肥厚帯の一部と思しき像がその窪みにはまり込むように位置している。

下顎窩に対して下顎頭の位置が後下方へずれており

関節突起が後傾している様子が伺える。

a、bどちらのMR像からも何らかの理由で患者の咬合高径が低下している状況と円板軟骨が転位して顎関節が浮いている状況は明らかである。この状態で開口動作を繰り返せば関節動作の度に下顎頭の傷穴に引っ掛かり、関節動作で損傷を受けやすい状態であったことは間違いないし、状況から考えればこの症例の説明文にあるように化膿性関節炎を呈するのも不思議ではない。

関節突起の後傾

不整歯列で歯が移動したり

補綴治療による異常な咬耗によって

前歯部の咬合高径が低下すると

下顎が深く閉じて関節突起が後傾し、

円板軟骨が抜けて顎関節が浮いた状態になる。

その状態から開口動作をすると下顎頭の前方部分が

側頭骨関節面に打ち付けられて損傷が蓄積する。

嚢胞が原因で下顎頭が変形するのではなく、

あくまでも歯科原因による機械仕掛けの不具合から

物理的な損傷が蓄積した結果として

嚢胞が生じるに過ぎないのである。

しかし、歯学書として重要なのはただの観察日記を公然と示す事ではなく「(偽)嚢胞」で骨に傷穴が出来るきっかけとなる下顎頭皮質の損傷原因がいったい何だったのかという発生機序を示すことである。勿論、この患者は何の理由も無く運が悪くてただの偶然に嚢胞が出来てしまった訳ではないだろう。

もし、円板軟骨が転位した状態で開口動作を繰り返したことによって下顎頭皮質が損傷を受け、その事により下顎頭内に化膿が生じていたのならば、(関節円板の転位ではなく)嚢胞によって下顎頭が骨変化したと匂わせるこの著者の画像診断の解釈は発生機序の前後関係が全く逆であり、現象の原因と結果を履き違えていることになる。「骨変化」としてこの症例が提示されているが、骨格が変形する前には必ず円板軟骨の転位があり、円板軟骨の転位は歯と顎骨の動きを阻害する補綴物や咬合高径の低下といった歯科原因で生じるのである。嚢胞が発生したから骨が変形して顎関節に不具合が生じる訳ではなく、あくまでも歯科原因で円板軟骨が転位して骨が打ち付けられ損傷・変形した結果として嚢胞が出来たのであり、決して嚢胞そのものが不具合の原因ではないのだ。物事の過程を無視して結果だけを論じても原因究明にはならないし、顎関節症専門医がこの有様では歯科医学が進歩しないのは当然である。

また、関節をなす骨の関節面は骨軟骨であり、同じ1つの骨であっても関節側では柔らかく緻密質とは性質が異なるものである。関節面として働くことの出来る範囲には限界があり、異常な関節動作によってその限界を超えて動作してしまえば骨軟骨を横から剥がすような力が加わってしまう。移行的に変化して明確な境目があるものでは無いとしても、骨軟骨へ骨の性質が移行する範囲では局所的に造りが弱くなっている部分があるはずだ。

そして、下顎頭の形状を考えたならば、先にも示した通り、外側翼突筋が付着する為に下顎頭はその前縁直下から丸くえぐられるような形状になっており、無駄が無くきわどい造りである。関節面を成す骨である以上は元々の状態であれば下顎頭の表面は骨軟骨であるはずだ。

しかし、咬合高径の低下によって下顎が深く閉じる事になれば下顎頭も下顎窩内で過剰に後回転してしまい、下顎頭前方部分では関節面の限界を超えた顎運動を日常的に繰り返すことになる。骨軟骨と緻密質(硬い部分)の継ぎ目が上を向く様になると開口動作で下顎頭が前進する際に下顎頭関節面骨軟骨に引きはがす力が慢性的に加わることになり、やがては硬質な骨と骨軟骨の間で亀裂が生じることにも繋がる。だとすればその亀裂に損傷が蓄積することで炎症が生じ、[図13]のように下顎頭関節面直下に嚢胞が出来たとしても全く不可解な現象ではないだろう。

歯が削れたり不正移動して咬合高径が低くなると

骨のたわみが戻らずそのまま塑性変形してしまう。

その後でも歯の異常な摩耗や移動が進むので

下に凸の曲線状に並んでいた臼歯の並びは

上に凸の曲線状に変化してやがて逆湾曲を呈する。

逆湾曲状態では関節突起が後傾するので

動作原位置で顎関節が浮いた状態となり、

開口動作の度に下顎頭が側頭骨に打ち付けられて

顎関節骨格を損傷することとなる。

舌骨上筋群・下筋群の収縮で顎を引き下げる作用と

下顎骨を引き上げる咀嚼筋の張力によって

開口動作で下顎骨全体には前回転する作用が働く。

すると顎関節が浮いた状態では前に動いた下顎頭が

側頭骨関節面に打ち付けられて損傷するとともに

下顎頭関節面の骨軟骨には剪断する力が働き、

継ぎ目に亀裂が生じて骨軟骨が引き剥がされると

離断性骨軟骨炎の状態になる。

破れた皮質から細菌が侵入して感染症に陥ると

骨の中に膿が滞留してそれが明るい像として映る。

ヒトの咀嚼動作の機構はとても繊細で緻密な造りであるが、機械加工されて生み出される工業製品の精密さとは性質が異なるものだ。機械には耐用年数が考慮されて設計されていて、使用を重ねる程に部品ごとが消耗・劣化していく。いつか壊れること、修理することを前提に交換利用可能な物として作られている。

しかし、何十年も生きるヒトの顎は食べて生きていく為に必要不可欠な身体の構造であり、本来であれば身体を人工関節のような物に作り替える事などあり得ないのだ。ヒトが生まれたままに育ち日常生活動作から顎が使えなくなるという欠陥があるならば、それは動物として致命的な欠陥である。

MRという心霊写真撮影装置を使って復位性やら非復位性やらと新しく病をでっち上げてそれぞれを仕分ける事が出来るとしても、その状況の違いがどのように生じているのかを考えられない限り、高額なMR設備は顎関節症専門医達にとって無用の長物である。この歯学書の内容の悲惨さからも専門医の彼らには画像診断など出来る能は無いという事を私は断言する。