顎関節症という歯科医療被害 3-20 画像診断について(11)顎関節強直症について

(53~54P)

「顎関節強直症」の症例として[図20~23]には同一の症例がパノラマX線像、CT像、MR像で示されているが、例の如くこの歯学書内には顎関節強直症が何であるか、その病理を説明する内容は一切無い。先述した滑膜性骨軟骨腫症に続いて顎関節症専門医達が顎関節強直症とする病の実体を考えていく。

冒頭の説明文では「顎関節強直症は絶対的手術適応であり、機能を回復するために他の方法はない。」と言い切っており、何が何でも外科手術をするのだという担当著者らの意気込みが伝わる。

しかし、その病理と顎の機械仕掛けを理解していなければ患者の不調を正すことは出来ないし、顎関節の骨を切り割ったところで場当たり的な外科処置が原因で術後に別の不調が生じるのであれば、それは外科治療と呼べたものではないだろう。

術前に患者が状況を正しく把握して外科処置を承諾するには、それ以前に説明する担当医師自身が深くその病理を理解していなければならない。勝手気ままに手を加えて患者の身体が元通りに戻る訳も無く、機能回復の為に妥協しなければならないことや生活上の注意点があるならば、初めにその旨を患者へ伝えなければならないのは当然である。

aとbが右側顎関節、cとdが左側顎関節で

開口状態と閉口状態を一般的な歯科医院で

用いられるパノラマX線で撮影したもの

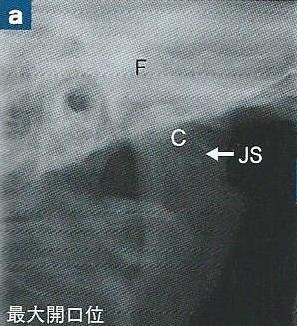

次は「顎関節強直症のパノラマエックス線写真[図20]」の説明文である。

「患者は65歳の女性。

前歯部切端間開口距離は20㎜、

右側下顎頭と(中略)境界不明瞭な

関節隙相当部が存在するものの、

皮質骨に相当する所見は無い。

下顎頭は前後的に増大し、

下顎窩はその下顎頭を

包み込むように骨増生している」

[図20 ]a、bには右側の顎関節が、[図20 ]c、dには左側の顎関節が、それぞれ最大開口位と咬合位で撮影された画像が示されている。説明文の内容が細かく記されてはいるのだが、その内容は[図20]のパノラマエックス線像だけを観察して記されたものではないだろう。下顎骨はとても薄暗く像もぼやけているし、それに対し側頭骨側は顎関節構造からかけ離れた輪郭が幾重にも重なっており何が何だか分からぬほどに白く明る過ぎる。この像からは黒い耳道の中心ぐらいしかはっきり分かることはないだろう。分からないものは分からないと素直に認めなければエリートのように自己欺瞞に陥り状況を見誤ってしまう。

ちなみに後に提示されるCT像から顎関節骨格が著しく変形しているという事実を前提にして私がパノラマX線写真の輪郭を突き詰めて考えるとそれぞれの構図は下のようになる。

この著者は顎関節面前方の間隙(JS)を

白矢印で指し示しているのだが、

実際の間隙は白矢印よりもう一段下である。

精査すれば図のように輪郭が見えなくもないが、

骨格が著しく変形しているという前提無しに

この構図を見極めることは無理であろう。

この著者は「右側下顎頭(C)と下顎窩(F)は連続しておりその間に境界不明瞭な関節隙相当部(JS)が存在するものの、皮質骨に相当する所見はない。」と説明文に記しているのだが・・・

下顎頭は下顎窩の延長でもなければ逆も然りで、

上下に被さる関係なのだから

「連続しており」ではなく

「密接しており」と示すのが妥当である。

関節後突起(PP)を黒矢印で指し示して

「下顎頭と関節後突起は近接し、この部分の関節隙は不明瞭である。」と記しているが・・・

関節隙が不鮮明である以前に

下顎頭が下顎窩にめり込んで潰れて変形している

という異常な状況に注目すべきである。

図の白矢印については後述する

この著者は「下顎頭は前後的に増大し、下顎窩はその下顎頭を包み込むように骨増生している」

と説明文に記しているが、

一般的に物が押し潰されて横に広がることを

「増大」や「増生」などとは言わないはずであり、

下顎頭が下顎窩にめり込んで押しつぶされても

顎関節骨格全体の体積が増える訳ではない。

知識人ぶって気取った言葉で飾ろうとするから

専門医は状況説明や認識がおかしくなるのである。

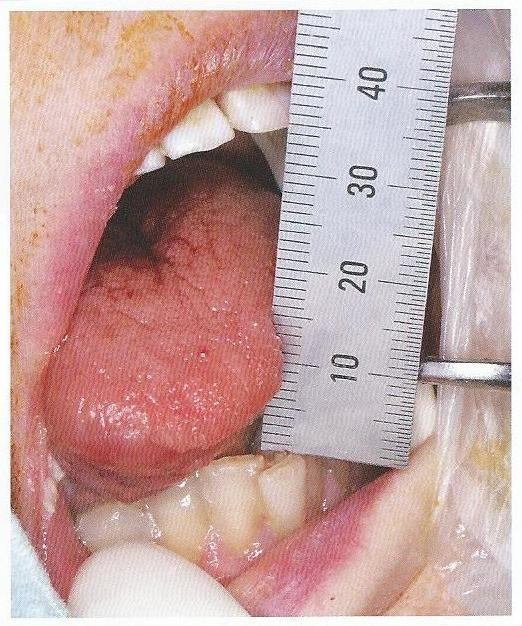

それはさておき、後のCT像[図21、22]を照らし合わせた上で、解説文の内容を確認してみよう。 「前歯部切端間開口距離は20㎜」とあるが、顎関節強直症といっても全く口が開かないという訳ではないようだ。後にも現れるが、切端間開口距離は患者の上下前歯の切縁にノギスや三角定規のようなゲージをフリーハンドで当てて適当に測るだけという雑な計測方法である。定規を傾ける計測者のさじ加減で1~2㎜程度なら簡単に誤魔化しが効くことだろう。

顎関節骨格が変形して可動域が狭くなっていても

円板軟骨が引っ掛かって開口動作が妨げられても

外力を加えて開口動作させれば数値上は

似たような結果になるので他人の手指で

開口させて計測しても無意味である。

上下の前歯がガタガタであっても、

軟骨が抜けたり骨が削れて顎が斜めに開いても、

担当医がフリーハンドで定規を当てて

1ミリ単位で患者の開口域を計測するので、

1ミリに難癖をつけて治療行為の大義を得ることも

1ミリ分定規を傾けて治療対象から除外することも顎関節症専門医の気分次第なのである。

外科ごっこの後では意図的に開口域を大きく計測しそれを治療の成果として記録に残し、

インチキな外科処置や保存療法が奏功しなくても

不定愁訴を訴え続ける患者を邪魔者だと感じたら

担当医は患者をクレーマーやキチガイ扱いして

被害者面して追い払うこともできるのだ。

機械仕掛けをまともに考えられない顎関節症専門医達は診断マニュアルの型にはめようとして数字に固執する。眼の前にいる患者が屈強な大男でも華奢で小柄な女性でも同じ35㎜という尺度を健康状態の基準にし、開口動作の不調を切端間距離によって計測しようとする。何でも数値化して他とデータを比較しようとするのは、社会人になっても抜けきらない理系丸暗記計算馬鹿エリート学生の習性である。

よく吠えるチワワの最大開口量が30㎜で、威勢の無いドーベルマンの最大開口量が同じく30㎜だったとする。2匹の健康状態は同じだろうか?顎関節の不具合を精査するのであれば口が開く量を何ミリだと計測するのではなく、歯と顎の機械仕掛けに不具合が生じる状況を把握しなければならない。

しかし、顎関節症専門医達は健康な状態の顎関節を切り開くこともなければ、正常な顎運動に必要な顎関節構造の条件を知ることもない。本当に顎関節動作を理解していたのならば、初めから開口量が何ミリだから患者は正常だとか異常だとか、機械的不具合を数字で診断する訳が無いのである。

「境界不明瞭な関節隙相当部が存在するものの、皮質骨に相当する所見は無い。」と説明が続くが、「皮質骨に相当する所見は無い」という画像からは顎関節骨格の上下を成す側頭骨と下顎骨の2つの骨が元々あった形から潰れた状態である事を示している。元々あった骨の形に骨が追加されて重ねられただけなら骨の外枠である皮質骨が明瞭に残り、パノラマレントゲン像の輪郭として表れるはずである。現在進行形で患者の骨が潰れ続けており、新たに皮質骨を形成して関節面の傷口を修復することが出来ないから「関節隙相当部位」が「境界不明瞭」なのである。

「下顎頭は前後的に増大し、下顎窩はその下顎頭を包み込むように骨増生している。」ともあるが、「下顎頭が前後的に増大」するとはいったいどういう認識なのだろうか。大まかに下顎頭の形を丸い球体だと仮定して、本来の関節面だった下顎頭の上面部分の骨が擦り減って無くなったとする。すると下顎頭の形は球体からどのように変化するだろうか。緯度が低いほど地球儀の外周が長くなるように、顎関節骨格が変形して下顎頭関節面が上から下へ推移するほど下顎頭(関節突起の先端)は「前後的に増大」して見えてしまう事だろう。だがそれは元あった下顎頭の形を考えたならば増大とも「骨増生」とも言えないはずである。何故ならば下顎頭はすでに元の形が潰れて無くなっているからだ。説明が続く。

「左側下顎頭形態は保たれているが、

関節結節は下方まで発達している。

下顎頭と関節後突起は近接し、

この部分の関節隙は不明瞭である。」

「左側下顎頭形態は保たれている」のは何故かといえば、この患者の円板軟骨前方転位が先に左側で生じ咬合が偏位した状態でブリッジ等の補綴治療を受けて長い間生活してきたが、やがて咬合高径の全体的な低下から右側の顎関節円板にも前方転位が生じ、右側顎関節が浮いた状態になる。

すると左側顎関節は隙間が詰まったまま関節動作を繰り返すが、右側では開口動作の度に下顎頭が下顎窩に打ち付けられる形となり、日常の咀嚼動作で右側顎関節の損傷が加速することになる。両側の関節円板が前方転位した状態では丁番動作の摩擦抵抗が大きくなってしまうので日常生活動作から顎関節骨格の損傷・修復を繰り返し左右顎関節の変形に差が生じた訳である。変形の違いは右側のように叩きつけられて潰れたのか、あるいは左側のように押しつけられて擦り減ったのかという損傷過程の違いに過ぎない。

左側顎関節で「関節結節は下方まで発達している。」とする著者の認識は誤っている。骨が「発達する」というのは、本来の形から大きくなる事ではないのだろうか。後の[図22]に左側顎関節のCT像があるのだが、下顎頭相当部分と比較して特別に関節結節が大きい訳でもない。本来の形が潰れた後に骨を継ぎ足して修復した形状を誰が「発達」などと言うだろうか。切り傷を負って傷口にかさぶたが出来て傷が修復した後に皮膚が元よりも肥厚していたとして、だれも皮膚が発達したとはいわないだろう。骨格の損傷と変化に対する顎関節症専門医の認識は明らかにおかしいのである。

「下顎頭と関節後突起は近接し」というのも円板軟骨が左側の顎関節骨格に介在しなくなったことで下顎骨が下顎窩に対して深く位置した為であり、関節後突起が移動したわけでも発達したわけでもない。関節後突起も下顎窩も同じ側頭骨という骨の部分名称であるが、下顎頭が下顎窩に深くめり込んでしまえば関節後突起と下顎頭の距離が縮んでしまうのは当たり前である。頓珍漢な説明が続く。

「後突起から前方に下方に凸な

半月状不透過像があり、

その上部は顎関節部を覆うように

不透過性がやや亢進している」

この著書が「半月状不透過像」として矢印で示すその白い影は、潰れたまま修復力が働いた下顎窩外側の輪郭がパノラマエックス線の撮影方向と重なった為に色濃く曲線状に反映されただけである。それをソムリエや夢遊病患者のうわ言のような言葉で何かに例える必要が何処にあるだろうか。

さも意味ありげに白矢印で指しているが・・・

円板軟骨が抜けたまま関節動作を繰り返して潰れた下顎窩外側部分の輪郭(黄色点線)でしかない。

知ったかぶりの馬鹿が頭のいいふりをするために

わざと聞き慣れない言葉で形容して

状況説明を誤魔化しているだけのことである。

後のCT像[図22]を見れば、該当箇所の形状がはっきりと分かるはずだが、パノラマエックス線像だけで分かることを示したのか、CT像と合わせて後付けした解説なのか、この著者の説明文は時系列が滅茶苦茶である。続く文言も像の濃淡を気取った言葉で表現しただけで説明文としては中身が全く無い。

a矢状断

b前頭断

「顎関節強直症のCT像(右側顎関節)[図21]」では、同症例の矢状断・前頭断CT像がそれぞれ示されていて、説明文は次のようにある。

「矢状断像で下顎頭は増大し、

関節隙相当部の骨面と

下顎窩側は不整になっている。

前頭断像の前方部でも

関節隙周囲の不整な吸収を認め、

後方部では骨硬化と下顎窩の

内外側が下顎頭を包み込んでいる。」

口腔外科医師が顎関節を画像診断する時、彼らは画像修正をするのが常である。CT像の観察断面も顎関節症専門医の都合に合わせており、彼らは歯や骨格の位置関係を考える様子が全く無い。左右いずれかの下顎頭の形態だけを基準にして、恐らくは目見当で適当に観察断面を修正しているものと思われる。だが、その基準とする下顎頭が損傷・変形してしまっているならば修正した断面画像は観察基準としての客観性を大きく欠く事になる。

「矢状断像で下顎頭は増大し」とあり、その根拠とする[図21 ]aでは外側部から内側部へ4段階に分けてCT断面像が示してある。3段目の図では、下顎頭相当部の幅が広く見えるという事なのだろう。だが、それらの断面像が平行だったとするならば、筋突起の断面形状から観察断面を確認してもこの画像だけでは下顎頭が決して増大しているとは言えない。[図21]で関節突起の先端である下顎頭が擦り減っていたならば、健康な下顎骨でも3段目の図のように筋突起から関節突起にかけての断面形態が現れる観察のアングルもあり得るからだ。

説明文には「下顎頭は増大し、関節隙相当部の骨面と下顎窩側は不整になっている。」と観察日記が記されているだけで、顎関節骨格が変形した原因が何だったのか、この歯学書には専門医としての見解が何一つ記されていない。

顎関節強直症は理由もなく変形するわけではなく、

関節隆起も下顎頭も関節包靱帯の形状に沿って

押し潰れるように変形しているに過ぎない。

ブリッジやインプラント、歯列矯正装置等の

歯と顎の動きを阻害する歯科治療がなければ

このような骨格の変形は起こり得ない。

説明文には「骨硬化と下顎窩(F)の内外側(矢印)が下顎頭を包み込んでいる。」などと記してあるが・・・

外から骨が足されて「増大」している訳ではなく、

下顎窩中央部から削れ出た骨の成分が

毛細管現象で関節包靭帯に染み込んで

内側と外側で結晶化しているだけである。

何故このような形状に骨格が変形したのか、

顎関節強直症で患者に起きていることが何なのか

ただ画像診断写真を提示するばかりで

重要な病の発生原理について解説する様子がない。

「前頭断像の前方部でも関節隙周囲の不整な吸収を認め」と続くが、「不整な吸収」とは何を示しているのだろうか。「不整ではない吸収」があるというならば、それはどういった状況だろうか。「不整」とは文字通り整っていないという事であり、不整な吸収を常用語で言い変えるならばそれは単純に「骨が潰れて変形すること」である。

だが、何の理由も無く骨が変形するという事はあり得ない。骨に力が加わることで骨格が変形するのであり、骨に加わる外力が無いのであれば骨は皮質骨という外枠を残したのまま骨密度が低下して中身が脆くなるだけで外形は変化しない。この世に不整ではない吸収があるというならば、風船がしぼむように骨の形態がそのまま小さく縮こまる現象なのだろうが、動物の骨には構造があり何処を切っても同じような金太郎飴でもはんぺんでもない。一度構築された骨の外形がそのまま均一に収縮する事などあり得ないことであり、「不正な吸収」という表現は不適切だろう。

この項の担当著者に限らず、顎関節症専門医達は比較基準とする元の状態も存在しないのに患者の骨が「萎縮」しているとか「過成長」だとか「骨増生」だとか、筋膜や腱膜が「過形成」だとか、筋肉が「肥大」しているなどと勝手に決めつけて、患者の身体をいとも簡単に外科処置で切り取り、医療廃棄物に捨ててしまうのだが、中世のキチガイ外科処置のように何とも恐ろしい話である。

a矢状断

右側に比べると下顎頭は丸みを保っていて

変形が少ないことが分かる。

叩きつけられて潰れたというよりは

丁番動作の反復で関節面骨軟骨が削れて

変形したという状況に近いだろう。

b前頭断

続く「顎関節硬直症のCT像(左側顎関節)[図22]」の説明では次のようにある。

「下顎頭は骨硬化し、

関節隙相当部の骨面は

不整で狭窄しており、

また下顎窩は下顎頭を

包み込むように増生している。」

この患者は65歳女性である。加齢とともに骨髄が石灰化して「骨硬化」するのはごく自然な加齢現象ともいえるし、それは顎関節骨格も例外ではないだろう。たが、加齢現象から逸脱して骨が密に硬くなるというのならばその骨には並々ならぬ負荷や衝撃が加わっていたはずである。

円板軟骨が正常に機能していれば顎関節動作で上下の関節骨格同士が擦れ合うことは無い。だが、円板軟骨が前方転位したとなれば状況は違ってくる。円板軟骨が転位してしまえば開閉口動作時に下顎頭が側頭骨に対して骨と骨で直に擦れ合う事になるし、顎を閉じて上下の歯列が接触した状態でも顎関節骨格の上下が空いている状態であれば、開口動作開始時に下顎頭が関節隆起斜面にコツコツとぶつかる状況になる。手こぎボートを漕ぐときにオウルと金具がガツガツぶつかるような状況が下顎頭と下顎窩の間で生じるのだ。

また、円板軟骨が介在していなければ咀嚼動作で噛む力が加わった際に骨格に歪みが生じても歪を緩衝する機構が顎関節内には無い状態なので、噛み締めによって顎関節骨格に掛かる負荷はとても大きくなる。

[図20~22]の説明では「下顎窩が下顎頭を包み込むように増生している。」という説明が目立つのだが、健康な状態を基準に考えるならば「増生」とはおかしな表現である。顎関節骨格上下の相対的な位置関係が一定だったならば、表現として正しいのかもしれない。だが、患者の顎関節骨格はどれも解剖学的形態から逸脱して上下の位置関係が狭まっているのは明確である。

説明文には「下顎窩は下顎頭を包み込むように

増生している。」とあるが・・・

[図21]aと同じで顎関節包靭帯の形状に沿って

押し潰れた骨が横に広がっている様子がわかる。

骨格の変形は関節包内に限定されて起きており、

外から骨が足されて増大するわけでもなければ

増生するわけでもなく、

上下につぶれた顎関節関節骨格が

横へ押し広がっただけの変化なのである。

どうして下顎骨が側頭骨にめり込んで変形したこの状態をこの著者は「増生している」などと説明するのだろうか。卵を落として中身が横に潰れ出たとして、卵の中身が増生したとは誰もいわないはずである。背骨が歪んで前かがみになるご老人方を診て、医師は患者の背骨が「骨増生している」などと説明するだろうか?どう考えても言葉足らずではなく顎関節症専門医の状況認識が歪んでいるのだ。

左右が紛らわしくなるので元の画像を反転してある

この著者は白矢印で顎動脈を指しているが、

血管内は絶え間なく血液が流れるので

水分量が多くても信号を捉える事ができず

無信号状態に近くなるので

血管は黒っぽく色濃い像として映る。

「顎関節強直症の矢状断MR像[図23 a,b]」では、先と同症例のMR像が矢状断MR像で左右1枚ずつ示されている。次はその説明文である。

「aの下顎頭、下顎窩は低信号で、

関節隙に関節円板構造を認めない。

bの下顎頭は著しく低信号で、

CT像での骨硬化を支持する所見である。

関節隙と関節円板は描出されていない。」

著者は何のためにこのMR像を示したのだろうか。MR像もCT像も自分で断面を設定する事が出来るはずであり、彼らは関節円板構造の状態を明確に把握できる特等席にいるのである。顎関節症専門医は「描出されていない」とか「認めない」と曖昧な表現で誤魔化しているが、何のための画像診断なのだろうか。ヤブ医者が勝手に切り取らない限り円板軟骨は顎関節内に留まっているので、探そうと思えば観察断面を傾けていくらでも探せるはずである。何かの目的があってMR像[図23]を顎関節硬直症の説明図として示しているのかと思いきや、その説明文はいつもと同じで専門家としての考察が全くないただの観察日記である。

この著者は2本の白矢印で顎動脈を

指し示しているが顎動脈は1本である。

このMR像では明確に2本に分岐しているので

顎動脈ではなく深側頭動脈と記すべきである。

「bの下顎頭は著しく低信号で、CT像での骨硬化を支持する所見である。」とあるが、彼らはCT像の裏付けがしたくてMR像をえているのだろうか。「骨硬化を支持する所見」などといっているが、骨硬化しているか否かは顎関節強直症の診断に重要な事なのだろうか。そもそも診断してただレッテル貼りすることに何の意味があるのか。それにしても、骨が真っ黒に映るこのMR(T2*)像を見たところで、先のCT像[図21,22]以上に骨の状況が精査できるものではないだろう。

右側の関節突起が左側の関節突起よりも全体的に明るく映るのは削れ続ける関節面の修復に関節突起内の骨が材料として奪われて骨密度が低下しているためである。逆に左側の関節突起が黒っぽく濃い像として映るのは下顎頭の形状が丸みを維持しており関節面の損傷が左側よりも軽度なため、損傷の修復に関節突起内の骨があまり奪われていないからである。

理由があって像の違いとして表れているのに、「骨硬化」して見えるその理由を顎関節症専門医は全く考えないのである。失敗から学ぶことの出来ないエリート達は画像診断してもやりっぱなしで誰かと答え合わせすることもなければ誤診を反省することもなく、ど素人な重鎮がデタラメな画像診断を常識として広めることで日本顎関節学会はヤブ医者の巣窟となっているのだ。

「両側ともに顎動脈が描出されており、手術計画を立てるうえで有用な所見である。」

と続くように、診断には関係の無い画像を見せびらかしているだけである。顎動脈を見たくてMR像を撮影したのかと思いきや、更にまた「経静脈造影CT検査」をするようだが、[図23]が何のためのMR像だか、読み手には全く訳がわからない。ちなみに白矢印で顎動脈を2本あるかのように示しているが、顎動脈は1本なので上下のどちらか1本は顎静脈のはずである。

この著者は2つの白矢印で2本の血管を指し示して

顎動脈であるとしているが、

位置と角度と太さから下側の血管は

顎動脈ではなく顎静脈と考えるのが妥当である。

滑膜性骨軟骨腫症に続き顎関節症専門医の提示する画像診断資料を基にして顎関節強直症の実体を見てきたが、顎関節強直症は下顎頭と下顎窩がお互いに損傷し、皮質骨の破れた関節面が密接するように削れたり押し潰れ、関節包靱帯の内側に沿って変形している病態であるということがわかる。そして、下顎頭と下顎窩の損傷はブリッジやインプラント、歯列矯正装置といった歯を連結固定する歯科治療と円板軟骨の転位という悪条件が重なることで発生するものである。

顎関節強直症の大元の原因は歯科治療にあるので、本当の原因が知られてしまっては歯科医療従事者にとって不都合な側面があるのは否めないだろう。顎関節強直症になると関節骨格の形状が潰れるので関節動作域が狭まり正常に顎を動かすことが出来なくなるし、潰れた骨が擦り合わされるので関節動作の摩擦がとても強く痛みや炎症を生じる。

障害における画像検査の選択とステップ

強直症の病態は顎関節症Ⅳ型そのものなのに

顎関節強直症と変形性顎関節症(Ⅳ型)は

A5とC4で明確に別の病として区別されている。

顎関節症専門医は原因不明な患者を仕分けするため顎関節症という括りを創り出したのであり、

専門外来で顎関節症という診断をうけても

担当医は何一つ患者の症状の原因状況を

把握していないということである。

だが、顎関節強直症は間違いなく顎関節症Ⅳ型の定義を満たしているはずなのに、この歯学書の[表7]で示されている病の分類では骨格が変形する顎関節症を「変形性顎関節症(Ⅳ型)」とし、「顎関節強直症」は顎関節症ではなく全く別の病として仕分けされている。顎関節症専門医は原因不明だからこそ顎関節症という診断の括りを便利な逃げ口上として新たに設けたのであり、決して「顎関節症」という独立した病理を持つ病がある訳では無いのである。