顎関節症という歯科医療被害 3-17 画像診断について(9) 腫瘍・腫瘍類似疾患について(4)前編 造影CTの原理

(52P)

滑膜性骨軟骨腫症の非典型例としてこれまでに説明されてきた[図15 b]の症例患者を次に彼らは二重造影CT像で観察している。[図15]のパノラマX線でも[図17]のMR像でも、これまでに著者らが示してきた診断画像では滑膜性骨軟骨腫症の断定に必要な石灰化物がどこにあるのか示されておらず、説明文にも明記されていない。

障害における画像検査の選択とステップ

診断マニュアルとも言えるこの歯学書に示された

[表7]の中で「腫瘍および腫瘍類似疾患」は

パノラマX線でも検出可能な疾患であるとして

青字で表記されており、

滑膜性骨軟骨腫症と疑われる患者は

パノラマX線→MRI→CTという順で

専門医の画像検査を受けることが示されている。

ここで気になるのが彼らの画像検査順序である。42Pに示された「各顎関節・咀嚼筋の疾患あるいは障害における画像検査の選択をステップ[表7]」の内容では滑膜性骨軟骨腫症含まれるであろう「4.腫瘍および腫瘍類似疾患」は次の検査順序になっている。

❶パノラマエックス線(著者らは患者が滑膜性骨軟骨腫症であってもそのうち50%が石灰化物を見つけられないとしている。)

⬇

❷MRI([図17]で確認できるのは関節腔のみ。石灰化物の存在は不明。)

⬇

❸(造影)CT(後述するが著者らが同一患者の前頭断CT[図19]で「腫瘤」とするものは腫瘤の病巣などではなく、手前勝手に注入した陽性造影剤が重力に従って顎関節包内でただ沈殿したものである。)

関節液が溜まって顎関節包が膨らんで見えるというMR像の観察状況から石灰化物の存在を疑ってこの著者は造影CT検査を行ったのだろうか。それとも、先に造影CT像を得て異様な所見があったからMRIで状況の補足をしようとしたのだろうか。もし、CT像ありきで滑膜性骨軟骨腫症を診断しているのであれば、取り立てて必要もないのにMR像を得ている事になる。それならば先の項で示したMR像[図17]の説明文の日本語が不自然で身も蓋も無い内容になってしまう理由として解せるものである。

だが、もしそうであれば「このように、MRIではほとんどの滑膜性骨軟骨腫症が検出できる。」とする、先の項を無理矢理に締めくくった彼らの結論は矛盾している事になる。また、これまでの記述内容からパノラマX線像でも通常のCT像でも石灰化物を検出できない滑膜性骨軟骨腫症を「非典型例」として[図15 b]症例をその参考に挙げて示していたはずである。

パノラマX線でも通常のCTでも造影CTでも像を得るために利用するのはどれも同じ放射線である。だが、MR像の状況から担当医師が疑いの目を持って観察すれば、同じ症例であっても今度は石灰化物、あるいはそれに準ずるものを造影CTならば検出できるという矛盾した状況を露呈している。どちらにせよ彼らの行いは辻褄が合わないのだが、言い逃れが出来ないように彼らの屁理屈が現実なのか突き詰めて考えてみることにしよう。

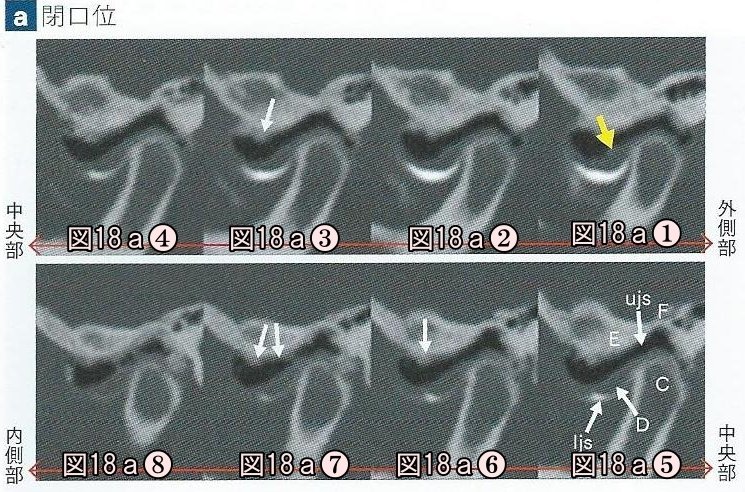

私が解説する便宜上

❶から❽まで番号を振ってある。

❶が最も外側、❽が最も内側の矢状断面。

私が解説する便宜上

❶から❽まで番号を振ってある。

❶が最も外側、❽が最も内側の矢状断面。

次は「顎関節腔二重造影CT像[図18]」の説明文である。

「図15 bと同症例の修正矢状断像で、

aは閉口位、bは開口位である。

下関節腔は単一造影である。

(中略)このように

関節隆起・下顎窩の骨表面と

被覆軟組織とを別々に描出できるのは

顎関節腔二重造影CT像のみであり、

微細な関節腔内の

画像診断に適している。」

「二重造影CT」とは何だろうかと調べてみると、やはり彼らの説明が読み手に伝わるはずも無いと分かる。胸部レントゲン等の一般的な健康診断で使用されている平面的な描写のX線像を「単純X線像」と呼ぶのだが、歯科で多用される「パノラマエックス線像」とは、プレート等を噛ませて患者の位置を撮影機材に固定して、患者の周りを横から横へとカメラが動きながら撮影することで、左右180度近くに広がる患者の歯列を横に引き伸ばしたような状態で一枚の画像とするものである。どちらも画像として変換する基にしているのはX線の透過率だ。

「CT像」とは何かと言えば、基にするのは同じくX線である。単純X線像やパノラマエックス線像と違うのは患者の身体を一方向から平面的に捉えたり像を一枚に引き伸ばすのではなく、カメラが患者の周りを螺旋状に動くなどして連続撮影することで、それらの撮影情報を併せて身体の状態を立体的に捉えることが出来るという点である。

CTで撮影が可能なのは撮影機器が内蔵された

ガントリーの内側だけであり

仰向け姿勢で撮影することが前提で作られている。

CTは撮影方向が固定されているので

顎関節に応用して二重造影CTを撮影するには

必然的に患者はガントリー内の狭い空間で

不自然な姿勢を取らされることになる。

ではそのCTの「二重造影」とは何だろうか。造影CTはCT撮影時に患者の体内に造影剤を注入することで、身体とはX線透過率が明確に異なる造影剤による信号の変化を造影剤無しの状態と併せて比較して捉える画像診断である。二重造影が何かと言えば撮影時にX線透過率が異なる造影剤を2種類使用することを示しており、造影剤を一種類しか用いない場合を「単一造影」という。 二重造影という言葉を調べてみると、同じ二重造影CT検査であっても医療分野によって造影剤の利用方法・目的が全く異なるものだと分かる。内臓を診る場合では、患者の身体に2つの造影剤を同時に注射する訳ではなく、異なる性質の造影剤が混ざらないように時間を置いて1種類ずつ別々に注入し、それぞれの造影剤による像の変化を比較するようだ。だが、その比較で忘れてはいけない観察基準は造影剤が何も身体に巡っていない元の状態である。 更に調べてみれば整形外科の分野では「関節造影」という検査があり、その中にも「二重造影法」というCT検査の方法がある。そのCT検査においても造影剤を2種類使用するというのは内臓を診る場合の二重造影CT検査と変わらない。だが、どうにもそれぞれの観察原理は全く異なるようなのだ。 関節部の異常から患者の関節構造の状態を把握する為に画像診断をする必要があるとしても、放射線被曝量が大きなCTを使用するにはそれ相応の理由が無ければならない。単純X線像もCT像も画像の基にするのはX線の透過率であるが、当然ながら被写体となる患者の身体は骨だけで出来ている訳ではない。均一な物質で形が作られていなければ、像の濃淡が物の厚みや密度の違いから生じているのか、あるいは性質の違いから生じているのか見たままでは分からない。 身体は骨で支えられ、骨と骨の連結する関節部は骨軟骨で摩擦・衝撃を抑えられ、更にそれを補強する靭帯が重なり、動作する為の腱・筋肉が付着している。骨も軟骨も靭帯も筋肉も、物の成り立ちが違えばX線の透過率もそれぞれ異なるはずだ。被写体となる身体の撮影箇所によって放射線を当てる物の性質も厚みも異なり、それらの重なり方が違うともなれば、撮影で得た情報にはそれだけの誤差が生じる事になる。像の明暗は関節の形態を把握する検査情報としての意味が曖昧になってしまうのだ。

そこでより多くの情報で関節の状態を把握する為に用いるのが造影剤である。血管に造影剤を注射する内臓の検査とは違い、関節部の造影検査では患部関節内の隙間へ直接的に造影剤を注入する。関節の構造に生じる空間を総じて「関節腔」というのだが、関節腔は関節動作を円滑にする為の関節液で満たされている。血液ではなく関節液に造影剤が混じる事で像に反映された関節腔の形状を捉え、その関節腔を挟む関節構造の異常を把握するのが関節造影のねらいである。骨格的に関節の変形が生じているならば、その間に位置する関節腔の輪郭を明瞭にする事で形に現れる関節の異常を関節造影CT像で捉える事がある程度は可能なのだろう。

その関節造影CT検査に際して造影剤を注射する関節腔を周囲よりも明るくするのか、あるいは暗くするのかによって造影剤は2種類に別けられる。空気のように放射線を透過しやすい造影剤は像に暗く反映されるので「陰性造影剤」と呼ばれ、逆に放射線を透過しにくい造影剤は像に明るく反映され「陽性造影剤」と呼ばれる。陰性・陽性どちらか一種類の造影剤を使用する検査を「単一造影」と呼び、陰性・陽性両方の造影剤を同時に使用する検査を「二重造影」と呼ぶようだ。同じ二重造影と名が付くCT検査方法ではあるが、内臓を診る際の二重造影とは決定的な違いがここにある。それは2種類の造影剤を時間差も無く同時に注入し、陰性・陽性造影剤のどちらも同時に同じ画像の中に映し出されるという事である。

内臓の状態を詳しく見る為に、造影剤を使用して撮影されたCT像を観察する際の着眼点は血であり、「血流」と「血液の染み出し方」が観察の要点となっているようだ。切り傷や打ち身、骨折などで怪我をした場合に身体がどのように修復するのかを考えれば、造影CTの原理には納得がいくものである。

怪我を早く修復する為には、身体全体に修復作用を働かせるよりも、怪我の箇所に絞って修復力を働かせた方がいい。しかし、全身を循環する血液の成分そのものを脈拍毎に、怪我の箇所だけ部分的に大きく変える事は出来ないのだろう。そこで大事な働きをするのが血管壁である。血管が目に見えなくても身体を切れば出血が生じるのは、毛細血管が無限に張り巡らされているからではなく、血液が血管内からその外へと浸み出しているからである。必要に応じて血管壁が収縮・拡張することで、身体はその浸み出し具合を調整している。傷があればその周囲の血管が部分的に膨張して大きく開いた血管壁の隙間から他の部位よりも多くの血液を供給する事によって怪我の修復を効率的に行う訳である。腫れという症状の現象原理がこれである。

そして、外側からは見る事の出来ない内臓においても異常があればその箇所では修復や代謝を促進する為に同様の現象が起こるものと推定して、血管壁からの血液の浸み出し具合の異常をCTで観察する為に血液に造影剤を注入して造影CTによる検査をするのである。

また、異なる造影剤を注入するのに時間差を設けて撮影し、それぞれの造影剤が映り込むタイミングを比較する事により、心臓から順を追って送られる血液の流れ方を詳しく把握することが出来るともあり、健康な状態の血流と比較する事で患者の身体にある微細な異常を察知することも可能なようだ。静脈から造影剤を注入して血液と共に身体を巡った造影剤が血管から外に染み出る様子をCTで撮影し、観察部位と周囲の違いや造影剤の有無による変化をとらえる事で単純CT像だけでは捉えられない異常を見つけ出すのが造影CT検査の要領である。

そして、造影剤を2種類使用するのには合理的な意味がある。造影剤が血管から浸み出しやすいか、細胞に浸み出した後で再び静脈に戻りやすいか、あるいは特定の細胞に残りやすいのか、検査に用いる造影剤の性質に違いを設ける事で条件を与え、病巣を疑う箇所の反応を周囲と細かく比較する事で病巣の性質を特定するのである。

では、関節造影で造影剤を2種類同時に使用する理由は何処にあるのだろうか。骨と骨が単純に合わさる関節では関節内に生じる空間は1つにつながっている。造影剤を使用するとしても関節腔は1つであり、2種類の造影剤を利用する意味が無い。注入した造影剤が同じ関節腔内で混ざってしまうくらいならばそもそも造影剤に陰性も陽性もあったものではないからだ。

しかし、膝関節や顎関節のように関節構造が関節骨格の間に軟骨組織を挟んで「骨・軟骨・骨」と複雑になれば関節腔は1つではなくなる。骨と骨の間に軟骨が介在する関節の造りであれば軟骨とそれにつながる組織が間仕切りになって1つの関節内に複数の部屋が生じる事になる。ヒトの顎関節では円板軟骨とその前後に付着する組織が関節腔を隔てる間仕切りに当たる。

円板軟骨と付随する組織の上に生じる関節腔を「上関節腔」、下に生じる関節腔を「下関節腔」と呼ぶのだが、顎を動かしていない安静状態であれば上下の関節腔は円板軟骨と付随する組織で封鎖されて顎関節包内で関節腔が上下に隔てられていてる。だが、円板軟骨は開口動作に伴って関節包内を前後に可動する軟骨であり、上下の関節腔を硬く仕切っていては円滑な動作が出来ない。可動域の大きな顎関節動作を補うために円板軟骨の両脇はすだれのように柔らかい線維性膜状構造で関節包靱帯と繋がっていて、封鎖が緩い状態で上下の関節腔を隔てているのだ。

だが、円板軟骨が前方転位してしまえばどうなるだろうか。円板軟骨の位置が前にずれると円板軟骨とともに関節腔の間仕切りも大きく前方へ引っ張られる事になる。それでも顎関節全体を包む関節包靭帯が骨格に付着する位置自体は変化しないので、円板軟骨と付随組織から関節包内面に繋ぐ靭帯が伸びてしまう。先の項で関節包靭帯前壁は外側翼突筋が円板軟骨を引き寄せる都合で封鎖が不完全な造りである事は説明したが、関節包内面に繋がる円板軟骨両脇の靭帯も同じような造りになっているのだ。円板軟骨が前方転位や開口動作で元の位置から外れてしまうほど、円板軟骨の両脇では関節包内面と繋がる靭帯が細く引っ張られて膜の隙間が大きくなり、上下関節腔の閉鎖が緩くなってしまうという事である。

もし、上下の関節腔が遮断されていない状態で、そこに2種類の造影剤を注入したらどうなるのか、果たして二重造影で目的通りのCT像が撮影出来るのか。

調べると一般的に関節造影で使用される造影剤は空気や窒素ガスなどの気体と、水溶性ヨード等の液体だとある。気体はX線が透過しやすいので像に暗く反映される陰性造影剤であり、逆に液体はX線が透過しにくいので像に明るく反映される陽性造影剤である。X線が透過しにくいからといって流動性の無い固体では入り組んだ関節の形状に行き渡る訳も無く、造影剤には陰性造影剤とする気体と陽性造影剤とする液体を1種類ずつ使用するという訳である。

陽性造影剤(液体)と陰性造影剤(気体)の

2つの造影剤を上下の関節腔に注入して

別々に輪郭を示そうとしても上下の関節腔は

完全に封鎖されているわけではないので

前方転位した円板軟骨が開口動作で

内側前方へ引っ張られると上下に別けて

注入されていた2つの造影剤が入り混じってしまい

下関節腔に注入されていた陽性造影剤が

関節腔全体に拡散してしまう。

勿論、それではわざわざ二重造影する意味がないし

陽性造影剤が毛細管現象で靭帯へ染み込んで

通常のCT像より関節骨格の輪郭さえぼやけてしまい

心霊現象専門家が心霊写真を見つけてしまう。

同じ物質で同じ質量であれば気体の方が液体よりも体積が大きいので拡散しやすい性質であることは容易に察しが付く。陰性造影剤である空気を顎関節上下関節腔のいずれか片側に注入し、もう片側に陽性造影剤である液体を注入して二重造影のつもりでCTを撮影するとしよう。

造影剤を注入した直後では円板軟骨と付随組織が動いていないので造影剤が混じっておらず上下の関節腔が明瞭かもしれない。だが、そこから撮影の都合で患者の姿勢を変えて顎関節に変化が生じた場合、上下の関節腔は形も体積も向きも変化することになる。それでも注入された造影剤の量は変わらず、それに加えて関節包内には外から注入された造影剤によって通常よりも高い内圧が生じているはずであり、陰性造影剤も陽性造影剤もお互いに逃げ場を探している状態である。

そこに前方転位や開口状態の撮影のための開口動作で円板軟骨と付随組織が内側前方へ引っ張られて上下関節腔の閉鎖が弱まっているとなれば、造影剤は上下の間仕切りを越えてお互いに混ざり合ってしまうことだろう。異なる2つの造影剤が溶け入るという訳ではなく、二重造影CTの狙いから外れた状態でCT像が撮影されることになるのだ。

上下の顎関節腔に空気と液体の2種類の造影剤を注入することで顎関節内は圧力が高まり膨らむことになる。顎関節包は内側で口蓋帆張筋と蝶下顎靭帯と隣接しており、2つの組織は張力が高いので顎関節包は注入された造影剤で圧力が高まっても内側へ膨らむことが出来ない。 反対に外側では耳下腺や皮膚組織が被さるだけなので顎関節包を押さえつける力は弱く、造影剤で内圧が高まると顎関節包は外側へ膨らんで圧力を逃がすことになる。

造影剤が注入されて顎関節包が膨らもうとしても

内側には張力の強い蝶下顎靭帯と口蓋帆張筋があり

内側からは押し返されてしまうので顎関節包は

押さえつける力の弱い外側へ膨らむことになる。

開口位を撮影するために開口動作をすると

上下関節腔の封鎖が緩んで造影剤が自由に動くと

流動性の高い空気が顎関節の外側へ、

流動性の低い液体が内側へ偏在することになり、

狙いから大きく外れた状況で造影することになる。

空気と液体では空気のほうが拡散しやすく動きやすいので、開口動作で上下関節腔の封鎖が緩くなって造影剤が自由に動けるようになると、陰性造影剤として注入された空気が優先して顎関節包内で外側へ動いて逃げることになる。それに対して陽性造影剤として注入された液体(ヨード水溶液等)は空気よりも流動性が低いので外側へ先回りした空気から追いやられてしまい、顎関節包内で内側へ溜まることになる。

流動性の高い空気が外側へ逃げることで

流動性の低い液体は内側へ追いやられてしまい、

造影剤が注入され滞留したままの閉口状態と比較し

開口動作で造影剤が動いた後の開口状態のCT像では

陽性造影剤が内側に偏在することで陰性造影剤である空気の像が小さくなっている。

以上の事を踏まえ、「顎関節腔二重造影CT像[図18]」の内容を改めて見るとこの著者がデタラメな主張をしていることに気が付く。[図18]は滑膜性骨軟骨腫症の非典型例を開口した状態と閉口した状態でそれぞれ二重造影したCT像であるが、造影CTの画像診断において最も重要な情報が抜けている。それは造影CT像を比較する基準となるはずの造影剤の無しの元々の状態を示した写真が無いという事である。

「顎関節腔二重造影CT像のみ」が「骨表面と被覆軟組織とを別々に描出できる」のであれば、顎関節腔二重造影CT像の一資料のみで骨表面と被覆軟組織の輪郭が明瞭に分かるはずである。しかし、残念ながら[図18]を見る限り、そんな境界線も無く色差も不明瞭である。

輪郭が解剖学構造から逸脱していて

骨表面の形状すら不明確である。

造影剤など注入しないほうが

余程鮮明な像だったことだろう。

上に同じ。

顎関節二重造影CTが顎関節の状況把握に

全く適していないことがよく分かる。

ぼやけたCT像に病変をでっち上げているだけで

顎関節症専門医がやっていることは

心霊写真にあらぬ幽霊を妄想する

心霊現象専門家と何も変わらない。

二重造影する事で単純CT像と明らかな違いが出るというならば、先ずは観察の基準となる造影剤無しの状態を示すのが説明の筋である。比較対象が無い以上は滑膜性骨軟骨腫症の画像診断に二重造影CT像が絶対的有利であることなど何も立証されていないのだ。