韓国扶余の旅#06. 国立扶余博物館~国宝の百済金銅大香炉を観に行こう!~

前回記事の続きです。

宮南池の後、この旅の最後に行ったのは国立扶余博物館です。

国立扶余博物館(국립부여박물관)

国立扶余博物館(국립부여박물관)は忠清南道扶余郡に位置します。

市街地からもアクセスしやすく、扶余市外バスターミナルからは徒歩15分で行くことができます。

国立扶余博物館には2016年12月31日時点で5万3千点以上の所蔵品があります(Wikipedia)。常設展は第1~第3展示室と寄附遺物室から成り、特別展も開催しています。

基本的に観覧料は無料で、別途注意がない限りは写真撮影も可能です。

現在はオンラインでの事前予約が必要です。観覧に関する最新情報は以下のサイトにてご確認ください。

◆博物館野外の石仏と石塔

博物館の野外には多くの石仏と石塔があります。時間があれば、ゆっくり歩きながら楽しむのも良いかもしれません。

◆百済時代と高麗時代の石塔の違い

今回解説をしていただいた歴史学者の方から百済時代と高麗時代の石塔の違いについて教えてもらいました。

こちらの写真は定林寺跡にある百済時代の五重石塔です。

そして、こちらが高麗時代に造られた石塔です。

まず、百済時代の五重石塔を見ると土台と一段目の屋根の大きさが同じであることが分かります。それが高麗時代になると土台の方が大きく造られるようになります。

この違いにより、百済時代の石塔は、より上に向かって伸びているような印象になり、一方、高麗時代の石塔はよりどっしりとした安定感のある印象を与えるそうです。

なるほど、おもしろい。言われてみると、確かにそうです。他にも細かい違いはあるでしょうが、このひとつの違いを知るだけで石塔の見方が随分と変わりました。

◆ロビー

これは博物館ロビーにある扶余石槽で、宝物194号に登録されています。

石槽とは長方形又は円形の岩を掘り、水を貯蔵する用途で使われた石造物のことを言います。百済人の素朴かつ簡潔な美意識を生かした形と細部の表現技法から考えると、百済の宮殿において使用されていた可能性が高いと思われます。石槽の表面には党が百済を平定したという内容の文章が刻まれています。

(国立扶余博物館の展示より。加筆しています)

扶余陵山里古墳群の東下塚に描かれた四神図のうち、白虎を模写した絵です。

◆第1展示室:扶余を中心とした百済先史文化の宝庫~生と死を考える文化の一端~

扶余は錦江が流れる広い野原と低い丘陵に囲まれ、西は黄海に接しています。このような自然環境は、昔から人々が暮らしやすい環境でした。

紀元前1500年頃、文化の全般にわたって大きな変化が起き、櫛目文土器の代わりに無文土器が普及し、青銅器時代が始まると同時に、本格的な農耕も行われました。

青銅器時代は、農耕活動に基づき村を形成して共同生活が営まれました。扶余地域における青銅器文化は、韓国西北地域と漢江流域の青銅器文化、そして、中国東北部の青銅器文化を受け入れたことで独特な「松菊里型文化」が花開き、独自の青銅器文化圏を形成しました。この文化はさらに朝鮮半島の南部地域と日本にまで影響を及ぼします。

(国立扶余博物館の展示より。加筆しています)

◆第2展示室:百済の工芸技術と宗教文化に対する再評価~泗沘百済と百済金銅大香炉~

百済が泗沘(現在の扶余)へ遷都したのは聖王16年(538)のことです。泗沘遷都は、聖王が即位した当初から計画・準備していたものと推定されています。泗沘地域は中国と百済を結ぶ海上交通路の要地であり、広い平野にも広がっていて、同時に白馬江(扶余地域での錦江の呼び名)が周囲を巡っているため、経済的にも軍事的にも好適の地でありました。

泗沘からは都市の行政区域だった五部が刻まれた瓦片、中国から輸入した磁器片、煙家、虎子、度量衡器などが出土し、百済の都の文化を知る手掛かりとなっています。

(国立扶余博物館の展示より。加筆しています)

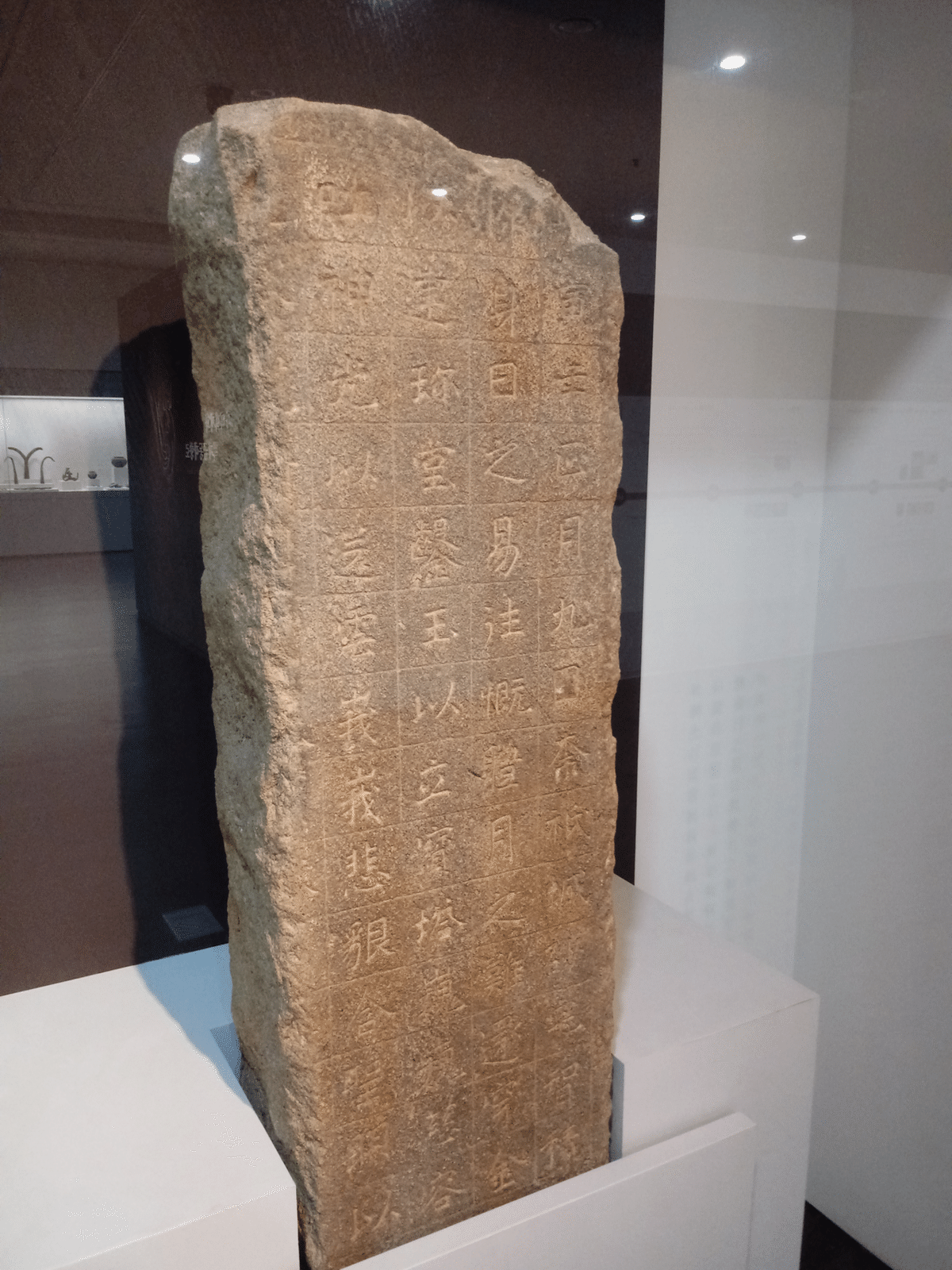

百済時代の貴族である砂宅智積が建てた碑であり、官北里で発見されました。宝物第1845号に指定されています。

扶余陵山里寺跡の心礎石の上から発見された石造舎利龕(せきぞうしゃりがん)です。銘文が龕室前面と左右に刻まれており、「百済昌王13年(567)に王の妹が舎利を供養した」という内容が書かれています。

石造舎利龕は国宝第288号に登録されています。

◆第3展示室:百済の工芸技術と建築美の調和~百済の仏教文化~

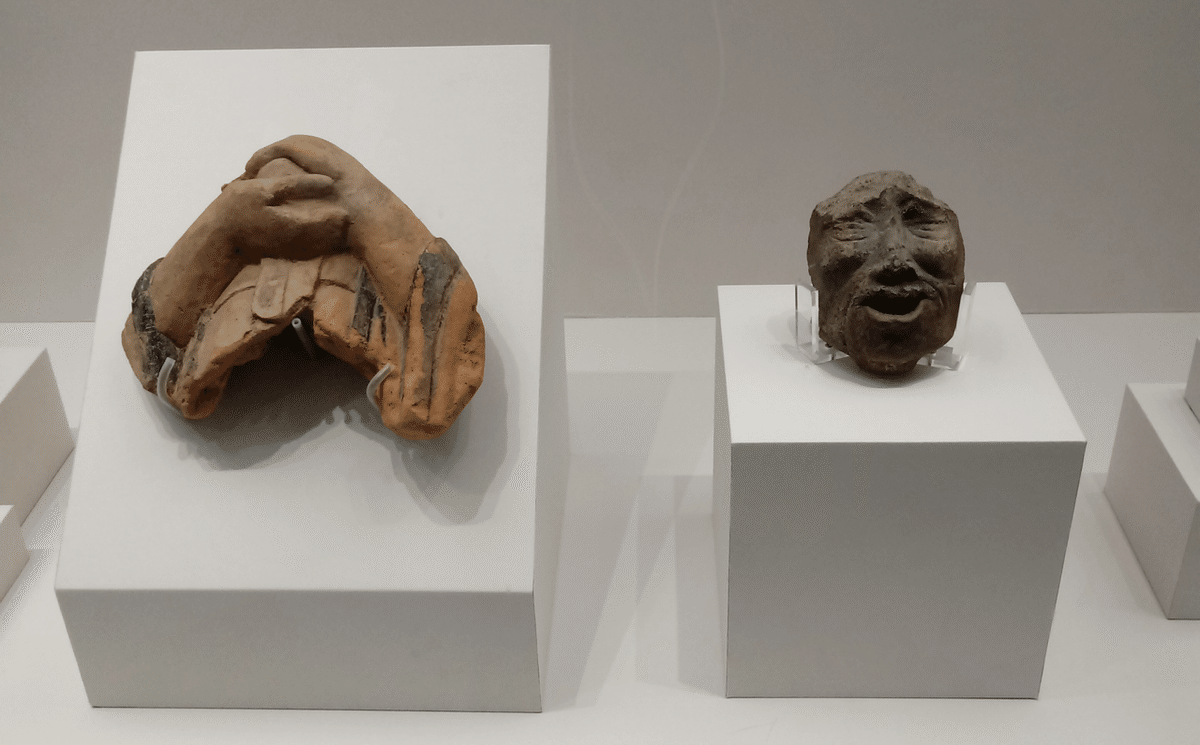

仏教は、枕流王元年(384)に百済に伝来し、泗沘時代に隆盛しました。泗沘時代には仏教寺院の建立が急激に増え、仏教彫刻も目覚ましい発展を遂げます。「百済の微笑み」として広く知られる瑞山磨崖三尊仏をはじめとし、扶余・窺岩から発見された金銅菩薩立像などの小さな金銅仏、扶余・扶余山城と定林寺跡、陵里山寺跡、旧衛里寺跡などから出土した塑造仏からは、百済の仏教彫刻の真髄と、百済の職人たちによる優れた彫刻技術や表現力を窺うことができます。

「百済には僧侶と寺塔が非常に多い」と中国の歴史書は伝えていますが、まるでそれを証明するかのように扶余跡一帯からは20以上の百済寺院跡が見つかっています。定林寺跡、陵里山寺跡、王興寺跡などは都の泗沘において寺院がどのような地位と重要性を持っていたかを物語っています。百済は都周辺に重要な寺院を建立した経験に基づき、新羅と日本に専門の技術者を多く派遣しました。百済の寺院には古代東アジアで築いた建築、土木、工芸、彫刻など様々な技術が凝縮されています。

(国立扶余博物館の展示より。加筆しています)

なんか、右の顔怖い。

扶余・扶蘇山城から発見された円形の光背です。この光背は三国時代の仏像の光背の中でも随一の作品であり、本作により百済の仏教工芸の一面を窺うことができます。

扶余郡窺岩面の寺院跡から発見された、頭部に小さい仏陀が刻まれた冠をかぶった観音菩薩像です。

右手に小さな宝珠を持った可愛らしい姿をしています。このように身体の屈曲とボリュームを自然に表現しているのは7世紀前半の菩薩像の特徴で、特にこの金銅菩薩像は優雅で洗練された百済の美的センスを如実に現わしていると言われています。

金銅菩薩像は国宝第293号に指定されました。

◆特別展「四神に護衛された百済陵里山1号東下塚」

別館で開催された特別展です。テーマは「百済陵里山1号東下塚」です。

陵里山1号東下塚の木棺を再現したものです。

こちらは木簡に使用された金の枠です。

金銅靴です。

◆百済金銅大香炉

国立扶余博物館と言えばこれです!

国宝第287号に登録された金銅大香炉(금동대향로)。

百済金銅大香炉は扶余陵山里寺跡の工房跡から発見されました。香炉は「お香を焚き、不浄を清らかにする」という意味を持つ道具です。

この金銅大香炉は一羽の鳳凰が香炉の頂にとまった神聖な形状をしています。蓋は柔らかい稜線が重なった峰々の形をしていて、神仙の世界を表現しています。また、峰の間には孔が開いており、香煙を外に出す役割を果たしました。

百済金銅大香炉には阮咸、縦笛、排簫、玄琴、鼓を演奏する五楽士、神仙、禽獣、想像上の動植物などが描かれています。これらは木、岩、川などの山水の景色とともに表現されているので、香炉の世界をより一層神秘的、かつダイナミックな作品にしています。

(国立扶余博物館『百済金銅大香炉』より。加筆しています)

この大香炉はとにかく美しかったです。

細部に至るまで複雑かつ繊細なデザインをしていて、説明にもある通り、神秘的な雰囲気を醸し出していました。

これが見れて大満足です。

少々ブレていますが、折角なので横からの姿もーー。

実際にお香を焚くとこのように煙が出てくるそうです。

素敵ですよね。こういう香炉、欲しいかも。

◆◆◆

今回まで6回に渡ってご紹介してきた扶余への日帰り旅行はこれで終了です。読んでいただき、誠にありがとうございます。

古代百済王国の最後の都(泗沘)があった扶余。

古代史に興味がある方、そして『ソドンヨ』『ケベク』『大王の夢』など百済に関する韓国ドラマをご覧になった方にはおすすめの観光地です。

少しでも早く、また自由に旅行ができるようになると良いですね。

ではでは😊

◆◆参考ページ◆◆

記事内の展示品に関して、別途出典を記載していない場合は国立扶余博物館のサイトから引用しています。