以前、外部使用の木材の劣化には、大別して(気象劣化)と(生物劣化)があるそうだ、と書いたと思う。

この二つは、テクニカル・タームなので、言葉を正確に理解したいと自分は必死に教えを

乞うたり、実際の作業で、感じてみたりしてきた。言葉はまだ体験しないうちに、単に暗記して分かったような気持でいると、何でも、物事って深くならない気がする。

1.間違えてるのは、よく木材保護塗料として出てる塗料を、木材の耐久性を保つものと思う事だ。

木材の生物劣化(木材の腐朽)を腐朽菌から保護する役割は、微小。そもそも、塗装レベルで浅くしか木材に浸潤してないので、大きく期待しない方がいいと思っている。

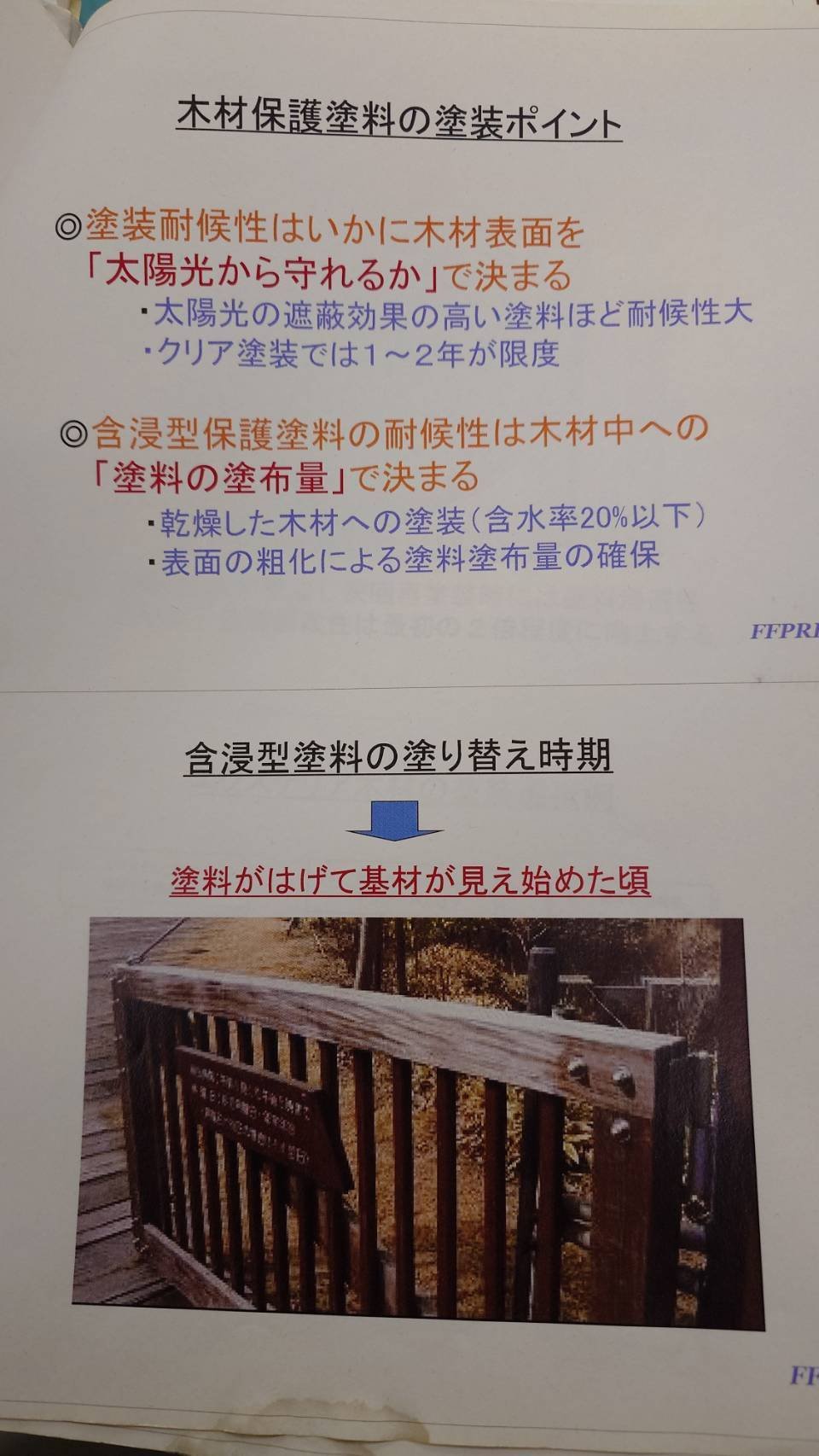

それより、木材の気象劣化(木材表面の毛羽立ち、ひび割れ・・・)を防ぐ効果の方が主である・・・・だから木材保護っていう意味は、木材の腐朽から保護という意味は薄い。

しかし、物事は関連し合うわけで、気象劣化して毛羽立ちやひび割れが増えれば、生物劣化の速度を速めるから、保護という言葉は、極端な曲解がなければ、それに少しでも関与するという意味では正しいのではないかとも思う。

また、根太と床との接触部分での生物劣化を最小限にしようとすると、接触面積を小さくすることは理に適う。ただ、自分も、そうした根太を作って腐朽確率の最小化を図ろうと実験でやってみたが、釘打ちの難しさや、ここで継ぐときは、緊結力が弱くなる。

この接触部は、日光のUVが入りにくく、撥水塗料を破壊しにくいので、超撥水の層をシリコンゴムで撥水させる・・ということで、LBウッドはそういう部分にも対処できるようにしている。16年経過の接合部は今でも撥水している。だから、二種類の保存剤と相まって腐朽確率が、最小化できることに間違いはないとみている。